Алкун

| Село | |

| Алкун | |

|---|---|

| ингуш. Оалкам | |

| 42°58′15″ с. ш. 45°01′19″ в. д.HGЯO | |

| Страна |

|

| Субъект Федерации | Ингушетия |

| Муниципальный район | Сунженский |

| Сельское поселение | Алкун |

| Глава | Евлоев Алихан Мухарбекович |

| История и география | |

| Прежние названия |

Алкунская, до 1944 — Верхний Алкун, Нижний Алкун до 1958 — Дачное, Лесогорье |

| Высота центра | 781 м |

| Тип климата | умеренный |

| Часовой пояс | UTC+3:00 |

| Население | |

| Население | ↗956[1] человек (2024) |

| Национальности | ингуши |

| Конфессии | мусульмане-сунниты |

| Официальный язык | ингушский, русский |

| Цифровые идентификаторы | |

| Телефонный код | +7 87341 |

| Почтовые индексы | 386243 |

| Код ОКАТО | 26230802001 |

| Код ОКТМО | 26610435101 |

Алкун (ингуш. Оалкам) — предгорное село в Сунженском районе Республики Ингушетия, расположенное по обоим берегам реки Асса. Образует муниципальное образование сельское поселение Алкун, как единственный населённый пункт в его составе[2][3].

Точное время основания Алкуна по документам установить невозможно. Территория села была заселена ингушами в позднее Средневековье и село считается одним из старейших в равнинной Ингушетии. С 1830-х годов Алкун отмечался на русских картах. В 1860 году население Алкуна было выселено российскими властями и их земля была передана казакам, которые основали свои поселения на месте бывшего Алкуна. В 1873 году с разрешения властей поселенцами из Хамхинского и Цоринского обществ горной Ингушетии был основан хутор Алкун (позже Нижний Алкун), а в 1874 году — хутор Серали Опиева (позже Верхний Алкун) был основан переселенцами из села Цеча-Ахки. С установлением советской власти Алкун входил в состав различных автономных областей и республик РСФСР (например, Ингушетия и Чечено-Ингушетия), с перерывом между 1944—1957 годами, когда население села было депортировано. В 1993 году Алкун вошёл в состав новообразованной Ингушетии.

Название

[править | править код]Населённый пункт на ингушском называется Оалкам, однако два селения, из которых оно состоит, называются следующим образом: Верхний Алкун — Магӏа Оалкам/Магӏара Оалкам или Цӏечой Оалкам («Цечойский Алкун»), а Нижний Алкун — Эгӏа Оалкам/Эгӏара Оалкам или Гӏалгӏай Оалкам («Ингушский Алкун»)[4][5]. В 1944 году, с депортацией чеченцев и ингушей и упразднением Чечено-Ингушской АССР Верхний Алкун был переименован в Дачное, а Нижний Алкун в Лесогорье. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году, селениям были возвращены их прежние названия[6].

География

[править | править код]Селение расположено на горнолесном массиве Ингушетии, по обоим берегам реки Асса у входа в Ассинское ущелье, на склоне хребта Гӏалгӏай-дукъ, который отделяет долину Ассы от долины реки Форта. Алкун находится в 42 км к юго-западу от районного центра — города Сунжа, а ближайшими населёнными пунктами к нему являются: на северо-западе — сёла Мужичи и Галашки, на северо-востоке — село Даттых[7].

История

[править | править код]Предыстория

[править | править код]

Невозможно установить точную дату появления Алкуна по документам[7]. Основываясь на остатках материальой культуры (башни Гагиевых, XII—XVII вв.), историки считают, что местность в районе селения была населена ингушами ещё в период позднего Средневековья, и таким образом селение является одним из старейших в предгорной Ингушетии[8]. После нашествия Тамерлана на Кавказ в XIV—XVI вв., предположительно, на месте Нижнего Алкуна проживали предки ингушских фамилий — Ахильговы и Цицкиевы тайпа Обанхой. У подножия горы Ерды-корт находилось башенное поселение Боковых, выходцев из тайпа Цечой. Сохранилась их полубоевая башня (ингуш. Боки-гӏала), которая приблизительно датирована XIV—XV вв. Памятником материальной культуры является и жилая башня, так называемая «Верхнеалкунская башня», находящейся на правом берегу реки Асса, на возвышении среди мусульманского кладбища. По данным археолога Е. И. Крупнова, она принадлежала роду Бокиевых[5].

XVIII—XIX вв.

[править | править код]

В официальных документах селение Алкун стало известно с XIX века. На картах оно начало указываться с 1830-го года. До определенного времени были разделены собственно два села на левом и правом берегу реки Ассы: Верхний Алкун и Нижний Алкун, зафиксированные на карте 1832 года. Вплоть до 1860-х годов селение Алкун указывалось на российских картах и документах, что было связано с политикой России в регионе, в частности, при описании военных действий в Галашевском обществе, к которому относилось селение. В 1860 году жители галашевских селений, включая Алкуна, были выселены, а их земли были переданы российскими властями 1-му Сунженскому казачьему полку. Они же основали на месте бывшего селения Алкун пост Алкунский и на недолгое время станица Алкуновская (в документах 1861 года — станица Алкунская). Казаки проживали несколько лет в станице, имели свои военные посты на южной окраине селения в двух местах. Вплоть до 1918 года ингуши были вынуждены арендовать свои же земли у казаков[5].

В начале 1870-х годов были основаны новые ингушские поселения — хутора в Ассинском ущелье на землях, арендуемых у казаков. Так, в 1873 году был основан хутор Алкун горцами из Хамхинского и Цоринского обществ горной Ингушетии, позже ставший Нижним Алкуном, а в 1874 году — хутор Серали Опиева, основанный переселенцами из селения Цеча-Ахки и позже ставший Верхним Алкуном. Верхний Алкун был представлен фамилиями: Цечоевы (выходцы из Цеча-Ахки, с правого берега Фортанги) и Темурзиевы (выходцы с Таргима). В селении было два кладбища[5].

В 1871—1880-х годах на карте Кавказского края и карте Терской области, а также и в Списке населённых мест Терской области Алкун указан как пост Алкунский. Вместе с тем, в документах 1886 года говорится про хутор Алкун. На этом хуторе проживали представители ингушских фамилий: Шадиевы, Астимировы, Арапхановы, Урусхановы, Дударкиевы, Нальгиевы и Балаевы. Старшиной села был Саадулла Коев. В 1890—91 годах на хуторе была школа, мечеть, мельница и милицейский пост. Население хутора состояло из ингушей-мусульман в количестве 60 дворов с 345 душами (184 — мужского пола, 161 — женского пола). У всего населения, кроме 3 домов, был крупнорогатый и мелкорогатый скот (овцы, козы и др.), а также лошади. Согласно Статистическим таблицам, общая площадь хутора составляла 742 десятин, в том числе удобной и неудобной земли. В состав удобной земли были пахотные (59 десятин), сенокосные (111 десятин), выгонные, усадебные, огородные и садовые наделы, а также лесная и кустарниковая зона хутора в размере целых 300 десятин. Удобной для хозяйствования земли (512 десятин) было больше, чем неудобной (230 десятин). В 1893 году на хуторе Алкун было 49 дворов[5].

В 1897 году, согласно Первой всеобщей переписи населения Российской империи, на хуторе Алкун (Нижний Алкун) было 57 дворов с 377 душами (мужского пола — 191, женского — 186). Имелась мечеть, две лавки с мануфактурными товарами и одна с молочными товарами, а также просёлочная и колесная дорога. На хуторе Сарали Опиева (Верхний Алкун) было 21 дворов с 192 душами (мужского пола — 91, женского — 101), где также была просёлочная и колесная дорога. Такое положение дел было вплоть до 1916 года, что и отразилось на карте Сунженского отдела с указанием границ ингушских селений[6].

Советский период

[править | править код]С приходом к власти большевиков была установлена советская власть. С 1921 года в состав Горской АССР выходили Нижний и Верхний Алкуны. По постановлению Президиума ЦИК Горской АССР 12 мая 1923 года Алкун входил в состав Галашкинского района. На конец декабря 1923 года в районе существовали сельсоветы: Алкунский, Ангуштский, Арштинский, Ахки-Юртовский, Бамутский, Бережкинский, Верхнедаттыхский, Галашкинский, Джейраховский, Камбилеевских хуторов и Мужичинский[6].

Согласно Всесоюзной переписи 1926 года частью Ингушской автономной области был Ассиновский округ, куда входил Нижний и Верхний Алкун. В Нижнем Алкуне было 78 крестьянских хозяйств на 322 человек (мужского пола — 171, женского — 151), а также сельсовет. В Верхнем Алкуне было 36 крестьянских хозяйств на 203 человек (мужского пола — 104, женского — 99). В обоих селениях не было некрестьянских хозяйств[6].

5 июня 1932 года Президиум Ингушского облисполкома принял постановление о новом районировании области, в соответствии с которым округа разделились на районы, получив новые названия: Назрановский округ разделился на Назрановский и Ачалукский районы, а Пригородный — на Пригородный и Галашкинский районы. Согласно картографическим данным за 1943 год, существовали следующие населённые пункты: Алкун, посёлок Алкунский и хутор Саралиопиев. В 1944 году после депортации ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР селения Первомайского района (ранее — Галашкинский район) были переименованы: Верхний Алкун в Дачное, а Нижний Алкун в Лесогорье. Был образован Лесогорский сельский совет Первомайского района Чечено-Ингушской АССР[6].

В 1957 году, после восстановления Чечено-Ингушской АССР селениям вернули прежние названия — Нижний Алкун и Верхний Алкун. В 1976—1989 годы Алкун на карте Чечено-Ингушской АССР указывался как Нижний Алкун, а по административно-территориальному делению Чечено-Ингушской АССР (на 1 января 1978 год и 1982 год) как Нижний и Верхний Алкун[6].

В современности

[править | править код]В 1993 году администрация сёл Верхний и Нижний Алкун была отделена от Мужичинской и стала самостоятельной. С того же года по настоящее время Алкун является одним селением (сельское поселение). В то же время главой села был М. А. Хамхоев, а население сёл составляло 473 человека, включая 119 беженцев из Чечни и 15 человек — беженцев из Северной Осетии. В соответствии с законом Республики Ингушетия от 2009 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа» было образовано сельское поселение Алкун[6]. В 2017 году селению было присвоено звание «Наиболее экологичное сельское поселение в Республике Ингушетия»[9].

Ныне Алкун представлен следующими тайпами: Хамхой (Хамхоевы), Цечой (Цечоевы), Йовлой (Евлоевы), Кхоахкой (Шадиевы, Нальгиевы, Балаевы), Бархой (Барахоевы), Эгахой (Богатыревы, Цакаевы), Оздой (Оздоевы), Хоаной (Ханиевы), Горатой (Темирзиевы), Баркинхой (Баркинхоевы), Кхоартой (Картоевы) и др.[10]

Население

[править | править код]| 1926[11] | 2002[12] | 2006[13] | 2007[13] | 2008[13] | 2009[13] | 2010[14] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 525 | ↗802 | ↗910 | ↗919 | ↗929 | ↗943 | ↗1072 |

| 2011[14] | 2012[14] | 2013[14] | 2014[15] | 2015[16] | 2016[17] | 2017[18] |

| ↗1073 | ↗1097 | ↘1094 | ↗1108 | ↗1112 | ↗1130 | ↗1142 |

| 2018[19] | 2019[20] | 2020[21] | 2021[22] | 2023[23] | 2024[1] | |

| ↗1169 | ↗1180 | ↗1187 | ↘926 | ↗934 | ↗956 |

- Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года[24]:

| № | Национальность | Численность, чел. | Доля |

|---|---|---|---|

| 1 | ингуши | 1020 | 95,15 % |

| 2 | другие | 52 | 4,85 % |

Социальная сфера

[править | править код]Примечания

[править | править код]- Комментарии

- Источники

- ↑ 1 2 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года. Федеральная служба государственной статистики (27 апреля 2024).

- ↑ Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 года № 5-рз «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа». Дата обращения: 27 февраля 2018. Архивировано 28 января 2018 года.

- ↑ Алкунская сельский округ (сельсовет)* (Сунженский район). Дата обращения: 17 июля 2011. Архивировано 12 августа 2016 года.

- ↑ Куркиев, 1979, с. 232.

- ↑ 1 2 3 4 5 Долгиева и др., 2023, с. 12.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Долгиева и др., 2023, с. 13.

- ↑ 1 2 Долгиева и др., 2023, с. 11.

- ↑ Долгиева и др., 2023, с. 11—12.

- ↑ 1 2 Сельское поселение Алкун. Администрация Сунженского муниципального района (30 ноября 2021). Дата обращения: 1 сентября 2024. Архивировано 1 сентября 2024 года.

- ↑ Долгиева и др., 2023, с. 14.

- ↑ Список населенных мест Ингушской автономной области составленный по материалам всесоюзной переписи 1926 г.

- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. Численность населения субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских н

- ↑ 1 2 3 4 Численность населения республики Ингушетия по населённым пунктам 2006-2012 года

- ↑ 1 2 3 4 Оценка численности населения 2010-2013

- ↑ Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года

- ↑ Численность населения Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2016 года в разрезе населённых пунктов

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года — М.: Росстат, 2017.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года — М.: Росстат, 2018.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года

- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года)

- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской п — Росстат, 2023.

- ↑ Том 4. Таблица 04-04. Население Ингушетии по национальности и владению русским языком. Дата обращения: 16 июля 2019. Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года.

- ↑ СОШ с. Алкун. k-agent.ru. Дата обращения: 28 ноября 2024.

Литература

[править | править код]Книги. Статьи

[править | править код]- Виноградов В. Б., Марковин В. И. Археологические памятники ЧИАССР (Материалы к археологической карте) / ЧИНИИИЯЛ при Совмин ЧИАССР. — Грозный: ЧИКИ, 1966. — Т. X. — 150 с. — (Труды). — 500 экз.

- Долгиева М. Б., Агиева Л. Т., Дударов А.-М. М., Дзуматова З. Р., Дзаурова Т. А.-Х., Картоев М. М., Катиева М. Н. К истории некоторых населённых пунктов Ингушетии // Вестник ИНИИГН / Гл. ред.: Н. М. Барахоева. — Магас, 2023. — С. 10—25.

- Куркиев А. С. Основные вопросы лексикологии ингушского языка / Ред.: Р. З. Караев, А. С. Лепиев. — Грозный: ЧИКИ, 1979. — 254 с. — 1000 экз.

- Мальсагов З. К. Грамматика ингушского языка / Ред.: Ф. Г. Оздоева; ЧИНИИИЯЛ при Совмин ЧИАССР. — 2-е. — Грозный: ЧИКИ, 1963. — Т. V. — 164 с. — (Труды). — 600 экз.

- Марковин В. И. Некоторые особенности средневековой ингушской архитектуры // Архитектурное наследие. — 1975. — Вып. 23. — С. 119—126.

- II часть: Горная Ингушетия (юго-западная часть), Горная Чечня (центральная и юго-восточная части) : топоним. слов. // Топонимия Чечено-Ингушетии : в IV частях (1976—1985 гг.) / Сост. А. С. Сулейманов, ред. А. Х. Шайхиев. — Грозный : ЧИ кн. изд-во, 1978. — 289 с. — 5000 экз.

- Топонимия Чечни : топоним. слов. / Сост. А. С. Сулейманов. — [1-е переизд. работы 1976—1985 гг., изменён. и дополн.] — Нальчик : «Эль-Фа», 1997. — 685 с. — (кн. удостоена Гос. премии ЧРИ). — 1000 экз. — ISBN 5-88195-263-4.

- Чахкиев Д. Ю. Кольчатый доспех позднесредневековых вайнахских воинов // Новые археолого-этнографические материалы по истории Чечено-Ингушетии / Отв. ред.: Х. М. Мамаев, М. Б. Мужухоев и Д. Ю. Чахкиев; Рец.: кафедра истории народов Северного Кавказа ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. — Грозный: Тип. им. И. Заболотного, 1988. — С. 67—84. — 114 с. — 800 экз.

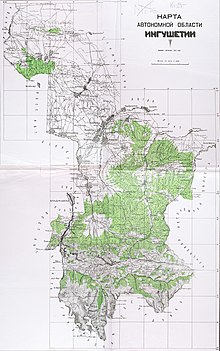

Карты

[править | править код]- Карты ФГУП «Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий» («Госгисцентр»). — Масштаб: в 1 см 2 км (1:200 000), в 1 см 1 км (1:100 000), в 1 см 500 м (1:50 000), в 1 см 250 м (1:25 000). — М., 2001.