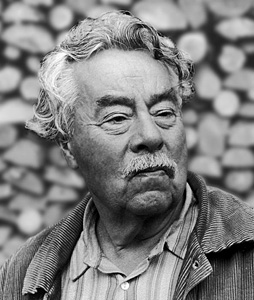

Тимков, Николай Ефимович

| Николай Ефимович Тимков | ||

|---|---|---|

| ||

| Дата рождения | 12 августа 1912[1] | |

| Место рождения | ||

| Дата смерти | 25 декабря 1993 (81 год) | |

| Место смерти | ||

| Страна | ||

| Род деятельности | художник | |

| Жанр | пейзаж | |

| Учёба | Институт им. И. Е. Репина | |

| Награды | ||

| Звания |

|

|

Николай Ефимович Тимков (12 августа 1912, Ростов-на-Дону — 25 декабря 1993, Санкт-Петербург) — советский живописец-пейзажист, Заслуженный художник РСФСР (1987), член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР)[2].

Биография

[править | править код]Николай Тимков родился 12 августа 1912 года в посёлке Нахичеванские дачи в пригороде Ростова-на-Дону. Его родители, Ефим Егорович Тимков и Василиса Тимофеевна Аблязова, саратовские крестьяне, переехали в Ростов-на-Дону в 1892 году. Отец работал разнорабочим, в семье было четверо старших детей. Родители умерли в 1924 году, когда Тимкову шёл двенадцатый год[3]. Заботу о нём взяли на себя старшие сестры. Они же обратили внимание на способности младшего брата, купили ему альбом и краски и поощряли увлечение рисованием.

В 1927 году Тимков окончил 8 классов средней школы и поступил в Ростовское художественное училище, которое в то время возглавлял пейзажист А. С. Чинёнов, выпускник Московского Строгановского училища, ученик Василия Поленова и большой поклонник И. Левитана. Об уровне полученной там подготовки А. Боровский замечает, что уже в Ростовском художественном училище Тимков сложился как профессионал[4].

Окончив училище, Тимков едет в Москву, где вскоре знакомится с П. А. Радимовым и другими московскими художниками АХР. Тимков работает в «Изогизе» чернорабочим, позднее вступает в члены товарищества «Всекохудожник» в качестве художника-оформителя. Одновременно занимается самообразованием в Третьяковской галерее и с упорством работает на пленэре, время от времени пользуясь доброжелательными советами М. В. Нестерова и С. В. Малютина. В 1930 году на квартире П. А. Радимова на Верхней Масловке происходит знакомство Тимкова с И. Бродским, сыгравшим большую роль в судьбе художника. Об этой встрече Тимков впоследствии оставит подробные воспоминания в книге, посвящённой памяти своего учителя. Посмотрев работы Тимкова, И. Бродский посоветовал ему ехать в Ленинград для продолжения учёбы[5].

В 1933 году Тимков вместе со своим земляком А. И. Лактионовым приехал в Ленинград и, успешно сдав вступительные экзамены, был принят на первый курс живописного факультета ИЖСА ВАХ. Занимался у М. Д. Бернштейна, А. А. Рылова, А. М. Любимова, В. А. Серова и И. И. Бродского, «выдающегося мастера официального искусства (в ту пору в официальном искусстве конкуренция была крайне велика, и, чтобы достичь высших степеней известности, надо было быть действительно крупным профессионалом). Однако у Бродского он взял то, что старый мастер, деловито воспевающий новую эпоху, отложил в запасники — недюжинное лирическое чувство, острое композиционное чутьё, обострённое внимание к душевным состояниям и настроениям»[4].

Проводя параллель между Н. Тимковым и А. Лактионовым, Э. Хилтон, напротив, пишет о нацеленности Академии в целом и мастерской И. Бродского в частности «на выявление ярких индивидуальностей среди молодых художников, вопреки встречающимся сегодня на этот счёт заблуждениям. Лактионов приобрёл известность своими реалистическими композициями и портретами, которые отличались почти документальной точностью в передаче натуры, как, например, его необычайно популярная картина „Письмо с фронта“ (1947, Третьяковская галерея). У Тимкова Бродский разглядел и поощрял увлечённость пейзажем и пленэрной живописью, которые сам воспринял в годы учёбы у И. Е. Репина.»[6].

В 1939 году Тимков окончил институт по мастерской И. Бродского с присвоением звания художника живописи, представив дипломную работу — картину «Выходной день за городом»[7]. В одном выпуске с Тимковым институт окончили Н. И. Андрецов, П. П. Белоусов, Г. В. Вернер, А. М. Грицай, Е. В. Жуков, М. Г. Козелл, Л. Н. Орехов, Л. А. Острова, Е. П. Скуинь, Б. В. Щербаков и другие молодые художники, ставшие впоследствии известными советскими живописцами.

После окончания института Тимков был призван на военную службу на Балтийский флот, которая продолжалась до 1946 года. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Тимков был среди защитников города. Служил в Политуправлении ЛВО, на бронепоезде, на канонерских лодках. Работал над серией пейзажей «Ленинград в блокаде»[8].

В годы войны Н. Тимков участвовал почти во всех выставках художников блокадного города и защитников Ленинграда[9][10][11], в выставке «Героический фронт и тыл» в Москве в Теретьяковской галерее (1943)[12], а также в создании самой большой за годы войны выставки «Героическая оборона Ленинграда»[13], открытой в 1944 году в Соляном переулке и положившей начало музею Обороны Ленинграда. Был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»[14]. В 1943 году Николая Тимкова приняли в члены Ленинградского Союза советских художников.

Впервые Н. Тимков участвовал в выставке в Ростове-на-Дону в 1929 году. В 1947 году в залах Ленинградского Союза советских художников открылась первая персональная выставка художника, показанная затем в ленинградском Доме кино и Доме искусств. С конца 1940-х годов Тимков становится неизменным участником ленинградских, республиканских и всесоюзных художественных выставок. Персональные выставки его произведений были показаны в Ленинграде в 1957 году в ЛОСХе (затем на родине мастера в Ростове-на Дону), в 1964 году в Ленинграде, Москве, Ярославле, Краснодаре, Ставрополе, Кисловодске, Ростове-на-Дону, Орджоникидзе, Нальчике, в 1976 году в Ленинграде в ЛОСХ, в 1982 году в Москве в залах московского Дома художника на Кузнецком мосту, а затем в Военно-Воздушной академии имени Ю. А. Гагарина и в Звёздном городке.

В 1987 году Николаю Тимкову было присвоено почетное звание заслуженного художника РСФСР. Последняя прижизненная ретроспективная выставка произведений Н. Е. Тимкова прошла в 1993 году в залах Петербургского Союза художников.

Николай Ефимович Тимков скончался 25 декабря 1993 года в Петербурге на восемьдесят втором году жизни. Похоронен на Ковалёвском кладбище[15]. Его произведения хранятся в Государственном Русском музее[16], в Эрмитаже, Государственной Третьяковской галерее, в Ростовском областном музее изобразительных искусств, в многочисленных музеях и частных собраниях в России[17], США[18], Франции[19], Великобритании, Японии[20] и других странах.

Вскоре после смерти Н. Е. Тимкова большинство его работ, остававшихся в мастерской художника на Песочной набережной, общим числом свыше тысячи были приобретены у наследников и вывезены в США. Там его искусство получило признание и вызвало большой интерес. Творчеству Н. Тимкова посвящены две монографии, изданные в США[21][22]. Выставки его произведений прошли в Сан-Франциско (1998, 2000, 2001), Аспене (1999), Нью-Йорке (1999, 2001), Скотсдейле (2000), Палм Бич (2000), Вэйле (2001), Вашингтоне (2001) и других городах. Это принесло Тимкову широкую известность и славу «русского импрессиониста». Одним из первых советских художников второй половины XX века и, возможно, первым пейзажистом Николай Тимков был причислен на Западе к крупнейшим мастерам живописи XX века.

Творчество

[править | править код]Берущее своё начало в годы Великой Отечественной войны, творчество Николая Тимкова сопровождало все этапы развития советского изобразительного искусства середины и второй половины XX века.

1941—1945

[править | править код]Уже первые самостоятельные работы Тимкова — блокадные пейзажи Ленинграда (гуашь, акварель) — были отмечены современниками как художественное явление и стали классикой жанра. Среди них работы «На Неву за водой»[23], «Зимой», «Весна» (обе 1942), «Ленинград в день прорыва блокады», «На Неве», «Орешек», «Трофеи» (все 1943), «Баржи на Неве», «Набережные Невы»(обе 1944) и другие (в настоящее время в собрании Государственного Русского музея и Музея истории города).

Выделяя в числе прочих работ ленинградских художников серию Н. Е. Тимкова «Ленинград в блокаде» (1941—1944), американский критик Э. Хилтон пишет о характерных серо-коричневых тонах и размытых очертаниях зданий, передающих ощущение мертвенной зимней мглы, в которую погружен блокадный город[24].

Но приходит ленинградская весна 1944 года и Тимков сообразно своему дарованию пишет её в работе «Весна. Ленинград» (1944, ГРМ)[25] не как обычную смену времён года, но как победу жизни над смертью, как символ долгожданного освобождения от удушающей хватки блокады, как провозвестницу возрождения[источник не указан 1960 дней]. Три одинокие обессиленные женские фигуры, убирающие снег на некогда оживлённой набережной Невы, как три ангела, несущих благую весть[источник не указан 1960 дней].

По мнению А. Боровского, «пронзительная непосредственность видения отличает его блокадные гуаши, ставшие классичными, — в тяжелейших условиях окружённого, голодного блокадного ленинградского бытия он выказал энергию и страсть сопротивления. Эти качества он сохранит навсегда»[4].

1946—1959

[править | править код]В послевоенное десятилетие живописная манера Тимкова развивалась и совершенствовалась в направлении, намеченном ещё в студенческие годы. Он оставался всецело под воздействием русских пейзажистов XIX века. Реальное пространство в его работах передавалось почти с иллюзорной точностью, их цветовая характеристика сдержанна, краски приглушены. В своих донских и волжских пейзажах Тимков стремился к охвату как можно большего пространства, к изображению множества ясно читаемых планов, что лежало в русле общей тенденции развития жанра тех лет. Среди известных произведений художника этого периода картины «Уборка урожая» (1950)[26], «Огни колхозной ГЭС», «Скоро жатва» (обе 1951)[27], «Зимний пейзаж» (1952)[28], «Донские дали» (1953), «Вечер на Дону», «На Дону» (обе 1954)[26], «Тихая осень. На Дону», «Последний снег», «К весне» (все 1955)[29], «Ветреный день», «Вечер» (обе 1956)[30], «Лед идет»[31], «Вечер на Волге»[32] (обе 1957) и другие.

По мнению критиков, наиболее интересны в эти годы этюды Тимкова: «Пейзаж» (1954), «Весенний пейзаж» (1955), «Зимка» (1956), «На Волге»[33], «Белая ночь» (обе 1957), «Последний луч», «К весне», «Осинки» (все 1958)[34] и другие. В них, как, например, в работе «Выра»[35][36] (1956), написанной летом 1956 года в окрестностях деревни Выра Гатчинского района Ленинградской области и впервые показанной на персональной выставке 1957 года в Ленинградском Союзе художников, Тимкову удаётся сохранить свежесть непосредственного впечатления от восприятия природы. «Выре» принадлежит заметное место в художественном наследии Тимкова как яркому образцу творчества художника в первое послевоенное десятилетие[источник не указан 1960 дней]. В этих живописных местах, связанных с именем Владимира Набокова, в послевоенные годы обосновались художники П. Д. Бучкин, А. М. Семёнов, М. Д. Натаревич и другие. Тимков проводил здесь многие месяцы за написанием этюдов и картин вплоть до конца 1950-х годов, когда перенёс свою «главную пейзажную мастерскую» в деревню Валентиновка в окрестностях Академической дачи.

Тимков всё больше доверяет этюду как полноправной форме живописи, позволяющей сказать о природе просто, но зато искренно и эмоционально. У мастеров «пейзажа настроения» — А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева, И. И. Левитана и Л. В. Туржанского — он ценит теперь, прежде всего, обострённое лирическое чувство. Он идёт от повествования к поэтизации, от тщательного изображения виденного — к лирической наполненности и интимности выражения. Именно нарастанием лиризма будут отмечены его этюды конца 1950-х — начала 1960-х годов[37].

Однако этюд в те годы рассматривался лишь как подсобный материал для пейзажной картины, с её значительными размерами, непременным жанрово-повествовательным началом, с тщательным отбором и скрупулёзной проработкой деталей и выстроенностью композиции.

Не удивительно поэтому, что на персональной выставке 1957 года в Ленинградском Союзе художников (показанной затем на родине в Ростове-на Дону), Тимков предстает талантливым художником и зрелым профессионалом, творчество которого однако ещё не выходило за рамки постулатов и приемов, бытовавших в советской пейзажной живописи 1940—1950 годов[38].

Однако уже было в работах Тимкова нечто, что, по мнению того же М. Эткинда, выделяло их из общего ряда. В них видны незаурядная даровитость художника, редкое природное чувство цвета, был слышен искренний и уверенный собственный голос в выборе темы и раскрытии образа. Обращали на себя внимание усилившаяся декоративность живописи, обобщённость рисунка и формы, склонность к выстраиванию композиции вокруг крупных объёмов и плоскостей. Об этом, в частности, говорят работы конца 1950-х «Вечер. Сиреневый час»[39], «Академическая дача», «Начало весны», «Зеленеет» (все 1959) и ряд других.

1960—1990

[править | править код]По мнению критиков, свой узнаваемый почерк Тимков обретает в работах первой половины 1960-х годов. В них прослеживается очевидное развитие манеры художника от традиционного пленэрного письма в сторону импрессионистического обогащения и утончения колорита, усиления декоративности, стилизации и некоторой условности рисунка. «Пейзажи Тимкова, — писал о московской выставке 1964 года художник А. Яр—Кравченко в „Советской культуре“, — всегда окрашены лирическим чувством. Он умеет находить такие краски, такой свет, такие эмоции, которые придают его полотнам особую поэтическую настроенность. Когда я смотрю на пейзажи Тимкова, то всегда чувствую, с каким волнением художника—поэта он их создаёт»[40]. Красочный диапазон работ Тимкова становится в 1960-е годы чрезвычайно широк, их колорит звонкий, декоративно-плоскостный, но не локальный, а тонко связанный с рельефом, с выразительными возможностями самой поверхности холста, фактуры, мазка[41].

В работах этого периода живописный талант Тимкова раскрывается во всех видах творчества — от картины-пейзажа до натурных этюдов малых форм. «Проникновенная любовь к природе, поэтическое её восприятие, умение найти прекрасное в любом, казалось бы, самом неприметном уголке — вот что наиболее характерно для этого мастера», — писала о пейзажах Тимкова одна из ленинградских газет[42]. Среди них картины «Август. Академическая дача», «Мартовское солнце», «Октябрь. Первый снег» (все 1960)[43], «Первый снег»[44] (1961), «На реке Тезе»[45], «Улица в Холуе»[46], «Осенние вишни» (все 1962), «Февральская лазурь»[47](1963), «Старая Ладога», «Утро» (обе 1963), «Академическая дача» (1964), «В марте»[48], «Поле»[49] (обе 1965), «Весна», «Золото осени», «Волхов. Последний снег»[50] (все 1967), «Торжок», «Солнечный день», «Зима пришла»[51] (обе 1968).

В известной картине «Русская зима. Иней»[53][54][55][56] (1969) старые тополя под пушистыми снеговыми шапками в голубоватом инее на берегу Мсты переданы Тимковым как воплощение красоты и величия русской природы. В ней, пожалуй, впервые столь отчетливо и убедительно проявилось новое качество в живописи художника — монументальность образного решения, возникшее после поездки годом ранее на Урал[57].

Отныне и до конца жизни большинство работ будет создано Тимковым в деревне Валентиновка и её окрестностях неподалёку от Вышнего Волочка. Здесь, по выражению М. Эткинда, будет главная его мастерская[41]. Он будет работать здесь каждый год с апреля-мая по ноябрь, иногда и зимой, писать берега Мсты и Мстинского озера, близлежащие деревни Котчище, Большой и Малый Городок, Подол, Кишарино, Терпигорево. Здесь им написаны работы «Валентиновка»[58] (1968), «Апрель», «Мстинское озеро»[59], «В начале марта»[60] (обе 1971), «Июнь голубой»[61], «Май. Черемуха цветет»[62], «Ранней весной», «Академическая дача» (все 1972), «В снегах» (1973), «Переславль-Залесский. Даниловский монастырь» (1974), «Поле», «Снежное поле»[63], «Февраль»[64] (все 1975) и многие другие.

После успешной выставки 1976 года Тимков продолжал активно работать в Валентиновке, а также в своей ленинградской мастерской в доме художников на Песочной набережной, совершил поездки в Крым, Хосту, побывал во Франции и Югославии. Его произведения всегда узнаваемы по сочетанию декоративного колорита, картинного построения композиции, сложной фактуре и выраженному мазку[65].Среди написанных в эти годы картин и этюдов работы «Первый Снег», «Осень»[66] (обе 1977), «Торжок», «Идут дожди»[67] (обе 1978), «Вечер на озере» (1979)[68], «Первый снег», «В саду», «Город Торжок. Зима», «Зимнее утро», «Летний вечер»[69] (все 1980), «Весна»[70] (1982), «Сумерки»[71] (1983), «Крым»[72] (1988), «Переславль-Залесский»[73] (1992) и многие другие.

Наследие

[править | править код]Известны живописные, графические и скульптурные портреты Н. Тимкова, исполненные в разные годы ленинградскими художниками и скульпторами, в том числе П. Д. Бучкиным (1960)[74], Н. Н. Бабасюком (1963)[75], А. А. Мурзиным (1964, 1978)[76][77]. В Ярославо-Ростовском художественном музее хранится картина Г. Савинова «Матросы. 1942 год» (1964), на которой в образе погружённого в свои мысли морского пехотинца в чёрном бушлате и белой каске изображён Н. Тимков[78].

Называя Н. Тимкова «одним из самых обаятельных русских пейзажистов второй половины ХХ столетия», А. Боровский относит его к ярким представителям того хорошо известного по литературе, можно сказать классическому типу художника-интроверта и философа, который особенно характерен именно для России: самоуглублённому, самодостаточному, равнодушному к государственным должностям и почестям режима (как впрочем и к диссидентским отличиям), живущего интересами своей творческой жизни[79].

Сегодня, когда рухнули многие репутации и забываются самые громкие имена, искусство Тимкова вызывавет всё больший общественный интерес, а «его творческие изыскания стали неотъемлемой частью истории ленинградской реалистической живописной школы»[80]. Подтверждением этому стала первая в России за четверть века выставка произведений Н. Е. Тимкова, прошедшая летом 2018 года в музейно-выставочном центре «Петербургский художник». Видное место творческому наследию Н. Е. Тимкова уделили авторы вышедшей в 2019 году на русском и английском языках книги «Ленинградская школа живописи. Очерки истории»[81].

См. также

[править | править код]- Изобразительное искусство Ленинграда

- Пейзажная живопись в изобразительном искусстве Ленинграда

- Ленинградский Союз художников

- Академическая дача

- Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Примечания

[править | править код]- ↑ RKDartists (нидерл.)

- ↑ Справочник членов Союза художников СССР. Т.2. М., Советский художник, 1979. С.426.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1975. — С. 3.

- ↑ 1 2 3 Боровский А. Тимков Николай Ефимович // Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. — Кн.2. — СПб.: Петрополис, 2014. — С. 460.

- ↑ Памяти И. И. Бродского. Воспоминания. Документы. Письма. — Л.: Художник РСФСР, 1959. — С. 173.

- ↑ Хилтон Э. Творческая жизнь ленинградской школы // Ленинградская школа живописи. Очерки истории. — СПб.: Галерея АРКА, 2019. — С. 122—123.

- ↑ Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб.: 2007. — С. 51.

- ↑ Блокадный дневник. Альбом-каталог. / Автор теста В. Е. Ловягина. — СПб.: Русская классика, 2005. — С. 165—167.

- ↑ Весенняя выставка ленинградских художников 1943 года. Каталог. — Л.: ЛССХ, 1944.

- ↑ Первая выставка художников-фронтовиков. Каталог. — Л.: Военгиз, 1943.

- ↑ Третья выставка работ художников ленинградского фронта. — Л.: Военное издательство Наркомата обороны, 1945.

- ↑ Героический фронт и тыл. Всесоюзная художественная выставка. Каталог. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1945.

- ↑ Выставка «Героическая оборона Ленинграда». Очерк-путеводитель. — Л.—М.: Искусство, 1945.

- ↑ Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М.: СХ России, 2000. — С. 277.

- ↑ Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков // Петербургские искусствоведческие тетради. — Вып. 3. — СПб., 2001. — С. 102.

- ↑ Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. — СПб., ???? — С. 164.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 6—7.

- ↑ Vern G. Swanson. Soviet Impressionism. — Woodbridge, England, Antique Collectors' Club, 2001. — Р. 129, 130, 229—232.

- ↑ Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. — Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L’Union des Artistes de Saint-Petersbourg. — Pont-Audemer, 1994. — Р. 96, 100, 105, 110.

- ↑ Exhibition of modern Soviet Painting, 1978. — Gekkoso Gallery. Catalogue. — Tokyo, 1978. — Р. 61.

- ↑ The Seasons of Timkov. Master Russian Impressionist. The Pushkin Collection, 1998.

- ↑ Akademichka. The Academic Dacha through the eyes of Nikolai Timkov. The Pushkin Group and the Timkov Collection, 1999.

- ↑ Петербург — Петроград — Ленинград в произведениях русских и советских художников. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1980. С.138.

- ↑ Э. Хилтон. Творческая жизнь ленинградской школы // Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.124.

- ↑ Подвигу Ленинграда посвящается. Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Л., Художник РСФСР, 1989. С.31.

- ↑ 1 2 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. Л., Изогиз, 1954. С.19.

- ↑ Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л., Лениздат, 1951. С.20.

- ↑ Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1953 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1953. С.8.

- ↑ Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1956. С.18.

- ↑ Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.24.

- ↑ 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.32.

- ↑ Всесоюзная художественная выставка, посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каталог. М., Советский художник, 1957. С.78.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.189.

- ↑ Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1959. С.27.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.304.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.168-169.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог // Автор вступ. ст. и состав. М. Эткинд. Л.: Художник РСФСР, 1975. С.4.

- ↑ М. Эткинд. Вступительная статья // Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1975. С.4.

- ↑ Художник. 1962, № 12. С.1.

- ↑ А. Яр—Кравченко. С открытой душой. // Советская культура, 1964, 21 мая.

- ↑ 1 2 М. Эткинд. Вступительная статья // Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1975. С.5.

- ↑ Работы двух художников. // Вечерний Ленинград, 1964, 16 марта.

- ↑ Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.41-42.

- ↑ Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1964. С.40.

- ↑ Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Советский художник, 1965. С.38.

- ↑ Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1962. С.26.

- ↑ Ленинград. Зональная выставка. Л., Художник РСФСР, 1965. С.55.

- ↑ Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л., Художник РСФСР, 1970. С.29.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб, Галерея АРКА, 2019. С.282.

- ↑ Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Министерство культуры РСФСР, 1967. С.56.

- ↑ Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1971. С.15.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.166—167.

- ↑ Боровский А. Тимков Николай Ефимович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб, Петрополис, 2014. С.461.

- ↑ Тимков Н. Русская зима. Иней. 1969. // 80 Лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. СПб, 2012. С.211.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб, НП-Принт, 2007. С.40-41.

- ↑ Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. Pont-Audemer, 1994. Р.110.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1975. С.15.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб, Галерея АРКА, 2019. C.189.

- ↑ Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. Л., Художник РСФСР, 1972. С.21.

- ↑ Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.11.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1975. С.9.

- ↑ По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящвется. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.25.

- ↑ Художник. 1976, № 2. С.13.

- ↑ Пятая республиканская выставка «Советская Россия». М., Советский художник, 1975. С.45.

- ↑ Николай Тимков. Альбом. Текст А. Боровского. СПб.: Санкт-Петербургский художник, 2018. С.5.

- ↑ Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.22.

- ↑ Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.16.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.283.

- ↑ Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.24.

- ↑ Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. СПб., 1997. С.299.

- ↑ Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. Pont-Audemer, 1994. Р.96.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб, 2007. С.111.

- ↑ Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. Pont-Audemer, 1994. Р.100.

- ↑ Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.11.

- ↑ Ленинград. Зональная выставка. Л., Художник РСФСР, 1965. С.9.

- ↑ Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л., Художник РСФСР, 1970. С.39.

- ↑ 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990. С.58, 66.

- ↑ Леонова Н. Г. Глеб Александрович Савинов. Л., Художник РСФСР, 1988. С.74-75.

- ↑ Боровский А. Тимков Николай Ефимович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб, Петрополис, 2014. С.459-460.

- ↑ Nikolai Timkov. Album. Text by Alexander Borovsky. St Petersburg, St Petersburg Artist Publishing, 2018. С.5.

- ↑ Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб.: Галерея АРКА, 2019.

Литература

[править | править код]- Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.8. Д.458, 459.

- Весенняя выставка ленинградских художников 1943 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1944.

- Первая выставка художников-фронтовиков. Каталог. Л., Военгиз, 1943.

- Выставка «Героическая оборона Ленинграда». Очерк-путеводитель. Л—М., Искусство, 1945.

- Третья выставка работ художников ленинградского фронта. Л., Военное издательство Наркомата обороны. 1945. С.30.

- Героический фронт и тыл. Всесоюзная художественная выставка. Каталог. М., Государственная Третьяковская галерея, 1945.

- Выставка произведений ленинградских художников 1947 года. Каталог. Л., ЛОСХ, 1948.

- Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л., Лениздат, 1951. С.20.

- Выставка живописи, скульптуры, графики к Первому Всесоюзному съезду советских художников. Каталог. М., Оргкомитет Союза советских художников, 1957.

- 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.32.

- В. Шведова. Мастерство пейзажиста. // Вечерний Ленинград. 1957, 27 ноября* Передвижная выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Мурманск, 1957.

- Всесоюзная художественная выставка, посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каталог. М., Советский художник, 1957. С.78.

- Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1963. С.18.

- Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.41-42.

- Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Советский художник, 1960. С.82.

- Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1964. С.40.

- Самуил Невельштейн, Николай Тимков. Выставка произведений. Живопись. Графика. Каталог. М., 1964.

- Работы двух художников. // Вечерний Ленинград, 1964, 16 марта.

- В. Симоновская. Родина, её красота. // Ленинградская правда, 1964, 18 марта.

- А. Яр—Кравченко. С открытой душой. // Советская культура, 1964, 21 мая.

- Ленинград. Зональная выставка. Л., Художник РСФСР, 1965. С.55.

- Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Советский художник, 1965. С.38.

- Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Министерство культуры РСФСР, 1967. С.56.

- По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.25.

- Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1973. С.11.

- Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.3. 1941—1947 гг. М., Советский художник, 1973. С.122, 123, 126, 169, 170, 216, 342, 375.

- Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1975.

- Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1980. С.26.

- Пятая республиканская выставка «Советская Россия». М., Советский художник, 1975. С.45.

- Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1976. С.32.

- Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.22.

- 60 лет Великого Октября. Республиканская выставка произведений художников РСФСР. М., Советский художник, 1977. С.37.

- Пейзаж. Выставка произведений живописи художников Российской Федерации. Каталог. М., Советский художник, 1978. С.23, 45.

- Exhibition of modern Soviet Painting. 1978. Gekkoso Gallery. Catalogue. Tokyo, 1978. Р.61.

- Справочник членов Союза художников СССР. Т.2. М., Советский художник, 1979. С.426.

- Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.24.

- Леняшин В. Поиски художественной правды. // Художник. 1981, № 1. С.8-17.

- Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной. // Искусство. 1981, № 2. С.65.

- Петербург—Петроград—Ленинград в произведениях русских и советских художников. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1980. С.138.

- Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.5. 1954—1958 гг. М., Советский художник, 1981. С.26, 28, 122, 137, 142, 143, 260, 261, 342, 387, 421, 500, 519, 549, 571.

- По Родной стране. Всероссийская художественная выставка. М., Советский художник, 1981. С.17.

- Художник — воин. // Известия. 1982, 13 января.

- Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.130.

- Peinture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu, 1991, 24 Septembre. Р.19.

- Ленинградские художники. Живопись 1950—1980 годов. Каталог. СПб, 1994. С.4.

- Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог. СПб, 1994. С.6.

- Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. Pont-Audemer, 1994. Р.96, 100, 105, 110.

- Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1995. С.6.

- Живопись 1940—1990 годов. Ленинградская школа. Выставка произведений. СПб., 1996. С.4.

- Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. СПб, 1997. С.299.

- Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков. //Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 3. СПб, 2001. С. 95—106.

- Vern G. Swanson. Soviet Impressionism. Woodbridge, England, Antique Collectors' Club, 2001. Р.29, 130, 229—232.

- Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. СПб, Государственный Русский музей, 2006. С.164.

- The Seasons of Timkov. Master Russian Impressionist. The Pushkin Collection, 1998.

- Akademichka. The Academic Dacha through the eyes of Nikolai Timkov. The Pushkin Group and the Timkov Collection, 1999.

- Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. М., Союз художников России, 2000. С.277.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб, НП-Принт, 2007. С.9, 15, 18-22, 24, 371, 384, 386—407, 441—443.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб, Первоцвет, 2007. С.51.

- Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. Woodbridge, England, Antique Collectors' Club, 2008. Р.400.

- Russian Fine & Decorative Art. Dallas, Texas, Heritage Auction Galleries. 2008, November 14. Р.24, 31, 33, 41, 46, 51, 59, 64-65, 69, 74, 77, 82-83, 120.

- Романычева И. Г. Академическая дача. История и традиции. СПб, Петрополь, 2009. С.16, 19, 57, 73-74, 124, 125.

- Академическая дача. Каталог выставки. СПб, 2009. С.2, 4, 14.

- Данилова А. Становление ленинградской школы живописи и её художественные традиции // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 21. СПб, 2011. С.94—105.

- Иванов С. В. Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К столетию со дня рождения художника. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 27. СПб, 2013. С.173-182.

- Боровский А. Тимков Николай Ефимович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб, Петрополис, 2014. С.459-461.

- Nikolai Timkov. Album. Text by Alexander Borovsky. St Petersburg, St Petersburg Artist Publishing, 2018.

- Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019.

Ссылки

[править | править код]- Выставка работ художника Николая Тимкова в петербургской галерее АРКА

- Иванов С. В. Николай Тимков. Возвращение к истокам. К столетию со дня рождения художника.

- Художник Николай Тимков. Живопись 1950—1980 гг. (ВИДЕО)

- Иванов С. В. Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К столетию со дня рождения художника