國字標準字體

國字標準字體,又叫教育部標準字體、臺灣標準字體,簡稱臺教、臺標,係中華民國教育部頒佈嘅常用國字標準字體表同次常用國字標準字體表入面所規定嘅漢字(國字)標準字形寫法,主要用响中華民國出版嘅中小學課本、政府公文上。佢喺1982年首次公佈,日後又經過多次修改,係中華民國嘅通用文字正體中文嘅規範依據,但係唔強制用。

歷史

[編輯]中華民國教育部爲咗推動國字標準化政策,由1973年起開始整理國字,直到1982年頒佈「常用國字標準字體表」4808字同埋「次常用國字標準字體表」6341字。之後又經多次局部修改,最新一次修改係1998年。後來又頒佈常用國字標準字體筆順手冊,規定國字標準筆順寫法。

爲咗配合電腦化嘅需要,教育部並頒佈咗宋體(即明體)、楷書、隸書、方體(即黑體)等字體嘅標準母稿,畀字型廠商參考使用。

外觀

[編輯]概述

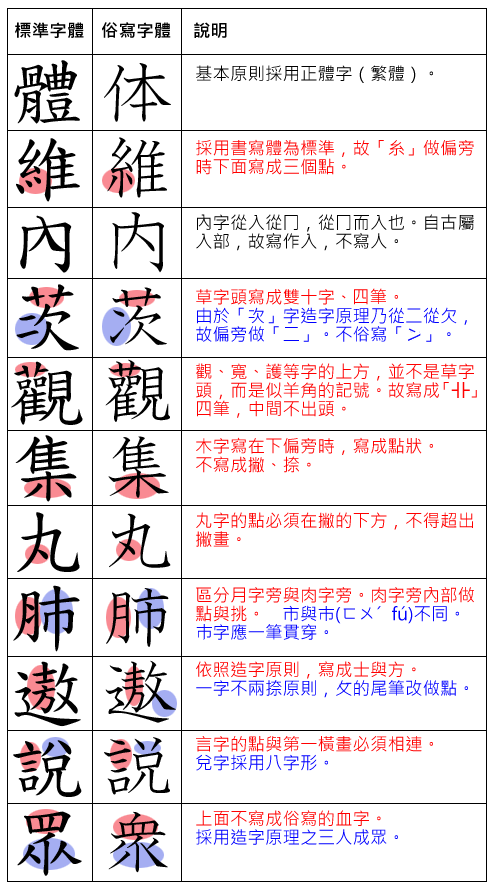

[編輯]國字標準字體製制定嗰陣,以正體字嘅書寫體嚟做基礎,但係佢嘅制定結果,就喺宋體、方體等印刷體上面套用埋。國字標準字體對好多筆畫規定非常嚴苛,例如規定咗「又」字必須閉口,寫成「ㄡ」嘅形狀就唔合規定等。官方宣稱[1]硏訂嗰陣非常重視文字來源嘅考證,並且對於一啲經常混用嘅部首,例如「夂、夊、攵」、「月、⺼(肉字旁)」等,都嚴苛加以區別。

原則

[編輯]- 字有多體而音義無別嗰陣,揀一字做正體。原則如下:

- 揀最通行嘅。例如揀「才」而唔用「纔」。

- 揀最符合本義嘅。例如揀「腳」而唔用「脚」。

- 多個字形都符合本義嗰陣,揀筆畫最簡嘅。例如揀「舉」而唔用「擧」。

- 必要時可以唔符合上述原則嚟選字,但係應該特別註明。例如「麪」字較「麵」字要簡,而且古時作正字,然而「丏」容易誤作「丐」,於是採用「麵」字;「說文解字」入面,「裏」爲正「裡」爲俗,但係字形上「裡」較平穩,而且教學上「左形右聲」易解過「形聲穿合」,加上「裏」容易同「裹」混淆,於是揀「裡」做正字。

- 字有多體,古通而今異嘅,都收錄。如「間」、「閒」。

- 字有多體,古異而今通嘅,都收錄。如「證」、「証」。

- 字嘅偏旁有多體,而無關繁簡嗰陣,揀符合造字原則嘅。例如「吞」唔寫做「呑」。

- 凡係古異而今混嘅偏旁,區分佢。如「月」同「肉」。

- 凡係容易混淆嘅偏旁,亦區分佢。

範例

[編輯]

入亦。自古屬入部,所以寫「入」,

唔寫「人」。

「欠」,所以要寫「二」,唔俗寫做

「冫」。

方,並唔係草字頭,而係似羊角嘅記

號,所以寫成「卝」四畫,中間唔出

頭。

右邊寫長頓點,唔連中豎。

超出撇畫。

點、挑。

一筆貫穿。

「方」。

點。

使用情形

[編輯]

而家使用國字標準字體印刷嘅臺灣報刊只有《國語日報》,以往《聯合報》《中國時報》亦採用國字標準字體印刷,但係响2003年間改版後選用咗唔符合國字標準字體嘅字形,目前只有《中國時報》嘅內文合乎國字標準字體(但係標題使用嘅字型並唔符合標準字體)。而中國時報系嘅《時報周刊》唔用國字標準字體。

目前中華民國政府冇強制規定所有字型廠商生產嘅字型必須符合國字標準字體,坊間所販賣嘅字型大半唔合規定。而且因爲國字標準字體經過多次改版,市面上販售嘅所謂「教育部標準字體」字型,可能係符合舊版規定,唔見得符合最新標準。原本Windows XP採用嘅細明體亦唔符合此規範,不過標楷體則就大部份符合國字標準字體規定。由於正體中文版Windows內建嘅標楷體字型大致符合國字標準字體,而近年學術論文、公文都有採用標楷體列印嘅習慣,令到使用上有增加嘅趨勢。

自從新版嘅細明體5.03版出現後,各主流作業系統,包括Windows Vista起嘅Windows系列、Mac系列同Android等,都紛紛喺新版入面改爲使用國字標準字體作系統字型。噉做引起咗唔少爭議。由於系統字型係作業系統所指定,原則上係唔應該被替換嘅,「傳承字形」愛好者嘅選擇權忽然被剝奪。而國字標準字體本身喺字源字理方面,以及喺美觀方面,都同樣遭受詬病,主流作業系統嘅做法惹起咗不滿。但係,隨住更新後嘅細明體、微軟正黑體、思源黑體(臺灣版)、蘋方-繁等系統字型,借助新版作業系統而變得普及,喺一般用戶冇特別選擇下,越來越多電腦列印文件使用國字標準字體。

香港方面,原本唔會使用國字標準字體。香港人喺印刷字體上,本來習慣「傳承字形」(或者叫「舊字形」、「康熙字典體」),以及適量新字形化嘅蒙納字型、華康儷字型。喺學童手寫方面,則有《常用字字形表》作教學指引。但係隨着主流作業系統改爲採用國字標準字體,香港人亦受到影響,網上冒起咗批評聲音。

常見嘅媒體實例

[編輯]反對意見

[編輯]

國字標準字體規定咗太過嚴苛嘅筆畫規則,並且自稱仔細考證過文字嘅來源。不過有啲常見嘅異體寫法已經有好耐歷史,例如「內」字雖然喺字典入面一直响「入」部,但係書法史上一向寫成「内」,包括王羲之等人嘅文字。應該重視來源定係重視長年嘅習慣,確實引起過爭議。太過嚴苛嘅筆畫規則,亦令書法上爲咗美觀所做嘅調整,都變成錯誤寫法。教育部推行嘅國字標準字體,只能夠話係取其某片段文字而非整體文字嘅綜觀,就譬如「月」嘅肉字偏旁喺書法上以楷書寫爲「月」字,只係喺行楷及行草先會寫成上點下挑。而「𠫓」字上部寫成三筆而非四筆,唔符合歷朝多數楷書古帖寫法[3]。

批評者認爲此類將漢字完全依照字書筆數、字源嚴謹規範嘅結果,反而失去咗文字嘅美。同時,呢個標準係以楷書爲母體制定而成,批評者指出將國字標準字體套用响明體等印刷用字體上,反而會破壞該類字體原本設計閱讀上嘅平衡感[4]。

其中,字型製作公司文鼎評論到華航「帝雉號」字體風波嗰陣,就直斥微軟系統字型新細明體改成教育部標準宋體寫法之後,「已經冇咗日本寫硏本蘭明朝體嘅印刷字體之美,成爲失去平衡嘅手寫筆法字體,印刷界相當排斥」。[5]。其實文鼎嘅董事長楊淑慧早响「金萱」熱潮受訪嗰陣,已經表明覺得有其他字型公司產品被網民批評爲「唔符合國字標準字體」係非戰之罪,直接指出國字標準字體根本唔適合印刷:「如果單純用手寫嘅筆法嚟定義印刷字體應該生成乜嘢樣,字就會東倒西歪,閱讀感受會好差。」例如「肉字旁部首」嘅國字標準字體寫法,會影響視覺嘅延伸性。因此,好似明體、黑體等等嘅印刷字型,唔會遵循國字標準字體。佢仲批評局方閉門造車,指出當初制訂國字標準字體嗰陣,淨係溫咗一班訓詁學者閉門商討,冇邀請書法家同印刷業者等相關領域嘅專家一齊討論,令到討論出來嘅結果完全冇考慮到印刷嘅可行性同閱讀嘅便利性。[6]

然而喺書法上,國字標準字體亦遭受批評。從事書法教育多年嘅書法家陳忠建老師,就喺書法教學公益網站上批評敎育部網站上嘅標楷體「完全忽略美感及人性」:「一開始訂定標準字體嗰陣,忽略太多手寫習慣及美感。由『手寫標楷體』轉換到『電腦標楷體』中,電腦嘅美工人員介入較深,審查教授只能針對錯字提出糾正,無暇顧及每個字嘅美感。電腦嘅美工人員一向淨係識畫字,根本唔識寫字,卻變成我們嘅標準。衰起嚟甚至會唔會係由一個工讀生嚟處理?[7]」網站入面更列擧原本「手寫標楷體」同「電腦標楷體」嘅差異[7]。同時,臺東書法家黃永同話,佢書寫國字標準字體嗰陣會覺得困惑。[8]

另一方面,國字標準字體雖多番強調佢對文字來源嘅嚴苛考證,仲引用多部權威嘅字書標準作參考資料,卻畀人指出當中有好多違反字源、字理嘅情況。例如「靑」、「爲」、「朕」、「禮」、「讀」、「者」、「言」等字嘅「傳承字形」(亦叫「舊字形」、「康熙字典體」)寫法,都比較接近篆形、比較符合字理:「靑」,下作「円」,即「丹」字,符合「丹青」之義;「爲」字以手牽象,會意有作爲,上方係「爪」部首,「爪」代表手;「朕」左旁係「舟月」部件,即「舟」字,唔係「月」,原指木舟嘅縫罅,或者以長篙撐船嘅人;「禮」字嘅「⺬」旁,頭兩筆係橫,符合「祭祀嘅桌子」嘅象形;「讀」字係形聲字,右邊嘅聲符係「𧶠」,而唔係讀音完全唔近嘅「賣」;「者」字上方唔係老人嘅象形,同「老」、「考」嘅上方唔同;「言」字係「舌」上有一橫或兩橫,表示由舌頭發出嘅東西。國字標準字體改成比較唔符合字理嘅寫法,違反咗官方自稱嘅「非常重視文字來源考證、造字原則」,「注重區別容易混淆者嘅偏旁」等原則,搞到本來嘅正體變成錯字[4],甚至發生「黑體-繁」呢種令群眾顛倒對錯嘅事,引來詬病。

字型製作公司Justfont嘅團隊成員,包括葉俊麟、蘇煒翔、曾國榕,喺專訪裏面亦都指出,所謂「臺標」係個一直冇共識嘅議題,喺印刷字型上尤甚:「三十年前教育部嘅『臺標』制定,唔理係印刷廠定係書法家,全部人都嚇呆咗。呢個標準冇同民間溝通,造成大家好大嘅困擾。」Justfont團隊認爲,國字標準字體嘅意義淨係可以用來學寫字,如果要令閱讀舒適,或者令字形美觀,就應該用番印刷體嘅標準,而非國字標準字體:「就譬如係依照台灣標準嘅新細明體,仔細睇會發現字嘅平衡同美感被破壞咗。」他們亦指出,各個國家嘅標準都唔同,官方標準或者無法反映時代。就算喺日本,標準體嘅議題爭議亦都好大,有日本學者主張,真正嘅標準體應該要參考歷代書法家嘅字體,而唔係國家嘅標準:「漢字嘅源流相當長遠,喺唔同時期因爲考據資料唔同,喺字嘅寫法上亦會有唔同嘅見解;如果以遵循教育部寫法標準就係代表正統,係排除異己嘅講法,噉係唔太恰當嘅。」[9]

影響

[編輯]國字標準字體並無特別嘅強制推行[未記出處或冇根據],除國中小教科書以外,坊間印刷品、字型軟體,多數都唔符合國字標準字體嘅規定。甚至政府機關嘅門牌、標語(例如捷運站嘅路標)亦都唔係精密嘅國字標準字體。一般臺灣民眾好少人可以寫出完整而正確嘅國字標準字體[未記出處或冇根據],但係隨住教育嘅深化,年輕一代已經可以寫出教育部標準字體。

然而國字標準字體始終提供咗國字基本嘅樣式,喺多年嘅推行下,雖然對筆畫上嘅嚴苛限制難以全部符合,但係文字嘅基本架構已逐漸統一,差異較大嘅異體字已較爲少見。例如多年前都仲成日見嘅「麪」、「着」、「晋」、「裏」、「綫」等字,而家喺中華民國幾乎已經唔寫,淨係睇到「麵」、「著」、「晉」、「裡」、「線」字。

隨住Windows、Android、Mac等平台嘅系統字型更換成國字標準字體,搞到佢影響埋香港同其他使用正體中文嘅地區。但係呢啲地區本身有教育字形,同時亦有當地人民本來嘅印刷習慣,國字標準字體同呢兩者都有衝突,引起咗當地正體字使用者嘅不滿。例如思源黑體初始嘅「TWHK」(臺灣香港)版本,淨係以國字標準字體爲準,既唔支援香港教育字形,亦唔支援傳統印刷體字形,惹來爭議。2015年6月更新版本,宣佈會進行地區分流,但落實分流之後亦只係增加香港教育字形,未能滿足傳承字形用戶嘅需要。

Windows系統將系統字型改作國字標準字體後,亦同樣遭詬病。新細明體更新後棄用傳承字形,設計上亦有好多視覺缺陷、平衡問題等毛病,一直備受漢字設計同排印界批評[10],甚至被要求改番做 Windows XP 預載嘅、較美觀嘅版本[11]。但係微軟至今仲未有正式回應或行動。

而Mac系統嘅黑體-繁被國字標準字體擁護者發動網絡投訴[2]後,廠商聽從投訴者意見,由接近傳承字形改作接近國字標準字體嘅寫法,使用者亦都冇選擇權,呢件事被傳承字形使用者批評爲「惡意投訴」、「網路批鬥」[12]。呢啲批評,包括咗來自中華民國、香港同其他使用正體中文地區嘅使用者。

參考

[編輯]- ↑ 〈國字標準字體硏訂原則〉。原著喺2016年4月8號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 2.0 2.1 〈TCFail - Snow Leopard 繁體中文系統字體修改工具〉。原著喺2013年1月28號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 國字標準字體採用三筆嘅寫法,原因係因爲《康熙字典》等字書多數以三筆計算「𠫓」字,而《康熙字典》以三筆計算嘅原因則係因爲「𠫓」字喺篆體係「子」字嘅顛倒,「子」字係三筆嘅。然而,對「充」、「毓」、「育」等字,《康熙字典》都將當中嘅「𠫓」部件計算做四筆。

- ↑ 4.0 4.1 參見符號工作站:《係邊個寫錯字?》系列、刻石錄:《宋體躝開,還我細明》 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2015年2月21號,.

- ↑ 〈Inside:《華航「帝雉號」字體風波,文鼎:票選將影響品牌識別》〉。原著喺2016年10月28號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 〈數位時代:《金萱嘅聲音我哋聽到喇!其他本土字型業者呢?文鼎:我哋從未缺席!》〉。原著喺2016年8月24號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 7.0 7.1 〈陳忠建:《國小硬筆字教學實務》網站〉。原著喺2017年6月20號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 〈聯合報:《育、冒點樣寫?字嘅寫法改咗 家長陪讀反而教錯》〉。原著喺2020年3月16號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ BIOS monthly:《走過字體寒冬嘅春暖花開——專訪金萱字型開發justfont團隊》

- ↑ 許潮文:《新細明體:一早應該被時代革除、卻又意外留下嘅審美遺毒》(立場新聞) 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2019年8月23號,.、許潮文:《點解唔推薦新細明體》(立場新聞) 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2019年10月2號,.

- ↑ 〈鄭惟:《將 Windows 7 / 8 / Vista 醜陋嘅新細明體改番做 Windows XP 預載較美觀嘅版本》(聚言時報)〉。原著喺2018年12月28號歸檔。喺2019年1月23號搵到。

- ↑ 刻石錄:《劣字驅逐正字》 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2017年4月18號,.、刻石錄:《唔知丹青,枉談漢字》 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2017年4月24號,.

睇埋

[編輯]將字形改做國字標準字體,而引起爭議嘅字型: