মধ্যযুগীয় ইউরোপে দাসপ্রথা

মধ্যযুগীয় ইউরোপে দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ভূমধ্যসাগর জুড়ে একটি আন্তসংযুক্ত বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের অংশ ছিল, যেখানে দাস বাণিজ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগীয় সময়ে (৫০০-১৫০০), যুদ্ধকালীন বন্দীদের সাধারণত দাসত্বে বাধ্য করা হত। যখন ইউরোপীয় রাজতন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হতে শুরু করল, তখন দাসপ্রথার পরিবর্তে আরেকটি ভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা গড়ে উঠল—দাসত্বের পরিবর্তে ভূমিদাসত্ব (সার্ফডম) ক্রমশ ইউরোপের প্রধান অর্থনৈতিক ও কৃষিভিত্তিক শ্রমব্যবস্থা হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় ইউরোপ জুড়ে, দাসদের তি দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের সামাজিক ভূমিকা অঞ্চলভেদে ভিন্ন ছিল। কেউ কেউ শুধুমাত্র কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত, আবার কেউ কেউ বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

প্রাথমিক মধ্যযুগ

[সম্পাদনা]

প্রারম্ভিক মধ্যযুগে (৫০০–১০০০) দাসপ্রথা মূলত প্রাচীনকালের শেষের দিকের রোমান প্রথার ধারাবাহিকতা হিসেবে টিকে ছিল। এটি আরও বিস্তৃত হয় যখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে ববর্বর জাতিগুলোর আক্রমণের ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দি দাসত্বের শিকার হয়।[১] রোমান আইনি ব্যবস্থায় দাসপ্রথার প্রচলন অব্যাহত থাকায় ইউরোপ জুড়ে নতুন আইন ও নীতিগুলোও প্রচলিত হতে থাকে।[২] উদাহরণস্বরূপ, ওয়েলসের রাজা হাওয়েল দ্য গুডের প্রণীত আইনে দাসসম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩] (p 44) জার্মানিক রাজ্যগুলোর বিভিন্ন আইনে অপরাধীদের দাসত্বে পরিণত করার বিধান ছিল। যেমন, ভিসিগথ আইনবিধি অনুসারে, যেসব অপরাধী তাদের অপরাধের জন্য আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারত না, তাদের দাস বানানোর নিয়ম ছিল।[৫] এছাড়াও, কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দাসত্ব সরাসরি শাস্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হতো।[৬] এই ধরনের অপরাধীদের সাধারণত তাদের ভুক্তভোগীদের দাস বানিয়ে দেওয়া হতো, এবং প্রায়শই তাদের সম্পত্তিও দখল করে নেওয়া হতো।

যখন এই জাতিগুলো ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল, তখন চার্চ আরও সক্রিয়ভাবে একই ধর্মাবলম্বীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়।[৭] সেন্ট প্যাট্রিক নিজেও একসময় বন্দি হয়ে দাসত্বের শিকার হয়েছিলেন। পরে তিনি তিনি করোটিকাসের সৈন্যদের কাছে লেখা তার চিঠিতে নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের দাস বানানোর ঘটনার প্রতিবাদ জানান।[৩] (p 43) সমাজে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং চার্চের ক্রমবর্ধমান শক্তির ফলে ধীরে ধীরে রোমান সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ানের দাসপ্রথা রূপান্তরিত হয়ে ভূমিদাসত্বের (সার্ফডম) দিকে যেতে থাকে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বাথিল্ডের উত্থান (৬২৬–৬৮০), যিনি ফ্রাঙ্কদের রানি ছিলেন। একসময় তিনিও দাস হিসেবে বন্দি হয়েছিলেন, কিন্তু পরে ক্লোভিস দ্বিতীয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রাজ্যশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি মেরোভিঙ্গীয় সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের দাস বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন।[৮] ১০৮৬ সালে সংকলিত ডুমসডে বুক-এ দেখা যায় যে ইংল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ তখনও দাসত্বের আওতায় ছিল।[৯] যদিও ১০৬৬ সালের নরম্যান বিজয়ের পর ইংরেজ খ্রিস্টানদের দাসত্ব বআনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, তবুও এটি বাস্তবে পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। তবে, সেই সময়ে দাসের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কারণ, পুরনো রোমান শব্দসার্ভাস ( servus ) যা দাস বোঝাতে ব্যবহৃত হতো, তা পরবর্তীকালে ভূমিদাসদের (সার্ফ) "serf" ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছিল, ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত দাস ও ভূমিদাসের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।[১০]

দাস ব্যবসা

[সম্পাদনা]

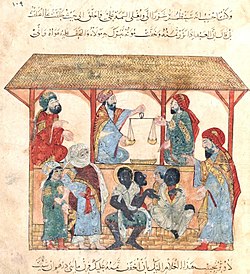

সপ্তম শতকে ইসলামী বিশ্বে দাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর মধ্যযুগে (৫০০-১৫০০) ইউরোপে দাস বাণিজ্য মূলত ইসলামি বাজারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।[১১][১২][১৩] সেই সময়ের বেশিরভাগ সময়ে খ্রিস্টান দাসদের অখ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ৮৪০ সালে ভেনিস ও ক্যারোলিং সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্যাক্টুম লোথারি চুক্তিতে ভেনিস প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ক্যারোলিং সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্রিস্টান দাস কিনবে না এবং মুসলমানদের কাছে খ্রিস্টান দাস বিক্রি করবে না।[১১][১৪][১৫] চার্চ খ্রিস্টান দাসদের অখ্রিস্টান অঞ্চলে রপ্তানি নিষিদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, ৯২২ সালে কোবলেনৎস ১১০২ সালে লন্ডন কাউন্সিল এবং ১১৭১ সালে আর্মা কাউন্সিলে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[১৬]

ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ খ্রিস্টান দাস ব্যবসায়ী অখ্রিস্টান অঞ্চল থেকে দাস এনে মুসলিম স্পেন, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রির ওপর গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে, অখ্রিস্টান ব্যবসায়ীরা চার্চের নিয়মের অধীন না থাকলেও, তারাও মূলত মুসলিম বাজারের জন্য দাস সরবরাহ করত।[১১][১২][১৩] আরবি রুপার দিরহাম, যা সম্ভবত দাস বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত হতো, পূর্ব ইউরোপ এবং দক্ষিণ সুইডেনে বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। এটি ইঙ্গিত করে যে স্লাভ অঞ্চল থেকে মুসলিম অঞ্চলে একটি সক্রিয় দাস বাণিজ্য পথ বিদ্যমান ছিল।[১৭]

ইতালীয় বণিক

[সম্পাদনা]পোপ জাকারির (৭৪১–৭৫২) শাসনামলের সময়, ভেনিস ইতালিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় দাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা সেখানে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে উত্তর আফ্রিকার মুরদের কাছে বিক্রি করত। তবে জাকারি নিজে রোম থেকে এই দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৮][১৯][২০] যখন খ্রিস্টানদের মুসলমানদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয় (প্যাক্টাম লোথারি [১৪]), তখন ভেনিসের দাস ব্যবসায়ীরা স্লাভ ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় অখ্রিস্টানদের দাস হিসেবে বিক্রির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এই বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পথ ছিল বলকান অঞ্চলের দাস ব্যবসা। পূর্ব ইউরোপ থেকে দাসদের বহনকারী কাফেলা প্রাগের দাস বাজার পেরিয়ে অস্ট্রিয়ার আল্পাইন পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ভেনিসে পৌঁছাত।৯০৩-৯০৬ সালের মধ্যে দানিউব নদীর নদীর কাছে রাফেলস্টেটেনে সংগ্রহ করা করের নথিতে এই ব্যবসার বিবরণ পাওয়া যায়। কিছু ব্যবসায়ী নিজেরাও স্লাভ ছিলেন—তারা বোহেমিয়া বং কিয়েভান রুস' থেকে এসেছিলেন। তারা কিয়েভ থেকে প্রজেমিসল, ক্রাকো, প্রাগ এবং বোহেমিয়া হয়ে এই পথ পাড়ি দিতেন। একই নথি অনুসারে, নারী দাসদের মূল্য ছিল একটি ট্রেমিসা (প্রায় ১.৫ গ্রাম স্বর্ণ, যা বাইজেন্টাইন ( <i id="mw2A">নোমিসমা</i> )বা ইসলামি স্বর্ণ দিনার-এর এক-তৃতীয়াংশের সমান)। পুরুষ দাসদের সংখ্যা বেশি থাকায় তাদের দাম ছিল তুলনামূলক কম, এবং তাদের জন্য সাইগা নামক বিনিময় পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো।[২১][২২] বিশেষত খোজা (নপুংসক) দাসদের চাহিদা অনেক বেশি ছিল। এ কারণে ভেনিসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাস বাজারে "খোজা তৈরির কেন্দ্র" গড়ে ওঠে, যেখানে দাসদের নির্দিষ্টভাবে খোজা করা হতো।[১৭] [২৩]

ভেনিস একমাত্র দাস ব্যবসার কেন্দ্র ছিল না। ইতালির দক্ষিণ অংশেও বিভিন্ন অঞ্চলের দাস বাণিজ্য চলত। সেখানে গ্রীস, বুলগেরিয়া, আর্মেনিয়া এবং স্লাভ অঞ্চল থেকে আনা দাসদের পাওয়া যেত। ৯ম ও ১০ম শতকে আমালফি উত্তর আফ্রিকায় দাস রপ্তানির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১১] ১২শ শতক থেকে ভেনিসের পাশাপাশি জেনোয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দাস ব্যবসার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৩শ শতকে ভেনিস এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের দাস ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারা বাল্টিক এবং স্লাভ দাসদের পাশাপাশি আর্মেনীয়, সার্কাসিয়ান, জর্জিয়ান, তুর্কি এবং কৃষ্ণ সাগর ও ককেশাস অঞ্চলের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রি করত।[২৪] প্রাথমিকভাবে জেনোয়া ক্রিমিয়া থেকে মামলুক মিশরে দাস ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তবে ১৩শ শতকের পর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ভেনিসের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বাজারের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে ভেনিসের হাতে চলে যায়।[২৫] ১৪১৪ থেকে ১৪২৩ সালের মধ্যে কেবল ভেনিসেই কমপক্ষে ১০,০০০ দাস বিক্রি হয়েছিল।[২৬]

আইবেরিয়া

[সম্পাদনা]

৭১১ থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসিত আইবেরীয় উপদ্বীপের মুসলিম-শাসিত অঞ্চল আল-আন্দালুস স আমদানির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এখানকার অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি, মুসলিম ও ইহুদি ব্যবসায়ীরা এখান থেকে দাসদের ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে পাঠাত।[২৭] বিশেষত, উমাইয়া শাসিত স্পেনে, সামরিক বাহিনীর জন্য যুদ্ধক্ষম পুরুষ দাসদের ব্যাপক চাহিদা ছিল। এখানকার শাসকরা নতুন মামলুকদের সংগ্রহের জন্য দাস আমদানি করত, যারা পরবর্তীতে তাদের বাহিনীতে যোগ দিত।

উমাইয়া শাসক আল-হাকাম ছিলেন এই বংশের প্রথম শাসক, যিনি নিজেকে রাজকীয় জাঁকজমক ও আভিজাত্যের পরিবেষ্টিত করেছিলেন। তিনি তার মামলুক (দাসযোদ্ধা) বাহিনীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। তার শাসনকালে, এই বাহিনী ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং ১,০০০ পদাতিক সৈন্যে পরিণত করেন। ... তিনি তার রাজপ্রাসাদে দাস, খোজা ও পরিচারকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ান। তার প্রাসাদের ফটকের কাছে সবসময় একটি অশ্বারোহী প্রহরী বাহিনী মোতায়েন থাকত এবং তার চারপাশে মামলুকদের দ্বারা সুরক্ষিত একটি বিশেষ প্রহরী দল থাকত। এই মামলুক বাহিনীকে "আল-হারাস" (প্রহরী) নামে ডাকা হতো, কারণ তারা সকলেই ছিল খ্রিস্টান অথবা বিদেশি বংশোদ্ভূত। তাদের থাকার জন্য দুটি বিশাল ব্যারাক তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে তাদের ঘোড়ার জন্য বিশেষ আস্তাবল (অশ্বশালা) ছিল।[২৮]

তৃতীয় আবদুর রহমানের (৯১২-৯৬১) রাজত্বকালে, প্রথমে ৩,৭৫০, পরে ৬,০৮৭, এবং শেষে ১৩,৭৫০ সাকালিবা বা স্লাভ দাস কর্ডোবা শহরে ছিল, যা তখন উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী ছিল। ইবনে হাওকাল, ইব্রাহিম আল-কারাওয়ি এবং ক্রেমোনার বিশপ লিউটপ্রান্ড উল্লেখ করেছেন যে ভার্দুনের ইহুদি ব্যবসায়ীরা দাসদের খোজা করানোর কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল। এভাবে খোজা সাকালিবা তৈরি করা হতো, যা মুসলিম স্পেনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[১১][২৩][২৯]

রজার কলিন্সের মতে, আইবেরিয়ায় দাস ব্যবসায় ভাইকিংদের ভূমিকা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নয়, তবে তাদের লুণ্ঠনের ঘটনা স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত রয়েছে। আল-আন্ডালুসে ভাইকিংদের আক্রমণের ঘটনা ৮৪৪, ৮৫৯, ৯৬৬ এবং ৯৭১ সালে ঘটেছিল, যা মূলত নবম শতকের মাঝামাঝি এবং দশম শতকের শেষের দিকে তাদের সক্রিয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৮]

ভাইকিংস

[সম্পাদনা]

ভাইকিং যুগে (৭০০-১১০০) নর্ডিক দেশগুলোতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ভাইকিংরা তাদের দাসদের থ্রাল ( পুরাতন নর্স : Þræll ) বলে ডাকত। [৩০] এছাড়া লিঙ্গভেদে থ্রালদের বর্ণনা করতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হতো, যেমন অ্যাম্বাট/অ্যাম্বট এবং দেজা। অ্যাম্বট এবং দেজা শব্দ দুটি নারী দাসদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত। [৩১] ব্রিটি,নামটিও থ্রালদের অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতো এবং এটি খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "রান্না করা" বা "রুটি ভাঙা", যা ইঙ্গিত দেয় যে এই নামধারী ব্যক্তি কোনোভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করত। একটি রুনিক শিলালিপিতে ব্রিটি মর্যাদার একজন ব্যক্তি টোলির নাম উল্লেখ রয়েছে, যিনি বিবাহ করতে পেরেছিলেন এবং রাজাের সম্পত্তির ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন।[৩২] [৩৩] আরেকটি নাম হল মুসলেগোম্যান, যা পলাতক দাসের জন্য ব্যবহৃত হত। [৩৩] এসব বিভিন্ন নাম থেকে বোঝা যায় যে থ্রালদের অবস্থান এবং কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হতো।[৩৪]

ভাইকিংদের কার্যকলাপের একটি মূল দিক ছিল বন্দি করা ও দাস বিক্রি করা।[৩৫] থ্রালদের বেশিরভাগই পশ্চিম ইউরোপ থেকে আনা হতো, যাদের মধ্যে অনেকেই ফ্রাঙ্ক, অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং সেল্ট জাতিগোষ্ঠীর ছিল। আইসল্যান্ড উপনিবেশ স্থাপনের (৮৭৪-৯৩০) সময় বহু আইরিশ দাস সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৩৬] মঠগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে ভাইকিংরা তরুণ ও শিক্ষিত দাস সংগ্রহ করত, যাদের ভেনিসে বা কৃষ্ণসাগরের দাসবাজারের মাধ্যমে বাইজান্টিয়ামে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা যেত। স্ক্যান্ডিনেভীয় ব্যবসায়ী কেন্দ্রগুলো ৮ম শতকের শেষের আগেই পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল—ডেনমার্কের হেডেবি ও সুইডেনের বিয়ারকা থেকে শুরু করে উত্তর রাশিয়ার স্তারায়া লাদোগা পর্যন্ত।[২৩] যুদ্ধের ফলে দাস সংগ্রহ করা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। অ্যানালস অব ফুলডা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে একদল ভাইকিংদের হাতে পরাজিত ফ্রাঙ্কদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৩৭] ভাইকিংদের নিজেদের মধ্যেও রাজনৈতিক সংঘাত হতো, যা অনেক সময় বন্দি সংগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়াত।[৩৮][৩৯]

এই দাস ব্যবসা ৯ম শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন স্ক্যান্ডিনেভীয়রা আরও ব্যবসায়িক কেন্দ্র স্থাপন করেছিল—নরওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে কৌপাং, স্তারায়া লাদোগার চেয়ে আরও দক্ষিণে নোভগোরদ এবং তারও দক্ষিণে বাইজেন্টিয়ামের কাছাকাছি কিয়েভ। ডাবলিনসহ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য ভাইকিং বসতিগুলো বন্দিদের উত্তরের দিকে বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। থ্রালদের দাসবাজারে কেনাবেচা করা হতো। লাক্সডোয়েলা সাগা গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে যে ১০ম শতকে ব্রান্নো দ্বীপপুঞ্জে প্রতি তিন বছর অন্তর রাজাদের একত্রিত হওয়ার কথা ছিল, যেখানে দাসদের নিয়ে দর-কষাকষি ও কেনাবেচা চলত।[৪০] যদিও দাস কেনাবেচার সুযোগ ছিল, তবে অন্য জাতিগোষ্ঠীর বন্দিদের বিক্রি করাই বেশি প্রচলিত ছিল।[৪১]

১০ম শতকের পারস্যের পর্যটক ইবন রুস্তাহ বর্ণনা করেছেন, ভাইকিংরা—যাদের ভ্যারাঙ্গিয়ান বা রুস বলা হতো— ভোলগা নদী রাবর অভিযান চালিয়ে স্লাভদের ওপর আক্রমণ করত এবং তাদের দাস বানিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করত।[৪২] বন্দিদের সাধারণত দক্ষিণে বিক্রি করা হতো—কৃষ্ণসাগরের দাসবাজারের মাধ্যমে বাইজেন্টিয়ামে, অথবা মুসলিম ক্রেতাদের কাছে। এই দাসপথগুলোর মধ্যে ছিল ভলগা বাণিজ্য পথ, যা খাজারদের দাসব্যবসার মাধ্যমে এবং পরে ভলগা-বুলগার দাসব্যবসার মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার বুখারা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখান থেকে বন্দিদের আব্বাসীয় খিলাফতে দাসত্বের জন্য পাঠানো হতো।

ভাইকিং আক্রমণের সময় পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষ করে আয়ারল্যান্ড থেকে বন্দি করা মানুষদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো। ডাবলিনের দাস বাজার ছিল এই ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র। সেখান থেকে বন্দিদের মুরিশ শাসিত স্পেনে পাঠানো হতো।[৪৩] অনেককে আবার হেদেবি বা ব্র্যানোতে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখান থেকে ভলগা বাণিজ্য পথ ধরে বর্তমান রাশিয়ায় পাঠানো হতো। এই অঞ্চলে দাস ও পশম মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হতো, আর বিনিময়ে তারা আরবি রৌপ্যমুদ্রা দিরহাম এবং রেশম দিত। এই ধরনের রৌপ্যমুদ্রা ও রেশম বিয়ারকা, ওলিন ও ডাবলিনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া গেছে।[৪৪] প্রথমদিকে, ইউরোপ থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের দিকে দাস ব্যবসার এই পথ কাজার খাগানাতের মধ্য দিয়ে চলত।[৪৫] তবে দশম শতকের শুরুর দিকে এই পথ পরিবর্তিত হয়ে ভলগা-বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।[৪৬]

বাগদাদের আহমদ ইবনে ফাদলান এই বাণিজ্য পথের অন্য প্রান্তের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভলগা অঞ্চলের ভাইকিংরা সেখান থেকে বন্দি করা স্লাভদের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত।[৪৭] ফিনল্যান্ডও ভাইকিংদের জন্য দাস সংগ্রহের একটি উৎস ছিল।[৪৮] ফিনল্যান্ড বা বাল্টিক অঞ্চল থেকে বন্দি করা মানুষদের মধ্য এশিয়ার দূরবর্তী বাজার পর্যন্ত বেচাকেনা করা হতো।[৪৯] [৫০] অর্থাৎ বুবুখারা দাস বাজারের মাধ্যমে তাদের আব্বাসীয় খিলাফতের দাসপ্রথার সঙ্গে যুক্ত করা হতো। ভাইকিংদের বিশাল বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মধ্যে এই বন্দিরা বিভিন্ন স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের শিকার হতো। "লাইফ অফ সেন্ট ফিনডান" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একজন আইরিশ ব্যক্তি ভাইকিংদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তিনবার বিক্রি হয়েছিলেন।[৫১]

মঙ্গোল

[সম্পাদনা]

১৩শ শতকের মঙ্গোল আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে দাস ব্যবসায় একটি নতুন শক্তি যুক্ত হয়। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের দাসব্যবস্থা একটি আন্তর্জাতিক দাস বাজার গড়ে তোলে। মঙ্গোলরা দক্ষ কারিগর, নারী ও শিশুদের বন্দি করত এবং তাদের কারাকোরাম বা সারাই শহরে নিয়ে যেত। সেখান থেকে এই বন্দিদের ইউরেশিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করা হতো। এদের মধ্যে অনেককে নোভগোরদের দাস বাজারে পাঠানো হতো, যেখানে তারা বেচাকেনার শিকার হতো।[৫২] [৫৩] [৫৪]

ক্রিমিয়ায় বসবাসকারী জেনোয়া এবং ভেনিসীয় বণিকরা গোল্ডেন হোর্ডের সাথে দাস ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। [১১] [২৫] ৪৪১ সালে হাজি প্রথম গিরাই গোল্ডেন হোর্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রিমিয়ার খানাতের সময়, ক্রিমিয়ার যোদ্ধারা নিয়মিতভাবে দানিউবের রাজ্য, পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া ও মস্কোভিতে প্রতিটি বন্দির জন্য ক্রিমিয়ান খান নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পেত, যা "সাভঘা" নামে পরিচিত ছিল। এই করের হার ছিল ১০% বা ২০%। ক্রিমিয়ার বাহিনীর অভিযান প্রধানত দুই ধরনের ছিল। একদিকে ছিল "সেফের"—যা আনুষ্ঠানিক সামরিক অভিযান এবং খানের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। অন্যদিকে ছিল "চাপুল"—যা ছিল অভিজাতদের পরিচালিত লুঠতরাজ। অনেক সময় এই লুঠতরাজ অবৈধ বলে বিবেচিত হতো, কারণ সেগুলো প্রতিবেশী শাসকদের সাথে খানের করা চুক্তির বিরোধী ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে, বিশেষত ১৮শ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত, ক্রিমিয়ার খানাত ওসমানীয় সাম্রাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বিশাল দাস ব্যবসা পরিচালনা করত, যা "ক্রিমিয়ার দাস ব্যবসা" নামে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অবস্থিত ক্রিমিয়ার কাফ্ফা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও দাস বাজার।[৫৫] ক্রিমিয়ার তাতার আক্রমণকারীরা ১০ লক্ষেরও বেশি পূর্ব ইউরোপীয়কে দাস বানিয়েছিল।[৫৬]

ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড

[সম্পাদনা]মধ্যযুগীয় আয়ারল্যান্ডে, দাসপ্রথা ছিল এক সাধারণ ব্যবসা। দাসদের গবাদি পশুর মতোই ক্রয়-বিক্রয় করা হতো এবং তারা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্তবর্তী লেনদেনের মাধ্যমে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত।[৫৭] [৫৮] ১১০২ সালে ক্যান্টারবারির আনসেলমের আহ্বানে লন্ডনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইংল্যান্ডে দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ দাসদের আয়ারল্যান্ডে বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।[৫৯]

মুসলিম দাসদের ধরে রাখা খ্রিস্টানরা

[সম্পাদনা]যদিও দাস ব্যবসার প্রধান ধারা মুসলিম বিশ্বের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, তবু কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরাও মুসলিম দাস অধিগ্রহণ করেছিল। ১৩শ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফ্রান্সে "মুসলিম বন্দীদের দাসত্ব এখনও মোটামুটি সাধারণ ছিল"। [৬০] উদাহরণ হিসেবে, ১২৪৮ সালে মার্সেই শহরে সারাসেন নারী দাসদের বিক্রির নথিপত্র পাওয়া যায়।[৬১] এই সময়ের ঘটনাগুলি স্পেনের সেভিল সাথে সম্পর্কিত। যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের এই অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন বহু মুসলিম নারীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে দাসত্বে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনার প্রতিফলন কিছু আরবি কবিতায়ও দেখা যায়, বিশেষ করে কবি আল-রুন্দির লেখা থেকে জানা যায়, যিনি এই সময়ের সমসাময়িক ছিলেন।

১৩শ শতাব্দীর ইতালিতে দাসপ্রথা আইনি ছিল এবং বহু খ্রিস্টান সারা দেশে মুসলিম দাস রাখত। এই সারাসেন দাসদের অনেককে জলদস্যুরা বন্দি করে মুসলিম স্পেন বা উত্তর আফ্রিকা থেকে ইতালিতে নিয়ে আসত। ১৩শ শতাব্দীর সময় ইতালির বাণিজ্যিক শহর জেনোয়ার দাস বাজারে অধিকাংশ দাস মুসলিম ছিল। এই মুসলিম দাসদের মালিকানা ছিল রাজপরিবার, সামরিক সংগঠন, স্বতন্ত্র গোষ্ঠী এবং এমনকি খ্রিস্টান গির্জারও।[৬২]

যুদ্ধবন্দি মুসলিমদেরও খ্রিস্টানরা দাস হিসেবে বিক্রি করত।মাল্টার নাইটস অফ মাল্টা নামের সামরিক সংগঠন জলদস্যু ও মুসলিম জাহাজগুলোর ওপর আক্রমণ চালাত। তাদের প্রধান ঘাঁটি মাল্টা দাস বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যেখানে বন্দি উত্তর আফ্রিকান ও তুর্কিদের বিক্রি করা হত। হসপিটালার মাল্টা দীর্ঘ সময় ধরে দাস বাজার হিসেবে টিকে ছিল, যা ১৭৯৮ সালে নাইটদের শাসন শেষ হওয়ার পর দাসপ্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে বন্ধ হয়। এই নাইটদের জাহাজ চালানোর জন্য অন্তত এক হাজার দাসের প্রয়োজন হত।[৬৩][৬৪]

যদিও কিছু সময় মুসলিমদের দাস হিসেবে বন্দি করা হত, তবে খ্রিস্টান বাহিনীর পক্ষে তাদের শত্রুদের হত্যা করাই বেশি স্বাভাবিক ছিল, দাসত্বে পরিণত করা তুলনামূলকভাবে কম হত।[৬৫]

ইহুদি দাস ব্যবসা

[সম্পাদনা]

প্রাচীন মধ্যযুগীয় দাস বাণিজ্যে ইহুদি বণিকদের ভূমিকা নিয়ে বহু ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃতি ঘটেছে। মধ্যযুগীয় নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ইউরোপের মধ্যযুগে কিছু ইহুদি ব্যক্তি দাসের মালিক ছিল। তবে টচ (২০১৩) উল্লেখ করেছেন যে, পুরনো উৎসগুলোর (যেমন চার্লস ভারলিন্ডেনের লেখা) সেই দাবিটি—যেখানে বলা হয়েছে যে, ইউরোপীয় দাস বাণিজ্যের মূল ব্যবসায়ী ছিলেন ইহুদিরা—আসলে সেই সময়কার মূল নথির ভুল পাঠ ও ভুল ব্যাখ্যার ফল। সমকালীন ইহুদি সূত্রগুলোতে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, যা থেকে বোঝা যায় যে, তারা বৃহৎ পরিসরে দাস ব্যবসা করত বা দাসদের মালিকানায় রাখত, যা প্রাচীন মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় দাসপ্রথার সাধারণ প্রবণতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তদ্ব্যতীত, খ্রিস্টান দাস ব্যবসায় ইহুদি বণিকদের সম্পৃক্ততার ধারণাটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত প্রচারণা ছিল, যা ইহুদি-বিরোধী মনোভাব ছড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হতো।[৬৭]

মধ্যযুগের শেষের দিকে দাস ব্যবসা

[সম্পাদনা]যত বেশি ইউরোপ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল এবং খ্রিস্টান ও মুসলিম জাতির মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পেল, দাস বাণিজ্য ক্রমে আরও দূরবর্তী উৎসের দিকে সরে গেল। উদাহরণস্বরূপ, মিসরে দাস পাঠানো পোপ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৩১৭, ১৩২৩, ১৩২৯, ১৩৩৮ এবং শেষবার ১৪২৫ সালে। কারণ, মিসরে পাঠানো দাসদের অনেক সময় সৈন্য বানানো হতো এবং পরে তারা তাদের প্রাক্তন খ্রিস্টান প্রভুদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করত।

বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা থেকে স্পষ্ট যে, এই বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, তবে এটি কম গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।[১১] ষোড়শ শতাব্দীতে, এসে ইউরোপে অন্যান্য জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর দাসদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে আফ্রিকান দাসরা প্রতিস্থাপন করে।[৬৮]

আইনে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]ধর্মনিরপেক্ষ আইন

[সম্পাদনা]রোমান আইনে দাসপ্রথার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল, যা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম কর্তৃক কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়ে কর্পাস আইউরিস সিভিলিস নামে পরিচিত হয়।[৬৯] এই আইনের সংকলন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিম ইউরোপে হারিয়ে গিয়েছিল, তবে ১১শ ও ১২শ শতকে এটি পুনরায় আবিষ্কৃত হয় এবং এর ভিত্তিতে ইতালি ও ফ্রান্সে আইন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৭০][৭১] এই সংকলন অনুযায়ী, মানবতার প্রাকৃতিক অবস্থা হলো স্বাধীনতা। তবে "জাতীয় আইন" কখনো কখনো প্রাকৃতিক আইনকে অগ্রাহ্য করে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে দাসত্বে পরিণত করতে পারে। রোমান ও বাইজেন্টাইন আইনে দাসত্বের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ছিল—[৭২]

- যার মা একজন দাসী

- যুদ্ধে বন্দী হওয়া যে কেউ

- যে কেউ ঋণ পরিশোধের জন্য নিজেকে বিক্রি করেছে

তবে দাসদের জন্য মুক্তি পাওয়ার সুযোগও ছিল। রোমান আইনের মতো কর্পাস ইউরিস সিভিলিস-এ দাসদের মুক্তি বা নাগরিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য বিস্তৃত ও জটিল বিধান ছিল।[৭৩]

ইংল্যান্ডে ১১০২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়।[৭৪] পোল্যান্ডে, ১৫শ শতকে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়, যা পরে দ্বিতীয় দাসত্বব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। লিথুয়ানিয়ায়, ১৫৮৮ সালে দাসপ্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়।[৭৫]

ক্যানন আইন

[সম্পাদনা]ক্যানন আইনে মুসলমানদের দাস বানানোর একটি স্পষ্ট আইনি ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি প্রথমে ডিক্রেটাম গ্রাটিয়ানি-তে পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে ১৪শ শতকের আইনজ্ঞ ওল্ড্রাডাস দে পন্তে এটিকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বাইবেলে বলা হয়েছে, হাগার, যিনি ছিলেন ইব্রাহিমের দাসী, তাকে ইব্রাহিমের স্ত্রী সারা মারধর করেন এবং বাড়ি থেকে বের করে দেন।[৭৬] ডিক্রেটাম ঠিক যেমন কর্পাস আইন, দাসত্বের সংজ্ঞা দিয়েছিল এইভাবে—যার মা দাসী, সে-ও দাস হবে।[৭৬] তবে, ক্যানন আইন সাধারণত শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে দাসত্ব নিয়ে আলোচনা করত। উদাহরণস্বরূপ, দাসদের যাজক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[৭৭]

ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলিতে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]ইসলামী নিকট প্রাচ্যে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় নিকট প্রাচ্যের মধ্যে বর্তমান তুরস্ক, লেভান্ট এবং মিশর অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার বাউপকূলীয় এলাকারও শক্তিশালী সংযোগ ছিল। প্রাচীনকালের শেষের দিকে এই সমস্ত অঞ্চল বাইজেন্টাইন অথবা পারস্যদের দ্বারা শাসিত হত। আগে থেকেই বিদ্যমান বাইজেন্টাইন (অর্থাৎ রোমান) এবং পারসিয়ান দাসপ্রথার কাঠামো সম্ভবত ইসলামী আইন এবং বিচারব্যবস্থায় দাসপ্রথার বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল।[৭৮] কিছু গবেষক মনে করেন, দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামী আইনি চিন্তাধারার বিকাশে রাব্বি ঐতিহ্যের প্রভাব থাকতে পারে।[৭৯]

যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, প্রাথমিক মধ্যযুগে ইসলামী দাসপ্রথার মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। ইসলামী শাসনে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের অবস্থা প্রাচীন রোম ও গ্রিসের দাসপ্রথার সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। মুক্তিপ্রাপ্ত হলেও তারা তাদের প্রাক্তন প্রভুদের বিভিন্ন পরিষেবা দিতে বাধ্য থাকত। তবে, মধ্যযুগের প্রথমদিকে নিকট প্রাচ্যে দাসত্বের যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল, তা পূর্ব-ইসলামী আরব সমাজের বিদ্যমান দাসপ্রথার ওপরও ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।[৮০]

ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ

[সম্পাদনা]

পুরাতন ও নতুন নিয়মগ্রন্থের মতো, এবং গ্রিক ও রোমান আইনসংহিতার মতো, কুরআনও দাসপ্রথাকে একটি বিদ্যমান সামাজিক প্রথা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে, এতে দাসদের প্রতি সদয় আচরণ করার এবং ধীরে ধীরে তাদের মুক্তি দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে।[৮১] প্রাথমিক মধ্যযুগে, ইসলামী সমাজে অনেক দাসকে দীর্ঘ সময় দাসত্বে থাকতে হতো না। অনেক ক্ষেত্রে, তারা গড়ে সাত বছর দাস হিসেবে কাটাত।[৮২] ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীদের মতোই, ইসলামী মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ীরাও এসাধারণত এমন দাস খুঁজত, যারা তাদের ধর্মের অনুসারী ছিল না। এই কারণে, তারা প্রধানত এশিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চল, ইউরোপ এবং বিশেষ করে সাহারা-অবস্থিত আফ্রিকা থেকে "মূর্তিপূজক" দাস সংগ্রহ করত।[৮৩] দাসদের মুক্তি দেওয়ার প্রচলন হয়তো তাদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে শরিয়া অধীনে, শুধু ইসলাম গ্রহণ করলেই কেউ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।[৮৪]

দাসদের কঠোর শ্রমের পাশাপাশি গৃহস্থালির কাজেও নিয়োগ করা হতো। কুরআনে উপপত্নীর অনুমতি দেওয়ার কারণে,[৮৫] ইসলামী দাস ব্যবসায়ীরা বিশাল সংখ্যক নারী দাস আমদানি করত, যা বাইজেন্টাইন বা আধুনিক যুগের দাস ব্যবসায়ীদের তুলনায় ব্যতিক্রমী ছিল।[৮৬] প্রাথমিক ইসলামী শাসকরা দাস সৈন্যদের পৃথক বাহিনী গঠন করেনি, যদিও পরবর্তী সময়ে এ ধরনের প্রথা দেখা গেছে। তবে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা প্রাথমিক ইসলামী বিজয়ের দ্রুত সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারে।[৮৭] ন নবম শতকের মধ্যে, ইসলামী সেনাবাহিনীতে দাসদের ব্যবহার অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, তুর্কি দাসদের অশ্বারোহী বাহিনীতে এবং আফ্রিকান দাসদের পদাতিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হতো।[৮৮][৮৯]

৮৬৮ সালে, মিশরে আহমাদ ইবনে তুলুন হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ দাস সংগ্রহ করেছিলেন, যাতে তিনি ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন।[৯০] পরে, ৯৩৫ সালে আব্বাসীয়রা ইবনে তুলুনের স্বায়ত্তশাসিত সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর, ইখশিদি রাজবংশ কৃষ্ণাঙ্গ দাস সৈন্যদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। [৯১] ফাতেমীয় রাজবংশ কৃষ্ণাঙ্গ দাস সৈন্যদের সবচেয়ে বেশি নিয়োগ করেছিল। এর আগের দুটি রাজবংশের তুলনায় ফাতিমীয়রা পেশাদার কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ফাতিমীয়রাই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ দাস সৈন্যদের অশ্বারোহী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[৯১] তবে, এটি করতে গিয়ে তারা মধ্য এশীয় তুর্কি মামলুকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। মামলুকরা মনে করত, আফ্রিকান সৈন্যদের অন্তর্ভুক্তি তাদের নেতৃত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সামরিক ইউনিট হিসেবে কাজ করছিল।[৯১]

মধ্যযুগের শেষার্ধে, ভূমধ্যসাগর, পারস্য উপসাগর এবং আরব উপদ্বীপের দিকে ইসলামী শাসনের প্রসার ঘটতে থাকে। এর ফলে সাহারা ও ভারত মহাসাগর জুড়ে একটি বিশাল দাসবাণিজ্য নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে।[৯২] এই বাণিজ্য আফ্রিকান দাসদের জন্য একটি বিশাল বাজার তৈরি করে, যার মাধ্যমে সপ্তম শতকে শুরু হওয়া দাসপ্রথা থেকে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় চার মিলিয়ন আফ্রিকান দাস পরিবহন করা হয়েছিল।[৯৩] কিন্তু ইসলামী নিকটপ্রাচ্যে সীমান্ত সংহত হওয়ার ফলে দাস ব্যবসার ধরন বদলে যায়।[৯৪] ইসলামী আইনের কঠোরতা এবং স্থায়ী সীমান্তরেখার কারণে দাস সংগ্রহের চেয়ে দাস কেনা এবং কর হিসেবে দাস গ্রহণ করা বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে। ফলে, আগের মতো যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাপক হারে দাস সংগ্রহ কমে আসে।[৯৪] এছাড়া, দাসদের উৎস এলাকাও পরিবর্তিত হয়। আগের মতো উর্বর অর্ধচন্দ্র অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়া থেকে দাস সংগ্রহের পরিবর্তে ইন্দোচীন এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে দাস সরবরাহের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে।[৯৫]

নিকটপ্রাচ্যে দাস ব্যবহারের ধরণ এবং দাসের প্রতি পছন্দের ধরন মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। দাসদের কৃষিকাজ, শিল্প, সামরিক বাহিনী এবং গৃহস্থালির নানা কাজে নিযুক্ত করা হতো। সাধারণত, পুরুষদের তুলনায় নারীদের দাস হিসেবে বেশি চাহিদা ছিল। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত হতো, কেউ ছিল সাধারণ গৃহকর্মী, কেউ ছিল উপপত্নী ( কারিয়ে ) আবার কেউ কেউ প্রভুর স্ত্রী হিসেবেও স্থান পেত।[৯৬] গৃগৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে নিযুক্ত দাসদের অবস্থা তুলনামূলক ভালো ছিল। তাদের অনেকেই পরিবারের অংশ হয়ে উঠত বা ব্যবসার অংশীদার হয়ে যেত। অন্যদিকে, কৃষিকাজে নিযুক্ত দাসদের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, অনেক ক্ষেত্রে তারা একসঙ্গে বেঁধে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হতো। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দাসদের নানা প্রকল্পে নিযুক্ত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে, আফ্রিকান দাসদের ইরাকে জলনিকাশন প্রকল্পে, সাহারায় লবণ ও সোনার খনিতে, এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের চিনি ও তুলার বাগানে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হতো। তবে এই ধরনের দাসব্যবস্থার উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া যায় না।[৯৬] সর্বাধিক মূল্যবান ও চাহিদাসম্পন্ন দাস ছিল খোজা (নপুংসক) ছিদাস, যারা বিশেষভাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করত।

সবচেয়ে ভাগ্যবান দাসদের কাজ মিলত রাজনীতি কিংবা সেনাবাহিনীতে। উসমানীয় সাম্রাজ্যে, দেবশির্মে নামে একটি ব্যবস্থা চালু ছিল, যেখানে ক্রীতদাস শিশুদের নাগরিক বা সামরিক কাজে নিযুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হতো।[৯৭] এই ব্যবস্থার আওতায়, বিজিত অঞ্চলগুলোর খ্রিস্টান পরিবার থেকে কিশোর ছেলেদের নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হতো। এরপর তাদের প্রতিভা অনুযায়ী সরকারী প্রশাসন, বিনোদন জগৎ অথবা সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক দাসই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। কেউ কেউ সুলতানের উজিরে আযমের পদে উন্নীত হয়েছিল, আবার কেউ কেউ সেনাবাহিনীর শক্তিশালী জেনিসারি বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।[৯৮]

তবে, এই ব্যক্তিদের "দাস" বলে চিহ্নিত করাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে তাদের "কুল" বলা হতো, যার অর্থ "দ্বারের দাস" বা সুলতানের ব্যক্তিগত অনুগত কর্মচারী।[৯৯] যদিও তারা ইসলামী আইন অনুযায়ী ঐতিহ্যগত দাস হিসেবে গণ্য হতো না, তবুও তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত।

ইসলামী নিকটপ্রাচ্যে পেশাদার দাস সৈন্যদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হতো। এমনকি অনেক সেনাবাহিনীর মূল কাঠামোই গঠিত হতো দাস সেনাদের দ্বারা। এই ব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে গড়ে উঠেছিল এবং এটি রাজনৈতিক দুর্বলতা বা অর্থনৈতিক সংকটের চিহ্ন ছিল না। শাসকের প্রতি এই সৈন্যদের নিঃশর্ত আনুগত্য ছিল তাদের সবচেয়ে বড় গুণ। যেহেতু তারা বাইরের অঞ্চল থেকে আনা হতো, তাই তাদের স্থানীয় কোনো রাজনৈতিক সংযোগ বা ক্ষমতা দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকত না, যা শাসকের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল।

উসমানীয় সাম্রাজ্য

[সম্পাদনা]

উসমানীয় সমাজে দাসপ্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ইউরোপে বাইজেন্টাইন-উসমানীয় যুদ্ধ ও ইউরোপে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান বন্দি উসমানীয়দের হাতে এসে পড়ে।[১০০] চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, সুলতান প্রথম মুরাদ থম তার ব্যক্তিগত দাস বাহিনী তৈরি করেন, যা কাপিকুলু নামে পরিচিত ছিল। এই বাহিনী গঠনের ভিত্তি ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর সুলতানের অধিকার। যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সুলতানের জন্য নির্ধারিত ছিল, এবং তিনি এর ব্যাখ্যা এমনভাবে দেন যে যুদ্ধবন্দিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। বন্দিদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হতো এবং সুলতানের ব্যক্তিগত সেবায় প্রশিক্ষিত করা হতো।[১০১]

দেবশির্মে ("রক্ত কর" বা "শিশু সংগ্রহ" অনুবাদ) -নামে পরিচিত এই ব্যবস্থা, এর মাধ্যমে আনাতোলিয়া এবং বলকান অঞ্চলের তরুণ খ্রিস্টান ছেলেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হতো। এরপর তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হতো এবং উসমানীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ সৈনিক ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এই বিশেষ ইউনিটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল জেনিসারি বাহিনী, যা কাপিকুলুর একটি প্রধান শাখা ছিল। জেনিসারিরা পরে ইউরোপে উসমানীয় সামরিক বিজয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১০১]

উসমানীয় বাহিনীর বেশিরভাগ সেনাপতি, রাজকীয় প্রশাসক এবং কার্যতদেবশির্মে ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। পারগালি ইব্রাহিম পাশা এবং সোকোল্লু মেহমেত পাশার, মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ওসমানীয় প্রশাসনে প্রবেশ করেছিলেন।[১০২] [১০৩] ১৬০৯ সালের মধ্যে সুলতানের কাপিকুলু বাহিনী প্রায় ১০০,০০০-এ বৃদ্ধি পায়। [১০৪]

ওসমানীয় সুলতানের উপপত্নীরা মূলত কেনা দাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতো। ইসলামি আইন অনুযায়ী মুসলমানদের দাস বানানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই সুলতানের উপপত্নীরা সাধারণত খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত হত ( কারিয়ে ) ছিলেন। কোনো সুলতানের মা, যদিও তিনি প্রযুক্তিগতভাবে দাসী ছিলেন, তিনি "ভালিদ সুলতান" উপাধি পেতেন, যা তাকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করে তুলত। কখনো কখনো তিনি সাম্রাজ্যের কার্যকর শাসকও হয়ে উঠতেন ( মহিলাদের সুলতানি দেখুন)। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিলেন কোসেম সুলতান, যিনি একজন গ্রিক খ্রিস্টান পুরোহিতের কন্যা ছিলেন এবং ১৭শ শতকের প্রথমদিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১০৫] আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিল রোক্সেলানা, যিনি সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন।

ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলিতে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]ক্রুসেডের ফলে হাজার হাজার মুসলমান ও খ্রিস্টান দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছিল। একবার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে, বেশিরভাগ লোকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না, ফলে নির্দিষ্ট দাসদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রামাণ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।[৩২]

১০৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের ক্রুসেডার রাজ্যে, সর্বাধিক ১,২০,০০০ ফ্রাঙ্ক (পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্টান) প্রায় ৩,৫০,০০০ মুসলমান, ইহুদি ও স্থানীয় প্রাচ্যীয় খ্রিস্টানদের উপর শাসন করত।[১০৬] প্রাথমিক আগ্রাসন ও বিজয়ের সময় কখনো কখনো গণহত্যা ও মুসলমান ও ইহুদিদের বহিষ্কারের ঘটনা ঘটত, তবে এর পরবর্তী সময়ে এই তিন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।[১০৭] ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো অনেক দাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। এর সঙ্গে যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক কিছু মুসলমানকেও দাসত্বে পরিণত করা হতে পারে। রাজ্যের বৃহত্তম শহর আক্রা, যেখানে একটি বিশাল দাসবাজার ছিল, সেখানেও দাস কেনাবেচা চলত। তবে মুসলমান ও ইহুদিদের বিশাল অংশ স্বাধীনই ছিল। জেরুজালেমের আইন অনুযায়ী, কোনো প্রাক্তন মুসলিম দাস যদি প্রকৃতভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতো, তাহলে তাকে মুক্তি দিতে হতো।[১০৮]

১১২০ সালে নাবলুস কাউন্সিল একটি আদেশ জারি করে, যেখানে ক্রুসেডারদের তাদের মুসলিম নারী দাসদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[১০৯] যদি কেউ নিজের দাসীকে ধর্ষণ করত, তাহলে তাকে খোজা করে দেওয়া হতো। আর যদি সে অন্য কারও দাসীকে ধর্ষণ করত, তাহলে খোজাকরণ ছাড়াও তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হতো।[১০৯] তবে ইতিহাসবিদ বেনিয়ামিন জে. কেদার মনে করেন, এই বিধান ১২শ শতকে কার্যকর থাকলেও, ১৩শ শতকের মধ্যে এটি আর ব্যবহৃত হতো না। অন্যদিকে, মারওয়ান নাদের মনে করেন যে এই বিধান পুরো রাজ্যের জন্য সব সময় প্রযোজ্য ছিল কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।[১১০]

খ্রিস্টান আইন অনুযায়ী, এক খ্রিস্টান অন্য খ্রিস্টানকে দাস করতে পারত না, তবে অখ্রিস্টানদের দাস বানানো বৈধ ছিল। আসলে, ক্রুসেডারদের সামরিক ধর্মীয় সংঘ (যেমন হসপিটালার নাইটস) মুসলমানদের দাস বানিয়ে তাদের কৃষিকাজে ব্যবহার করত।[৩২]

আইন অনুযায়ী, পশ্চিমা বা প্রাচ্যীয় কোনো খ্রিস্টানকে দাস হিসেবে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের জন্য দাসত্ব ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার, যেমনভাবে মুসলমানরা খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দিদের দাসে পরিণত করত। পরবর্তী মধ্যযুগে, কিছু দাসকে হসপিটালার যুদ্ধজাহাজে দাঁড় টানার কাজেও নিয়োগ করা হতো। তবে মধ্যযুগীয় ইউরোপে মোটামুটি কমসংখ্যক অখ্রিস্টান দাস ছিল এবং মধ্যযুগের শেষদিকে এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।[৩২]

মূলত পলাতক দাসদের শাস্তি, আদালতে দাসদের সাক্ষ্য দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং দাসমুক্তির বিধান নিয়ে আলোচনা করেছিল। দাসমুক্তি অর্জনের উপায়গুলোর মধ্যে ছিল, উদাহরণস্বরূপ, মালিকের ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া বা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া। তবে অনেক মুসলিম দাস এই সুযোগকে মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহার করত। তারা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করত, কিন্তু গোপনে ইসলাম পালন করত। এই কারণে ক্রুসেডার প্রভুরা প্রায়ই তাদের ধর্মান্তরিত হতে দিত না। পোপ নবম গ্রেগরি একধরনের ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি জেরুজালেমের আইন এবং এমনকি তার নিজের সংকলিত খ্রিস্টীয় বিধি অনুসারে মুসলমান দাসদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলে মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, তিনি তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া সমর্থন করেননি। এর ফলে মুসলমান দাসদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও দাসত্বে আটকে থাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

আইবেরিয়ায় দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]মধ্যযুগীয় আইবেরিয়ার মুসলিম ও খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও, উভয় পক্ষেই মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। আল-আন্দালুসে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বসবাস করত, আবার খ্রিস্টান শাসিত আইবেরিয়াতেও মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায় ছিল।[১১১] খ্রিস্টধর্ম এমন এক নীতির প্রচলন করেছিল, যেখানে খ্রিস্টানদের একে অপরকে দাস বানানো নিষিদ্ধ ছিল। এই নীতি ইসলামের উত্থানের সময় আরও দৃঢ় হয়, যখন একই ধর্মের অনুসারীদের দাসত্বে আটকানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১১২]

এছাড়া, দারুল ইসলাম অঞ্চলে বসবাসকারী 'আহলে কিতাব' (যেমন খ্রিস্টান ও ইহুদিরা) দাসত্ব থেকে সুরক্ষা পেত। একইভাবে, খ্রিস্টান শাসিত আইবেরিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানদেরও সাধারণত দাসত্ব থেকে রক্ষা করা হত। তবে, এসব বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও, উভয় অঞ্চলে অপরাধী বা ঋণগ্রস্ত মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বিচারিকভাবে দাসত্বে পরিণত করার নজির ছিল।[১১৩]

ইসলামী আইবেরিয়া

[সম্পাদনা]

অষ্টম শতাব্দীতে ( আল-আন্দালুস ) অর্থনীতির একটি প্রাথমিক স্তম্ভ ছিল দাসব্যবসা। ইসলামী আইনের অধীনে দাসমুক্তি (মানুমিশন) ধর্মীয় পুণ্যের একটি রূপ হিসেবে বিবেচিত হতো, যার ফলে মুসলিম স্পেনে দাস সমাজের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্য সমাজগুলোর মতো ছিল না। এই কারণে, আল-আন্দালুসের দাসপ্রথা বহিরাগত বাণিজ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, যা দাস সরবরাহের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায়।[১১৪] [১১৫] উমাইয়াদের, খারিজিদের এবং আব্বাসীয়দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাহারা মরুভূমির প্রধান পথগুলো থেকে আল-আন্দালুসে মানব পাচারের প্রবাহ একটি অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য কাঠামো তৈরি করে।[১১৬] প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, বিশেষত মুদ্রা ও প্রাচীন লেখনীর উপাদান, এই মানব পাচার ও প্রাথমিক দাস বাণিজ্যের বিকাশের ইঙ্গিত প্রদান করে।[১১৭] নিয়মিত স্বর্ণ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই অর্থনৈতিক কাঠামো ইসলামী বাণিজ্যের বিকাশে একটি মূল নীতিতে পরিণত হয়।[১১৮] এই দৃষ্টিকোণ থেকে, দাসব্যবসা অন্যান্য বাণিজ্যের তুলনায় অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে এবং মূলধন বৃদ্ধির সর্বাধিক সফল উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।[১১৯] এই পরিবর্তন মুদ্রাব্যবস্থার (নুমিসম্যাটিক্স) একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরকে নির্দেশ করে, যা পূর্ববর্তী ভিসিগোথিক অর্থনৈতিক কাঠামোর তুলনায় এক নতুন ধাঁচ তৈরি করে। পাশাপাশি, এটি একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে একই ধর্মীয় পরিমণ্ডলের দুটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মধ্যে জনশক্তি ও খাঁটি স্বর্ণমুদ্রার প্রত্যক্ষ স্থানান্তর ঘটেছিল।

মধ্যযুগীয় আইবেরিয়ান উপদ্বীপমুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বারবার যুদ্ধ সংঘটিত হত, যদিও কখনো কখনো তারা পরস্পরের মিত্রও হত। আল-আন্দালুস খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত লুণ্ঠন অভিযানের মাধ্যমে সম্পদ ও মানুষ দাস হিসেবে ধরে আনা হত। উদাহরণস্বরূপ, ১১৮৯ সালে লিসবনে এক অভিযানে আলমোহাদ খলিফা ইয়াকুব আল-মানসুর ৩,০০০ নারী ও শিশু বন্দি করে আনেন। এরপর, ১১৯১ সালে কর্ডোবার গভর্নর সিলভেসে আক্রমণ চালিয়ে ৩,০০০ খ্রিস্টানকে দাস হিসেবে ধরে আনেন। অপরদিকে, ১১৮২ সালে ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম আলফোনসোর এক অভিযানে ২,০০০ এর বেশি মুসলিম দাস সংগ্রহ করেন।[১২০] এই লুণ্ঠনমূলক অভিযানের মধ্যে সাইফা অভিযানের (গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, যা কর্ডোবার আমির শাসনামলে শুরু হয়। ধন-সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি এই অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মূলত পুরুষ বন্দিদের, বিশেষ করে নপুংসক দাসদের ধরে নিয়ে আসা। এই বন্দিদের সাধারণভাবে সাকালিবা বলা হতো, যা আরবি ভাষায় স্লাভ জাতির লোকদের বোঝাত।[১২১] দশম শতাব্দীর মধ্যে দাস ব্যবসায় স্লাভ জনগোষ্ঠী ছিল সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গোষ্ঠী। এই কারণেই ইংরেজি "slave" শব্দটির উৎপত্তি "Slav" শব্দ থেকে হয়েছে। সাকালিবা (স্লাভ দাস) সাধারণত প্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষী, উপপত্নী বা নপুংসক দাস হিসেবে নিযুক্ত হতো, যদিও কখনো কখনো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দাস হিসেবেও তাদের ব্যবহার করা হত।[১২২] স্লাভদের পাশাপাশি খ্রিস্টান এবং উপ-সাহারান আফ্রিকার মানুষদেরও দাস হিসেবে বন্দি করা হত। সাহারা মরুভূমির কারাভান বাণিজ্যের মাধ্যমে আফ্রিকান দাসদের আল-আন্দালুসে আনা হত। ইসলামি শাসিত অঞ্চলে দাসদের সাধারণত গৃহস্থালি কাজ, সামরিক বাহিনীতে, অথবা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হত। তবে, কৃষিকাজ বা বৃহৎ পরিসরের শিল্পোৎপাদনের কাজে তাদের নিয়োগ করা হত না। আল-আন্দালুসে বসবাসকারী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারত না, কিন্তু তারা অ-মুসলিম দাসদের মালিক হতে পারত।

খ্রিস্টান আইবেরিয়া

[সম্পাদনা]

মার্ক ব্লখ-এর মতো কিছু ইতিহাসবিদের অনুমানের বিপরীতে, মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান আইবেরিয়ায় দাসপ্রথা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে ছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

রোমানদের শাসনামলে অঞ্চলটিতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভিসিগথদের শাসনকালেও তা বজায় ছিল। পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে, আইবেরিয়ান উপদ্বীপের একটি বড় অংশ খ্রিস্টান ভিসিগথ রাজ্যগুলোর অধীনে ছিল। এই সময়ে রাজারা দাসত্বকে আইনগতভাবে সংজ্ঞায়িত ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে, রাজা চিন্ডাসুইন্থ ভিসিগথিক আইনসংহিতা প্রণয়ন করেন, যেখানে পরবর্তী ভিসিগথ রাজারা নতুন আইন সংযোজন করেন। যদিও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভিসিগথ রাজ্য পতনের সম্মুখীন হয়, তবুও স্পেনের কিছু অঞ্চলে এই আইনসংহিতার কয়েকটি ধারা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কার্যকর ছিল। এই আইনসংহিতায় দাসদের সামাজিক ও আইনি অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে রোমান শাসনের পরও স্পেনে দাসপ্রথা একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসেবে টিকে ছিল।

ভিসিগথিক আইনসংহিতা মধ্যযুগের শুরুর দিকে স্পেনে দাসদের সামাজিক অবস্থা, আচরণ এবং শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেছিল। দাসদের সঙ্গে মুক্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আইনসংহিতার তৃতীয় বই, দ্বিতীয় শিরোনাম, তৃতীয় অনুচ্ছেদে ("যদি একজন মুক্তজাতা নারী অন্যের দাসকে অথবা একজন মুক্তজাতা পুরুষ অন্যের নারী দাসকে বিয়ে করে") বলা হয়েছে যে, যদি একজন মুক্ত নারী অন্যের দাসকে বিয়ে করে, তাহলে তাদের আলাদা করে ১০০ বেত্রাঘাত দেওয়া হবে। তদুপরি, যদি সেই নারী তার স্বামী দাসকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকেও ওই দাসের মনিবের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। একইভাবে, এই দম্পতির সন্তানরা পিতার সামাজিক অবস্থান অনুসরণ করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে।[১২৪]

রোমান আইনে শুধুমাত্র দাসদের শারীরিক শাস্তির বিধান ছিল,[১২৫] কিন্তু ভিসিগথিক আইনে যে কোনো সামাজিক স্তরের ব্যক্তিকে শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো। তবে, মুক্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় দাসদের শাস্তি ছিল অনেক বেশি কঠোর। দাসদের জোরপূর্বক নির্যাতনের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, মনিবের ব্যভিচারের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য দাসদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো। এমনকি, কোনো দাস ভবিষ্যতে নির্যাতনের মুখে গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারে—এই আশঙ্কায় তাকে মুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল।[১২৬] দাসদের ওপর অধিক শারীরিক শাস্তি ও বিচারিক নির্যাতনের বিধান স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, ভিসিগথিক আইন প্রণেতাদের দৃষ্টিতে দাসদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অত্যন্ত নিম্ন।

৮ম শতাব্দীতে উমাইয়া আক্রমণের রও খ্রিস্টান আইবেরিয়ায় দাসপ্রথা টিকে ছিল এবং ভিসিগথিক আইনসংহিতাগুলো দাসমালিকদের নিয়ন্ত্রণ করত। তবে উইলিয়াম ফিলিপসের মতে, মধ্যযুগীয় আইবেরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে "দাসসমাজ" হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না; বরং এটি এমন একটি সমাজ ছিল যেখানে দাস মালিকরা দাস রাখত।[১২৭] দাসরা মোট জনসংখ্যার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ছিল এবং তারা শ্রমশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না। যদিও দাসপ্রথার অস্তিত্ব পূর্ববর্তী সময় থেকে অব্যাহত ছিল, তবে ভিসিগথদের পতনের পর খ্রিস্টান শাসিত আইবেরিয়ায় দাসদের ব্যবহার কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ইয়ান উডের মতে, ভিসিগথ শাসনের অধীনে বেশিরভাগ দাস গ্রামীণ সম্পত্তিতে বসবাস করত এবং কাজ করত।[১২৮]

কিন্তু মুসলিম বিজয়ের পর, বিশেষত আরাগন ও ভ্যালেন্সিয়ার মতো রাজ্যগুলোতে দাসদের কৃষিকাজ বা বড় শ্রমিক দল হিসেবে কাজে লাগানোর প্রবণতা হ্রাস পায়। তদুপরি, দাসদের সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। এ সময় দাসদের সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা হতো, বড় দল হিসেবে নয়। নারীদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি এবং তারা প্রধানত গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করত অথবা মুক্ত শ্রমিকদের সহায়তা করত।[১২৯] [১৩০] এই দাসপ্রথার কাঠামো বিশেষ করে আরাগনে অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় খ্রিস্টান রাজ্য, যেমন ফ্রান্স ও ইতালির দাসপ্রথার সঙ্গে মিল রাখত। [১৩১]

লিওন ও ক্যাস্টিল রাজ্যে দাসপ্রথা উপকূলীয় রাজ্যগুলোর তুলনায় ভিসিগথিক আদল বেশি অনুসরণ করত। এসব অঞ্চলে দাসদের প্রধানত কৃষিকাজে নিযুক্ত করা হতো, যেখানে তারা মুক্ত শ্রমিকদের পরিবর্তে অভিজাতদের বিশাল ভূমি-সম্পত্তি ব্যবস্থাকে সহায়তা করত।[১৩২] ১৩৪৮ সালে ব্ল্যাক ডেথ মহামারির পর আইবেরীয় উপদ্বীপের সর্বত্র দাসদের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৩৩]

খ্রিস্টান আইবেরিয়ায় দাস মালিকরা শুধু খ্রিস্টানরাই ছিল না। সেখানে বসবাসকারী ইহুদি ও মুসলিমরাও দাস রাখত, যদিও আরাগন ও ভ্যালেন্সিয়াতে এটি ক্যাস্টিলের তুলনায় বেশি প্রচলিত ছিল।[১৩৪][১৩৫] ১২৪৫ সালে ভ্যালেন্সিয়ার বিজয়ের পর, আরাগনের রাজ্য ইহুদিদের জন্য খ্রিস্টান দাস রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে মুসলিম ও পৌত্তলিক দাস রাখার অনুমতি ছিল।[১৩৬] আইবেরীয় ইহুদিরা দাস ব্যবসায় মূলত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত। তারা খ্রিস্টান ও মুসলিম রাজ্যগুলোর মধ্যে দাস বাণিজ্যের দালাল ও সংযোগকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[১৩৭]

ইহুদি দাস ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিয়ে খ্রিস্টান সমাজে কিছু উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। ১২৩৯ সালে পোপ গ্রেগরি একাদশ কর্ডোবার পাঠানো এক চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, ইহুদিরা খ্রিস্টান নারী ও শিশুদের অপহরণ করে দাস বানিয়ে বিক্রি করছে বলে গুজব ছড়িয়েছে, বিশেষ করে যখন তাদের স্বামীরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকত।[১৩৭] তবে, এসব সন্দেহ ও গুজব থাকা সত্ত্বেও, ইহুদি দাস ব্যবসায়ীদের প্রধান কাজ ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টান শাসকদের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের ব্যবস্থা করা। এটি খ্রিস্টান ও মুসলিম আইবেরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।[১৩৮][১৩৭][১৩৯]

ভিসিগথিক সাম্রাজ্যের পতনের পর, ৮ম শতকের শুরুর দিকে মুসলিম রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে দাসরা প্রধানত খ্রিস্টান আইবেরিয়ায় প্রবেশ করত।[১৪০] প্রথমদিকে অধিকাংশ দাস পূর্ব ইউরোপ থেকে আসত, যাদের অধিকাংশই ছিল স্লাভ জাতির।[১৪১] তবে, মধ্যযুগের সময় দাসদের জাতিগত গঠন পরিবর্তিত হতে থাকে। গির্জার কঠোর বিধিনিষেধের কারণে খ্রিস্টান দাস রাখা ক্রমশ কমে আসে। মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে খ্রিস্টান আইবেরিয়ার বেশিরভাগ দাস মুসলিম ছিল। এদের কেউ মুসলিম রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল, আবার কেউ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে জেনোয়ার মতো শহরের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছিল।[১৪২]

আইবেরিয়ার খ্রিস্টান রাজ্যগুলো প্রায়ই তাদের মুসলিম বন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে টাকার বিনিময়ে বা বস্তুগত আদান-প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তের ওপারে ফেরত পাঠাত। ঐতিহাসিক জেমস ব্রডম্যান উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের মুক্তিপণই বন্দি ও দাসদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিল।[১৪৩] মুসলিম বন্দিদের বিক্রি করা—হোক তা দক্ষিণের ইসলামি রাজ্যগুলোতে বা তৃতীয় পক্ষের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে—আরাগন ও কাস্তিলের জন্য রিকনকুইস্টাকে (পুনরুজ্জীবিত করার যুদ্ধ) অন্যতম প্রধান অর্থায়নের মাধ্যম ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধ ও দুর্গ অবরোধের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বন্দি তৈরি হতো। উদাহরণস্বরূপ, ১১৪৭ সালে আলমেরিয়ার অবরোধের পর পাওয়া তথ্যমতে, লেওনের আলফোনসো সপ্তম প্রায় ১০,০০০ মুসলিম নারী ও শিশুকে জেনোয়াতে পাঠান, যেখানে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। এটি ছিল এই অভিযানে জেনোয়াদের সহায়তার আংশিক প্রতিদান।[১৪৪][১৪৫]

রিকনকুইস্টার শেষ পর্যায়ে এসে মুসলিম বন্দিদের থেকে দাস সংগ্রহের এই উৎস ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। মুসলিম শাসকরা মুক্তিপণ দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না, আর দক্ষিণের প্রধান জনবহুল কেন্দ্রগুলোর খ্রিস্টান অধিকারে চলে আসায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে দাস বানানো অবাস্তব হয়ে ওঠে।[১৪৬] আইবেরিয়ায় মুসলিম দাস সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খ্রিস্টানরা নতুন দাসের উৎস খুঁজতে বাধ্য হয়। ১৪১১ সালে পর্তুগিজরা সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রথম দাস শিকার অভিযানে যায়, যা দাস ব্যবসার কেন্দ্রকে ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে। এর ফলে আইবেরিয়ার খ্রিস্টান রাজ্যগুলোতে সাব-সাহারান আফ্রিকানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।[১৪৭][১৪৮]

১৪৮৯ থেকে ১৪৯৭ সালের মধ্যে প্রায় ২,১০০ কৃষ্ণাঙ্গ দাস পর্তুগাল থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় আনা হয়।[১৪৯] পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে স্পেনে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জনগোষ্ঠী ছিল, যার মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।[১৪৯] ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্পেন প্রতি বছর প্রায় ২,০০০ আফ্রিকান দাস আমদানি করত, যা পর্তুগালের মাধ্যমে সংগঠিত হতো। ১৫৬৫ সালের মধ্যে সেভিলের মোট ৮৫,৫৩৮ জনের জনসংখ্যার মধ্যে ৬,৩২৭ জনই দাস ছিল, যাদের বেশিরভাগই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান।[১৪৯] [১৫০]

ভূমধ্যসাগরে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে দাসে পরিণত হতো। যুদ্ধ ও বিজয়ের মাধ্যমে, জলদস্যুতা ও সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলার ফলে বহু মানুষ দাস হয়ে যেত। এছাড়া, কিছু আদালত শাস্তিস্বরূপ কাউকে দাসত্বে দণ্ডিত করত, আবার চরম দারিদ্র্যের কারণে অনেকেই নিজেদের বা নিজেদের সন্তানদের দাস হিসেবে বিক্রি করত।[১৫১] এই অঞ্চলে দাসত্বের মূল চালিকাশক্তি ছিল দাস ব্যবসায়ীদের লোভ। অনেক আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দাস সংগ্রহ ও বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, যেখানে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য তেমন ছিল না। তদুপরি, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দাসদের মুক্তিপণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিত, ফলে জলদস্যুতা লাভজনক পেশায় পরিণত হয়। এর ফলে কিছু বন্দিকে মুক্ত করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হতো, আবার অনেককে দূরবর্তী স্থানে দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো।[১৫১]

ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে দাসদের প্রতি আগ্রহের কারণ ছিল তাদের মানবিক বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশক্তি, যা তাদেরকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করেছিল। একজন দাস কেনা মানে ছিল তার শ্রম, স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মান্তরণও এই ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে দাস মালিকানার আইনি ভিত্তি মূলত ধর্মীয় বিভাজনের উপর নির্ভর করত। খ্রিস্টান, মুসলিম বা ইহুদিরা নিজেদের ধর্মের অনুসারীদের দাস করতে পারত না। তবে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের দাসত্বে পরিণত করা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা আইনত অনুমোদিত ছিল।[১৫২]

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজার গড়ে উঠেছিল। ইতালির প্রধান দাস ব্যবসা কেন্দ্র ছিল ভেনিস ও জেনোয়া, আর আইবেরীয় উপদ্বীপে বার্সেলোনা ও ভ্যালেন্সিয়া ছিল এই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া, ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ—মায়োর্কা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, ক্রিট, রোডস, সাইপ্রাস ও কিয়স—দাস বাজারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। এই বাজারগুলো থেকে দাস ব্যবসায়ীরা স্থানীয়ভাবে দাস বিক্রি করত অথবা যেখানে দাসদের চাহিদা বেশি ছিল, সেখানে পরিবহন করত।[১৫১] উদাহরণস্বরূপ, ইতালির দাস বাজার থেকে প্রায়শই মিশরে দাস রপ্তানি করা হতো, কারণ মামলুক শাসকদের দাসদের প্রতি ব্যাপক চাহিদা ছিল। এই চাহিদার কারণে, ভেনিস ও জেনোয়া একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল ব্ল্যাক সি বা কৃষ্ণসাগরের বাণিজ্য বন্দরগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য।[১৫৩]

দাসদের দায়িত্ব ও কাজের ধরন অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হতো। তবে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দাসদের সাধারণত সমাজের অভিজাতদের গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত করা হতো। যদিও কিছু দাস কৃষিকাজেও নিযুক্ত থাকত, এটি তুলনামূলকভাবে কম দেখা যেত। তবে ভেনিস শাসিত ক্রিট, জেনোয়ার নিয়ন্ত্রিত কিয়স এবং সাইপ্রাসে দাসদের মদ্য উৎপাদনের আঙুরক্ষেত, কৃষিজমি ও চিনির কলগুলোতে কাজ করতে হতো। এই এলাকাগুলো ছিল ঔপনিবেশিক সমাজ, যেখানে দাসরা মুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে একত্রে শ্রম দিত। দাস নারীদের চাহিদা বেশি থাকায়, তাদের দামও সর্বোচ্চ ছিল। এটি মূলত অভিজাত পরিবারের জন্য গৃহকর্মীর প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন। তবে, অনেক সময় দাস নারীরা যৌন শোষণের শিকারও হতো।[১৫৪] এমনকি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও, অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রাক্তন মনিবরাই তাদের নিয়োগকর্তা বা অভিভাবক হয়ে থেকে যেত, ফলে তারা পুরনো নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারত না।[১৫৫]

মোল্দাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]

বর্তমান রোমানিয়ার ভূখণ্ডে দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং রুশ সাম্রাজ্যের শাসনামলে। এটি ১৩শ-১৪শ শতকে ওয়ালাকিয়া ও মলদাভিয়ার প্রিন্সিপালিটি প্রতিষ্ঠার আগেও প্রচলিত ছিল এবং ধাপে ধাপে ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে বিলুপ্ত হয়, যার কিছুদিন পর মলদাভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার সংযুক্ত প্রিন্সিপালিটির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ট্রান্সিলভানিয়া ও বুকোভিনায়, যা হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের অংশ ছিল এবং পরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, দাসপ্রথা ১৭৮৩ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। সেই সময় অধিকাংশ দাস ছিল রোমা (যাযাবর) জাতিগোষ্ঠীর, পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক Rumâni দাসত্বের শিকার হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ নিকোলাই ইয়োরগা রোমা জনগোষ্ঠীর আগমনকে ১২৪১ সালের মঙ্গোল আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং তাদের দাসত্বকে সে সময়ের একটি চিহ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানোর প্রথা সম্ভবত মঙ্গোলদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তথাকথিত "তাতার দাসদের" জাতিগত পরিচয় নিশ্চিত নয়; তারা গোল্ডেন হোর্ডের বন্দী তাতার, কুমান, অথবা তাতার ও কুমানদের দাস হতে পারে।[১৫৬]

যদিও কিছু রোমা জনগোষ্ঠীর লোক মঙ্গোল, তাতার বা নোগাই হোর্ডের দাস বা সহায়ক সৈন্য হতে পারে, তবে তাদের মূল অংশ ১৪শ শতকের শেষ দিকে দানিউব নদীর দক্ষিণ থেকে এসেছিল, যা ওয়ালাকিয়ার প্রতিষ্ঠার কিছু আগের ঘটনা। রোমা দাসদের মালিক ছিল বয়াররা (ওয়ালাকিয়ার ১৮৪৮ সালের বিপ্লব দেখুন), খ্রিস্টীয় অর্থোডক্স মঠগুলো বা রাষ্ট্র। তাদের প্রধানত কামার, স্বর্ণ আহরণকারী এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

রুমানীয় দাসরা কেবল বয়ারদের ও মঠগুলোর মালিকানায় থাকত, এবং তারা উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে রোমানিয়ার স্বাধীনতা (৯ মে ১৮৭৭) অর্জনের আগ পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। তাদের মূল্য কম ছিল, কারণ তারা করের আওতায় পড়ত, শুধুমাত্র কৃষিকাজে দক্ষ ছিল এবং কর বা খাজনার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যেত না। সেই কারণে বয়ার ও মঠগুলো প্রায়ই তাদের রোমানীয় ভূমিদাসদের "যাযাবর" হিসেবে নথিভুক্ত করত, যাতে তারা ভূমিদাসদের ওপর ধার্য করা কর থেকে রেহাই পায়।[১৫৭] যে কোনো রোমানীয় ব্যক্তি, নারী বা পুরুষ, যদি কোনো রোমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, তাহলে সে অবিলম্বে দাসে পরিণত হতো এবং তাকে কর বা খাজনার অংশ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি থাকত।

রাশিয়ায় দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]কিয়েভীয়ান রুস এবং রাশিয়ায়, দাসদের সাধারণত "খলোপ" নামে পরিচিত করা হতো। একজন খলোপের প্রভুর তার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকত—সে চাইলে তাকে হত্যা করতে পারত, বিক্রি করতে পারত, বা ঋণের বিনিময়ে তাকে ব্যবহার করতে পারত। তবে, খলোপ কোনো অপরাধ করা, করলে তার দায়ভার প্রভুকেই আইনগতভাবে বহন করতে হতো।একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে খলোপে পরিণত হতে পারত—যুদ্ধবন্দি হয়ে, নিজেকে বিক্রি করে, ঋণের কারণে বিক্রি হয়ে, কোনো অপরাধ সংঘটিত করে, কিংবা খলোপের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। ১০শ শতকের শেষ পর্যন্ত, প্রভুদের জমিতে কাজ করা চাকর-বাকরদের মধ্যে খলোপদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ রাশিয়ায় দাসপ্রথার প্রধান অংশজুড়ে ছিল সেইসব মানুষ, যারা দারিদ্র্যের কারণে নিজেরাই দাসত্ব গ্রহণ করত।[১৫৮] তারা মূলত ধনী পরিবারের গৃহপরিচারক হিসেবে কাজ করত এবং সাধারণত তারা যতটুকু উৎপাদন করত, তার চেয়ে বেশি খরচ করত।[১৫৯] আইন অনুযায়ী দুর্ভিক্ষের সময় দাসদের মুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল, যাতে তাদের খাবার জোগানোর দায় এড়ানো যায়। সাধারণত, দাসরা দীর্ঘ সময় ধরে একটি পরিবারের সঙ্গেই থাকত। ডোমোস্ত্রয়, যা একটি উপদেশমূলক বই, সেখানে উল্লেখ আছে যে দাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের চরিত্র বিবেচনা করা উচিত এবং তাদের যথাযথভাবে দেখভাল করা দরকার।[১৬০] ১৭২৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় দাসপ্রথা একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়ে গিয়েছিল, যখন পিটার দ্য গ্রেট গৃগৃহদাসদের পরিবর্তন করে গৃহভৃত্যে পরিণত করেন। এর আগেই, ১৬৭৯ সালে, রাশিয়ার কৃষিভিত্তিক দাসদের আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিদাস (সার্ফ) হিসেবে পরিবর্তন করা হয়েছিল।[১৫৮]

১৩৮২ সালে গোল্ডেন হোর্ডের নেতা তোখতমিশ মস্কো আক্রমণ করে শহরটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং হাজার হাজার অধিবাসীকে দাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে যায়। বহু বছর ধরে, কাজান ও আস্ত্রাখানের খানতন্ত্রগুলো নিয়মিতভাবে রুশ রাজত্বগুলিতে হামলা চালিয়ে দাস সংগ্রহ করত এবং শহর লুট করত। রুশ বৃত্তান্তগুলোতে উল্লেখ আছে যে ১৬শ শতকের প্রথমার্ধে কাজানের খানরা রুশ ভূখণ্ডে প্রায় ৪০টি আক্রমণ চালিয়েছিল।[১৬১] ৫২১ সালে, ক্রিমিয়ার খান প্রথম মেহমেদ গিরাই এবং তার কাজান মিত্ররা মস্কো আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার মানুষকে দাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে যায়।[১৬২] ১৫৫৮ থেকে ১৫৯৬ সালের মধ্যে রাশিয়ার ভূখণ্ডে তাতারদের অন্তত ৩০টি বড় হামলার তথ্য পাওয়া যায়।[১৬৩] ১৫৭১ সালে, ক্রিমিয়ার তাতাররা মস্কো আক্রমণ করে শহরটি ধ্বংস করে ফেলে। শুধুমাত্র ক্রেমলিন ব্যতীত সবকিছু আগুনে পুড়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করে ক্রিমিয়ার দাসবাজারে বিক্রি করা হয়।[১৬৪] ক্রিমিয়ায়, জনসংখ্যার প্রায় ৭৫% ছিল দাস। [১৬৫]

পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ায় দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]

পোল্যান্ডে দাসপ্রথা পিয়াস্ত রাজবংশের শাসনামলে কিংডম অব পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে বিদ্যমান ছিল।[১৬৬] তবে, এটি শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দিদের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সার্ফডম (দাসত্বসদৃশ কৃষিশ্রম) প্রয়োগ করা হতো।

১৫২৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। দাসপ্রথার এই নিষেধাজ্ঞা ছিল লিথুয়ানিয়ার আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি কার্যকর করা বাধ্যতামূলক ছিল, যাতে গ্র্যান্ড ডাচি অব লিথুয়ানিয়া ১৫৬৯ সালে পোলিশ-লিথুয়ানিয়ান কমনওয়েলথে যোগ দিতে পারে।

প্রথম সংবিধি ১৫২২ সালে খসড়া করা হয় এবং লিথুয়ানিয়ার লর্ডস কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৫২৯ সালে কার্যকর হয়। ধারণা করা হয় যে, এই আইন সংকলনের কাজ গ্র্যান্ড চ্যান্সেলর মিকোয়াজ রাদজিভিলের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছিল, যা ১৫শ শতকের কাজিমিরের আইনবিধির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের একটি প্রচেষ্টা ছিল।[১৬৭]

স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]

প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথা তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচলিত ছিল, কারণ উত্তরাঞ্চলের প্রাদেশিক আইনে দাসপ্রথার উল্লেখ তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়। একইভাবে, দাসদের সংখ্যা সম্ভবত অনেক ছিল, তবে তারা প্রধানত অভিজাতদের মালিকা[১৬৮] [১৬৯]

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকের আইন দুটি ভিন্ন শ্রেণির দাসদের আইনি অবস্থান ব্যাখ্যা করে। নরওয়ের গুলাটিং আইনসংহিতা (প্রায় ১১৬০ সালে) অনুসারে, গৃহস্থালির দাসদের বিদেশি দাসদের মতো দেশ থেকে বিক্রি করা যেত না। এই আইন এবং অন্যান্য বিধান দাসদের মালিকের সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করত, যা গবাদিপশুর মতোই গণ্য হতো। যদি কোনো দাস বা গবাদিপশু ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তবে অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো; তবে যদি তারা অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করত, তাহলে তাদের মালিকই দায়ী থাকতেন।[১৭০] স্কানিয়ার আইনের অনুসারে[১৭১] দাসদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারত বা তারা নিজেদের মুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারত। তবে মুক্তি পাওয়ার পর, তাদের অবশ্যই একটি নতুন আত্মীয়গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হতে হতো, অন্যথায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকত।[১৭১]

স্কানিয়ার আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন মুক্ত মানুষ কোনো অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার উপায় হিসেবে দাসে পরিণত হতে পারত, তবে এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে এক পর্যায়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হতো। একইভাবে, গটল্যান্ডের গুটা লগ আইন অনুসারে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্ব আরোপ করা যেতে পারত এবং এটি ঋণ পরিশোধের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৭২] প্রাচীন ভেস্টগোটা আইনে বলা হয়েছে, কোনো বিধবা তখনই পুনরায় বিবাহ করতে পারত যদি তার অনুপস্থিতিতে কোনো দাস ফস্ত্রে বা ফস্ত্রা খামার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারত। অপরদিকে, নতুন ভেস্টগোটা আইন অনুসারে, ফস্ত্রে এবং ফস্ত্রার ওপর আরও বেশি আস্থা রাখা হতো, কারণ কখনো কখনো তাদের মালিকের চাবিগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হতো। একইভাবে, কিছু ফস্ত্রে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, দাসত্বের অবস্থায় থেকেও তারা সামরিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারত।[১৭০][১৭৩] তবে তাদের এই স্বাধীনতার পরেও, ফস্ত্রে বা ফস্ত্রার যেকোনো সন্তান মালিকের সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য হতো।[৩৩]

একজন মুক্ত দাস সম্পূর্ণ আইনি মর্যাদা পেত না; উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রাক্তন দাসকে হত্যার শাস্তি ছিল তুলনামূলকভাবে হালকা। একজন প্রাক্তন দাসের সন্তানের সামাজিক মর্যাদা তার বাবা-মার তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল, তবে তা এখনও নিচু স্তরের ছিল। মহিলারা সাধারণত দাস হিসেবে বন্দি হতো এবং প্রভুদের উপপত্নী হতে বাধ্য করা হতো। এই নারীদের সন্তানদের উত্তরাধিকার বা বৈধতা সংক্রান্ত খুব কম অধিকার থাকত, তবে যদি তারা রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রয়োজনীয় হতো বা তাদের বাবা-মা বিশেষভাবে স্নেহ করতেন, তাহলে কিছু সুযোগ পেতে পারত। তবে এ নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।[১৭৪]

ক্রমশ দাসপ্রথার পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের এক ধরনের কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ মুক্ত মানুষরা কোনো প্রভুর জন্য চাষাবাদ করত, ফলে দাসের প্রয়োজনীয়তা কমে আসতে থাকে।[১৭৩][১৭৫] নরওয়ের ১২৭৪ সালের আইনসংহিতা ল্যান্ডস্লোভ (ভূমির আইন)-এ দাসদের উল্লেখ না থাকলেও, প্রাক্তন দাসদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ধারণা করা হয় যে, এই সময়ের মধ্যে নরওয়েতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন][ ডেনমার্কে ১৩শ শতকে ধীরে ধীরে দাসপ্রথার স্থান দখল করে ভূমিদাসত্ব (হোভারিয়েট)। অন্যদিকে, সুইডেনে দাসপ্রথা ১৩৩৪ সালে বিলুপ্ত হয়, তবে সেখানে কখনোই ভূমিদাসত্ব চালু হয়নি।[১৭৬]

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে দাসপ্রথা

[সম্পাদনা]ব্রিটিশ ওয়েলস, গ্যালিক আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড ছিল খ্রিস্টান ইউরোপের সর্বশেষ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়। গ্যালিক প্রথা অনুযায়ী, যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো। যখন পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হচ্ছিল, তখন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ভাইকিং আক্রমণের ফলে এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষ বন্দি হয়ে দাসে পরিণত হয়। আইরিশ গির্জা দাসপ্রথার কড়া বিরোধী ছিল এবং তারা ১১৬৯ সালের নরমান আক্রমণের জন্য এই প্রথাকে দায়ী করেছিল। তাদের মতে, এটি ছিল ঈশ্বরের শাস্তি, যা দাসপ্রথা ছাড়াও বহুবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের মতো সামাজিক রীতিনীতির প্রতি স্থানীয় জনগণের স্বীকৃতির কারণে এসেছিল।

ভূমীদাসত্ব বনাম দাসত্ব

[সম্পাদনা]যেভাবে দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসত্বের বিকাশ ঘটেছিল, তা বোঝার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, বিশেষ করে ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসত্বে রূপান্তর ঘটেছিল। তবে, এই ধারণাটি মাত্র ২০০ বছর আগে থেকে প্রচলিত এবং এই পরিবর্তন কতটা দ্রুত ঘটেছিল, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১৭৭] মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদ পিয়ের বনাসি মনে করেন যে প্রাচীন বিশ্বে প্রচলিত মালিকানাধীন দাসপ্রথা দশম শতকের ইউরোপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এর পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসত্ব চালু হয়েছিল।[১৭৮] অন্যদিকে, জ্যঁ-পিয়ের দেভরোয়া মনে করেন যে ইউরোপের কিছু অঞ্চলে দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসত্বে পরিবর্তন ধাপে ধাপে হয়েছে।[১৭৯] তবে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গ্রামাঞ্চল, আইসল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার, মতো কিছু অঞ্চলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পরেও তিনি মনে করেন যে "পশ্চিমা ধাঁচের ভূমিদাসত্ব" দেখা যায়নি।[১৮০] এই বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে দাস ও ভূমিদাস—উভয়ের উপস্থিতি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসত্বে রূপান্তর ঘটে। ক্যাথলিক চার্চ এই পরিবর্তনকে উৎসাহিত করেছিল এবং নিজেদের উদাহরণ স্থাপন করেছিল। ৯৯২ সালে ক্যাথলিকদের দাস বানানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং দাসদের মুক্তি প্রদানকে ধর্মীয়ভাবে মহৎ কাজ বলে গণ্য করা হয়। তবে, অন্য ধর্ম বা মতাদর্শের অনুসারীদের দাস হিসেবে রাখার বিধান তখনও বৈধ ছিল।[১৮১]

দাস এবং ভূমিদাসের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি দাসপ্রথা ও ভূমিদাসত্বের মৌলিক ভিত্তি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ডমিনিক বার্তেলেমি সহ অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে দাসত্ব ও ভূমিদাসত্বকে পৃথক দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা ঠিক নয়, কারণ দাসত্বের বিভিন্ন স্তর ও প্রকৃতি রয়েছে, যা সাধারণ শ্রেণিবিন্যাসে ধরা পড়ে না।[১৮২] ইতিহাসবিদদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো রাষ্ট্রের মধ্যে দাসপ্রথা ও ভূমিদাসত্বের ভূমিকা এবং এর ফলে দাস ও ভূমিদাসদের জন্য কী ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব পড়ত। কিছু গবেষক মনে করেন যে দাসপ্রথার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল জনজীবন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাসদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, অন্যদিকে ভূমিদাসত্ব ছিল এক ধরনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক, যা সাধারণত আইনি ব্যবস্থায় সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকত না।[১৮৩] ওয়েন্ডি ডেভিস যুক্তি দেন যে ভূমিদাসরাও, দাসদের মতো, জনসাধারণের বিচার ব্যবস্থার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তাদের আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট জমিদারের ব্যক্তিগত আদালতে নিষ্পত্তি করা হতো।[১৮৪]

যদিও গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তবে দাসপ্রথা ও ভূমিদাসত্বের একটি সাধারণ রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব। সাধারণত দাসদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকত না, বরং তারা নিজেরাই তাদের প্রভুর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। দাসদের সম্পূর্ণ সময় তাদের প্রভুর জন্য কাজ করতে হতো এবং কাজ না করলে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হতো, যা এক ধরনের নেতিবাচক প্রণোদনা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৮৫] অন্যদিকে, ভূমিদাসদের নিজস্ব চাষযোগ্য জমি থাকত, যা মূলত তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ধরনের "পারিশ্রমিক" ছিল, যা ভূমিদাসের সেবার বিনিময়ে দেওয়া হতো।[১৮৬] ভূমিদাসরা নিজেদের জমিতে আংশিক সময় কাজ করত এবং বাকি সময় প্রভুর জন্য খাটতে হতো। তারা ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ পেত, যা দাসদের জন্য সাধারণত সম্ভব ছিল না।[১৮৫]

দাসদের সাধারণত বিদেশি দেশ বা মহাদেশ থেকে দাস ব্যবসার মাধ্যমে আনা হতো। অন্যদিকে, ভূমিদাসরা সাধারণত ইউরোপের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল এবং তাদের দাসদের মতো জোরপূর্বক স্থানান্তরের শিকার হতে হতো না। ভূমিদাসরা সাধারণত পরিবারসহ বসবাস করত ও কাজ করত, কিন্তু দাসদের ক্ষেত্রে পরিবারের ধারণাটি অনেকটাই অনিশ্চিত ছিল।[১৮৭] যে কোনো মুহূর্তে দাসদের পরিবার দাসব্যবসার মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারত। প্রভুরা প্রায়ই এই ভয়ের সুযোগ নিয়ে দাসদের বাধ্যগত রাখার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করত।[১৮৮]

ভূমিদাসপ্রথার অবসান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ইতিহাসবিদ জর্জ ডুবি একে "শব্দটির কঠোর অর্থে ভূমিদাসপ্রথা" হিসেবে উল্লেখ করে এর সমাপ্তি আনুমানিক দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে হয়েছে বলে মনে করেন।[১৮৯] তবে অন্যান্য ইতিহাসবিদরা এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, ভূমিদাসপ্রথা নিয়ে আলোচনা ও এর প্রতিষ্ঠানগত উল্লেখ পরবর্তী সময়েও পাওয়া যায়। যেমন, ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ শতকে এবং মধ্য ইউরোপে, যেখানে পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসপ্রথার পতনের সময়ই এটি বিকশিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে একটি হলো ভাষাগত বিশ্লেষণ। আনুমানিক ১০০০ সালের দিকে দাস বা ভূমিদাসদের উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শব্দচয়নে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বলে ধারণা করা হয়। তবে এই পরিবর্তন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা আদৌ বিদ্যমান ছিল কি না, সে বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে একমত হওয়া যায়নি।[১৯০]

উপরন্তু, মুদ্রাবিদরা ভূমিদাসপ্রথার পতনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলো, মুদ্রার প্রচলন ভূমিদাসপ্রথার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, কারণ সামন্তপ্রভুরা বাধ্যতামূলক খেতমজুরের ওপর নির্ভর করার চেয়ে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করাকে অধিক সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। কিছু ইতিহাসবিদের মতে, ইউরোপজুড়ে অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতির সময় সামন্তপ্রভুরা ভূমিদাসদের কাছে জমি বিক্রি করতে শুরু করেন, যার ফলে ভূমিদাসরা স্বাধীনতার সুযোগ পায়।[১৯১] অন্যদিকে, কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, দাসপ্রথার অবসান মূলত রাজশক্তির উদ্যোগে ঘটেছিল। তারা রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফরমান ও আইন জারি করে ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন।[১৯২]

মধ্যযুগীয় ইউরোপের কিছু অঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার অনুপস্থিতি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইতিহাসবিদ জাঁ-পিয়ের দেভ্রোয়ে মনে করেন যে, এসব অঞ্চলে দাসপ্রথার উৎপত্তি অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে হয়নি, বরং এটি সামাজিক প্রথা হিসেবে টিকে ছিল। [১৯৩] অন্যদিকে, হাইনরিশ ফিখতেনাউ যুক্তি দেন যে মধ্য ইউরোপে শ্রমবাজার এতটা শক্তিশালী ছিল না যে দাসপ্রথা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠত।[১৯৪]

দাসত্বের ন্যায্যতা

[সম্পাদনা]প্রাচীন রোমের শেষ দিকে দাসত্বের প্রতি সরকারিভাবে দোদুল্যমান মনোভাব দেখা যায়। জাস্টিনিয়ানের আইনি বিধি অনুযায়ী, দাসত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এইভাবে: "এটি একটি প্রথা, যা জাতির আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তির অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে, যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে।"[১৯৫]

মধ্যযুগ জুড়ে দাসপ্রথার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যাগুলোর প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্মীয় পার্থক্যের ধারণা। দাসদের সাধারণত বাইরের লোক হিসেবে গণ্য করা হতো, যারা যুদ্ধের মাধ্যমে বন্দি হয়েছিল। এই কারণে, হিব্রু ও ইসলামি চিন্তাধারায় দাসদের "অভ্যন্তরীণ শত্রু" হিসেবে দেখা হতো।[১৯৬] খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে পৌত্তলিক এবং ধর্মবিচ্যুতদের বিশ্বাসের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তাদের দাসত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হতো। তত্ত্বগতভাবে, যারা দাসত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা যদি ধর্মান্তরিত হতো, তবে তারা মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারত। তবে বাস্তবে এই চর্চা অসমঞ্জস ছিল। মালিকদের জন্য ধর্মান্তরিত দাসদের মুক্তি দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, এবং অনেক ক্ষেত্রে দাসদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা নিরুৎসাহিত করা হতো।[১৯৭] খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে একই ধর্মের অনুসারীদের দাস বানানো নিরুৎসাহিত, বা কখনো কখনো নিষিদ্ধ ছিল। ফলে উত্তর ইউরোপের পৌত্তলিক জনগোষ্ঠী ও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা এই তিন ধর্মীয় গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। দাসত্বের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক্যকে একত্রে বিবেচনা করা হতো।[১৯৭]

দাসপ্রথার পক্ষে খ্রিস্টানদের অন্যতম বড় যুক্তি ছিল "হামের অভিশাপ" নামক ধর্মীয় ধারণা, বিশেষত গাঢ় ত্বকের মানুষের দাসত্বকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। হামের অভিশাপ বলতে বোঝানো হয় বাইবেলের ( উৎপত্তি ৯:২০-২৭ ) একটি কাহিনী, যেখানে নোহের পুত্র হাম তার পিতাকে মাতাল ও নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে। যদিও হাম আসলে কী অপরাধ করেছিল, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এরপর নোহ তার নাতি কেনানের পর অভিশাপ দেন, যাতে সে তার ভাইদের "দাসের দাস" হয়ে থাকে। যদিও এই কাহিনিতে গাত্রবর্ণ বা জাতি সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ নেই, পরবর্তী সময়ে অনেক ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম পণ্ডিত এই ঘটনাকে দাসত্ব ও কালো ত্বকের ওপর অভিশাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। এর মাধ্যমে তারা বিশেষত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের দাসত্বকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেন।[১৯৮] মধ্যযুগে এই ব্যাখ্যা শুধু দাসত্ব নয়, কখনো কখনো দাসত্বের একটি পরিশীলিত রূপ হিসেবে সার্ফপ্রথার পক্ষেও ব্যবহার করা হয়। ৭ম শতকের মুসলিম লেখায় হামের অভিশাপকে আফ্রিকানদের দীর্ঘকাল ধরে দাস বানিয়ে রাখার জন্য একটি যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী বিশ্বের দাসপ্রথার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

মানব স্বাধীনতার ধারণা প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও, খ্রিস্টধর্মীয় বিধান (ক্যানন আইন) দাসত্বকে বৈধতা দিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের একটি আইনি "আপোষ" তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে দাসত্বকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য উপযুক্ত কারণ থাকা আবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়। এই কারণ নির্ধারণের ক্ষমতা পোপের হাতে ন্যস্ত ছিল।[১৯৯] দাসত্বের অবস্থাকে আদি পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো।[২০০] পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মাঝামাঝি সময়ে ক্যাথলিক চার্চ, বিশেষত পোপতন্ত্র, সারাসেন, পৌত্তলিক, অবিশ্বাসী এবং "খ্রিস্টের অন্যান্য শত্রুদের" দাস বানানোর পক্ষে সক্রিয়ভাবে যুক্তি প্রদান করে। ১৪৫২ সালে, ডাম ডাইভারসাস নামের একটি পোপীয় ডিক্রি (পোপের আনুষ্ঠানিক আদেশ) দ্বারা পর্তুগালের রাজা আফনসো পঞ্চমকে যে কোনো সারাসেন বা পৌত্তলিককে দাস বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়। পোপ নিকোলাস পঞ্চম এই আদেশের মাধ্যমে রাজা আফনসোর সামরিক অভিযানকে বৈধতা দেন এবং ঘোষণা করেন যে—

অ্যাপোস্টলিক ক্ষমতার বলে এই নির্দেশের মাধ্যমে সারাসেন, পৌত্তলিক, অবিশ্বাসী এবং খ্রিস্টের অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ, বিজয়, যুদ্ধ এবং বশীভূত করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করা হলো ... এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হলো ...[২০১]

১৪৫৫ সালে, "রোমানাস পন্টিফেক্স" শিরোনামে আরেকটি পোপীয় ডিক্রি প্রকাশিত হয়, যেখানে পোপ নিকোলাস পঞ্চম পুনরায় অবিশ্বাসীদের দাসত্বের পক্ষে সমর্থন জানান। এই ডিক্রির মূল প্রেক্ষাপট ছিল পর্তুগালের উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্যপথের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এতে পর্তুগিজদের দাস ব্যবসার বৈধতা নিশ্চিত করা হয়।[২০২]

ঐতিহাসিকরা, যেমন টিমোথি রেবর্ন, যুক্তি দিয়েছেন যে ধর্মীয় যুক্তিগুলো মূলত দাসপ্রথার পিছনে থাকা অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে আড়াল করার জন্য ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ, দাসত্বের পক্ষে যে ধর্মীয় আদর্শ তুলে ধরা হতো, তা ছিল মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি কৌশল।[১৯৭]

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ Rio, Alice (২০১৭-০৩-৩০)। Slavery After Rome, 500–1100 (ইংরেজি ভাষায়)। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 23। আইএসবিএন 978-0-19-100902-0।

- ↑ Rodriguez, Junius P. (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। "Slavery in medieval Europe"। The Historical Encyclopedia of World Slavery (ইংরেজি ভাষায়)। ABC-CLIO। পৃষ্ঠা 596। আইএসবিএন 978-0-87436-885-7। 2 volumes

- ↑ ক খ Biermann, Felix; Jankowiak, Marek (২০২১-১১-১৮)। The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe: The invisible commodity (ইংরেজি ভাষায়)। Springer Nature। আইএসবিএন 978-3-030-73291-2।

- ↑ ক খ গ ঘ Scott, S.P. (সম্পাদক)। "Forum judicum" [The Visigothic Code]। libro.uca.edu/vcode (লাতিন ভাষায়)। Conway, AR: University of Central Arkansas।

- ↑ Forum judicum[৪](Book IV, Title IV)

- ↑ Forum judicum[৪](Book III, Title I, item III)[৪](Book III, Title III, item III)[৪](Book III, Title IV)

- ↑ Rio, Alice (২০১৭-০৩-৩০)। Slavery After Rome, 500-1100 (ইংরেজি ভাষায়)। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 39। আইএসবিএন 978-0-19-100902-0।

- ↑ Fouracre, Paul; Gerberding, Richard A. (১৯৯৬)। Late Merovingian France: History and hagiography। Manchester University Press। পৃষ্ঠা 97–99 & 111। আইএসবিএন 0-7190-4791-9।

- ↑ "Slave"। Domesday Book। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ Anderson, Perry (১৯৯৬)। Passages from Antiquity to Feudalism। পৃষ্ঠা 141।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ Slavery, Slave Trade. ed. Strayer, Joseph R. Dictionary of the Middle Ages. Volume 11. New York: Scribner, 1982. আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৮৪১৯০৭৩০

- ↑ ক খ "Historical survey The international slave trade"। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ ক খ "Battuta's Trip: Anatolia (Turkey) 1330–1331"। ২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ ক খ Il pactum Lotharii del 840 Cessi, Roberto. (1939–1940) – In: Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Morali e Lettere Ser. 2, vol. 99 (1939–40) p. 11–49

- ↑ "Pacta Veneta. A chronology in four steps. PAX TIBI MARCE Venice: government, law, jurisprudence Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza" (পিডিএফ)। ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Internet History Sourcebooks Project"। sourcebooks.fordham.edu। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ ক খ Jankowiak, Marek (২৭ ফেব্রু ২০১২)। "Dirhams for slaves. Investigating the Slavic slave trade in the tenth century"।

- ↑ Duchesne, Louis Marie Olivier. XCIII Zacharias (741–752). Le Liber pontificalis; texte, introduction et commentaire par L. Duchesne (Volume 1). 1886. p. 426–439. Available on archive.org

- ↑ "CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Pope St. Zachary"। newadvent.org। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ Reverend Alban Butler. "St. Zachary, Pope and Confessor". The Lives of the Saints, Volume 3. 1866.

- ↑ Slavery, Slave Trade. ed. Strayer, Joseph R. Dictionary of the Middle Ages. Volume 11. New York: Scribner, 1982. আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৮৪১৯০৭৩০

- ↑ MGH, Leges, Capitularia regum Francorum, II, ed. by A. Boretius, Hanovre, 1890, p. 250–252 (available on-line).

- ↑ ক খ গ Valante, Mary A. (২০১৩)। "Castrating Monks: Vikings, the Slave Trade, and the Value of Eunuchs"। Castration and Culture in the Middle Ages। Boydell & Brewer। আইএসবিএন 978-1-84384-351-1। জেস্টোর 10.7722/j.ctt2tt1pr।

- ↑ Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500–1800. Robert Davis (2004). p.45. আইএসবিএন ১-৪০৩৯-৪৫৫১-৯.

- ↑ ক খ Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350 Oxford University Press আইএসবিএন ০১৯৫০৬৭৭৪৬

- ↑ Rawlins, Gregory J.E. Rebooting Reality — Chapter 2, Labor (archive from December 23, 2008)

- ↑ Olivia Remie Constable (1996). Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900–1500. Cambridge University Press. pp. 203–204. আইএসবিএন ০৫২১৫৬৫০৩০

- ↑ ক খ Collins, Roger (১৯৯৫)। Early Medieval Spain – Springer (ইংরেজি ভাষায়)। আইএসবিএন 978-0-333-64171-2। ডিওআই:10.1007/978-1-349-24135-4।

- ↑ "BREPOLiS – Login"। apps.brepolis.net। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ Junius P Rodriguez (১৯৯৭)। The Historical Encyclopedia of World Slavery। ABC-CLIO। পৃষ্ঠা 674। আইএসবিএন 9780874368857।

- ↑ Kuhn, Hans (১৯৭৩)। Amt. 1. Sprachlichee। RGA 1:258। পৃষ্ঠা 258।

- ↑ ক খ গ ঘ Susan Jane Allen (২০১৭)। An Introduction to the Crusades। আইএসবিএন 978-1-4426-0023-2। ওসিএলসি 983482121।

- ↑ ক খ গ Sawyer, Birgit (২০০০)। The Viking-Age Rune-Stones: custom and commemoration in early medieval Scandinavia। OUP Oxford।

- ↑ Brink, Stefan (২০২১-০৯-২৩)। "Scandinavian Slavery"। Thraldom। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 70–76। আইএসবিএন 978-0-19-753235-5। ডিওআই:10.1093/oso/9780197532355.003.0004। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

- ↑ Heebøll-Holm, Thomas K. (২০২০-০৬-০৪)। "Piratical slave-raiding – the demise of a Viking practice in high medieval Denmark": 431–454। আইএসএসএন 0346-8755। ডিওআই:10.1080/03468755.2020.1748106।

- ↑ See Iceland History

- ↑ Reuter, Timothy (২০১৩-০১-০১), "The text – The Annals of Fulda", The Annals of Fulda, Manchester University Press, পৃষ্ঠা 88, আইএসবিএন 9781526112736, ডিওআই:10.7765/9781526112736.00009, সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২

- ↑ E.g. Mac Airt and Mac Niocaill (১৯৮৩)। The Annals of Ulster, to AD 1131। Dublin Institute for Advanced Studies। পৃষ্ঠা 311।

- ↑ Adam of Bremen. History of the Archbishops of Hamburg-Bremen। Columbia University Press। ১৯৫৯। পৃষ্ঠা 190, bk. 4, ch.6।

- ↑ Magnusson, Magnus; Palsson, Hermann (১৯৬৯)। Laxdaela saga ; Translated with an introduction by Magnus Magnusson and Hermann Palsson.। Penguin। পৃষ্ঠা 64। ওসিএলসি 223343478।

- ↑ Krag, Claus (১৯৮২)। "Treller og Trellehold" (3): 209–227।

- ↑ Niels Skyum-Nielsen, "Nordic Slavery in an International Context," Medieval Scandinavia 11 (1978–79) 126–48

- ↑ "The Slave Market of Dublin"। ২৩ এপ্রিল ২০১৩।

- ↑ The New Cambridge Medieval History: Volume 3, C.900-c.1024. (1995). Storbritannien: Cambridge University Press. p. 91

- ↑ The World of the Khazars: New Perspectives. Selected Papers from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquium. (2007). Nederländerna: Brill. p. 232

- ↑ The New Cambridge Medieval History: Volume 3, C.900-c.1024. (1995). Storbritannien: Cambridge University Press. p. 504

- ↑ "James E. Montgomery, IBN FAḌLĀN AND THE RŪSIYYAH"। ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Why did Medieval Slave Traders go to Finland?"। ১৭ এপ্রিল ২০১৪।

- ↑ Medieval slave trade routes in Eastern Europe extended from Finland and the Baltic Countries to Central Asia "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

- ↑ Korpela, Jukka. The Baltic Finnic People in the Medieval and Pre-Modern Eastern European Slave Trade, in 'Russian History, Volume 41, Issue 1' p. 85-117

- ↑ Somerville, Angus A., trans. (২০১৪)। The Viking Age: A Reader। University of Toronto Press। পৃষ্ঠা 195–198।

- ↑ "William of Rubruck's Account of the Mongols"। depts.washington.edu। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Life in 13th Century Novgorod – Women and Class Structure"। ২৬ অক্টোবর ২০০৯। ২৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "The Effects of the Mongol Empire on Russia"। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Welcome to Encyclopædia Britannica's Guide to Black History"। www.britannica.com।

- ↑ Galina I. Yermolenko (১৫ জুলাই ২০১০)। Roxolana in European Literature, History and Culture। Ashgate Publishing, Ltd.। পৃষ্ঠা 111। আইএসবিএন 978-0-7546-6761-2। সংগ্রহের তারিখ ৩১ মে ২০১২।

- ↑ Campbelly, Jamesetta (২০১১)। "Part I: The Romans to the Norman Conquest, 500 BC – AD 1066"। A World by Itself: A History of the British Isles। Random House। পৃষ্ঠা 23। আইএসবিএন 9780712664967।

- ↑ Keenan, Desmond (২০০৪)। The True Origins of Irish Society। Xlibris Corporation। পৃষ্ঠা 152। আইএসবিএন 9781465318695।

- ↑ Crawley, John J. (১৯১০), Lives of the Saints, John J. Crawley & Co.

- ↑ Sturges, Robert S. (২০১৫)। Aucassin and Nicolette। Michigan State UP। পৃষ্ঠা xv। আইএসবিএন 9781611861570।

- ↑ "Internet History Sourcebooks Project"। sourcebooks.fordham.edu। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ Anne Taylor, Julie (২০০৭-০৪-০১)। "Freedom and Bondage among Muslims in Southern Italy during the Thirteenth Century": 72–73। আইএসএসএন 1360-2004। ডিওআই:10.1080/13602000701308889।

- ↑ Cassar, P (২৪ জুলাই ১৯৬৮)। "A medical service for slaves in Malta during the rule of the Order of St. John of Jerusalem.": 270–277। ডিওআই:10.1017/s0025727300013314। পিএমআইডি 4875614। পিএমসি 1033829

।

।

- ↑ "Brief History of the Knights of St. John of Jerusalem"। Hmml.org। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০। ১২ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৪ ডিসেম্বর ২০১১।

- ↑ Zilfi, Madeline C. (২০১৬-১১-২৫)। "Mediterranean Slavery Revisited (500-1800): Neue Perspektiven auf Mediterrane Sklaverei (500-1800), written by Stefan Hanss and Juliane Schiel" (ইংরেজি ভাষায়): 594–595। আইএসএসএন 1385-3783। ডিওআই:10.1163/15700658-00200006-05।

- ↑ Malamat, Abraham (১৯৭৬)। A History of the Jewish People (ইংরেজি ভাষায়)। Harvard University Press। পৃষ্ঠা ix, 564। আইএসবিএন 978-0-674-39731-6।

- ↑ Toch, Michael (২০১৩)। The Economic History of European Jews: Late Antiquity and Early Middle Ages। Koninklijke Brill nV। পৃষ্ঠা 178–190। আইএসবিএন 9789004235397। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২২।

- ↑ Klein, Herbert. The Atlantic Slave Trade.

- ↑ Rodriguez, Junius P. (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। The Historical Encyclopedia of World Slavery [2 Volumes] (ইংরেজি ভাষায়)। ABC-CLIO। পৃষ্ঠা 550। আইএসবিএন 978-0-87436-885-7।

- ↑ Berman, Harold J. (১৯৭৭)। "The Origins of Western Legal Science": 894–943, 898। আইএসএসএন 0017-811X। জেস্টোর 1340133। ডিওআই:10.2307/1340133।

- ↑ Alburn, Cary R. (জুন ১৯৫৯)। "Corpus Juris Civilis: A Historical Romance"। ABA Journal (ইংরেজি ভাষায়)। American Bar Association। পৃষ্ঠা 564।

- ↑ Fordham University, Internet History Sourcebooks Project। "Book I: Of Persons, Section III: Law of Persons"। Corpus Iurus Civilis: The Institutes, 535 CE। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ Fordham University, Internet History Sourcebooks Project.। "Book I: Of Persons, Section V: Freedmen."। Corpus Iurus Civilis: The Institutes, 535 CE। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৮-০৩।

- ↑ "BRITISH HISTORY THE STORY of FREEDOM LIBERTY! THE TIMELINE Freedom & justice go hand in hand"। britsattheirbest.com। Archived from the original on ১১ মার্চ ২০০৭। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Welcome to Encyclopædia Britannica's Guide to History"। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ ক খ Kaplan, Lindsay (২০১৮-১২-০৭)। Figuring Racism in Medieval Christianity (ইংরেজি ভাষায়)। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 144। আইএসবিএন 978-0-19-067824-1।

- ↑ Allain, Jean (২০১২-০৯-২৭)। The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary (ইংরেজি ভাষায়)। OUP Oxford। পৃষ্ঠা 38। আইএসবিএন 978-0-19-966046-9।

- ↑ Crone, Patricia. Roman, Provincial, and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate. Cambridge University Press, 1987.

- ↑ Wegner, J. R. "Islamic and Talmudic Jurisprudence: The Four Roots of Islamic Law and their Talmudic Counterparts," The American Journal of Legal History, 26, 1 (1982): p. 25-71.

- ↑ Lewis, Bernard, Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry. Oxford University Press, 1990, p. 4.

- ↑ Lewis, 1990, p. 5.

- ↑ Wright, John, The Trans-Saharan Slave Trade. Routledge, 2007, p. 2.

- ↑ Wright, 2007, p. 3.

- ↑ Wright, 2007, p. 4.

- ↑ IV:3, XXIII:6; XXXIII:50–52; LXX:30

- ↑ Ali, Kecia. Marriage and Slavery in Early Islam. Harvard University Press, 2010; Wright, 2007, p. 3.

- ↑ Lewis, 1990, p. 62.

- ↑ Bacharach, Jere L., "African Military Slaves in the Medieval Middle East: The Cases of Iraq (869–955) and Egypt (868–1171)." International Journal of Middle East Studies, Vol. 13, No. 4 (Nov., 1981) 471–495.

- ↑ Savage, E., "Berbers and Blacks: Ibadi Slave Traffic in Eighth-Century North Africa", The Journal of African History, Vol. 33, No. 3 (1992), 351–368.

- ↑ Yaacov Lev, David Ayalon (1914–1998) and the history of Black Military Slavery in medieval Islam, Der Islam 90.1 (January 2013): Accessed 22 November 2014, doi:

- ↑ ক খ গ Lev, David Ayalon

- ↑ Jere L. Bacharach, African Military Slaves in the Muslim Middle East. BlackPast.org. Retrieved 20 November 2014.

- ↑ Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East. (Oxford University Press, 1994). Retrieved 19 November 2014.

- ↑ ক খ Lewis, Race and Slavery

- ↑ Lewis, Race and Slavery, p. 11

- ↑ ক খ Lewis, Race and Slavery, p. 14

- ↑ Lewis, Race and Slavery, pp. 11–12

- ↑ Lewis, Race and Slavery, p. 12

- ↑ Lewis, Race and Slavery, p. 71

- ↑ Phillips, William D. Jr. (১৯৮৫)। Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade। Manchester University Press। পৃষ্ঠা 37। আইএসবিএন 978-0-7190-1825-1।

- ↑ ক খ "Janissary"। everything2.com। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "Internet History Sourcebooks Project"। sourcebooks.fordham.edu। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "The Turks: History and Culture"। ১৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ "In the Service of the State and Military Class"। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

- ↑ See generally Jay Winik (2007), The Great Upheaval.

- ↑ Benjamin Z. Kedar, "The Subjected Muslims of the Frankish Levant", in The Crusades: The Essential Readings, ed. Thomas F. Madden, Blackwell, 2002, p. 244. Originally published in Muslims Under Latin Rule, 1100–1300, ed. James M. Powell, Princeton University Press, 1990. Kedar quotes his numbers from Joshua Prawer, Histoire du royaume latin de Jérusalem, tr. G. Nahon, Paris, 1969, vol. 1, pp. 498, 568–72.

- ↑ Christopher Tyerman, God's War, A new History of the Crusades pp. 226–228. quote = "Just as non-muslim communities survived under Islam, so non-Christians lived unfree but largely unmolested in Frankish outremer. After the early massacres, displacements and expulsions of Muslims and Jews from conquered cities, coexistence, rather than integration or persecution prevailed ... At Acre, where the two faiths shared a converted mosque as well as a suburban shrine, Muslim visitors were treated fairly and efficiently. Mosques still operated openly in Tyre and elsewhere."

- ↑ Christopher Tyerman, God's War, A new History of the Crusades, p. 230.

- ↑ ক খ Hans E. Mayer, "The Concordat of Nablus" (Journal of Ecclesiastical History 33 (October 1982)), pp. 531–533.

- ↑ Benjamin Z. Kedar, On the origins of the earliest laws of Frankish Jerusalem: The canons of the Council of Nablus, 1120 (Speculum 74, 1999), pp. 330–331; Marwan Nader, Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus (1099–1325) (Ashgate: 2006), pg. 45.

- ↑ D., Phillips, William (২০১৪)। Slavery in Medieval and Early Modern Iberia। University of Pennsylvania Press। পৃষ্ঠা 20। আইএসবিএন 978-0-8122-4491-5। ওসিএলসি 913510589।

- ↑ Fynn-Paul, Jeffrey (২০০৯)। "Empire, Monotheism and Slavery in the Greater Mediterranean Region from Antiquity to the Early Modern Era": 13। আইএসএসএন 0031-2746। জেস্টোর 40586930।