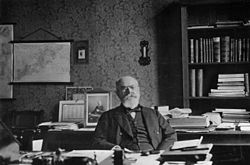

Friedrich August von Holstein

Friedrich August Karl Ferdinand Julius von Holstein, genannt Fritz von Holstein (* 24. April 1837 in Schwedt; † 8. Mai 1909 in Berlin) war ein deutscher Diplomat. Da Holstein zwischen 1890 und 1906 einen gewichtigen Einfluss auf die deutsche Außenpolitik ausübte, ohne in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, bezeichnete ihn der Journalist Maximilian Harden als die Graue Eminenz.[1]

Biografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Friedrich August von Holstein entstammte dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht von Holstein. Sein Vater, August von Holstein (* 1800; † 1863), war ein preußischer Offizier. Seine Mutter Karoline, eine geborene von Brünnow, war bei seiner Geburt bereits 45 Jahre alt. Holstein wuchs zunächst auf dem Gut Trebenow in Pommern auf. Später zog die Familie nach Berlin, wo er das Köllnische Gymnasium besuchte, an dem er 1853 das Abitur ablegte. Von 1853 bis 1856 studierte er Rechtswissenschaften an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Dank zahlreicher Europareisen sprach er ausgezeichnet Französisch und Italienisch.

Nachdem er am Stadtgericht Berlin als Auskultator und Gerichtsreferendar Berufserfahrung gesammelt hatte, wandte er sich im Dezember 1860 der diplomatischen Laufbahn zu und wurde Attaché bei der deutschen Gesandtschaft in Petersburg unter Otto von Bismarck und Kurd von Schlözer. Beim Einstieg in den diplomatischen Dienst war ihm Bismarck behilflich gewesen, den sein Vater seit langem kannte. Von 1863 bis 1867 wirkte Holstein nacheinander als Legationssekretär an den preußischen Vertretungen in Rio de Janeiro, London, Washington, Stuttgart, Florenz und ab 1867 in Kopenhagen.

1870 wurde er in der politischen Abteilung des Auswärtigen Amts beschäftigt und 1871 nach Versailles berufen. Hier war Holstein für die Übersetzung der Kapitulationsdokumente zuständig. Im November 1871 wurde er in Paris zweiter Botschaftssekretär, im Mai 1872 zum Legationsrat befördert.

Aufsehen erregte Holstein in der Affäre um den Botschafter in Paris, Graf Harry von Arnim. Der ambitionierte Diplomat von Arnim war Bismarck ein Dorn in Auge. Einerseits wollte Arnim Bismarck in der Kanzlerschaft beerben. Andererseits unterstützte der Pariser Botschafter die französischen Monarchisten. Um Arnim zu stürzen, versorgte Holstein den Kanzler mit belastendem Material. Die Machenschaften Holsteins wurden jedoch publik und die Berliner Adelskreise, die hinter Arnim standen, nahmen es dem Diplomaten übel.[2]

Im April 1876 kehrte er nach dem Sturz des Grafen Harry von Arnim in die Politische Abteilung des Auswärtigen Amts zurück, wurde 1878 Wirklicher Legationsrat, 1880 Wirklicher Geheimer Legationsrat, 1883 Stellvertreter des Unterstaatssekretärs und am 31. März 1891 schließlich Wirklicher Geheimer Legationsrat mit dem Titel „Exzellenz“. Im Auswärtigen Amt erlangte Holstein durch das enge Verhältnis zu Bismarck und seinem Sohn Herbert eine Schlüsselstellung. Vor allem über Herbert versuchte der Diplomat seine Vorstellungen zu übermitteln.[3] Seine Position baute Holstein auch durch die Beeinflussung der Personalfragen aus. So zum Beispiel setzte er seinen Freund Graf Hatzfeldt als Staatssekretär im Auswärtigen Amt durch.

In den 1880er Jahren distanzierte sich Holstein zunehmend von Bismarck und Herbert von Bismarck. Der Diplomat übte Kritik an der pro-russischen Außenpolitik des Kanzlers und befürwortete den Ausbau des Dreibundes zu einer festen Militärallianz, der sich Großbritannien anschließen sollte. Auch dem Rückversicherungsvertrag stand der Diplomat ablehnend gegenüber, da der Vertrag der Mittelmeerentente widersprach.[4] Holstein sah in Russland die größte Bedrohung für das Deutsche Reich und befürwortete einen Präventivschlag gegen das Zarenreich.

Mit dem Ausscheiden Bismarcks und auch Herberts aus dem diplomatischen Dienst im März 1890 wurde Holstein ein einflussreicher Außenpolitiker des Deutschen Reiches. Seine administrative Tüchtigkeit und seine langjährige Erfahrung sprachen für den Diplomaten. Dank seines guten Einvernehmens mit Philipp zu Eulenburg, dem Freund des Kaisers, und mit Bernhard von Bülow konnte der Diplomat indirekt Einfluss auf die Entscheidungen Wilhelms II. nehmen.

In den nächsten Jahren demontierte Holstein Bismarcks Bündnispolitik. Im Frühjahr 1890 wandte er sich gegen die Fortführung des Rückversicherungsvertrags mit Russland, den Caprivi und Wilhelm II. ursprünglich verlängern wollten. Holstein sah in Großbritannien den idealen Bündnispartner für das Deutsche Reich. Jahrelang arbeitete er auf ein Bündnis mit dem Inselreich hin. Doch ohne Erfolg. Großbritannien sperrte sich gegen die deutschen Annäherungen. Sein Plan einer Kontinentalliga wurde nicht durchgesetzt. Die deutsche Expansion in Übersee begrüßte Holstein nicht, legte aber auch kein Veto gegen den imperialistischen Kurs Wilhelms II. ein.

Mit dem Abschluss der entente cordiale zwischen Frankreich und Großbritannien 1904 stand Holstein vor den Trümmern seiner Außenpolitik. Da sich Großbritannien dem „Erbfeind“ Deutschlands angenähert hatte, wäre es noch schwieriger, London an die deutsche Seite zu ziehen. Zusätzlich belastete die Flottenfrage das deutsch-englische Verhältnis.

Holstein plante in den folgenden Jahren das Einvernehmen zwischen Frankreich und Großbritannien zu stören. Eine Chance dafür bot die Erste Marokkokrise und der Kongress von Algeciras 1906. Holsteins Einschätzung – und auch des Reichskanzlers von Bülow: Großbritannien würde keine französischen Kolonialpläne in Marokko unterstützen. Doch die beiden hochrangigen Politiker verkalkulierten sich. London stand den Franzosen in Algeciras bei. Die britisch-französische Entente hielt. Holstein zog die Konsequenzen: Am 14. April reichte er seinen Rücktritt in der vergeblichen Hoffnung ein, dass Kanzler und Kaiser nicht einwilligen.[5]

Friedrich von Holstein starb 1909, drei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt. Sein Leichnam wurde auf dem Invalidenfriedhof in Berlin beigesetzt. Seine zur Zeit der DDR eingeebnete Grabstelle wurde im Jahre 2009 mit einem Grabstein versehen.[6]

Zeitgenössische Bewertung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seine souveräne Aktenkenntnis, sein phänomenales Gedächtnis und seine Erfahrung in Personalfragen machten ihn für vier Kanzler – Bismarck, Caprivi, Hohenlohe und Bülow – unentbehrlich, doch wurde er nicht sonderlich gemocht.[7] Bismarck nannte ihn den „Mann mit den Hyänenaugen“. In seinen Memoiren berichtete Wilhelm II. später, die Persönlichkeit Holsteins sei ihm „unheimlich“ gewesen. Auch in anderen Erinnerungsbänden von Politikern, Diplomaten und Regierungsmitarbeitern erschienen ausführliche, oft negative Beurteilungen, beispielsweise in Bülows Denkwürdigkeiten (1930) oder den Memoiren des langjährigen Pressereferenten Otto Hammann, Der neue Kurs (1918).

Persönliches

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Grund für Holsteins Abwendung von und Gegnerschaft zu Bismarck in den 1880er Jahren wird angenommen, dass Bismarck belastendes Material über eine Affäre Holsteins während seiner Zeit bei der preußischen Gesandtschaft in Washington, D.C. (1866/1867) besessen habe, dass er den damit ausgeübten Druck allerdings durch die allmähliche Schwächung seiner Position nicht dauerhaft aufrechterhalten konnte. Die Angelegenheit, um die es dabei ging, bezog sich auf Alice Mason Hooper, die 1866 den US-Senator und berühmten Außenpolitiker Charles Sumner geheiratet hatte, sich nach einem Jahr aber von ihrem Gatten trennte, weil sie diesen verdächtigte, für die Abberufung Holsteins aus Washington verantwortlich zu sein.

Die Angriffe Maximilian Hardens gegen den Liebenberger Kreis um Philipp zu Eulenburg, die Ende 1906 die Harden-Eulenburg-Affäre auslösten, basierten möglicherweise auf Informationen Holsteins. Der spätere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Richard von Kühlmann, schildert in seinen Erinnerungen ein Gespräch mit Holstein unmittelbar vor dessen Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt 1906 und resümiert: „Als später in Maximilians Hardens ‚Zukunft‘ die ersten Artikel erschienen, die den ungeheuren Moltke-Eulenburg-Skandal einleiteten, war es mir nach der geschilderten Unterredung mit Holstein ohne weiteres klar, wo der geistige Urheber der Artikel zu suchen sei. Hardens Ausführungen deckten sich zum Teil fast wörtlich mit dem, was mir der damals noch allmächtige Geheimrat im Laufe der letzten Unterredung gesagt hatte.“ Später prangerte Harden öffentlich Fritz von Holstein als den Hauptverantwortlichen für die Misserfolge der deutschen Außenpolitik nach der Entlassung Bismarcks an. Der Archivar und Historiker Helmut Rogge machte das „politisch-publizistische Zusammenspiel“ später zum Thema eines Buches, Holstein und Harden (1957).[8]

Holsteins Adresse war jahrzehntelang Berlin S. W. 47, Großbeerenstraße 40. Von der spartanisch eingerichteten Wohnung aus, wenige Meter vom Fuße des Kreuzberger Wasserfalls im Viktoriapark entfernt, beeinflusste er nach der Absetzung Bismarcks als Graue Eminenz die Außenpolitik des Kaiserreichs.

Nach einer wohl unzutreffenden Legende soll das Schnitzel Holstein nach ihm benannt sein.

Nachlass

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Holstein blieb bis an sein Lebensende Junggeselle. Wie auch Leo von Caprivi war er eng befreundet mit der Salonnière Helene von Lebbin, die in der Berliner Wilhelmstraße einen politischen Salon unterhielt, in dem vorwiegend Politiker und Diplomaten des Auswärtigen Amts verkehrten. Ihr vererbte er seinen schriftlichen Hauptnachlass, den sie unter Verschluss hielt und kurz vor ihrem Tod 1913 an den befreundeten Bankier Paul von Schwabach weitergab.

Es sickerte durch, dass er der Besitzer war. Verleger, Journalisten und Historiker versuchten ihn zu einer Veröffentlichung zu bewegen, aber er verweigerte das, angeblich, weil die Schenkung eine Veröffentlichung verbot.[9] Allerdings war Schwabachs Vater Julius auch Geschäftspartner des Bismarck-Bankiers Gerson von Bleichröder, den Holstein in seinen Papieren scharf kritisierte.[10] Noch 1929 ging man fälschlich davon aus, dass er die Papiere vor der Revolution verbrannte und „damit das wichtigste Material für die politische Geschichte Wilhelms II und die Beurteilung der Kanzlerschaften Caprivi, Hohenlohe und Bülow vernichtete“.[11] Allerdings räumte Schwabach schon 1927 in seinem eigenen, weniger beachteten Buch Aus meinen Akten die weitere Existenz ein, nachdem er selbst und die Papiere oft genannt worden waren, als die Presse 1925 und 1926 Holsteins geheime Börsenspekulationen enthüllt hatte. Er beteuerte, er werde die Papiere weiterhin nicht öffentlich machen.[9]

Er hielt sich bis 1930 daran. Dann gewährte er Lebbins Neffen Friedrich von Trotha und dem Publizisten Friedrich Thimme Einsicht. Trothas Porträtbuch Fritz von Holstein als Mensch und Politiker (1931) nutzte die Papiere, wie der Autor und auch Thimme in seinem Vorwort einräumten.[12]

Das Wissen über Holstein vergrößerte sich durch diese Publikationen und auch eine Vielzahl von Memoiren sowie Aktenveröffentlichungen aus der Kaiserzeit. Der Schriftsteller Joachim von Reichel veröffentlichte 1932 unter seinem Pseudonym „Joachim von Kürenberg“ den biographischen Roman Die graue Eminenz. Der Lebensroman des Geheimrats Fritz v. Holstein.

Als der Archivar Helmut Rogge 1932 Holsteins Privatbriefe an seine Kusine Ida von Stülpnagel, geborene Holtzendorff, unter dem Titel Friedrich von Holstein: Lebensbekenntnis in Briefen an eine Frau veröffentlichte, die nicht zu Schwabachs Besitz gehörten, forderte er in seiner Einleitung Schwabach auf, die anderen Papiere freizugeben. Das geschah auch, und Rogge begann mit Unterstützung von Schwabachs Tochter Vera mit der Bearbeitung. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten emigrierte sie nach Großbritannien und nahm einige Transkripte mit, während die Originalpapiere in Deutschland blieben. Am 30. April 1935 wurde Schwabach gezwungen, der Gestapo 210 Notizbücher und Aktenbündel auszuhändigen.[13]

Später gingen die Papiere an das Auswärtige Amt. Bei Kriegsende beschlagnahmte sie die britische Besatzungsmacht. In Großbritannien beanspruchte Schwabachs Tochter Vera erfolgreich den Nachlass und übergab ihn zwei Historikern.[10] Die mehrbändige Veröffentlichung, ab 1955 zuerst in englischer Sprache als The Holstein Papers, dann 1957 bis 1963 in deutscher Sprache unter dem Buchtitel Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins, erzielte unter Historikern eine große Aufmerksamkeit als Quellenwerk.[14][15][16]

Die Forschungsergebnisse wurden auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen, weil sich führende Publikumsmedien damit beschäftigten. Der Spiegel brachte Holstein im September 1957 als „Die graue Eminenz – Neu entdeckter Tagebuch-Autor Fritz von Holstein“ auf seine Titelseite und begann damit eine mehrteilige historische Serie, die auf einer Auswahl der Geheimpapieren fußte.[17]

Schriften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Helmuth Rogge (Hrsg.): Friedrich von Holstein: Lebensbekenntnis in Briefen an eine Frau. Ullstein, Berlin 1932.

- Norman Rich, Max Henry Fisher (Hrsg., deutsche Ausgabe besorgt von Werner Frauendienst): Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins.

- Band 1: Erinnerungen und politische Denkwürdigkeiten. Musterschmidt, Göttingen/Berlin/Frankfurt 1956; 2. durchgesehene Auflage Musterschmidt, Göttingen/Berlin/Frankfurt 1958.

- Band 2: Tagebuchblätter. Musterschmidt, Göttingen/Berlin/Frankfurt 1957.

- Band 3: Briefwechsel [Teil 1] (30. Januar 1861–28. Dezember 1896). Musterschmidt, Göttingen/Berlin/Frankfurt 1961.

- Band 4: Briefwechsel [Teil 2] (10. Januar 1897–8. Mai 1909). Musterschmidt, Göttingen/Berlin/Frankfurt 1963.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Günter Richter: Holstein, Friedrich von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 550–552 (Digitalisat).

- Joachim von Kürenberg (d. i. Joachim von Reichel): Fritz von Holstein, die Graue Eminenz. Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1932; Nachdruck Universitas Deutsche Verlags-AG, Berlin 1934 (= Preußische Geschichte in Einzeldarstellungen. Band 3); 8. neubearbeitete Auflage Helmut Rauschenbach, Stollhamm/Berlin 1954 (Biographischer Roman).

- George W. F. Hallgarten: Fritz von Holsteins Geheimnis. Neues Licht auf die Lebensgeschichte der „Grauen Eminenz“. In: Historische Zeitschrift. Band 177, 1954, S. 75–83, ISSN 0018-2613.

- Maximilian Harden: Holstein. In: ders., Köpfe. Erich Reiss Verlag : Berlin, S. 89–145. [Digitalisat Internet Archive] [ursprünglich 1906, Neue Freie Presse, Wien, und Die Zukunft, Berlin]

- Helmut Krausnick: Holsteins Geheimpolitik in der Ära Bismarck 1886–1890. Dargestellt vornehmlich auf Grund unveröffentlichter Akten des Wiener Haus-, Hof- u. Staatsarchivs. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1942 (Zugleich: Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1941).

- Helmut Krausnick: Holstein und das deutsch-englische Verhältnis von 1890 bis 1901. In: Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht. Band 1, 1951, S. 141–158.

- Norman Rich: Eine Bemerkung über Friedrich von Holsteins Aufenthalt in Amerika. In: Historische Zeitschrift. Band 186, 1958, S. 80–86, ISSN 0018-2613 (Entgegnung auf Hallgartens Theorie, Holstein habe ein Verhältnis mit Sumners Gattin gehabt).

- Norman Rich: Friedrich von Holstein. Politics and diplomacy in the era of Bismarck and Wilhelm II. Cambridge University Press, Cambridge/London 1965.

- Günter Richter: Friedrich von Holstein. Ein Mitarbeiter Bismarcks. (= Historische Studien. H. 397) Matthiesen, Lübeck/Hamburg 1966, (Zugleich: Dissertation, Freie Universität Berlin 1966) ISBN 978-3-7868-1397-2.

- Günter Richter: Friedrich von Holstein. Politiker im Schatten der Macht. (= Persönlichkeit und Geschichte. Band 49) Musterschmidt, Göttingen/Zürich/Frankfurt 1969.

- Helmut Rogge: Holstein und Harden. Politisch-publizistisches Zusammenspiel zweier Außenseiter des Wilhelminischen Reichs. C. H. Beck : München, 1959.

- Helmut Rogge: Zur Geschichte der Holstein-Forschung. Selbstverlag : Bad Godesberg, 1974. [Digitalisat Internet Archive]

- Robert K. Massie: Die Schalen des Zorns. Grossbritannien, Deutschland und das Heraufziehen des Ersten Weltkrieges. Fischer Verlag, Frankfurt 1993, ISBN 978-3-10-048907-4.

- Gerd Fesser: Der Mann im Hintergrund. In: DIE ZEIT. Nr. 20/2009 vom 7. Mai 2009, Seite 84 (Digitalisat).

- Gerd Fesser: „Herrlichen Tagen führe ich euch noch entgegen!“. Das wilhelminische Kaiserreich 1890–1918. Donat Verlag Bremen, 2009, ISBN 978-3-938275-55-9.

- Hans Fenske: Friedrich von Holstein. Außenpolitiker mit Augenmaß. (= Friedrichsruher Beiträge. Band 39) Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh 2009, ISBN 978-3-933418-42-5.

- Hans Fenske: Friedrich von Holstein (1837–1909). Das verdienstvolle Leben eines Pommern. In: Baltische Studien. Band 98 N.F., 2012, ISSN 0067-3099, S. 109–130.

- Der Spiegel: Die Papiere des Herrn von Holstein [Titelgeschichte Die graue Eminenz : Neu entdeckter Tagebuch-Autor Fritz von Holstein]. Der Spiegel Nr. 36, 3. September 1957, Teil 1; Nr. 37, 10. September 1957, Teil 2; Nr. 38, 17. September 1957, Teil 3; Nr. 39, 24. September 1957, Teil 4; Nr. 40, 1. Oktober 1957, Teil 5; Nr. 41, 8. Oktober 1957, Teil 6

- Friedrich von Trotha (1931). Fritz von Holstein als Mensch und Politiker. Richard Schröder Verlag: Berlin.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Friedrich von Holstein und die deutsche Außenpolitik

- Literatur von und über Friedrich August von Holstein im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Zeitungsartikel über Friedrich August von Holstein in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- Literatur von Helmuth Rogge, Holstein-Spezialist im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Nachlass Bundesarchiv N 2123

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ G. Richter: Friedrich von Holstein. Politiker im Schatten der Macht. Göttingen u. a. 1969, S. 93.

- ↑ G. Richter: Friedrich von Holstein. Politiker im Schatten der Macht, Göttingen u. a. 1969, S. 28–29.

- ↑ G. Richter: Friedrich von Holstein. Politiker im Schatten der Macht, Göttingen u. a. 1969, S. 35.

- ↑ K. Hildebrand: Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871–1945. Stuttgart 1995, S. 129

- ↑ Wer hat Holstein gestürzt?, Artikel vom 27. September 1963 auf Zeit Online

- ↑ Mitteilung des Fördervereins Invalidenfriedhof e. V. zum Grab Holsteins ( des vom 5. Februar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ S. Fischer-Fabian: Herrliche Zeiten - Die Deutschen und ihr Kaiserreich. Wien 2006 (Nachdruck), S. 212–215.

- ↑ Helmut Rogge: Holstein und Harden. Politisch-publizistisches Zusammenspiel zweier Außenseiter des Wilhelminischen Reichs. C. H. Beck : München, 1959.

- ↑ a b Brief an den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Dr. von Schubert, Berlin, 22. Januar 1926, abgedruckt in: Paul von Schwabach (1927). Aus meinen Akten. Flemming : Berlin, S. 447f. [Digitalisat Internet Archive]

- ↑ a b Der Spiegel (1958, 3. September). „Die Papiere des Herrn von Holstein“. Abgerufen am 25. Juli 2024 von https://www.spiegel.de/politik/die-papiere-des-herrn-von-holstein-a-de5a0785-0002-0001-0000-000041758470

- ↑ Kurt von Reibnitz (1929). Gestalten rings um Hindenburg. Carl Reissner: Dresden, S. 79 [Digitalisat ZLB Berlin].

- ↑ Friedrich von Trotha (1931). Fritz von Holstein als Mensch und Politiker. Richard Schröder Verlag: Berlin, S. x, 27.

- ↑ Norman Rich und M. H. Fischer (1955). The Holstein Papers : Memoirs and Political Observations, Band 1. University Press : Cambridge, S. xx, xxi. [Google Books]

- ↑ Der Mann, den Bismarck haßte, Artikel vom 4. August 1961 von Paul Sethe auf Zeit Online

- ↑ DIE PAPIERE DES HERRN VON HOLSTEIN, Artikel vom 4. September 1957 auf Spiegel Online

- ↑ Holstein war kein Dämon, Artikel vom 13. September 1963 von Thomas Stalbuus auf Zeit Online

- ↑ Der Spiegel: Die Papiere des Herrn von Holstein [Titelgeschichte Die graue Eminenz : Neu entdeckter Tagebuch-Autor Fritz von Holstein]. Der Spiegel Nr. 36, 3. September 1957, Teil 1; Nr. 37, 10. September 1957, Teil 2; Nr. 38, 17. September 1957, Teil 3; Nr. 39, 24. September 1957, Teil 4; Nr. 40, 1. Oktober 1957, Teil 5; Nr. 41, 8. Oktober 1957, Teil 6

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Holstein, Friedrich August von |

| ALTERNATIVNAMEN | Holstein, Fritz von; Holstein, Friedrich August Karl Ferdinand Julius von (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Diplomat |

| GEBURTSDATUM | 24. April 1837 |

| GEBURTSORT | Schwedt |

| STERBEDATUM | 8. Mai 1909 |

| STERBEORT | Berlin |