Tychonisches Weltmodell

Das Tychonische Weltsystem oder Weltmodell des Tycho ist jenes nach Tycho Brahe benannte geozentrische Weltbild, das bezüglich der Entfernungen und Winkel zwischen den Himmelskörpern des Sonnensystems mit dem heliozentrischen Weltbild übereinstimmt, „nur dass er die jährliche Erdbewegung des Kopernikus auf das ganze System der Planetenbahnen und auf die Sonne überträgt“:[1] Mond und Sonne kreisen um die Erde; Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn jedoch um die sich bewegende Sonne. Der Äquant des ptolemäischen Weltbildes wird dabei mit der Sonne identifiziert. Dieses auch geo-heliozentrisch genannte[2] Modell vermeidet den damals zu kühnen Schritt, der Erde eine Bewegung zuzuweisen, wie es z. B. Galileo Galilei tat. Dennoch sind die Planetenschleifen schlüssig erklärbar, ebenso wie alle neuen, mit dem Fernrohr entdeckten Phänomene wie Venusphasen und veränderliche Größe der Planetenscheiben.

Tycho beschrieb dieses Modell erstmals 1588 in der Schrift De Mundi Aetherei …[3] als Kompromiss zwischen den „Peripatetikern“, d. h. Lehrern der Physik von Aristoteles nebst der Astronomie von Ptolemaeus, und dem Heliozentrismus, vertreten von Nikolaus Kopernikus.[4]

Ähnliche Modelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein fast identisches Planetenmodell stammt von Nicolaus Reimers (Ursus), der mit Tycho, seinem Nachfolger als Hofmathematiker, darüber in einen Prioritätsstreit geriet. Nach Reimers Angaben erdachte er sein Modell 1585 nach einem Besuch auf Tycho Brahes Insel Hven. Im Folgejahr habe er es in Kassel vorgestellt, wovon Tycho erfahren habe. Reimers’ Veröffentlichung Fundamentum Astronomicum (1588) erfolgte etwa zeitgleich.

Unterschied: Während Tycho der Erde keinerlei Bewegung zutraut (eindeutig überliefert in Briefen an Christoph Rothmann)[5], dreht sie sich bei Reimers um sich selbst, was die tägliche Bewegung des gesamten Kosmos „abschafft“ und eine Vorstellung eines sehr großen, wenn nicht sogar unendlichen, Fixsternhimmels wie bei Thomas Digges zulässt.

Auch Paul Wittich hat das geo-heliozentrische Weltbild vertreten, eventuell angeregt von dem Werk Primae de coelo et terra institutiones. (Venedig 1573) von Valentin Naboth. Dort findet sich das nach Martianus Capella benannte System, in dem sich „schon“ Merkur und Venus um die Sonne drehen.[6] Athanasius Kircher nennt dieses Modell ägyptisch.[7]

Bereits Kopernikus selbst schrieb in De revolutionibus orbium coelestium:

„… Deshalb scheint mir durchaus nicht unbeachtenswerth, was Martianus Capella, welcher eine Encyclopädie geschrieben hat, und einige andere Lateiner sehr wohl wussten. Er glaubt nämlich, dass Venus und Merkur die Sonne als ihren Mittelpunkt umkreisen, und deswegen von ihr nicht weiter weggehen können, als es die Kreise ihrer Bahnen erlauben, weil sie die Erde nicht wie die andern umkreisen, sondern wechselnd-wiederkehrende Abstände haben. Was will dies Anderes bedeuten, als dass dieselben um die Sonne, als um den Mittelpunkt ihrer Bahnen, kreisen? So würde denn in der That die Bahn Merkur’s von derjenigen der Venus, welche mehr als doppelt so gross ist, umschlossen, und fände in der Ausdehnung dieser die ihr genügende Stelle. Nimmt man hiervon Gelegenheit, und bezieht Saturn, Jupiter und Mars auf denselben Mittelpunkt, während man die grosse Ausdehnung ihrer Bahnen in’s Auge fasst, welche mit Jenen auch die darin liegende Erde enthält und umschliesst: so wird man die Erklärung der regelmässigen Ordnung ihrer Bewegungen nicht verfehlen…“[8]

Weiterhin beschrieben Helisäus Röslin 1597 und Simon Marius 1609/10 ebenfalls ein geoheliozentrisches System. Letzterer angeregt durch seine (mit Galilei zeitgleiche) Entdeckung der Jupitermonde. Er schrieb darüber 1614 in seinem Werk Mundus Iovialis.

Indien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Indien wurde um 1500 ein ähnliches Modell von Nilakantha Somayaji entwickelt.

Bedeutung im 17. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einige Jahrzehnte lang wurde das Tychonische Modell von vielen Wissenschaftlern öffentlich favorisiert – ob auch aus innerer Überzeugung, ist nicht sicher feststellbar. Bekannte Vertreter des Modells oder ähnlicher Varianten[9] waren die Jesuiten Kircher, Christoph Clavius, Giovanni Riccioli, dessen Kollege Francesco Maria Grimaldi und verschiedene Universitätsprofessoren in Oberitalien.

Riccioli behandelte das Tychonische Planetenmodell ausführlich in seinem 1651 erschienenen „Neuen Almagest“, in dem er unter anderem die Galileischen Fallgesetze übernahm, sie aber experimentell als Beweis gegen die These einer bewegten Erde benützte. In der Astronomia reformata von 1665 erkannte Riccioli die Ellipse als mathematisches Modell zur Beschreibung der Planetenbahnen an.[10]

Argumente gegen und für die Heliozentrik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

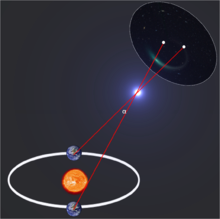

Für Tycho Brahe war die Unveränderlichkeit der Sternpositionen das Hauptargument für die zentrale Stellung der Erde.[11] Der Abstand zwischen zwei Sternen (der gemessene Winkel) müsste kleiner werden, wenn man diesen wegen der jährlichen Revolution der Erde näher kam. Diese Änderung („Parallaxe“), hervorgerufen durch den Abstand zwischen Beobachter und Objekt, wurde seit Aristarch von Samos gesucht.[12]

Wie Kopernikus von einer unermesslich weit entfernten Fixsternsphäre ausgehend, beschrieb Johannes Kepler den Unterschied des Tychonischen zu seinem System in der Harmonice mundi: „…wie wenn einer, der auf einem Papier einen Kreis beschreibt, den Schreibstift des Zirkels herumbewegt, ein anderer aber {Tycho Brahe}, der das Papier oder die Tafel auf einer Drehscheibe befestigt, den Stift oder Griffel des Zirkels festhält und den gleichen Kreis auf der rotierenden Tafel beschreibt.“[1]

Isaac Newtons Principia mit seiner Gravitationstheorie erschien 1687 und im 18. Jahrhundert wurde die Masseabhängigkeit der Bewegungen zunehmend anerkannt[13], wobei in England auch schon vor Newton die Kopernikaner in der Royal Society dominant waren.[14] Robert Hooke, der sich mit Newton um die Priorität des Gravitationsgesetzes stritt, zeigte Verständnis für die Geozentriker und sah in der jährlichen Sternparallaxe das Experimentum crucis zur Entscheidung zwischen den Systemen und glaubte dies geschafft zu haben.[15]

Die allgemein anerkannten Beweise für die Heliozentrik ließen lange auf sich warten. James Bradley entdeckte 1728 bei dem Versuch, eine Parallaxe der „Fixsterne“ zu messen, dass die Position jedes Sterns im Laufe des Jahres wegen der Bewegung der Erde relativ zur Fixsternsphäre (Aberration) schwankt, und Friedrich Wilhelm Bessel gelang 1838 schließlich der lange, schon in der Antike gesuchte „Königsbeweis“.

Erst der Pendelversuch von Léon Foucault überzeugte 1851 die letzten Zweifler.[16]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Harald Siebert: Die grosse kosmologische Kontroverse: Rekonstruktionsversuche anhand des Itinerarium exstaticum von Athanasius Kircher SJ (1602–1680). Stuttgart 2006.

- Michael Weichenhan: «Ergo perit coelum …» Die Supernova des Jahres 1572 und die Überwindung der aristotelischen Kosmologie. Stuttgart 2004.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- „Orrery Copernican (sun-centered) or Tychonian (earth-centered) model“, mechanisches Modell des Sonnensystems zum Vergleich zwischen Tychonischem und Kopernikanischem Weltmodell ( vom 11. März 2011 im Internet Archive) (Flash; 224 kB)

- Reimers und Brahe als Kosmologische Systeme Ende des 16. Jh. ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Johannes Kepler: Weltharmonik. hrsg. von Max Caspar, unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1939, Oldenbourg Verlag, München 2006, S. 286

- ↑ z. B. Siebert 2006, S. 16 Zeile 16 f; insb. in der engl.spr. Literatur bzw. Populärwissenschaft, z. B. Tycho Brahe’s model @copernicus.torun.pl, abgerufen am 17. März 2014

- ↑ Tycho Brahe (1546–1601). Museo Gelileo, abgerufen am 12. August 2019 (englisch): „De mundi atherei recentioribus phænomenis, Frankfurt, 1610 Florence, Istituto e Museo di Storia della Scienza, MED 1246, p. 189 Tycho reports the results of his research on the comet of 1577. Attempting to determine its distance from Earth, he reached the conclusion that it orbited around the Sun. The work also contains the first outline of the geo-heliocentric system that Tycho devised.“

- ↑ Harry Nussbaumer: Revolution am Himmel: wie die kopernikanische Wende die Astronomie veränderte. Zürich 2011, S. 82; zu Tycho Brahes Zwischenhaltung siehe z. B. Weichenhan 2004, S. 329 ff

- ↑ Edward Grant: In Defense Of The Earth’s Centrality and Immobility: Scholastic Reaction To Copernicanism In The Seventeenth Century. Philadelphia 1984, S. 43

- ↑ Abbildung@commons.wikimedia.org; Robert S. Westman (Hrsg.): The Copernican Achievement. Berkeley/L.A./London 1975, S. 322

- ↑ World systems. Diagrams of the different world systems, Ptolemaic, Platonic, Egyptian, Copernican, Tychonic and semi-Tychonic from Iter Exstaticum (1671 ed.) p. 37 @stanford.edu, oder “The pseudo-Egyptian system. This system was adopted by Vitruvius who lived between ca 80 – 70 BC and 15 BC. He was a Roman writer and architect who was rediscovered in the Renaissance. Here Mercury and Venus are revolving around the sun. Like the other Planets, the sun revolves around the earth.” @starsandstones.wordpress.com, abgerufen am 18. März 2014

- ↑ zitiert nach: Wikisource Nicolaus Coppernicus aus Thorn über die Kreisbewegungen der Weltkörper. (Deutsche Übersetzung von C.L. Menzzer, 1879.), S. 25 f

- ↑ Siebert 2006, S. 63 ff

- ↑ René Taton, Curtis Wilson (Hrsg.): Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics. Part A: Tycho Brahe to Newton (= The General History of Astronomy 2A). Cambridge 1989, S. 185 rechts oben

- ↑ “… Brahe also pointed out that if the Earth moves around the Sun, stars should appear further from each other as we draw close to them, and to move closer to each other as we move away from them …”, siehe Book Review von Benjamin Murphy zu Setting Aside All Authority: Giovanni Battista Riccioli and the Science against Copernicus in the Age of Galileo. By Graney, Christopher M., 2015 (kostenpflichtig)

- ↑ „Parallaxe“ hieß ursprünglich nur ca. „Änderung“, παράλλαξις = Unterschied, Veränderung, Verirrung, Verwechslung, Vorbeigehen, siehe Valentin Christian Friedrich Rost: Griechisch-Deutsches Wörterbuch. 3. Ausgabe, 2. Abteilung, 1829, S. 223; parállaxis = Abweichung, siehe Gustav Adolf Seeck: Platons Politikos: Ein kritischer Kommentar. 2014, S. 59

- ↑ Dass der Mond und die Kometen „aus demselben Holz“ wie die Erde sind, aber alle anderen Planeten aus einem sehr leichten Äther, erschien doch sehr wenig wahrscheinlich.

- ↑ siehe z. B. Philosophical Transactions von 1667 in: The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, from Their Commencement in 1665 to the Year 1800. Band 1, London 1809, S. 148

- ↑ Robert Hooke: An attempt to prove the motion of the earth from observations. London 1674, S. 3@libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de oder indirekt Owen Gingerich: Truth in Science: Proof, Persuasion, and the Galileo Affair. S. 85 f, abgerufen am 17. März 2014; siehe auch: Robert Hooke #Astronomie und Robert Hooke #Über die Beschreibung der Planetenbewegung

- ↑ Der Versuch von Vincenzo Viviani aus dem Jahr 1661 war in Vergessenheit geraten.