Boucq

| Boucq | |||||

Boucq et la forêt de la Reine. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Toul | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Terres Touloises | ||||

| Maire Mandat |

Marianne Pierson 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54200 | ||||

| Code commune | 54086 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Boucquins, Boucquines[1] | ||||

| Population municipale |

357 hab. (2022 |

||||

| Densité | 16 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 44′ 51″ nord, 5° 45′ 44″ est | ||||

| Altitude | Min. 231 m Max. 388 m |

||||

| Superficie | 22,66 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Nord-Toulois | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

| modifier |

|||||

Boucq est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Géographie

[modifier | modifier le code]

Localisation

[modifier | modifier le code]La commune de Boucq est située à la frontière des départements de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, à 16 kilomètres au nord-ouest de Toul, sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle et à 39 kilomètres de Nancy.

Elle fait partie du parc naturel régional de Lorraine[2].

Communes limitrophes

[modifier | modifier le code]Géologie et relief

[modifier | modifier le code]Le village de Boucq est situé dans le parc naturel régional de Lorraine, au pied des côtes de Meuse, au sud-est de la forêt de la Reine et au nord de la plaine de la Woëvre.

Voies de communication et transports

[modifier | modifier le code]Les deux axes principaux traversant le village sont les routes D 908 (Boinville-en-Woëvre-Lagney), et D 10 (Boucq-Tremblecourt).

Hydrographie

[modifier | modifier le code]La commune est traversée par la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du Rhin et de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de l'Étang Bezoilles, le ruisseau de l'Étang de Bruneau, le ruisseau de l'Étang Ferry, le ruisseau de l'Étang Neuf, le ruisseau de l'Étang Thie Baut, le ruisseau de Rosiere, le ruisseau de Woevre et le Rupt de Bagneux[3],[Carte 1].

Cinq plans d'eau complètent le réseau hydrographique : l'étang Bezoilles (1,8 ha), l'étang Brunehaut (4,5 ha), l'étang Dame Pré (9,6 ha), l'étang Ferry (3,5 ha) et l'étang Thiébaut (0,9 ha)[Carte 1],[4].

Climat

[modifier | modifier le code]En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[5]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[6].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,5 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 878 mm, avec 12,8 jours de précipitations en janvier et 9,2 jours en juillet[5]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Nonsard », sur la commune de Nonsard-Lamarche à 20 km à vol d'oiseau[7], est de 10,7 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 690,8 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,1 °C, atteinte le ; la température minimale est de −17 °C, atteinte le [Note 2],[8],[9].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[10]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[11].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Boucq est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[12]. Elle est située hors unité urbaine[13]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 3],[13]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[14],[15].

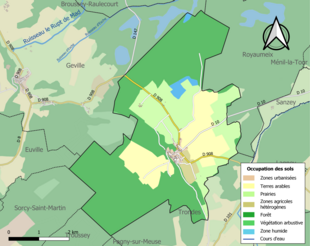

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (58,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (58 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (58,4 %), prairies (20,4 %), terres arables (16,6 %), zones agricoles hétérogènes (1,9 %), eaux continentales[Note 4] (1,4 %), zones urbanisées (1,2 %)[16]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Toponymie

[modifier | modifier le code]Le nom de la localité est attesté sous les formes Ad Fines ; Alodum in Boiaco ; Alodium de Bouch ; Boc, Bouc (1152) ; Boucq ou Boucquet (1710)[17].

Selon Dauzat et Rostaing, ce nom viendrait de l'allemand Buche, signifiant « hêtre »[18] : cette étymologie est jugée « peu convaincante » par Aude Wirth[19].

Boucq, variante de Bouc, Bouck, (« bouc, bélier »), est un sobriquet évoquant le bouc, qui n'est sans doute pas très valorisant.

Histoire

[modifier | modifier le code]

Origines de Boucq

[modifier | modifier le code]Les origines de Boucq restent méconnues. Cependant, les substructions, les fragments de pierres plates et les monnaies romaines mises au jour au lieu-dit La Lochère, permettent d'attester l'existence du village dès l'époque romaine[20].

Par ailleurs, une élévation en amont de Boucq[réf. souhaitée] laisse supposer[réf. souhaitée] la présence d'une motte castrale au haut Moyen Âge.

Enfin, du Moyen Âge à la Révolution, le village de Boucq est le siège d'une coseigneurie dépendant pour la politique du duché de Bar, et pour la religion du doyenné de la rivière de Meuse et du diocèse de Toul. La seigneurie est tenue en fief pour la première partie par des seigneurs laïcs, et pour la seconde par les prémontrés de l'abbaye Sainte-Marguerite de Rangéval, aujourd'hui située sur la commune de Géville[21].

Boucq au Moyen Âge

[modifier | modifier le code]Au milieu du Xe siècle, un nommé Rupert vend le fief de Boucq à l'évêque de Toul Gauzelin (922-962)[22].

Puis aux XIe et XIIe siècles, la seigneurie échoit aux sires d'Apremont, dont Gobert qui en fait don d'une partie à l'abbaye de Rangéval en 1152[23].

Dans la première moitié du XIIIe siècle, la part des Apremont passe à la maison de Chambley, par le mariage de la demoiselle d'Apremont.

Le fils de cette dernière, Ferry II de Chambley († 1253), donne à son neveu, Geoffroy de Brixey († 1278), sa part de la seigneurie, qui entre ainsi dans la maison de Brixey, jusqu'à la mort de Gérard III, en 1363. C'est le père de ce dernier, Jean, qui fait édifier le château de Boucq vers 1340.

À cette date, la part des Brixey passe à son neveu, Jean de Naives, puis à ses descendants, qui vendent leur part à l'abbaye de Rangéval et à Jean de Vattetot, au cours du XVIe siècle[24].

Boucq sous l'Ancien Régime

[modifier | modifier le code]Par le mariage de la fille de Jean, Philiberte, vers 1600, avec Claude de Fligny, qui récupère le château de Boucq, grâce à un échange effectué avec l'abbaye de Rangéval, la part des Vattetot change de maison[25].

Au milieu du XVIIe siècle, la petite fille des précédents, Marie épouse François de Magnicourt, faisant passer la part des Fligny à la maison de Magnicourt, qui la conserve jusqu'en 1716.

À cette date, la part échoit aux comtes de Fontenoy, avant d'être vendue, en 1739, à la maison de Tardif d'Hamonville[24].

Affaire du trésor de Boucq

[modifier | modifier le code]Le 15 avril 1997, deux septuagénaires équipés de détecteurs de métaux mettent au jour, au lieu-dit Val Maillot, un vase en argile contenant environ 200 pièces de monnaie portugaises et espagnoles des XVe, XVIe et XVIIe siècles, frappées à partir de l'or des Incas[26]. Le trésor est alors estimé à 600 000 francs. Déclarée en mairie, cette trouvaille est conservée au nom de la commune dans un coffre-fort, jusqu'à sa vente aux enchères, le 12 décembre 2009, à Nancy, pour 153 310 euros[27]. Entre-temps, les deux prospecteurs ont été inquiétés dès 1997 par un procès mené par les services régionaux d'archéologie pour destruction de site archéologique et utilisation de détecteur de métaux[28].

Politique et administration

[modifier | modifier le code]

Population et société

[modifier | modifier le code]Démographie

[modifier | modifier le code]L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[32].

En 2022, la commune comptait 357 habitants[Note 5], en stagnation par rapport à 2016 (Meurthe-et-Moselle : −0,13 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Économie

[modifier | modifier le code]E. Grosse indique dans son ouvrage pour la fin du XIXe siècle :

« Surface territ. cadast., 2268 hect., dont 960 en bois, 600 en terres labour., 200 en prés et 120 en vignes, dont les produits sont peu vantés. »[35]

Secteur primaire ou Agriculture

[modifier | modifier le code]Le secteur primaire comprend, outre les exploitations agricoles et les élevages, les établissements liés à l’exploitation de la forêt et les pêcheurs.

D'après le recensement agricole 2010 du Ministère de l'agriculture (Agreste[36]), la commune de Boucq était majoritairement orientée[Note 6] sur la polyculture et le poly-élevage (auparavant même production) sur une surface agricole utilisée[Note 7] d'environ 308 hectares (surface cultivable communale) en baisse depuis 1988 - Le cheptel en unité de gros bétail s'est réduit de 528 à 270 entre 1988 et 2010. Il n'y avait plus que 9 exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune employant 10 unités de travail[Note 8].

Culture locale et patrimoine

[modifier | modifier le code]Lieux et monuments

[modifier | modifier le code]

- Substructions gallo-romaines, aux lieux-dits le Charme et la Lochère.

- Château de Boucq (XIVe siècle), inscrit à l'ISMH[37].

- Église Saint-Pierre (XIIIe siècle).

- Fontaine du Han.

- Mairie.

Personnalités liées à la commune

[modifier | modifier le code]- Gauzelin Ier, évêque de Toul (922-962).

- Chanoines prémontrés de Rangéval, seigneurs en partie de Boucq.

- Famille d'Apremont, seigneurs en partie de Boucq, aux XIe et XIIe siècles.

- Famille de Chambley, seigneurs en partie de Boucq, dans la première moitié du XIIIe siècle.

- Famille de Brixey, seigneurs en partie de Boucq, de 1253 à 1363.

- Famille de Naives, seigneurs en partie de Boucq, de 1363 à c.a. 1585.

- Famille de Vattetot, seigneurs en partie de Boucq, de c.a. 1585 au milieu du XVIe siècle.

- Famille de Fligny, seigneurs en partie de Boucq, du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle.

- Famille de Magnicourt, seigneurs en partie de Boucq, du milieu du XVIIe siècle à 1716.

- Comtes de Fontenoy, seigneurs en partie de Boucq, de 1716 à 1739.

- Famille de Tardif d'Hamonville, seigneurs en partie de Boucq, de 1739 à la Révolution.

- Charles-François Charton (1765-1796), général de brigade, mort le 12 septembre 1796, à Castellazzo Bormida, lors de la campagne d'Italie (1796-1797). Son nom est gravé sur la 28e colonne de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à Paris.

Héraldique, logotype et devise

[modifier | modifier le code] |

Blason | D'azur à la croix d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- G. Hamm, Carte Archéologique de la Gaule. 54. La Meurthe-et-Moselle, Paris, 2005.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]- « Boucq », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur galeries.limedia.fr

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Les ruisseaux intermittents sont représentés en traits pointillés.

- ↑ Les records sont établis sur la période du au .

- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

- ↑ Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production brute standard.

- ↑ Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole.

- ↑ Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par toutes les personnes intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles.

Cartes

[modifier | modifier le code]- « Réseau hydrographique de Boucq » sur Géoportail (consulté le 4 juin 2024).

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ « Meurthe-et-Moselle », sur habitants.fr (consulté le ).

- ↑ Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Décret no 2015-73 du 27 janvier 2015 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Lorraine.

- ↑ « Fiche communale de Boucq », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le ).

- ↑ « Le millésime 2022 de la BD TOPAGE® métropole est disponible », sur eaufrance.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Boucq et Nonsard-Lamarche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Nonsard », sur la commune de Nonsard-Lamarche - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Nonsard », sur la commune de Nonsard-Lamarche - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune de Boucq ».

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Nancy », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- ↑ Lepage H., Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Comité des travaux historiques et des sociétés savantes, imprimerie impériale, Paris, 1862.

- ↑ Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6).

- ↑ Aude Wirth, Les Noms de lieux de Meurthe-et-Moselle : Dictionnaire étymologique, Haroué, Gérard Louis, , 313 p. (ISBN 2-914554-43-5).

- ↑ Chauvet J-Y., L'inventaire du Toulois, 2e partie : sites archéologiques, Revue Études Touloises no 101, Cercle d'études locales du Toulois, Toul, 2006

- ↑ Jeandemange S., Châteaux et maisons fortes du Toulois : L'inventaire des sites fortifiés (2e partie), Revue Études Touloises no 109, Cercle d'études locales du Toulois, Toul, 2004

- ↑ Lepage H., Les communes de la Meurthe: Journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département, volume 1, imprimerie A. Lepage, Nancy, 1853

- ↑ Picard B., Histoire Ecclésiastique & Politique de la Ville & Diocèse de Toul, Toul, 1707.

- Morlaincourt (Général de), La seigneurie de Bouch (1230-1930), Les Seigneurs de la commune, Société d'Impressions Typographiques, Nancy, 1936

- ↑ Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, B 76, f° 85-86

- ↑ Le Républicain lorrain, journal du 16 avril 1997

- ↑ Le Républicain lorrain, journal du 13 décembre 2009

- ↑ Site de numismatique sacra-moneta.com

- « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ E. Grosse, Dictionnaire statistique du département de la Meurthe : contenant une introduction historique..., Nabu Press (réimpr. 2012) (1re éd. 1836) (ISBN 1278248951 et 9781278248950, OCLC 936241814, lire en ligne), p. 95.

- ↑ « Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - agreste - La statistique, l'évaluation et la prospective agricole - Résultats - Données chiffrées », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ) : « Principaux résultats par commune (Zip : 4.4 Mo) - 26/04/2012 - http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/zip/Donnees_principales__commune.zip ».

- ↑ Base Mérimée du ministère de la Culture