Esquermes

| Esquermes | |

Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation. | |

Héraldique. |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Lille |

| Statut | Ancienne commune |

| Démographie | |

| Population | 3 731 hab. (1856) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 37′ 30″ nord, 3° 02′ 21″ est |

| Historique | |

| Fusion | 1858 |

| Intégrée à | Lille |

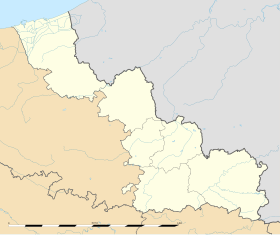

| Localisation | |

| modifier |

|

Esquermes [ekɛʁm] est une ancienne commune du Nord, intégrée à Lille en 1858, en même temps que les communes de Wazemmes, Moulins et Fives.

Géographie

[modifier | modifier le code]La commune d'Esquermes était délimitée :

- à l'ouest par les limites communales actuelles de Lille[1]

- à l'est, par le tracé des actuelles rues Paul Lafargue et Deschodt qui séparaient Esquermes de Wazemmes. Plus au sud, la limite entre Esquermes et Wazemmes / Moulins était matérialisée par la rue de Marquillies[2]. Plus au nord, la limite serpentait autour de la rue Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle pour rejoindre l'avenue de Dunkerque au niveau de la clinique des Bois-Blancs[3].

- l'ancienne limite communale passe également à la jonction de la rue d'Esquermes et de la rue Léon-Gambetta et suit l'axe de cette voie sur une centaine de mètres. À partir de l'angle de la rue Deschodt, le côté pair de la rue comprend les immeubles 2 à 20 « rue d'Esquermes » tandis que font face, côté impair de la rue, les immeubles 431 à 463 « rue Léon-Gambetta ».

Toponymie

[modifier | modifier le code]Esquermes signifierait étymologiquement : « terrain bas et marécageux ».

Histoire

[modifier | modifier le code]Les origines d'Esquermes remontent à l'époque mérovingienne (un cimetière a été découvert par Henri Rigaux au XIXe siècle). Plus récemment, un édifice rural de la fin du Xe siècle a été fouillé rue Virginie Ghesquière, non loin de la chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation sous laquelle ont été également découverts des vestiges de la même période.

Le territoire d’Esquermes, approximativement les quartiers actuels de Vauban-Esquermes, Bois-Blancs, Faubourg de Béthune et Faubourg des Postes, fit partie avec toute la région environnante (Pévèle, Mélantois) du marquisat de Flandre, gouvernement militaire constitué par Charles le Chauve dont le premier titulaire fut Baudouin à partir de 866[4].

Le village est connu au XIIIe siècle (une des rues du Vieux-Lille se nomme aujourd'hui encore rue Esquermoise). La chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation fut érigée à cette époque.

Avant la Révolution française, plusieurs seigneuries avaient leur siège sur Esquermes. En avril 1610, Sébastien Alatruye, dit de le Vigne, est le titulaire de la seigneurie de la Haute-Anglée sur Esquermes, achetée le pour le prix principal de 17 800 florins, de même que de celle de La Haye sur Wavrin et de Cliquenois à Verlinghem. Il bénéficie le d'une sentence de noblesse rendue par la gouvernance de Lille, malgré l'opposition des services fiscaux (les nobles ou reconnus nobles ne payaient pas l'impôt). Il est bourgeois de Lille depuis le . Fils de Louis, bourgeois de Lille, il épouse Hélène Leboucq, morte avant le [5],[6].

Jean Alatruye, dit de le Vigne, (1611-1670), est le seigneur de la Haute-Anglée, Malcot. Fils de Noël, écuyer, marchand, bourgeois de Lille, et de Claire Bave, il est baptisé à Lille le , devient bourgeois de Lille le et meurt le . il est enterré dans la chapelle de jésus dans l'église Saint-Sauveur de Lille.Il épouse Anne Pouvillon (1614-1698), dame de Waternes, fille de François et de Marie de Fourmestraux, baptisée à Lille le , et morte le , à 84 ans[7].

Une seigneurie de La Haye existait également sur Esquermes. Lui est liée le château de la Haye d'Esquermes. Jean Stappart ou Stappaert (1628-1704), fils de Jean Stappart, natif d'Anvers, marchand, bourgeois de Lille, fondateur d'un orphelinat pour filles à Lille[8], et de Jossine Le Candele, est seigneur de La Haye sur Esquermes. Né en janvier 1628 à Lille (baptisé le ), il devient bourgeois de Lille le , est créé trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Lille le , exerce la fonction dix ans et meurt à Lille le . Il épouse à Lille le Isabelle Ramery, fille de Jean Baptiste et de Barbe de Casteckère[9].

Son fils Jean Baptiste Stappart (1672-1753) lui succède dans la seigneurie.Il nait à Lille en février 1672 (baptisé le ), devient bourgeois de Lille le . En octobre 1706, il est anobli par lettres données à Versailles. Il meurt à Lille le . Il se marie à Lille le avec Marie Ernestine Cardon, fille de Philippe, seigneur du Bourg et de Marie Jeanne Fruict. Le couple n'a pas d'enfants[9].

Le village s'est développé au début du XIXe siècle et les constructions de la rue principale du village, l'actuelle rue d'Esquermes, rejoignent celles de la rue de Lille ou Notre-Dame (actuelle rue Léon-Gambetta) à Wazemmes [10]. La limite entre les deux anciennes communes correspond à l'endroit où la rue d'Esquermes change de dénomination et devient la rue Léon-Gambetta.

La population d'Esquermes passe de 1 298 habitants en 1804, 2 500 en 1850 et 3 731 en 1856[11].

Cette croissance était cependant relativement modérée en comparaison avec celle des communes voisines de Wazemmes et de Moulins.

La partie urbanisée était limitée aux environs de l'actuelle rue d'Esquermes, de la rue de Canteleu, de la place de l'Arbonnoise. Toute la partie sud-ouest d’Esquermes à l'intérieur de l'enceinte fortifiée du Second Empire, au sud de la rue de Canteleu, était parcourue par les multiples bras de l’Arbonnoise (un des cours primitif de la Deûle).

Ce secteur ne fut urbanisé avec la couverture ou le remblaiement des rivières qu’au début du XXe siècle [12].

Esquermes avait plutôt un caractère bourgeois avec des maisons de campagnes et des pensionnats.

Quelques établissements industriels importants s’y installèrent cependant à partir du milieu du XIXe siècle (sucrerie de Bigo-Danel, filature Thiriez, usines Delebart-Mallet place Cormontaigne) entraînant la création de rues ouvrières comprenant plusieurs courées (7 en 1856) [11]. Esquermes connaît une importante croissance démographique à la fin XIXe siècle sa population atteignant 12 012 habitants en 1882 et 16 150 habitants en 1902.

La commune d'Esquermes a été annexée à Lille par décret impérial le avec Wazemmes, Fives et Moulins. À la suite de cette annexion, l'enceinte fortifiée de Lille qui était située au nord de Wazemmes a été déplacée au début des années 1860 pour englober la plus grande partie des communes de Wazemmes et de Moulins ainsi qu'une fraction du territoire d'Esquermes autour de l'ancien village.

Des axes rectilignes sont tracés lors de cet agrandissement, rue d'Isly, rue de Turenne, rue de la Bassée (limitée jusque vers ̈1900) au tronçon entre la place de Tourcoing, actuelle place du Maréchal-Leclerc), boulevard Montebello. Cependant, l'espace compris entre le boulevard de la Moselle, la rue de Canteleu et le rue d'Isly parcouru par de multiples bras de l'Arbonnoise ne s'urbanise qu'au début du XXe siècle.

Héraldique

[modifier | modifier le code]

|

Blasonnement :

De gueules, au nom d'Esquermes d'or, mis en bande entre deux cotices du même, et accompagné en chef à senestre d'un écu d'or au lion de sable.

|

Politique et administration

[modifier | modifier le code]Maire en 1802-1803 : P. Lecroart[13].

Maire en 1807 : Dreptin[14].

Démographie

[modifier | modifier le code]Sites particuliers

[modifier | modifier le code]- La Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation de Lille est située rue de Canteleu, dans le quartier Vauban-Esquermes. Érigée au cours de la première moitié du XIIIe siècle à la demande de la comtesse Jeanne de Constantinople, c'est le plus ancien sanctuaire de Lille[16]. Elle a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques en [17].

- Le château de la Haye d'Esquermes construit en 1679, classé Monument historique en 1929, détruit en 1946 lors de la construction du Port de Lille, était situé sur le territoire de la commune.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ « Tableau d'assemblage (1G/720) | Archives municipales de Lill... », sur Mnesys (consulté le )

- ↑ « Tableau d'assemblage (1G/737) | Archives municipales de Lill... », sur Mnesys (consulté le )

- ↑ « Section A (1G/738-1G/739) | Archives municipales de Lille », sur Mnesys (consulté le )

- ↑ Léon Vanderkindere, La Formation territoriale des principautés belges au Moyen Âge, vol. I, Bruxelles, H. Lamertin, 1902 (réédité en 1981) (lire en ligne), p. 43, 44

- ↑ Amédée le Boucq de Ternas, Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois, Douai, 1884, p. 205, lire en ligne.

- ↑ Paul-Denis du Péage, Recueil de généalogies lilloises. Tome 3 / par Paul Denis Du Péage,..., 1906-1909 (lire en ligne), p. 901-902.

- ↑ Paul-Denis du Péage, Recueil de généalogies lilloises. Tome 3 / par Paul Denis Du Péage,..., 1906-1909 (lire en ligne), p. 902-903.

- ↑ Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, « Lille - Hôpital Notre-Dame des sept douleurs, dit Stappaert », sur www.patrimoinehospitalierdunord.fr (consulté le )

- Paul Denis du Péage, « Recueil de généalogies lilloises - tome I », Recueil de la société d'études de la province de Cambrai, vol. 12, 1906-1909, p.158-159 (lire en ligne).

- ↑ Simon François Blocquel, Nouveau conducteur ou guide des étrangers dans Lille et ses environs, Castiaux, (lire en ligne), p. 224 225

- Pierre Pierrard, La Vie ouvrière à Lille sous le second Empire, Paris, Bloud et Gay, , 532 p., p. 62

- ↑ . Sur les plans de Lille de la fin du XIXe siècle le territoire est encore parcouru par les eaux de l'Arbonnoise et les rues, notamment celle de la Bassée, au sud de la rue de Canteleu, n'apparaissent que sur celui de 1930

- ↑ Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 273, lire en ligne.

- ↑ « Annuaire statistique département du nord année 1807 », p. 130-131.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Esquermes », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- ↑ Article sur la Voix du Nord

- ↑ Notice no PA00107572, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture