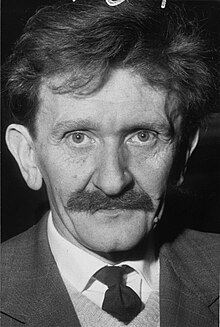

Georges Arnaud

| Nom de naissance | Henri Girard |

|---|---|

| Naissance |

Montpellier (Hérault) |

| Décès |

(à 69 ans) Barcelone (Espagne) |

| Activité principale | |

| Ascendants |

| Langue d’écriture | français |

|---|

Œuvres principales

Henri Girard, connu sous le pseudonyme de Georges Arnaud, est un écrivain, journaliste d'investigation et militant politique français, né le à Montpellier (Hérault) et mort le à Barcelone. Georges était le prénom de son père, Arnaud le nom de jeune fille de sa mère[1].

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse et formation

[modifier | modifier le code]Henri Girard est le fils unique de Georges Girard qui participe à sa naissance à la Première Guerre mondiale. Sa mère Valentine, née Arnaud, est alors professeur au Lycée de Montpellier[2]. Il a neuf ans lorsque sa mère décède en 1926 à Chamonix, emportée par la tuberculose[3], maladie dont lui-même souffrira tout au long de sa vie. Brillant élève (il obtient le baccalauréat à l'âge de quinze ans), il est particulièrement doué pour les matières littéraires. Il étudie les lettres, puis le droit, à Paris. Fantaisiste et rebelle, il manifeste déjà son goût de la provocation. Au grand déplaisir de son père, il se marie en 1938, à 21 ans, avec Annie Chaveneau. Sa licence en droit obtenue la même année, il s'offre des vacances prolongées et picaresques avec Annie (notamment en Yougoslavie), lesquelles ont le malheur de déplaire aux deux familles.

La Seconde Guerre mondiale

[modifier | modifier le code]Après une période militaire de cinq mois à Nancy et Toul, il est réformé pour insuffisance musculaire, puis il entre au ministère du Blocus à Angers, où il passera toute la drôle de guerre avant d'être mobilisé en . Recalé, il tentera ensuite un engagement volontaire.

Après un séjour au château familial d'Escoire, dans le Périgord, il décide de tenter le concours d'entrée au Conseil d'État. Il part le préparer à Clermont-Ferrand mais échoue en . Son mariage bat de l'aile et c'est bientôt la séparation. Il s'en va à Paris, travaille, s'amuse, mène une vie haute en couleur avec quelques amis. En , il appelle sa tante au secours, se disant victime d'une arrestation par de mystérieux Allemands et ne doit sa libération qu'au versement d'une rançon par sa tante (plus tard la police semblera ne prêter aucun crédit à cette histoire, considérée comme une escroquerie montée par Henri et un ami). À la lecture de la correspondance de cette tante[4], il apparaît qu'une grande affection liait les membres de cette famille, et que cette affaire est peut-être à mettre en relation avec une aide apportée à la Résistance.

En août puis , il rencontre son père[5] pour lui faire part de son incertitude. S'il réussit au concours d'entrée au Conseil d’État, il sera obligé de prêter serment à Pétain. Que doit-il faire ? Cette question, essentielle, semble le tarauder. Le , Henri revient à Escoire après avoir téléphoné à son père, avec qui il a besoin de s'entretenir. Le 24, Georges Girard[5],[Note 1] (à cette époque archiviste-adjoint au ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de Vichy, ce qui constitue une lourde responsabilité) arrive à son domicile. Les retrouvailles sont chaleureuses. Au cours de la nuit du 24 au , le père d'Henri, sa tante Amélie et Louise Soudeix, une domestique (la légende ajoutera le chat), sont tués à coups de serpe dans le château familial dont toutes les issues étaient fermées. Seul rescapé, Henri donne l'alerte le matin aux gardiens du château, la famille Taulu.

Vu les circonstances mystérieuses du drame (aucun témoin, absence de mobile, pas de traces d'effraction, apparente froideur du fils de la victime, etc.), Henri Girard est arrêté, inculpé et écroué. Bien que protestant de son innocence, il va passer, dans des conditions très pénibles, dix-neuf mois en prison à Périgueux jusqu'au jour de son procès. Tandis que les gardiens saluent ironiquement celui qui va finir sans doute guillotiné, le froid intense et la faim entraînent la mort de plus de dix prisonniers (l'accusé relatera son incarcération quelques années plus tard dans Schtilibem 41). Le procès commence le . L'accusé est magistralement défendu par l'avocat Maurice Garçon, ami de longue date de sa famille, qui souligne dans sa plaidoirie les incohérences de l'instruction et n'hésite pas à mettre en cause le gardien du château, propriétaire de la serpe, arme du crime[6]. Après une délibération qui dure à peine dix minutes[7], le , les jurés prononcent l'acquittement. Henri Girard est accueilli triomphalement par le public à sa sortie du palais de justice[Note 2].

L'après-guerre et l'Amérique du Sud

[modifier | modifier le code]Henri Girard réside à Paris de 1943 à 1947, année où il se marie avec une jeune chanteuse, Suzanne Graux, pour laquelle il écrit des textes et avec qui il aura deux fils. Écœuré par le pouvoir de fascination de l'argent, il dépense rapidement l'héritage familial, se montrant prodigue, certes, mais aussi d'une générosité exceptionnelle. Le dessinateur Siné évoquera plus tard dans un ouvrage autobiographique la facilité avec laquelle Girard jetait son argent par les fenêtres (« toujours convivialement, en compagnie de nombreux "amis" »).

Endetté, désireux de se faire oublier, en particulier de ses créanciers, il s'embarque pour l'Amérique du Sud le et y mène pendant deux ans une vie de bourlingueur. Il multiplie les métiers, de chercheur d'or à barman en passant par conducteur de taxi ou de camion. Une vie très dure, dans des pays où la loi est souvent violée et où ont émigré beaucoup de personnages peu recommandables (assassins en fuite, escrocs et surtout collaborateurs, fascistes italiens et nazis expatriés via la filière Odessa). De « fils de bonne famille », il se métamorphose en « dur à cuire ». C'est le résumé de sa vie.

Le début des années 1950

[modifier | modifier le code]De retour en France en 1950, il s'installe avec celle qui deviendra sa troisième épouse, Lella Facchini, et publie un premier roman (même si Les Oreilles sur le dos et une bonne partie du Voyage du mauvais larron ont été écrits plus tôt), Le Salaire de la peur, inspiré de son séjour en Amérique du Sud. Publié en 1950, le livre rencontre alors un succès fracassant, qu'une adaptation cinématographique va amplifier considérablement. En effet le cinéaste Henri-Georges Clouzot en tourne en 1952 une adaptation avec Yves Montand et Charles Vanel. Le film sera l'un des seuls de l'histoire du cinéma à remporter la même année la Palme d'or du Festival de Cannes et l'Ours d'or au Festival de Berlin. L'auteur du roman restera, quant à lui, pour le moins réservé quant à la fidélité de cette adaptation et déplorera certaines intrusions allusives dans les relations entre les deux héros.

Paraissent ensuite divers ouvrages tirés de ses expériences : Le Voyage du mauvais larron (récit quasi autobiographique d'un passager clandestin à bord d'un cargo. En vérité, la réalité dépassa la fiction : il est découvert par trois matelots qui se chargeront ensuite de lui donner à manger. Puis le lieutenant et le capitaine ayant été mis au courant, on le loge à bord pour faciliter son travail d'écrivain, sans le dénoncer).

Paraît ensuite Schtilibem 41, inspiré par son séjour en prison, une ballade en argot (avec lexique argotique à l'appui), qui évoque Mac Orlan mais aussi François Villon.

Henri Girard réalise parallèlement des reportages pour différents journaux. En 1953, il rencontre sa nouvelle compagne, Rolande, avec laquelle il aura deux filles ; il l'épousera en 1966. Toujours en 1953, sa pièce Les Aveux les plus doux fait scandale. C'est la première fois, semble-t-il, qu'est expérimentée hors d'un commissariat la méthode du policier impitoyable et du policier compatissant. Édouard Molinaro l'adaptera pour l'écran en 1970. En 1958, il publie une nouvelle pièce de théâtre sur les derniers jours du régime de Vichy, Maréchal P., qui sera créée le 28 août 1959, à La Seyne-sur-Mer.

La période de la guerre d'Algérie

[modifier | modifier le code]En 1957, il publie, avec l'avocat Jacques Vergès, un manifeste intitulé Pour Djamila Bouhired. Cette combattante du FLN, poseuse de bombes[10],[11], est capturée pendant la bataille d'Alger par les parachutistes. Après avoir été torturée, elle est jugée et condamnée à mort en , mais son avocat, Jacques Vergès, obtient que sa peine soit commuée (il l'épousera à sa libération). Pour Djamila Bouhired est, avec le livre d'Henri Alleg La Question, l'un des manifestes qui alerteront l'opinion publique sur les tortures et les mauvais traitements infligés par l'armée aux indépendantistes algériens.

Trois ans plus tard, alors qu'il enquête sur les modalités d'une éventuelle indépendance de l'Algérie, Girard est arrêté pour refus de délation : il refuse en effet de dire où et en présence de qui s'est tenue une conférence de presse de Francis Jeanson en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Il reçoit le soutien de Joseph Kessel, Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert, Louis Aragon, François Maspero, André Frossard et Pierre Lazareff[12] et d'autres personnalités. Henri Girard fera de ce procès une tribune opportunément médiatisée.

On s'élève à la fois contre la tentative de violation du secret professionnel, dont l'intéressé bénéficie en tant que journaliste, et, de plus en plus, contre la pratique de la torture en Algérie, qui constitue le véritable enjeu de l'affaire.[réf. nécessaire] Girard passe deux mois en prison. Son procès, devant le tribunal permanent des forces armées de Paris, aboutit à une condamnation à deux années d'emprisonnement avec sursis. Le verdict sera annulé par la Cour de cassation. À propos de cet épisode, les Éditions de Minuit publient son livre Mon Procès, illustré par Siné.

Au service de l'Algérie indépendante (1962-1974)

[modifier | modifier le code]En 1962, Girard s'installe avec sa famille dans l'Algérie devenue indépendante. Il contribuera à la création d'une école de journalisme et du Centre national du cinéma ; il écrit régulièrement dans Révolution africaine.

En 1972, la tuberculose le contraint à séjourner en France, notamment à Chamonix. Il quitte définitivement l'Algérie en 1974.

Dernières années

[modifier | modifier le code]De 1975 à 1981, il participe pour la télévision française à des reportages sur de grandes affaires, en particulier sur la secte Moon et sur l'affaire Peiper (un ancien SS criminel de guerre réfugié en Haute-Saône, dont la maison fut incendiée en 1976, un cadavre non identifiable ayant été découvert dans les décombres).

En 1984, Girard s'établit avec sa femme à Barcelone, où il succombe à une crise cardiaque le .

Œuvres

[modifier | modifier le code]- Le Salaire de la peur, Paris, Julliard, 1950, 203 p.

- Le Voyage du mauvais larron, Paris, Julliard, 1951, 226 p. [éd. revue et corrigée : Paris, Le Pré aux clercs, 1987, 221 p. (ISBN 2-7144-2058-3)]

- Lumière de soufre, Paris, Julliard, 1952, 291 p.

- Indiens des Hauts-Plateaux, revue Neuf, no 8, , Paris, Maison de la Médecine, 1953, 36 p.

- Les Oreilles sur le dos, Paris, Éd. du Scorpion, 1953, 215 p. [éd. revue et corrigée : Paris, Julliard, 1974, 222 p.]

- Prisons 53, Paris, Julliard, 1953, 279 p. [texte d'un reportage paru dans L'Aurore en mars-]

- Schtilibem 41, Paris, Julliard, 1953, 75 p. [rééd. avec une préface de Pierre Mac Orlan : Bordeaux, Finitude, 2008, 74 p. (ISBN 978-2-912667-50-2)]

- Les Aveux les plus doux, Paris, Julliard, 1954, 71 p.

- Indiens pas morts, Paris, Robert Delpire, 1956, 172 p.

- Pour Djamila Bouhired, avec Jacques Vergès, Paris, Éd. de Minuit, 1957, 108 p.

- Maréchal P., Paris, Éditeurs Français Réunis, 1958, 95 p.

- Préface à Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd, trad. par Miriam Dou-Desportes, Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1960, 288 p. [la traduction a été publiée en 1927]

- La Plus Grande Pente, Paris, Julliard, 1961, 231 p.

- Mon procès, illustré par Siné, Paris, Éd. de Minuit, 1961, 200 p.

- L’Affaire Peiper : plus qu’un fait divers, avec Roger Kahane, Paris, Marcel Jullian, 1978, 220 p. (ISBN 2-86310-001-7)

- Chroniques du crime et de l’innocence, Paris, J.-C. Lattès, 1982, 234 p.

- Juste avant l’aube, avec Jean Anglade, Paris, Presses de la Cité, 1990, 219 p. (ISBN 2-258-03284-9)

Le mystère du triple crime d’Escoire

[modifier | modifier le code]Dans son livre Du crime d’Escoire au « Salaire de la peur », Jacques Lagrange déclare avoir découvert une intrigue picaresque où apparaissent les ministères des Affaires étrangères (où travaillait effectivement Georges Girard, le père, archiviste du « Quai d'Orsay » déplacé à Vichy, et également écrivain), celui de l’Intérieur, divers services secrets (étrangers ou pas), et même un complot d'une faction royaliste[13].

Cette version est écartée par le commissaire Guy Penaud qui, ayant eu accès au dossier constitué par Me Maurice Garçon, a publié un ouvrage complet sur l'affaire : Le triple crime du château d'Escoire[14]. Sa thèse est que si Henri Girard a bénéficié de la clémence des magistrats d'assises et des jurés, c'est parce que le président de la cour d'assises Hurlaux[Qui ?] (impliqué dans l'affaire Stavisky) est intervenu auprès de Me Maurice Garçon (il prétend qu'en examinant avec indulgence cette affaire aux assises, le président espérait que sa carrière de magistrat serait reconstituée).

En filigrane de ces enquêtes il est également question de « barbouzes » anglaises et françaises exerçant dans les environs.

Roger Martin, biographe de Girard, ne partage pas les conclusions de Penaud, qu'il considère comme des suppositions hasardeuses, et trouve curieux qu'un ancien policier a priori informé de la législation en vigueur puisse se permettre de déclarer sur France-Inter que l'accusé était bien coupable (sans faire preuve du respect de la chose jugée). Martin constate par ailleurs que personne n'est en mesure aujourd'hui de proposer une explication définitive de la tuerie d'Escoire. Tout au plus peut-on se livrer à des suppositions et élaborer des théories invérifiables.

Cette affaire d'Escoire, survenue dans le contexte troublé de l'Occupation, n'a jamais été évoquée autrement que dans le cadre de versions antinomiques et donnera lieu par la suite à diverses hypothèses plus ou moins romanesques.

Des années plus tard, Gérard de Villiers, auteur de la série S.A.S., racontera que Girard lui avait gaillardement confié être l'auteur des crimes : il prétendra avoir recueilli cette confidence alors qu'il rendait visite à l'intéressé en Algérie. René Andrieu, ancien rédacteur en chef de L'Humanité et ami de Girard, ainsi que bon nombre de proches de l'écrivain, sont persuadés que s'il a fait réellement cette confidence à Villiers, ce qui est loin d'être certain, il s'agit plus vraisemblablement d'une plaisanterie comme il aimait à en faire. D'autant que son interlocuteur était loin d'être le mieux placé pour recueillir une telle confidence lors de sa visite-éclair, compte tenu de ses convictions politiques diamétralement opposées. (Et c'est probablement de cette entrevue inopinée que vient la rumeur de l'animal domestique comme 4e victime...)

En tout état de cause, des proches du château (par ailleurs également suspectés), et d'autres témoins plus ou moins directs, semblent n'avoir jamais douté de l'identité du [ou des] criminel[s]. Cependant, comme le montra magistralement Me Maurice Garçon, aucune autre piste n'avait été envisagée (malgré les incohérences[6] finalement exposées aux jurés). L'enquête avait été menée trop vite et uniquement à charge[15].

Autre récit picaresque : lors de son emprisonnement, après les assassinats d'Escoire, Henri Girard aurait côtoyé un autre détenu, Marcel Bringer[réf. souhaitée]. Il lui aurait confié qu'il avait tué son père parce qu'il avait maltraité sa mère et trompé celle-ci avec « la gouvernante ». Cette confidence se fit dans une prison de Charente (où l'on imagine que le futur Georges Arnaud se trouvait en détention provisoire) avant de passer en procès. Ces propos furent rapportés plus tard, avec conjointement des présomptions de manipulations visant alternativement les deux détenus (chacun étant censé, selon les sources allusivement évoquées, être une « taupe » pour des intérêts extérieurs…)[15]. Selon Marcel Bringer, après cette affaire, Henri Girard ne pouvait plus rester en France.

Peut-être craignait-il que le dossier de l'affaire d'Escoire ne parasite sans fin son travail d'écriture ou que quelqu'un ne profite de la confusion survenue à la Libération pour s'en prendre à un accusé récemment acquitté. Girard choisit donc de s'expatrier puis change de nom et publie des livres, comme l'avait fait son père.

Commence alors pour lui une nouvelle vie sous le nom de Georges Arnaud, et l'on oubliera ce fait divers. Un autre procès, politique celui-là, fait beaucoup plus de bruit quelques années plus tard.

Dans La Serpe, paru en et récompensé par le prix Femina, Philippe Jaenada avance l'hypothèse de la culpabilité de René Taulu, le fils du gardien du château d'Escoire, reprenant en cela l'idée qui sous-tendait la plaidoirie de Maurice Garçon lors du procès.

Les deux Georges Arnaud : une malheureuse homonymie

[modifier | modifier le code]Henri Georges Charles Achille Girard, connu sous le pseudonyme de Georges Arnaud, est contemporain d'un autre écrivain français dont Georges Arnaud était le véritable patronyme. Ce dernier a dû signer ses œuvres de divers pseudonymes avant qu'un accord lui permette de reprendre son patronyme véritable en lui adjoignant un second prénom, Georges-Jean Arnaud ou Georges J. Arnaud, pour marquer la différence. « J’ai souffert énormément qu’il y ait un autre Georges Arnaud… De voir un bouquin aussi bon que Le Salaire de la peur avoir un succès formidable, parce que c’était un certain Georges Arnaud qui, lui-même, avait pris un pseudonyme, j’avais l’impression qu’on m’avait fauché mon nom. »

Curieusement, lorsque Henri Girard dit « Georges Arnaud » meurt en 1987 et que TF1 annonce son décès, c'est la photographie de Georges J. Arnaud qui apparaît à l'écran. « Il m'a volé mon nom, je lui ai volé sa mort », déclara, peiné, l'auteur de la saga de La Compagnie des glaces[16].

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Georges Girard, écrivain lui aussi. Conservateur à la Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. Archiviste-paléographe. Membre de la Commission pour la publication des documents relatifs aux origines de la guerre 1914-1918. Publia des travaux historiques, littéraires, et une comédie en collaboration avec Fernand Fleuret. Assura les chroniques historique et théâtrale de L'Opinion, puis du Figaro littéraire, collabora aux Cahiers de la République des lettres et aux Nouvelles littéraires. Prix Édouard-Fréville de l'Académie des sciences morales et politiques (1922) et prix de la Renaissance (1925) pour Les Vainqueurs. Docteur ès lettres. Chevalier de la Légion d'honneur (1925). (B.N.F.).

- ↑ Expérience médiatique approbatrice qu'il renouvellera en 1960 à la fin de son second procès, politique celui-là, en compagnie d'intellectuels renommés venus le soutenir[8],[9].

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Philippe Jaenada, La Serpe, Paris, Robert Laffont, (lire en ligne), p. 47.

- ↑ Compte rendu sténographique, L'affaire Girard, Paris, Albin Michel, , p. 22

- ↑ « Petit mémorial des Lettres », Paris-soir, , p. 2 (lire en ligne)

- ↑ Cf. Travaux d'investigation de Philippe Jaenada (Philippe Jaenada, La Serpe, Paris, Robert Laffont, ).

- Porcher, Jean, « Georges Girard (1891-1941) », Bibliothèque de l'École des chartes, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 104, no 1, , p. 389–390 (lire en ligne, consulté le ).

- « La vie méconnue de l'auteur du "Salaire de la peur" - », sur robindeslois.org, (consulté le ).

- ↑ Dominique Richard, « Le Couperet de la guillotine est passé si près », sur sudouest.fr, .

- ↑ « Ces procès sont les deux pivots de la vie souvent rocambolesque de Georges Arnaud. À la lecture de ce petit livre, Schtilibem 41, on comprend [...], qu’Arnaud consacrera sa vie à faire payer la machine judiciaire pour la façon dont elle traitait, ou traite, les accusés, innocents ou coupables. »

- ↑ cf. C.Q.F.D.

- ↑ « Bombes au Milkbar et à la cafétaria », L'histoire en questions.

- ↑ « Attentat du Casino de la Corniche », Indépendances.

- ↑ Lettre envoyée au tribunal militaire par Pierre Lazareff, citée par Charlotte Delbo, Les Belles Lettres, Paris, Éd. de Minuit, 1961, réédition de 2012, p. 45.

- ↑ Jacques Lagrange, Du crime d'Escoire au « Salaire de la peur », Pilote 24, , 286 p..

- ↑ Guy Penaud, Le triple crime du château d'Escoire, Éd. de La Lauze, .

- Émission Le triple crime du château d'Escoire sur France-culture.com.

- ↑ « L'homme de toutes les rébellions », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- L'affaire Girard : compte rendu sténographique, Paris, Albin Michel, 1945, 332 p.

- Georges Arnaud, Mon procès, illustré par Siné, Paris, Éd. de Minuit, 1961, 200 p.

- Jacques Lagrange, Du crime d’Escoire au « Salaire de la peur», 2e éd. revue, corrigée et augmentée, Périgueux, Pilote 24, 1999 (ISBN 2-912347-04-1) [la 1re éd. date de 1987]

- Guy Penaud, Le Triple crime du château d'Escoire, Périgueux, La Lauze, , 333 p. (ISBN 2-912032-32-6)

- Roger Martin, Georges Arnaud : vie d'un rebelle, éd. revue et corrigée et accompagnée d'une préface de Jean-Claude Lecoq, Lyon, À plus d'un titre éd., 2009, 499 p. (ISBN 978-2-917486-13-9)] [la 1re éd. date de 1993]

- Philippe Jaenada, La Serpe : roman, Paris, Julliard, , 643 p. (ISBN 978-2-260-02939-7) (lauréat du Prix Femina 2017)

- Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, La Serpe rouge, Moissons Noires, 2021, 304 p. (ISBN 9782490746637).

Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Georges Arnaud, le multimedi-homme (site officiel)