Jules-Claude Ziegler

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière de Soyers (d) |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Photographe, designer, dessinateur, conservateur de musée, céramiste, lithographe, artiste graphique, peintre, professeur d'art |

| Membre de | |

|---|---|

| Maîtres | |

| Genre artistique | |

| Distinction |

Jules-Claude Ziegler, né le à Langres et mort le à Paris, est un peintre, céramiste et photographe français. Artiste à l’inventivité foisonnante, il s’est d’abord imposé en tant que peintre avant d’expérimenter la céramique et la photographie.

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse et formation

[modifier | modifier le code]Après avoir passé son enfance au Prieuré de Soyers[1], Jules Claude Ziegler étudie le droit contre son gré et reçoit le titre de docteur en droit. Malgré les réticences de son père Jean-Jacques Ziegler, il devient l'élève de Jean Auguste Dominique Ingres et de François Joseph Heim à l'école des beaux-arts de Paris. Il connut la consécration en 1833 avec son ''Giotto dans l’atelier de Cimabue'', qui fit sensation, « la meilleure invention du salon » selon la critique. Plusieurs commandes publiques de tableaux historico-religieux lui sont alors attribuées, notamment pour le nouveau musée historique au château de Versailles (la future galerie des Batailles), ainsi que des compositions à sujet religieux, dans le cadre du vaste programme initié par le roi Louis-Philippe pour décorer les églises, comme le triptyque de l'église d'Ouge située à proximité de son village natal de Soyers. Si Raphaël et les maîtres italiens de la Renaissance constituent la référence majeure de son apprentissage, le répertoire de sa peinture ingriste emprunte aussi beaucoup au Caravage et aux maîtres espagnols. Il est ainsi l'un des premiers à s'intéresser aux peintures espagnoles qu'il découvre dans la Galerie de Louis-Philippe au musée du Louvre, dans la collection du Maréchal Soult, et chez Alexandre Aguado. Il copie alors le Saint François de Zurbarán et l’Assomption de Murillo. Il expose plusieurs toiles au Salon, en particulier Saint Georges terrassant le dragon (musée des beaux-arts de Nancy), et réalise entre autres le tableau de la Paix d'Amiens en 1853 (musée de Picardie), commande de Napoléon III[2].

Le décor peint de l'église de La Madeleine de Paris

[modifier | modifier le code]En 1835, se produit l’événement décisif de la carrière du peintre Ziegler, « une de ces fortunes rares qu’un artiste peut attendre en vain toute sa vie » dira de lui le célèbre poète et romancier Théophile Gautier[2]. Ziegler peint L'Histoire du christianisme pour la coupole de l'église de la Madeleine à Paris[3], une réalisation de trois mille pieds carrés (une des plus grandes d'Europe), enlevée à Paul Delaroche qui devait l'exécuter. C'est Adolphe Thiers, alors ministre de l'Intérieur, qui confie à Ziegler cette fresque monumentale nécessitant trois années de travail jusqu'à son achèvement en 1838. Il représente le Christ entouré des apôtres et accordant le pardon à Marie-Madeleine, agenouillée au milieu des principaux personnages de l'Église d'Orient et d'Occident. On y découvre la fondation et le développement de l'Église catholique, mais on y voit aussi Mahomet, le Juif errant, Luther, de nombreux empereurs romains, Charlemagne et Napoléon. Ce chef-d'œuvre lui vaut la croix de la Légion d'honneur, mais l'a fatigué et lui a causé une maladie des yeux.

Céramiste et photographe

[modifier | modifier le code]C’est à la faveur d’une mission en Allemagne en 1834, où le roi l’envoie étudier le vitrail, qu’il s’intéresse à la céramique, et plus particulièrement aux fameux grès allemands du Moyen Âge. Il se tourne alors vers la céramique en fondant la manufacture de grès salés de Voisinlieu, à côté de Beauvais[2]. Au début des années 1840, il séjourne régulièrement dans la propriété familiale de Haute-Marne, où il s'adonne à la céramique[4] et, sous la direction d'Hippolyte Bayard, à l'art naissant de la photographie[2]. Il produit des vases artistiques en grès bruns vernis au sel[5], avec des motifs notamment inspirés de décors de fleurs et de dessins de Chenevard, entre 1839 et 1843 à Voisinlieu, près de Beauvais dans l'Oise[6]. Si ses vases s'inspirent au départ de modèles rhénans du XVIe siècle et du XVIIe siècle[6], ses vases à motifs floraux en particulier connurent un vif succès, notamment en Angleterre[7]. Ziegler dessinait ses oeuvres et c'est un potier qui se chargeait de les réaliser selon ses consignes[7]. Leur aspect rustique et rugueux allait à l'encontre de l'esthétique en vogue dans les manufactures qui consistait en des céramiques sans aspérités[6]. L'activité de la manufacture de Ziegler est très importante pour l'histoire de la céramique en France puisqu'elle marque le début de la tendance pour certains céramistes de devenir indépendants de grandes manufactures telles que Sèvres pour poursuivre leurs propres recherches et elle marque le retour de l'intérêt pour le grès dans la céramique artistique[6]. Le Musée Départemental de l'Oise, le Musée de la Céramique de Sèvres et le Musée des Arts et Métiers de Paris en conservent plusieurs pièces, son chef-d’œuvre étant le Vase aux apôtres[8].

Conservateur du musée des beaux-arts de Dijon

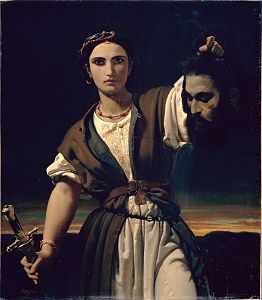

[modifier | modifier le code]Il revient à la peinture au Salon de 1844 et, trois ans plus tard, peint sa Judith (musée des beaux-arts de Lyon). En , il figure parmi les fondateurs de la Société héliographique dont il rédige les statuts, puis participe activement à la rédaction de la première revue de critique photographique : La Lumière.

Devenu conservateur du musée des beaux-arts de Dijon et directeur de l'école des beaux-arts de cette ville, Ziegler meurt brutalement le à Paris. Il est inhumé dans le petit village de ses ancêtres maternels, à Soyers dans la Haute-Marne[9].

Éléonore Escallier fut l'une de ses élèves.

-

L'Histoire du christianisme (1835-1837), Paris, abside de l'église de la Madeleine.

-

Vase en grès de la fabrique de Voisinlieu (~1840).

-

Judith aux portes de Béthulie (1847), musée des Beaux-Arts de Lyon.

Collections publiques

[modifier | modifier le code]Peinture

[modifier | modifier le code]- Vue de Venise la nuit (1832), acheté par Louis-Philippe Ier, non localisé

- Venise vue de nuit (1833), esquisse, musée des beaux-arts de Nantes

- Le Doge Foscari rentrant dans son palais après son abdication (1833), musée des beaux-arts d'Arras

- Giotto chez Cimabue (1833), musée des beaux-arts de Bordeaux

- Saint Matthieu (1834), cathédrale de Condom

- Saint Georges terrassant le dragon (1834), Saint-Omer, église Notre-Dame, réplique autographe au musée des beaux-arts de Nancy

- Louis de Champagne, comte de Sancerre, maréchal de France en 1368, Connétable en 1397 (1835), château de Versailles

- Maréchal Kellerman (1835), Paris, collections du Palais du Sénat, palais du Luxembourg

- Apelle et Laïs, Musée de Langres (acquisiton en 2020)

- Le prophète Daniel dans la fosse aux lions (1838), musée des beaux-arts de Nantes, réplique autographe au musée d'art et d'histoire de Langres

- L'Histoire du christianisme (1836-1838), au cul-de-four de l'église de la Madeleine à Paris. Plusieurs esquisses au musée d'art et d'histoire de Langres

- Le Bon Pasteur (1839), Montpellier, musée Fabre.

- Saint Luc peignant la Vierge (1839), musée des beaux-arts de Dunkerque, copie non autographe à Dijon au musée Magnin

- L'Imagination (1839), musée de Langres. Esquisse à Milwaukee, université Marquette, au Patrick and Beatrice Haggerty Museum of Art

- La Foi (1839), vitrail, église d'Eu, carton préparatoire à la manufacture de Sèvres

- Autoportrait, Beauvais, musée départemental de l'Oise, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale

- Notre-Dame des Neiges (1844), musée municipal de Bourbonne-les-Bains

- La Rosée répandant ses perles sur les fleurs (1844), musée d'art et d'histoire de Langres

- Femme à sa toilette, une Vénitienne, (1844), château de Malmaison

- Judith aux portes de Béthulie (1847), musée des beaux-arts de Lyon

- Le Songe de Jacob (1847), connu par la photographie, non localisé (esquisse en collection particulière)

- La République (1848), Palais des beaux-arts de Lille

- Les Pasteurs de la Bible (1850), Dijon, musée des beaux-arts de Dijon

- Pluie d'été (1850), musée municipal de Saint-Dizier

- Le Cardinal Gighi faisant des excuses à Louis XIV (1834), château de Versailles

- Le Rosaire : Saint Dominique et sainte Catherine, église d'Ouge

- La Paix d'Amiens (1853), Amiens, Musée de Picardie

- La Vierge de Bourgogne, musée d'art et d'histoire de Langres

- Immaculée conception (1856), inachevé, musée d'art et d'histoire de Langres

Céramique

[modifier | modifier le code]- Sèvres, musée national de Céramique

- Beauvais, musée départemental de l'Oise

- Musée d'art et d'histoire de Langres

Photographie

[modifier | modifier le code]Publications

[modifier | modifier le code]- Études céramiques: recherche des principes du beau dans l'architecture, l'art céramique et la forme en général, théorie de la coloration des reliefs, Paris, 1850

- Traité de la couleur et de la lumière, Paris, 1852

- Compte-rendu de la photographie à l'Exposition de 1855, Dijon, 1855

Hommage et distinctions

[modifier | modifier le code]- Une rue de Langres, sa ville natale, porte son nom.

- La place de l'église de Soyers, le village où il a passé son enfance et où il est enterré, porte son nom.

- Légion d'honneur pour la réalisation d'une fresque monumentale à l'église de la Madeleine à Paris.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ "Terminant mes études, ma vue fatiguée inspirait de vives inquiétudes à ma famille. Alors il fut décidé que je passerais une année au milieu des champs et des bois, dans la maison paternelle, sans autre occupation que la chasse ou ma fantaisie. C'était au village de Soyers, l'un des plus modestes de la Haute-Marne. Or, Soyers est bâti sur la glaise; une argile rouge et tenace s'y rencontre partout, jusqu'aux portes de l'église. Mon activité n'étant pas suffisamment alimentée par la chasse, ma fantaisie fut de peindre sur une planche de chêne le tableau de neiges et de brume que vous connaissez; mais la peinture m'était interdite; je songeai à faire quelque ouvrage de faïence dont je rêvai les dessins; guidé par les descriptions de l'Encyclopédie, je travaillai avec une ardeur juvénile à la construction de tous les appareils nécessaires à mon entreprise. [...] Le jour où sur la roue du tourneur la terre s'éleva en spirale, le jour où le sol se jonchait de fraîches amphores déposées avec soin, un orage éclata. La réflexion mûrie de mon père, se combinant à une répugnance progressive, il se fit un grand mouvement, et ma création disparut; les tours du potier démontés furent transportés, disséminés dans les combles; les lourdes roues si bien équilibrées qui, le matin, tournaient légèrement prirent à midi la place des hiboux sur les plus hautes charpentes des plus hauts greniers de la maison paternelle. J'en suis encore ému aujourd'hui ! Dix-sept ans plus tard, je terminais les travaux de l'église de la Madeleine. " in Jules Ziegler, Etudes céramiques : recherche des principes du beau dans l'architecture, l'art céramique et la forme en général, théorie de la coloration des reliefs, 348 p., Paris : Mathias : Paulin, 1850, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65540357/f13.image.texteImage [archive]

- Jacques Werren, « Jules Ziegler un élève oublié d’Hippolyte Bayard », Études photographiques, no 12, (ISSN 1270-9050, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « L'intérieur de la Madeleine [archive] », sur Église de la Madeleine.

- ↑ « Jules Ziegler, l'homme aux talents multiples [archive] », sur proantic, 2 mars 2018.

- ↑ Jacques Werren, Jules Ziegler, Céramiste, peintre, photographe, Editions de la Reinette, 2010, 336 p.

- Collectif, The Second Empire : Art in France under Napoleon III, (lire en ligne), p. 170

- « Beauvais : Un livre du GRECB sur Jules Ziegler, le premier artiste à utiliser le grès pour des œuvres d'art », (consulté le )

- ↑ L'Objet d'Art hors série Musée n° 86, Pages : 48-49, éditions Faton, janvier 2015.

- ↑ Michel Thénard et Dominique Grandjean, « Jules Ziegler (1804-1856), le fresquiste des 3 Provinces à Soyers [archive] », sur Écho des 3 Provinces, décembre 2020-janvier 2021.

Annexes

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Catherine Castéja, « L’héroïsation des primitifs italiens dans la peinture du XIXe siècle - Ingres et ses élèves », in Bulletin spécial du musée Ingres, Montauban, 2000, pp. 37-47.

- Stéphane Guégan, « Ziegler dans l’œil des critiques », in Bulletin des musées et monuments lyonnais, no 4, 1990, pp. 12-21.

- Stéphane Guégan, « Ces bonheurs là n'arrivent qu'aux habiles - Gautier et la photographie artiste », in 48/14, 2009, tome 28, pp. 6-23.

- Jacques Werren, « Jules Ziegler : un élève oublié d’Hippolyte Bayard », in Études photographiques, 2002, no 12, pp. 64-97.

- (de) Jacques Werren, « Jules Ziegler. Erneuerer des künstlerischen Steinzeugs in Frankreich unter dem Einfluss der rheinischen Renaissance », in Keramos, no 185, 2004, pp. 69-100.

- Jacques Werren, Jules Ziegler : peintre, céramiste, photographe, Le Mans : La Reinette éditions, 2010, 336 p.

Article connexe

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Jacques Werren, « Jules Ziegler un élève oublié d’Hippolyte Bayard », in Études photographiques, no 12, 2002, sur le site etudesphotographiques.revues.org.