Mandala (sejarah Asia Tenggara)

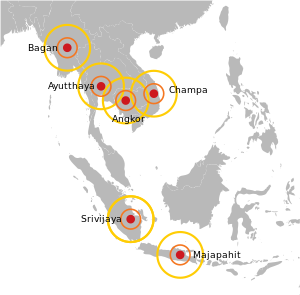

Mandala (मण्डल) adalah istilah bahasa Sanskerta yang bermakna "lingkaran". Mandala digunakan sebagai model untuk menggambarkan pola penyebaran pengaruh kekuasaan politik dalam sejarah purba Asia Tenggara ketika kekuasaan setempat memegang peranan penting. Konsep sejarah-politik mandala ini berkaitan dengan kecenderungan modern untuk memandang persatuan kekuasaan politik, misalnya kekuasaan kemaharajaan atau negara-bangsa besar di kemudian hari. Hal ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi pembuatan peta pada abad XV.[1] Sejarawan asal Inggris O. W. Wolters meyebutkan gagasan ini pada 1982:

"Peta sejarah purba Asia Tenggara berevolusi dari jejaring permukiman prasejarah yang muncul dalam catatan sejarah sebagai serpihan-serpihan yang membentuk mandala yang kadang saling tumpang tindih."[2]

Istilah mandala digunakan untuk menjelaskan sejarah awal pembentukan politik Asia Tenggara, seperti federasi atau persekutuan beberapa kerajaan yang dipersatukan oleh kerajaan induk, atau kumpulan kerajaan-kerajaan bawahan (vasal) yang tunduk pada satu pusat kekuasaan. Istilah ini digunakan pada abad XX oleh sejarahwan Barat dalam diskursi pranata politik India kuno, untuk menghindari penggunaan istilah "negara" dalam arti konvensional. Pranata atau kesatuan politik Asia Tenggara purba berbeda dengan kesatuan politik dalam pengertian China dan Eropa, dimana kawasan negara ditentukan oleh garis perbatasan yang jelas dan aparat birokrat, akan tetapi menyebar dengan arah kebalikannya: kesatuan politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut.[3]

Dalam beberapa hal, sistem mandala ini mirip dengan sistem feodal di Eropa, negara-negara bagian atau negeri bawahan terikat oleh tuannya melalui hubungan tribut yaitu memberikan persembahan berupa upeti. Dibandingkan dengan sistem feodal, sistem mandala ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada negeri bawahannya; hubungannya lebih bersifat hubungan pribadi antar penguasanya; dan sering kali bersifat tidak eksklusif. Suatu daerah tertentu dapat menjadi bawahan beberapa sistem mandala tertentu, atau bahkan tidak samasekali.

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Secara sejarah, kekuatan mandala utama antara lain Kerajaan Khmer di Kamboja, Sriwijaya di Sumatra, rangkaian kerajaan-kerajaan di Jawa (Medang, Kadiri, Singhasari dan Majapahit), Ayutthaya di Thailand, Champa dan Dai Viet di Vietnam dan China.[4] China menempati posisi khusus karena sering kali mandala utama Asia Tenggara memberi persembahan ke China untuk mendapatkan keistimewaan ekonomi berupa hubungan dagang dengan China, meskipun syarat persembahan ini umumnya sangat minimal. Beberapa negara bawahan dalam perlindungan China misalnya Kamboja, Lan Xang (dilanjutkan oleh Vientiane dan Luang Prabang) serta Lanna. Kamboja secara khusus digambarkan oleh kaisar Vietnam Gia Long, sebagai "negara merdeka yang diperbudak dua tuan" (Chandler p. 119).

Masuknya Islam di Nusantara melihat penerapan sistem ini yang masih berlanjut dalam pembentukan pemerintahan, seperti pembentukan koalisi Negeri Sembilan pada abad ke-18 yang berfokus pada Seri Menanti sebagai pusat yang diapit oleh empat luak dalam dan empat daerah luar.[5] Contoh lainnya yaitu kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Jawa setelah Majapahit.

Sistem ini berakhir dengan kedatangan kekuasaan Eropa pada pertengahan abad XIX. Secara budaya mereka memperkenalkan praktik geografis Eropa yang beranggapan setiap wilayah hanya dikuasai satu penguasa. Dalam praktik, kolonisasi di Indochina Prancis, Malaya Britania dan Birma, serta Hindia Belanda memaksa penguasa kolonial ini untuk menetapkan batas wilayah koloni milik mereka. Wilayah kerajaan bawahan ini lalu dibagi-bagi antara koloni-koloni Eropa ini dan kerajaan Siam.

Kewajiban

[sunting | sunting sumber]Kewajiban di setiap sisi hubungan bervariasi sesuai dengan kekuatan hubungan dan keadaan. Misalnya di Semenanjung Malaya, pada umumnya negara bawahan wajib membayar bunga mas, upeti tetap berbagai barang berharga dan budak, dan miniatur pohon emas dan perak (bunga mas dan perak). Penguasa tuan membalas dengan hadiah yang sering kali lebih berharga daripada yang diberikan oleh negara bawahan. Namun, negara bawahan juga harus menyediakan orang dan perbekalan ketika dipanggil, paling sering pada saat perang. Manfaat utama bagi negara bawahan adalah perlindungan dari invasi oleh kekuatan lain, meskipun seperti yang dicatat oleh sejarawan Asia Tenggara Thongchai Winichakul, ini sering kali merupakan "perlindungan seperti mafia"[6] dari ancaman tuannya sendiri. Dalam beberapa kasus, penguasa juga mengendalikan suksesi di negara bawahan, tetapi secara umum campur tangan dalam urusan dalam negeri negara bawahan itu minimal: dia akan mempertahankan pasukan dan kekuatan perpajakannya sendiri, misalnya. Dalam kasus hubungan yang lebih renggang, "tuan" mungkin menganggapnya sebagai salah satu upeti, sedangkan "negara bawahan" mungkin menganggap pertukaran hadiah murni bersifat komersial atau sebagai ekspresi niat baik (Thongchai p. 87).

Referensi

[sunting | sunting sumber]- ^ "How Maps Made the World". Wilson Quarterly. Summer 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-11. Diakses tanggal 28 Juli 2011.

Source: 'Mapping the Sovereign State: Technology, Authority, and Systemic Change' by Jordan Branch, in International Organization, Winter 2011.

- ^ O.W. Wolters, 1999, p. 27

- ^ Dellios, Rosita (2003-1-1). "Mandala: from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia" (dalam bahasa Inggris). Bond University Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-20. Diakses tanggal 2011-12-11.

- ^ O.W. Wolters, 1999, pp. 27-40, 126-154

- ^ Tambiah, Stanley Jeyaraja (2013). "The galactic polity in Southeast Asia". HAU: Journal of Ethnographic Theory. University of Chicago Press. 3 (3): 504–506.

- ^ Thongchai Winichakul (1994). Siam Mapped. hlm. 88.

Bacaan lanjutan

[sunting | sunting sumber]- Chandler, David. A History of Cambodia. Westview Press, 1983. ISBN 0-8133-3511-6

- Chutintaranond, Sunait, "Mandala, segmentary state, and Politics of Centralization in Medieval Ayudhya," Journal of the Siam Society 78, 1, 1990, p. 1.

- Lieberman, Victor, Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830, Volume 1: Integration on the Mainland, Cambridge University Press, 2003.

- Stuart-Fox, Martin, The Lao Kingdom of Lan Xang: Rise and Decline, White Lotus, 1998.

- Tambiah, S. J., World Conqueror and World Renouncer, Cambridge, 1976.

- Thongchai Winichakul. Siam Mapped. University of Hawaii Press, 1984. ISBN 0-8248-1974-8

- Wolters, O.W. History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives. Institute of Southeast Asian Studies, 1982. ISBN 0-87727-725-7

- Wolters, O.W. History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives. Institute of Southeast Asian Studies, Revised Edition, 1999.

- Wyatt, David. Thailand: A Short History (2nd edition). Yale University Press, 2003. ISBN 0-300-08475-7