Haraucourt (Meurthe-et-Moselle)

| Haraucourt | |||||

Mairie. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Nancy | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Seille et Grand Couronné | ||||

| Maire Mandat |

Yannick Fagot-Revurat 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54110 | ||||

| Code commune | 54250 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

733 hab. (2021 |

||||

| Densité | 59 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 39′ 44″ nord, 6° 21′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 211 m Max. 321 m |

||||

| Superficie | 12,48 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Grand Couronné | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.haraucourt.mairie54.fr/ | ||||

| modifier |

|||||

Haraucourt est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Géographie

[modifier | modifier le code]-

Entrée fleurie en 2018.

-

Vue sur le village.

-

La tour de Domêvre.

-

L'annexe de la Maison du Sel

-

Ancien guéoir « la fontaine des pigeons » aménagé en espace vert

Haraucourt est située sur le plateau rive droite de la Meurthe, à égale distance de Nancy et de Lunéville. Le territoire communal est limitrophe de 9 communes. Sa surface est de 1248 ha. Le sous-sol, -200 mètres, contient un important gisement de sel gemme qui a été exploitée au XXe siècle par dissolution du minerai (pas de mines). Cette activité du passé a laissé d'importants effondrements aujourd'hui remplis d'eau. Toute la partie Ouest et Sud-Ouest du territoire, soit environ 650 ha, est répertoriée comme zone à risques d'effondrements miniers[1].

Le territoire culmine à 321 mètres d'altitude, au sud-ouest, à la jonction des territoires de Haraucourt, Dombasle-sur-Meurthe et Sommerviller. Le point le plus bas est à 220 mètres d'altitude, sur le bord de la Roanne à l'emplacement de l'ancien moulin de la Borde.

Le village est au carrefour des routes départementales 80 et 81. Une route communale le relie à la commune voisine de Drouville.

Enclave de La Borde

[modifier | modifier le code]

Le territoire de Haraucourt comporte une particularité sous la forme d'une enclave totalement disjointe du territoire principal. Il s'agit du lieu-dit la Borde situé à l'extrémité ouest du territoire, de part et d'autre de la Roanne. La superficie est d'environ 53 ha. Le site est bordé par les territoires de Lenoncourt, de Varangéville et de Buissoncourt. La Borde était originellement accessible depuis Haraucourt par l'ancien chemin rural dit « chemin de la Borde », également appelé « chemin de Lenoncourt », qui démarre dans le virage de la RD 81, à l'extrémité de l'actuelle rue de la Borde. Ce chemin ayant été effondré par l'exploitation saline, le site n'est plus accessible que par la route communale qui relie Buissoncourt à Varangéville.

Dans une charte de Lorraine de 1444, on voit que la Borde a le statut de « gagnage ». Elle est mentionnée avec l'orthographe suivante : « le waignaige de la bourde »[4]. Le bâtiment principal était un moulin construit sur un canal parallèle à la rive gauche de la Roanne.

On pense généralement que ce moulin fut la propriété exclusive des seigneurs de Haraucourt jusqu'à la Révolution. Cependant, la chambre des comptes de Lorraine, organisme comptable du duché, inscrit pour l'année 1566 un rapport d'amodiation des moulins, dont celui de Buissoncourt[5]. Sachant qu'il a probablement existé un autre moulin en amont où figure un ancien lieu-dit, le vieux Moulin, on ne peut savoir lequel est concerné par cette inscription.

En 1793, le locataire de La Borde s'appelle Charles Collet. Il est représenté coiffé d'un tricorne sur la gravure ci-contre. Il exerce officiellement les professions de fermier (agriculteur), huillier, arpenteur et juge. La ferme de la Borde a alors une superficie de 80 ha. Elle est la propriété indivise d'un sieur Mailliot, de Jean-Claude Hussenot, ancien curé de Maron et de sa sœur[3]. Les terres de cette ferme ont probablement été la propriété des châtelains d' Haraucourt mais on ne sait pas à quel moment de l'histoire, la propriété de ces biens a été séparée. Il faut rappeler qu'à cette période, l'immense majorité de la propriété rurale lorraine est entre les mains de spéculateurs bourgeois et de nobles (voir ci-dessous la fin du paragraphe conséquences désastreuses de l'annexion de la Lorraine).

C'est en 1826 que le moulin de la Borde cesse ses fonctions. Le dernier meunier est Jules Auguste Collet[6]. Il est le fils de Charles Collet mentionné plus haut. C'est l'enfant blond accolé à son père sur la gravure ci-contre. Il est aussi le père de Vital Collet, dernier fermier de cette lignée à la Borde et auteur de divers documents sur l'histoire de la Lorraine rurale. On lui doit notamment : Les communes du canton de Charmes ; Évangile des sobriquets caractérisant les habitants de villages lorrain et diverses contributions aux sociétés savantes de son époque. Le patronyme Collet n'est plus présent dans ce secteur mais plusieurs familles contemporaines de Buissoncourt et d'Haraucourt descendent de cette lignée.

Le moulin devient une ferme champêtre et l'écart reste une enclave appartenant au territoire communal de Haraucourt. Après le départ des derniers fermiers à la fin du XXe siècle, l'ensemble des terres et des bâtiments est acheté par l'industriel qui exploite le gisement salin. Les bâtiments sont démolis vers 1984.

Le village le plus proche de ce lieu étant Buissoncourt, plusieurs documents historiques situent La Borde sur cette commune. Il s'agit d'une erreur car cet ancien moulin banal générateur de redevances a toujours dépendu de la seigneurie de Haraucourt. Après la Révolution, Buissoncourt a longtemps revendiqué la propriété de cette portion de territoire. En 1872, cette commune dépose une demande d'annexion de la Borde en sa faveur. Pour déjouer cette démarche, Haraucourt demande à son tour l'annexion de la partie de territoire de Buissoncourt qui sépare la Borde du territoire principal d'Haraucourt[6]. Dans sa séance du , le conseil général de Meurthe-et-Moselle vote une délibération tranchant le conflit au profit de Buissoncourt. Cette décision n'a jamais été traduite dans les faits. En 2024, La Borde est toujours sur le territoire de Haraucourt.

Le pouvoir civil ne fut pas le seul à contester ce territoire. Les archives communales et hospitalières de la Meurthe contiennent les minutes d'un procès qui s'est tenu en 1790. Le curé d'Haraucourt et celui de Buissoncourt s'y disputent les bénéfices de la dîme de la Borde et des anciens étangs[7].

Hydrologie

[modifier | modifier le code]Environ 50 ha de l'extrémité Sud du territoire sont dans le bassin versant du Sânon. Il s'agit des anciennes vignes sur le versant de Sommerviller. Le reste est situé dans le bassin versant de la Roanne. Le territoire est en pente douce du sud vers le nord. Hormis la butte de Domêvre, le relief est très faible. La Roanne est une petite rivière qui sépare Haraucourt de ses communes voisines : Buissoncourt, Gellenoncourt et Lenoncourt. Venant du nord-est du territoire de Haraucourt, elle reçoit le ruisseau des Goulottes, lui-même recevant le ruisseau de Josot. Elle capte également le ruisseau de Chevrichamps dans le même secteur. À l'ouest, elle recevait le ruisseau dit de Haraucourt mais aujourd'hui, il se perd dans les effondrements miniers.

Au début des années 2000, la Roanne était encore polluée par les rejets d'effluents des communes riveraines. La communauté de communes détentrice de la compétence « assainissement des eaux usées » a d'abord construit une station d'épuration intercommunale traitant les eaux de Buissoncourt, Lenoncourt et Haraucourt sur la partie ouest du territoire de Buissoncourt, en direction de Vanrangéville. La collectivité a continué avec la construction de stations d'épuration à Gellenoncourt et à Réméréville. Ces investissements ont très nettement amélioré la qualité de l'eau de la Roanne. Ils ont été complétés en 2023 par une renaturation des rives de la Roanne et de ses affluents.

Malheureusement, ces coûteux efforts sont en partie anéantis par des pollutions industrielles à répétition sous forme de fuites de la canalisation de saumure qui suit le lit de la Roanne et de résurgences d'eau salée sur ses rives provoquées par l'industrie saline. En observant la proche vallée de la Roanne sur les photos aériennes, on voit que la prairie est ponctuée de zones grises ou jaunâtres marquant la pollution à la saumure. La rupture de conduite d' a encore aggravée la situation en détruisant plusieurs kilomètres de ripisylves et en provoquant la mort de la majeure partie des poissons qui avaient recolonisés le cours d'eau.

-

Bord de Roanne peupliers empoisonnés par la rupture de canalisation de saumure en 2017.

-

Bord de Roanne : ripisylve détruite par la fuite de saumure de 2017.

-

Bord de Roanne : la tache brunâtre représente une résurgence de saumure ayant détruit la totalité de la flore.

Particularisme hydrogéologique

[modifier | modifier le code]

L'extrémité Sud-Est du territoire en direction de Crévic, lieu-dit Nobétant, constitue un bassin-versant sans exutoire de surface. L'eau de ruissellement s'écoule vers le point bas situé dans la pointe du bois de la forêt sur le territoire de Crévic, en limite de celui d'Haraucourt. Il existe à cet endroit un trou naturel appelé en Lorraine, « une deuille ». Celle-ci absorbe l'eau sans que l'on sache si elle ressort plus loin ou si elle alimente la nappe phréatique située dans le gré rhétien. La carte du sous-sol du BRGM indique une faille géologique à proximité immédiate de cet endroit.

Dans l'étude hydraulique réalisée en 2003 dans le cadre de l'aménagement foncier rural, ce bassin versant portait le numéro 31, sa longueur maximale est de 385 mètres, sa surface est de 31 ha 68. Son quotient décennal est de 26 litres par seconde (données issues des archives de la mairie)[8].

Climat

[modifier | modifier le code]En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[9]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[10].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,6 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 803 mm, avec 11,5 jours de précipitations en janvier et 9,4 jours en juillet[9]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Nancy-Essey », sur la commune de Tomblaine à 11 km à vol d'oiseau[11], est de 11,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 746,3 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,1 °C, atteinte le ; la température minimale est de −24,8 °C, atteinte le [Note 2],[12],[13].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[14]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[15].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Haraucourt est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[16]. Elle est située hors unité urbaine[17]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 3],[17]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18],[19].

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (84,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (83,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48,6 %), prairies (35,8 %), eaux continentales[Note 4] (7,2 %), zones urbanisées (4,4 %), forêts (4 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

[modifier | modifier le code]La plus ancienne mention connue à ce jour est contenue dans un acquêt de Bertholde, évêque de Toul entre 996 et 1019. Il achète Askein et Araldicurtem (Essey et Haraucourt) au duc de Bar Thierry II[21]. Autres attestations anciennes : Ludovicus de Haracuria en 1107 ; Heiraulcourt en 1323, Haracourt en 1334 ; Haraulcuria en 1402 ; Domèvre-Haraucourt en 1712 ; Haraucourt-lès-Saint-Nicolas en 1779[22].

Il existe trois communes françaises homonymes. Le nom du village tire vraisemblablement son origine du prénom mérovingien Harald(us) ou Harold(us) et de l'appellatif -court du bas latin curtis ou cortēm qui signifie « cour intérieure, cour de ferme », et par extension, domaine rural[4].

En lorrain roman, le nom du village se prononce Harôcot[23].

Microtoponymie

[modifier | modifier le code]Parmi les lieux-dits figurant sur le plan du cadastre napoléonien, quelques-uns restent mystérieux, exemples : Lef Damont, la Placide, le Palozé, Rascenel et Tibit-fourer[24].

Dans le dictionnaire topographique de la Meurthe, Henri Lepage écrit : le champ pourpre, commune de Haraucourt, canton de terre dont le détenteur devait au curé une redevance annuelle de trois chapons et trois oranges[25]. Il existe encore aujourd'hui le chemin rural Du Grand Pourpre. Ce nom est probablement en lien avec la couleur du sol.

Odonymie

[modifier | modifier le code]

À Haraucourt, les rues portent un nom depuis très longtemps. Un état des anticipations faites sur les rues1 en 1711 cite les rues de Bondenelle, rue du Port, rue Martin, rue de Devant-le-Château, rue Mongadin et rue de la Fontaine. Cette dernière n'est pas identifiée[6].

1 : on peut traduire anticipations faites sur les rues par appropriation illégale du domaine public.

Rue du Port

[modifier | modifier le code]Cette rue s'appelle ainsi parce qu'elle menait directement à la ville la plus proche qui s'est d'abord appelée Le Port au Moyen Âge. Cette commune est ensuite devenue Saint-Nicolas-de-Port. Il semble que la rue du Port de Haraucourt soit la seule référence actuelle à l'ancien toponyme portois. Dans une délibération du conseil municipal de 1913, il est question de renommer cette rue. Après avoir évoqué le patronyme Elisée de Haraucourt, le nom ancien est finalement maintenu.

Rue des Écoles

[modifier | modifier le code]La même délibération de 1913 nomme officiellement la rue des Écoles. De fait, elle portait officieusement ce nom depuis la construction du groupe scolaire en 1883. Historiquement, c'est un ancien chemin qui prolongeait perpendiculairement la rue du château en longeant le côté Nord de la cour, conduisait au pressoir banal d'où il se confondait avec la rue du Port, à l'actuel numéro 19 de cette dernière.

Rue Hanzelet

[modifier | modifier le code]

Par la même délibération que précédemment, la rue Martin est renommé rue Hanzelet. Jean Appier père et fils, sont nés à Haraucourt à la fin du XVIIe siècle. Pour distinguer le fils, on lui attribua le sobriquet Hanzelet qui, dans la langue locale signifiait petit Jean ou plus exactement, petit Hans ou encore Hanz ele. Il a gardé ce surnom toute sa vie. Hanzelet était ce que l'on appellerait aujourd'hui un polytechnicien. Il était contemporain d 'Elisée de Haraucourt pour qui Jean Appier père était déjà graveur ; ce serait ce dernier qui aurait dessiné le plan des fortifications de Nancy qu' Elisée de Haraucourt était chargé de faire reconstruire. Il est probable que le marquis Elisée de Haraucourt, gouverneur de Nancy, fut le mentor d'Hanzelet. Hanzelet. Il était d'abord graveur comme son père, métier qui l'a conduit à devenir imprimeur à Pont-à-Mousson, travaillant principalement pour l'université de cette ville. Il était également maistre des feux artificiels auprès du duc de Lorraine. Il a écrit un livre sur les armes de guerre dans lequel il est le premier à décrire précisément une machine à feu également appelée orgue. Cet engin est considéré comme l'ancêtre de la mitrailleuse[26]. Hanzelet est l'auteur d'un autre livre sur la pyrotechnie et un autre sur les mathématiques amusantes. Il a aussi une rue à son nom à Pont-à-Mousson ainsi qu'un lycée technique dans la même ville[27]. Plusieurs sources affirment qu'il vécu un temps au numéro 29 de la rue des Dominicains à Nancy[28]. D'autres affirment qu'il vécu aussi au numéro 21 de la rue du Camp à Pont-à-Mousson. André Mareschal lui adressa ce quatrain (orthographe originelle) :

Tous ses contemporains ne furent pas aussi élogieux. On lui reprocha d'avoir « plagié » Joseph Boillot pour la partie feux artificiels et pour la partie instrumens de guerre[29]. Selon les généalogistes, Hanzelet serait décédé après 1647 en Italie. Il eut une descendance. Au XVIIIe siècle, un organiste lorrain nommé Jude Hanzelet est considéré comme parent du graveur[30].

Rue du Général Lambert

[modifier | modifier le code]

Par la même délibération que précédemment, la rue Montgadin devient la rue du Général Lambert[31]. Henri François Lambert est né à Haraucourt en 1760. Il fait une brève carrière dans l'armée mais comprend que les grades supérieurs sont « la chasse gardée » de la noblesse. En 1788, il ne renouvelle pas son engagement et rentre au domicile de la famille de son épouse à Dijon. Quand la Révolution éclate et qu'elle a besoin de soldats, Lambert s’enthousiasme pour cette cause et obtient le poste d'aide-major dans la garde nationale de Bourgogne. Ensuite, les événements se précipitent et le propulsent au grade de général. En 1796 lors d'une reconnaissance à Menstadt, petite ville de Bavière proche de Nuremberg, il est mortellement blessé par un éclat d'obus et décède le lendemain.

Rue de l'Abbé-Michel

[modifier | modifier le code]

Par la même délibération que précédemment, la rue de Bondenelle1 devient la rue Abbé-Michel. Jean Michel naît dans une famille modeste d'Haraucourt en 1769. Il est diacre quand la Révolution éclate. N'ayant pas voulu se soumettre à l'autorité de l'évêque constitutionnel, il fait un an de prison puis est déporté. Il connaît alors des conditions épouvantables de détention dans un bateau ancré à l'île d'Aix. Contrairement à beaucoup de ses codétenus, il eut la chance de survivre et de rentrer au pays. À la fin de sa carrière, il était professeur de théologie au grand séminaire de Nancy. Il refusa l'épiscopat. Il reçut le grade de chevalier de la Légion d'honneur en 1837. Il décéda en 1842[32].

1: Dans les langues d'oïl dont le lorrain roman fait partie, un bondenel est une bonde de tonneau[33]. Dans la toponymie IGN, une bonde est aussi une limite, une borne[34].

Place de la Liberté

[modifier | modifier le code]

Pendant cette même réunion du Conseil Municipal, la place est nommée officiellement place de la Liberté. Dans les recensements de population antérieurs à 1913, on l'appelle Place Centrale.

À la fin du XVIIIe siècle, on parle du parterre du château que l'on confond parfois avec la place de la Liberté. Le parterre du château était un petit espace rectangulaire accolé à la façade Est du château. Son plus grand côté avait la longueur de la façade. Il était bordé d'arbres en 1765.

Sur un plan dressé en 1765 pour un procès entre la communauté et le seigneur, la place n'a pas tout à fait la superficie actuelle. Elle contient un grosse maison « acquittée par le seigneur ». On peut se demander si cela signifie cédée ou démolie ? La place contient aussi deux petites maisons particulières et l'emplacement du four banal ; tous trois sont situés en bordure de l'actuelle rue Gal Lambert.

Toujours à l'occasion de ce procès, on apprend que le seigneur voulait fermer la place. Il avait déjà fait creuser les fondations. Le procès ne lui donna pas droit et la place est restée publique.

Dans les mêmes documents, on mentionne l'existence d'une petite place, à priori annexe ou dans l'emprise de la place de la Liberté mais non localisée. Elle s'appelait « place des nonaires de ville ». On l'utilisait pour installer l'équipement nécessaire à la fonte des cloches. C'est là aussi qu'était réalisées les ventes forcées.

En 1765, la partie commune de la place était déjà bordée de tilleuls.

Pendant la Révolution, on planta au centre le chêne de la liberté. Les comptes communaux de l'exercice 1793 contiennent une dépense de 64,14 livres pour toutes dépenses faites à la plantation du chêne de la liberté, y compris « le coûttange » de la musique[6]. Il est probable que la place tire son nom de cet événement.

En 1831, la commune dépense 1 365 francs pour l'embellissement de la place. Le muret qui la ceinture a été construit en 1878.

De la fin du XIXe siècle jusqu'en 1914, il y avait deux foires commerciales annuelles qui se tenaient sur la place. Elles avaient lieu le premier jeudi de mai et le dernier jeudi d'août. Hier comme aujourd'hui, elle est le lieu favori pour le déroulement des réjouissances comme la fête patronale[6].

Rue du Château

[modifier | modifier le code]Ce nom est facile à comprendre quand on connaît l'emplacement de l'ancien château féodal détruit en 1914. Au gré des documents historiques, le nom de cette rue varie légèrement. On l'appelle parfois rue du vieux château ou rue de devant le château. On ne connaît pas la date ni la période de la nomination de cette rue mais elle portait déjà ce nom en 1765. À cette date, La communauté traduit en justice le seigneur de Haraucourt qui voulait barrer certaines rues pour se les approprier. Dans l'argumentaire, il est indiqué que cette rue était un simple passage qui démarrait impasse de Cuite-fève (aujourd'hui impasse du Grand-Pré), menait à l'église puis bifurquait à angle droit vers l'ouest, conduisant au pressoir banal (actuelle rue des écoles). Elle comportait un tourniquet, certainement destiné à empêcher la circulation d'attelages.

Impasse Montgadin

[modifier | modifier le code]Elle faisait partie de la rue Montgadin renommée Général-Lambert. On peut voir encore aujourd'hui que les numéros de cette impasse s'intercalent dans les numéros pairs de la rue Général-Lambert. Cette impasse garde pour elle seule le nom Montgadin (archives de la Mairie). Il s'agit d'un lieu-dit qui désignait de petites parcelles. On est alors tenté de le rapprocher du mot lorrain gaudine, qui signifie petite parcelle. Mais Gadin serait aussi un patronyme dérivé du prénom germanique Wadwald. À une certaine époque de l'Ancien Régime, le détenteur de ce canton de terre devait, en plus des autres impôts, un gâteau qui servait d'offrande pour le pain bénit de Pâques[35]. Dernière anecdote probablement sans rapport, en argot régional, un gadin est une chute de sa hauteur, souvent une chute ridicule par maladresse.

Impasse du Grand Pré

[modifier | modifier le code]Cette rue s'est d'abord appelée impasse de Cuite-Fève comme on peut le voir au paragraphe rue du Château. Par la suite, elle a été intégrée à la rue Montgadin renommée plus tard rue du Général-Lambert. On peut voir encore aujourd'hui que les numéros de cette impasse précèdent les numéros pairs de la rue Général-Lambert. En 1913, elle a d'abord repris son ancien nom déformé : impasse du Cul-de-Fève. Par délibération du 20 juin 1983 et sur demande d'habitants de cette voie, l'impasse du Cul-de-Fève est renommée impasse du Grand-Pré. Il est à noter que Cul-de-Fève était une dérive du nom originel Cuite-Fève ce que semblait ignorer les édiles. Certains historiens locaux pensent, sans preuve formelle, que la maison à l'extrémité de cette impasse a appartenu, sous l'Ancien Régime, aux religieux de Cuite-Fève, un écart rural sur la Commune de Rosières-aux-Salines. Cuite-Fève serait le nom des fours affectés au séchage des légumes.

Rue Jean-Joseph-Chamant

[modifier | modifier le code]

La délibération du 21 mai 1983 constate qu'une partie du chemin rural dit De Dombasle s'est urbanisée et qu'il y a lieu de donner un nom à cette nouvelle voie qui devient rue Jean-Joseph-Chamant, en hommage au peintre de la cour d'Autriche, né et ayant vécu à Haraucourt, au numéro 8 de la place de la Liberté, comme l'atteste l'acte notarié de vente de cette maison le 17 novembre 1817 enregistré chez Me François Joseph Chanot, notaire royal à Rosières-aux-Salines.

La Placide

[modifier | modifier le code]En 1972, le Conseil municipal décide d'urbaniser un terrain communal. Il s'agit du premier lotissement au village. Selon le cadastre, l'endroit se nomme La Placide mais les anciens habitants comme de nombreuses délibérations antérieures utilisent un autre lieu-dit pour désigner cet endroit : le paquis des oies. Le Conseil municipal choisit finalement le nom La Placide pour désigner ce nouveau quartier.

La Placide ne doit pas être confondue avec La Placite, nom donné à l'imposante maison de maître à l'extrémité Ouest de la rue du Port.

Le Palozé

[modifier | modifier le code]Par délibération du 8 octobre 1979, le conseil municipal approuve le projet de lotissement présenté par un urbaniste. Depuis sa construction, le nouveau quartier porte le nom d'un lieu-dit, le Palozé qui n'est pas proche du lotissement. Jusqu'ici, il a été impossible de trouver la signification de ce micro toponyme.

Impasse du Giron et rue Fontaine-Madame

[modifier | modifier le code]Le 20 février 2009, le conseil municipal nomme la nouvelle impasse au lieu-dit La Placide : Impasse du Giron. La nouvelle rue construite sur le chemin rural dit des Bergeries et nommé rue Fontaine-Madame. Ces deux noms sont des lieux-dits du territoire.

Rue de Derrière-le-Four

[modifier | modifier le code]

Initialement nommée rue de Derrière-le-Four-Banal, son nom a été abrégé en rue de Derrière. L'actuelle plaque de rue porte l'inscription rue de derrière le Four. Ce nom est ancien puisque la Révolution de 1789 a supprimé les privilèges de banalité. On peut cependant s'approcher de la date puisqu'un plan de 1765 indique l'emplacement d'un four banal démoli dans l'emprise de la place de la Liberté archives communales. Ce document de 1765 qui liste les noms de rues, ne parle pas de cette voie. Ce nom de rue serait donc ultérieur, mais de peu, à 1765 ?

Ruelle Valtrina

[modifier | modifier le code]Cette voie et le chemin de terre qui la prolonge portaient déjà ce nom en 1807 lors de l'établissement du premier cadastre. On ne sait pas d'où vient ce toponyme mais une origine franque est assez probable. En revanche, on sait que cette orthographe est récente car dans les délibérations du Conseil au milieu du XXe siècle, on écrivait Waltrina, ce qui indique une prononciation différente de celle que nous connaissons puisque dans le quart Nord-Est de la France et en Wallonie, les mots commençant par [wa] se prononcent [houa] comme wallon ou Waterloo. Encore aujourd'hui, il existe une exemple à Haraucourt avec le lieu-dit écrit champ-Wargant au cadastre que les anciens habitants prononcent champ-Houargant.

Rue de la Borde

[modifier | modifier le code]

Cette dénomination officielle est relativement récente mais on ne connaît pas la date de nomination. Originellement, cette voie conduisait à l'écart de la Borde qui était un moulin banal avant la Révolution, et une ferme champêtre jusqu'en 1984, date de sa démolition. Le chemin de la Borde aussi appelée chemin de Lenoncourt car cette voie se prolongeait jusqu'à ce village.

Les lieux-dits La Borde, La petite Borde, La Grande Borde ou Les Bordes sont toujours situés à l'extrémité d'un territoire communal. Le mot a probablement la même étymologie que bord, bordure et signifiait, limite, frontière. Dans le même temps, on a souvent choisi ces lieux pour y implanter des maladreries afin de limiter le risque de contagion. C'est probablement la raison pour laquelle certains documents donnent pour étymologie maladrerie et léproserie aux lieux-dits contenant le mot Borde.

Rue du Château-d'Eau

[modifier | modifier le code]Cette dénomination est relativement récente puisque le château d'eau a été construit en 1957. Il semble que cette voie n'était pas encore nommée en 1983 quand on a nommé la rue Chamant. Comme son nom le suggère, la rue du Château-d'Eau débute au pied du réservoir d'eau potable. Quand on est à cet endroit, on se demande quelle logique a poussé à la nommer ainsi alors qu'elle constitue une ligne droite avec le bas de la rue Jean-Joseph-Chamant. La réponse est que la rue Chamant s'appelait initialement chemin de Dombasle et que celui-ci comportait ce virage à l'Ouest, avant le château d'eau. La rue du Château-d'Eau ayant été urbanisée un plus tard, donc la question ne se posait pas lors de la nomination de la rue Chamant.

-

La maison du sel.

-

Entrée de l'observatoire.

-

L'observatoire des oiseaux et des paysages.

-

Le guéoir de la fontaine des pigeons réaménagé.

Ancienne église de Domêvre

[modifier | modifier le code]

À environ 1 km au nord-ouest du Village, au sommet de la colline de Domêvre, trône une tour en pierre. Il s'agit des restes de la première église connue d'Haraucourt. Elle était dédiée à saint Epvre, le septième évêque de Toul. À certaines périodes du Moyen Âge, on utilisait le mot latin domnus à la place de saint. On a donc nommé cette église Dom-Epvre et son orthographe est devenue Domêvre au fil du temps. Dans les plus anciens titres, elle est nommée Aracuria Monasterium[6].

Le monument est une tour de défense ou plus exactement, un lieu fortifié de refuge. À la base, les murs font 1,25 mètre d'épaisseur. Il n'y a aucune porte au sol. L'étage n'est accessible que par une échelle. La porte de l'étage visible sur la photo ci-contre se ferme uniquement depuis l'intérieur de la tour par un simple mais ingénieux système de rainures dans la pierre, dans lesquelles on glisse une barre de bois bloquant la porte.

Beaucoup de sources datent cette église au XIIe siècle. Il est cependant curieux que l'on ait construit cette tour fortifié à une période où le château féodal du village existait déjà, constituant un second lieu de refuge très proche ?.

On évoque parfois ce lieu comme étant dédié au culte bien avant le XIIe siècle. Rappelons d'abord que le site naturel est une colline, une nette proéminence au milieu d'un vaste plateau sans autre relief. L'endroit est donc propice aussi bien à la défense pour surveiller l'environnement qu'au religieux qui recherche des lieux remarquables. Dans le livre consacré à l'histoire de Haraucourt paru en 2004, Serge Husson fait le lien avec la présence mérovingienne. Il s'exprime clairement en faveur d'une église en construction légère ayant précédée l'église en pierres et probablement selon lui, d'un lieu actif de culte et d'inhumation, au moins depuis l'époque mérovingienne donc pré chrétienne. Ces hypothèses semblent confortées par la découverte d'une nécropole franque à moins d'un kilomètre sur le territoire de Buissoncourt et par la découverte en 1878 dans le cimetière de Domêvre, d'une sépulture contenant des pièces de monnaie dont certaines dataient du VIIe siècle selon les numismates[35],[36]. On a aussi découvert récemment les traces d'une villa gallo romaine contre le mur Ouest du cimetière. Tous ces éléments convergent en faveur d'une occupation très précoce du site.

Le premier cadastre édité en 1808 mentionne, à environ 500 mètres à l'est de la tour, un lieu-dit orthographié : la haye mormon. On est d'abord tenté de le rapprocher du mouvement religieux mais la création de celui-ci semble plus tardif et n'a aucun lien originel avec la Lorraine. Selon les historiens locaux, mormon signifierait ici : le mont des morts, donc en lien avec la colline et le cimetière de Domêvre.

Inévitables légendes

[modifier | modifier le code]La tradition orale prétend qu'il y aurait eu un village à cet endroit. Il est certain que des habitations y ont existé à diverses époques. On a récemment mis au jour des vestiges d'une villa gallo-romaine à l'extérieur du cimetière, côté Nord-Ouest. D'autre part, un acte de 1258 conservé aux archives départementales mentionne une vente de terre située, entre autres lieux, au finage de Domêvre. Dans un acte paroissial de sépulture à Buissoncourt en date du 10 septembre 1709, figure la mention d'inhumation de Frère Laurent, ermite à Domaivre, paroisse de Haraucourt[37]. Cependant, aucun élément concret ne vient conforter l'existence d'un village. Le 23 novembre 1750, le sub-délégué de Lunéville, agissant au nom de l'intendant du roi profite de son passage pour se rendre à Domêvre. Il écrit dans son rapport qu'il n'y a aucune habitation à proximité de l'ancienne église. Au vu de ces éléments, il est certain que depuis la construction de cette église au moins, il n'a pas existé de communauté villageoise au sens où on l'entend habituellement.

On prétend parfois que ce site aurait été choisi afin de partager l'église avec Buissoncourt. C'est également faux puisque ce village avait sa propre église, au moins aussi ancienne que celle de Domêvre, située sur la route de Lenoncourt, à l'ancien lieu-dit « le vieil moustier »[38]. D'autre part, il a existé un vaste étang de part et d'autre de la Roanne dont la mise en eau semble contemporaine à la construction de l'église de Domêvre. Cet étang empêchait les communications directes entre Buissoncourt et Haraucourt.

On a souvent évoqué en ce lieu la présence des templiers. Rien de concret ne vient étayer cette affirmation que l'on rencontre dans de très nombreux sites de France ce qui la discrédite davantage.

Au XIXe siècle, on disait, et l'on écrivait parfois, que cette église avait été détruite par les Suédois lors de la guerre de Trente Ans. On verra dans le paragraphe Fin officielle des fonctions d'église que ce n'est pas le cas.

Dernière légende et sans doute la plus farfelue, il se dit qu'un souterrain aurait relié cette église au château féodal dans le village. Si c'était le cas, il aurait été mis au jour lors des travaux urbains.

Constitution et fonctions initiales du bâtiment

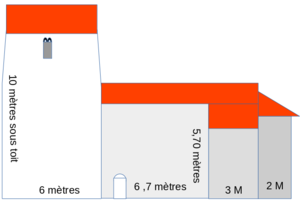

[modifier | modifier le code]En 1693, s'ouvre un procès entre la communauté villageoise et les chanoinesses de Remiremont, bénéficiaires de la grosse dîme, à propos de travaux à financer dans l'église du village. Le mémoire rédigé à cette occasion date du 16 novembre 1693. Il est conservé aux archives départementales des Vosges. Il nous apprend que la nef de l'église de Domêvre mesurait 9,5 mètres de long, transept compris, 6 mètres de large et 5,7 mètres sous un plafond de planches. Cette nef était couverte par un toit de tuiles creuses[35],[39]. On peut compléter ces informations par les dimensions actuelles de la tour. Elle mesure environ 6 mètres de côté à la base.

De chaque côté, entre la nef et le chœur, il y avait deux chapelles voûtées de 3 mètres de côté en saillie. Elles constituaient le transept. Le chœur avait une profondeur d'environ 2 mètres ce qui conférait au bâtiment une longueur totale d'environ 18 mètres, tour comprise[35]. Le chœur était situé à l'Est ce qui donnait à l'église une orientation Est-Ouest ; comme c'était la tradition pour les églises de cette époque.

Fin officielle des fonctions d'église

[modifier | modifier le code]

La construction de l'église Saint-Gengoult consacrée en 1588, au centre du village, ne mit pas immédiatement fin à l'utilisation de celle de Domêvre. Les habitants continuèrent longtemps à considérer cette dernière comme leur mère-église. Ils y célébrèrent les 4 principales fêtes catholiques jusqu'en 1689. Cette année-là, l'évêque de Toul la fait interdire pour vétusté et risque d'accident[35].

Les minutes du procès de 1693 déjà évoquées ci-avant nous apprennent que la cour du bailliage d'Épinal1 décida que l'église « sous l'invocation de Saint Gengoult », donc au centre du village, serait désormais et pour toujours la seule et véritable église de Haraucourt est que « ladite ancienne église sous l'invocation de Saint Epvre devait être détruite pour empêcher désordres et profanations »2[6].

L'ordre de démolition ne fut pas été exécuté immédiatement[35]. Le 23 novembre 1750, l'église est toujours présente selon le rapport du sub-délégué de Lunéville, agissant au nom de l'intendant du roi. Il faisait une visite sur sollicitation du curé de Haraucourt qui demandait aux habitants des réparations dans l'église Saint-Gengoult. Le sub-délégué profita de sa visite pour se rendre à Domêvre. Arrivé sur place, il écrit dans son rapport que la tour est solide, le chœur est un peu endommagé mais la nef est en très mauvais état[21]. Il semble que ces deux dernières parties aient été démolies en 1770 selon Samuel Germain[21] ou en 1780 selon Paul Beix[6], lors de la remise en service du cimetière[35].

1: les chanoinesses de Remiremont bénéficiaires de « la grosse dîme » de Haraucourt, avaient en contre partie la charge des principales réparations de l'église. C'est donc à ce titre que la cour du bailliage d'Épinal est compétente.

Chapelle dans la tour

[modifier | modifier le code]Le manuscrit de Samuel Germain dit qu'en 1815, une chapelle fut aménagée dans la base de la tour. Elle fut inaugurée par Trouillet, curé de la paroisse Saint-Epvre à Nancy et par Guyon, curé de Haraucourt. Cette chapelle est dédiée à Saint-Epvre[21].

Le livre sur l'histoire de Haraucourt dit qu'une chapelle fut également inaugurée au même endroit en 1886. Celle-ci serait dédiée à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Elle contient une pietà et les statues de saint Roch et de saint Epvre[35].

Ces deux documents sources sont-ils contradictoires ou s'agit-il d'événements distincts ?

Église Saint-Gengoult

[modifier | modifier le code]

Certains lecteurs seront surpris par ce titre car nombreux sont ceux qui pensent que le patron de cette église est saint Epvre.

Quiproquo à propos du patronage

[modifier | modifier le code]Contrairement à ce que certaines publications contemporaines affirment sans preuve, l'église du centre du village n'est pas dédiée à saint Epvre. Son patron originel est bien saint Gengoult comme le prouve indirectement l’ordonnance de la cour du bailliage d'Épinal dressée en 1695 et conservée aux archives départementales des Vosges. Sur la requête des habitants de Haraucourt, cette décision condamne Gérard Perot, curé de Haraucourt, et le chapitre de Remiremont, tous deux bénéficiaires de la dîme de Haraucourt, à recevoir l'église sise au lieu de Haraucourt sous le titre d'invocation de Saint-Gengoult et de se charger de l'entretien d'icelle pour l'avenir[6],[39]. La dédicace de cette église à saint Gengoult est confirmée par le pouillé1 de 1711. La présence d'un reliquaire de Saint-Gengoult dans l'inventaire du mobilier en 1738 conforte les éléments précédents.

Le quiproquo vient probablement de la confusion entre patronage de l'église et patronage de la paroisse. Dans les villages, ils sont souvent identiques mais ce n'est pas obligatoire. La paroisse de Haraucourt, pendant toute sa durée, a gardé son patron primitif, saint Epvre. La fête du village a toujours lieu le 4e dimanche de septembre, proche de la Saint-Epvre. Saint Gengoult est superbement ignoré par les paroissiens. Cependant, il n'existe aucune trace d'un changement officiel du patronage de l'église donc Gengoult reste son patron officiel.

1: ici, pouillé signifie annuaire des paroisses

Construction et style architectural

[modifier | modifier le code]

C'est Claude Vapxey qui était curé de la paroisse lors de la construction de cette église vers 1580. Le même homme s'est également fait connaître des historiens locaux en donnant une maison lui appartenant pour servir d'école en 1550.

Dans le mémoire préparant le procès de 1694 dont il est parlé dans le paragraphe précédent, il est écrit : les habitants ont bâti cette église il y a environ un siècle pour leur commodité car l'ancienne église de Domêvre était trop petite, trop éloignée et en mauvais état. Plus précisément, Les historiens locaux admettent généralement l'année 1588 comme date de consécration. Il existe divers documents qui relatent l'existence d'un vitrail dans l'église portant la date de 1525 et détruit par les bombardements de 1914. Il est assez probable que cette église ait remplacé une chapelle bien que la littérature soit muette à ce sujet. Le vitrail de 1525 pourrait provenir de cette chapelle primitive[35].

L'église Saint-Gengoult est de style composite. Les voûtes et les fenêtres sont proches du style gothique tardif. Des photographies de l'intérieur prise avant 1914 montrent des voûtes d'ogives surchargées d'arcs supplémentaires caractéristiques du style gothique flamboyant. Ces derniers éléments correspondent bien au style gothique de la fin du XVIe siècle, début XVIIe. En revanche, la porte d'entrée comme la porte murée sur le flanc Ouest sont plus proches du style renaissance, donc plus anciens. Ce n'est pas forcément contradictoire. On pense généralement que cette église a été construite après démolition d'une chapelle sur le même site. Il est donc possible que des éléments de la chapelle aient été réemployés pour la construction de l'église[35].

Description du bâtiment

[modifier | modifier le code]L'église a été en grande partie détruite et incendiée par les bombardements de septembre 1914. La nef originelle mesurait 16,45 mètres de long et 9,8 mètres de large. La tour faisait 4,15 mètres de côté et les murs latéraux de la nef mesuraient 8,60 mètres de hauteur[35].

Le bâtiment a été remanié plusieurs fois. La nef a été élargie au XVIIe siècle. Ses dimensions actuelles sont de 20,6 mètres par 11 de large. Il existe maintenant un transept légèrement saillant et mesurant 5,5 mètres de largeur. Si l'on se fie au cadastre de 1807, le transept n'était saillant que du côté Ouest. C'est assez logique car il existait des constructions contre le côté Est, séparées de l'église par une étroite ruelle. Ces constructions bombardées en 1914 ont été rasées pour faire place à l'esplanade du monument aux morts. Cela a permis de dégager la face Est et ses fenêtres[35].

Le chœur mesure 10,4 mètres de profondeur. Toujours en comparant les différents cadastres, on voit que le chœur actuel est sensiblement plus large que celui de 1807[35].

Dernière particularité, la tour contient, enchâssé dans sa façade Nord, un blason des seigneurs de Haraucourt sculpté dans la pierre. Il a échappé au burinage systématique des symboles de l'Ancien Régime voulu par la Révolution ou, autre hypothèse, il a été placé là, plus tard.

Contrairement à l'église de Domêvre, celle-ci n'est pas orientée Est-Ouest mais Nord-Sud.

Travaux importants avant 1914

[modifier | modifier le code]Le procès qui commence en 1693 entre la communauté et le chapitre de Remiremont est mentionné plusieurs fois dans cette page. Il avait pour but de faire financer d'importants travaux sur l'église. Il semble que ces travaux aient été exécutés.

En 1725, un terrible orage abat la flèche de l'église et les toitures de la plupart des maisons du village. On a connaissance de ce phénomène par une supplique des habitants rédigée en 1729. Ils demandent la réduction de la subvention, un impôt qui rapportait 1 610 livres en 1727. Ils voulaient utiliser l'argent pour faire les réparations sur l'église pour un montant de 1 075 livres[6].

Un nouveau procès est intenté en 1742, la cour du bailliage de Lunéville condamne le chapitre de Remiremont au plus tard sous la quinzaine de procéder aux réparations nécessaires de l'église qui menace une ruine totale[6].

Pendant le Directoire, la première tentative de rétablissement du culte échoue. L'une des raisons de cet échec est le très mauvais état de l'église[6]. Un traité du 7 thermidor an XIII porte une dépense pour réparations sur les édifices communaux, dont l'église[6].

La tribune est construite en 1844.

Un agrandissement important est projeté en 1869 pour un montant de 17 131 francs[6]. Il est terminé en 1877. L'on a aussi construit, ou reconstruit, la chaire. On a remplacé des vitraux et réalisé les boiseries du chœur[40].

Un emprunt est contracté en 1878 pour paiement des travaux de réparation et d'agrandissement de l'église[6].

Dans la nuit du 30 juin 1897, la foudre brise la croix et la girouette sur le clocher[6].

Reconstruction après 1914

[modifier | modifier le code]

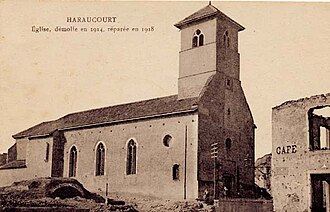

L'église subit d'énormes dégâts en septembre 1914. Son incendie la prive de la partie haute de la tour, de son toit et de ses voûtes. Il ne lui reste plus guère que les murs découverts et la partie en pierre de la tour.

Haraucourt faisant partie des communes les plus sinistrées au début de la première guerre mondiale, des crédits sont rapidement ouverts et mis à disposition par la préfecture. Cela permet de préserver les maisons abîmées et autorise une partie des habitants à revenir au village. Cela permet aussi d'installer un toit provisoire sur l'église dès 1916[6].

En 1918, une flèche provisoire de faible hauteur est installée sur le clocher[6]. Le premier office célébré dans l'église en reconstruction est la communion solennelle de 1918[35].

À ce jour, on ne sait rien de plus sur la reconstruction du gros œuvre. Les ouvrages consultés ne parlent ni de l'architecte, ni de l'entreprise.

En 1923, l'église en grande partie reconstruite s'embellit d'un autel acheté 8 900 francs à Monsieur Pierron de Vaucouleurs. Des bancs sont installés. Ils ont coûté 20 530 francs et ont été fabriqués par la menuiserie Picot de Gerbéviller. C'est cette même année 1923 que l'on remplace la flèche provisoire. La nouvelle est la copie de celle d'avant 1914[6].

En 1924, on continue l'aménagement de l'église. On installe des vitraux de Janin, maître verrier à Nancy ; ainsi qu'une chaire fabriquée par Monsieur Malot de Nancy pour 11 700 francs. D'autres bancs et le confessionnal proviennent de la menuiserie Picot de Gerbéviller pour la somme de 10 800 francs. Le chemin de croix est fourni par Monsieur Pierron de Vaucouleurs pour 4 950 francs. Les lustres proviennent de Drioton de Nancy pour 7 246 francs. Enfin, le poêle est fourni par Grimazan de Lunéville pour 2 075 francs[6].

En 1929, il reste environ 14 000 francs disponibles sur les dommages de guerre alloués à l'église. Cette somme était initialement prévue pour financer des vitraux complémentaires. Ceux-ci ayant été offerts par des dons privés, l'argent disponible est affecté à l'ouverture d'une fenêtre dans le transept gauche[6].

Sur les cartes postales et photographies prises immédiatement après la reconstruction, on ne voit jamais de contrefort sur la face Est. Il semble qu'ils aient été construits lors des travaux de consolidation de 1959.

Le 28 mars 1947, le conseil municipal vote la réparation des vitraux de l'église abîmés par les bombardements du 16 septembre 1944. Les travaux sont confiés à la maison Krieger de Nancy. La délibération du 14 novembre suivant constate la fin des travaux. L'assemblée affirme sa satisfaction et demande la prise en charge financière par le service de reconstruction.

La délibération du conseil municipal du 11 avril 1956 s'appuie sur un devis pour décider la réalisation jugée urgente de réparation de vitraux à l'église pour une somme de 82 000 francs.

Consolidation et construction des contreforts

[modifier | modifier le code]

Comme beaucoup de bâtiments construits ou reconstruits après la première mondiale, l'église donna rapidement des signes alarmant de fragilité.

La délibération du conseil municipal du 11 août 1957 affirme la nécessité de réaliser en urgence des travaux de consolidation de l'église. le conseil examine un compte-rendu technique et un devis s'élevant à 1 070 000 francs. L'assemblée décide de rechercher des subventions pour réaliser ces travaux.

Ce n'est que début 1958 que les travaux sont décidés et confiés à l'entreprise du village dirigée par Monsieur Lucien Barottin. Il construit les contreforts. Il installe également des tirants en fer rond qui solidarisent les murs latéraux entre eux. Ils sont visibles aussi bien à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur.

Cloches

[modifier | modifier le code]Selon un compte de la communauté de 1731, les cloches furent refondues en 1695. En 1764, la grosse cloche qui pesait 816 livres étant fendue, elle est refondue[6].

Haraucourt participe à l'effort de guerre pendant la Révolution. Deux cloches sur les trois sont descendues et fondues pour la fabrication de canons. La troisième est cassée en l'an XIII, « le jour de la conception, par l'usage illégal et forcé qui en a été fait par plusieurs individus »[6].

On s'adressa alors au sieur Thuillier, fondeur à Nancy, pour la refonte de cette cloche et la fourniture de deux neuves. Toutes trois sont prêtes le 14 juin 1806. La plus grosse pèse 512 kg, la moyenne pèse 376 kg et la petite fait 275 kg. Fait curieux, c'est Dominique Collet de Haraucourt qui est chargé de transporter ces cloches ; le même qui quelques années plus tôt mutilait les signes religieux dans le cimetière. Autre curiosité, les comptes mentionnent une dépense pour tringuelte1 en faveur de Thuillier, le fils du fondeur de cloches « qui mérite bien pour toutes les peines qu'il a eu hier et avant-hier en aidant à arranger les cloches... Surtout que les parrains et marraines des cloches n'ont nullement eu la pensée d'honorer de la moindre reconnaissance ». Le dernier paiement pour fourniture des cloches eu lieu en 1812.

Les cloches installées en 1806 sont refondues en 1844 par monsieur Morin de Lunéville. D'un poids initial d'environ 1 230 kg, elles passent à 2 632 kg après cette refonte.

En 1908, c'est la cloche servant aux sonneries civiles qui est fendue. Elle est remplacée. La Commune en paye la moitié et la fabrique paye le reste.

En 1923, trois cloches pesant respectivement 870, 600 et 440 kg sont achetées au fondeur vosgien Farnier de Robécourt. Elles arrivent à Haraucourt le 14 octobre 1923[6].

La délibération du conseil municipal du 3 novembre 1953 rend compte de l'avancement des travaux de mise au point de l'horloge et de l'électrification des cloches. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise de Monsieur Gény.

1: Tringuelte signifie pourboire. À quelques variantes orthographiques près, ce mot est commun aux langues régionales du Nord-Est de la France, au Normand et au Wallon.

Mobilier de l'église

[modifier | modifier le code]

Les vitraux ont été changés en 1872, à l'exception de celui qui portait la date de 1525[6]. On a vu ci-avant qu'ils ont été également remplacés à la reconstruction après la première Guerre mondiale.

Un inventaire du mobilier de l'église fut dressé par Nicolas Mansuy-Epvre PETIT, marguillier, le 25 février 1738. Parmi les différents objets inventoriés, on remarque un reliquaire rond en argent contenant des reliques supposées appartenir à Saint Gengoult[6].

D'autres inventaires furent réalisés en 1745 et 1768. Il faut également noter l'inventaire de l'an II dressé en vue de la vente des biens du clergé. Celui-ci indique la présence d'un horloge. Comme on le verra plus loin dans l'affaire du presbytère, un dernier inventaire officiel fut réalisé par la force, avec le concours de l'armée pour ouvrir les portes de l'église en 1907[6],[35].

Une réparation des bancs de l'église de 1751 indique qu'il y avait 17 bancs dans le côté droit et 18 dans le côté gauche. Chacun de ses bancs pouvaient accueillir sept personnes[6].

L'autel du chœur est surmonté d'une croix avec un Christ en bois. La statue sculptée est de très belle facture avec plusieurs particularités. Les pieds ne se superposent pas. Ils sont parallèles et le pied gauche est en retrait. Le périzonium est maintenu par une belle ceinture tressée. Cette statue a sans doute été accidentée car les bras sont manifestement trop courts et ont été recollés. Cet ensemble, statue plus croix, est très ancien et pourrait provenir de la construction de cette église. Ils seraient alors les très rares vestiges du mobilier religieux historique ayant survécu à la vente des biens du clergé pendant la Révolution ou brûlé dans l'incendie de 1914[35].

Horloge de l'église

[modifier | modifier le code]Un contrat entre la communauté et le maître d'école datant de 1766 stipule qu'il est dans les fonctions de l'enseignant de conduire l'horloge.

Une délibération de 1812 décide l'achat d'une nouvelle horloge au sieur Étienne à Nancy. La Commune se plaint de son fonctionnement et voudrait la faire reprendre. Elle est expertisée par le sieur Ballot de Toul. Les conclusions sont défavorables à la Commune. La préfecture déboute la Commune de sa demande. La vieille horloge est vendue en 1816.

Une nouvelle horloge est acquise en 1878 chez Monsieur Germain de Saint-Nicolas-de-Port.

En 1924, lors de la reconstruction, une horloge électrique est installée.

Le 13 août 1946, le maire passe un marché de gré à gré avec l'entreprise de Monsieur Lamontagne pour remplacer l'horloge. Le contrat prévoit que les travaux seraient terminés pour le 31 octobre de la même année. La délibération du conseil municipal du 14 novembre 1947 constate que Monsieur Lamontagne ne répond à aucune injonction et demande au Maire de porter cette affaire devant la justice. Lors de la réunion du conseil du 25 avril 1948, le conseil renouvelle sa demande pour que cette affaire soit portée devant la justice de paix de Saint-Nicolas-de-Port. Aucune délibération suivante ne reparle de cette affaire.

Histoire, du village et de ses habitants

[modifier | modifier le code]Le secteur est habité par l'homme depuis très longtemps. Les tumuli composant la nécropole de Crévic attestent de la présence d'une population dense dès l'âge du fer (−3 000 ans), et probablement depuis l'âge du bronze (−4 000 ans). La période gallo-romaine est également très active. On a recensé 8 sites archéologiques datant de cette époque.

Au Moyen Âge, les seigneurs de Haraucourt ont fortement influencé l’histoire de la région pendant près de cinq siècles. On disait que cette famille était l'un des quatre Grands Chevaux de Lorraine. La tour romane qui trône au milieu du cimetière est le dernier monument du Moyen Âge. Après la guerre de Trente Ans (1618-1648), le village ne comptait plus que sept feux. La Révolution française a fortement marqué le village.

Voie antique : la route du sel

[modifier | modifier le code]Le livre sur l'histoire de Haraucourt paru en 2004[39] mentionne une voie antique au lieu-dit Le Ménil, site aujourd'hui effondré. Plusieurs érudits locaux parlaient d'une voie passant devant le cimetière de Domêvre, orientée vers l'est. Cela a été confirmé par les travaux ruraux de 2010 qui ont mis au jour le soubassement de cette voie. Lorsque l'on place ces éléments sur une carte, on se rend compte qu'en les prolongeant de part et d'autre, on relie Saint-Nicolas-de-Port à Marsal et l'on pense immédiatement à une route de transport du sel. Cela n'était qu'une simple hypothèse jusqu'à la publication en 2016 des travaux de Jean-Marie YANTE intitulés : Voirie romaine et itinéraires médiévaux : le cas de la Lorraine centrale[41]. Dans ce document, l'auteur représente les routes du sel avec un tronçon Marsal-Saint-Nicolas-de-Port. Il confirme ainsi qu'il a bien existé une route du sel traversant le territoire de Haraucourt.

Seigneurie du village

[modifier | modifier le code]

Selon les documents disponibles, la seigneurie a d'abord appartenu à Thierry II, comte de Bar. Il l'a vendue à Bertholde, évêque de Toul entre 996 et 1019[21].

Le plus ancien seigneur portant le nom du village dont l'existence nous est parvenue est Albert de Haraucourt qui vivait avant 1100 et après 1128. Sa fille Anne ou Agnès de Haraucourt épousa Gauthier, fils cadet de Simon 1er, duc de Lorraine. Ce Gauthier était également seigneur de Gerbéviller[42]. On voit ainsi que dès son origine, cette famille était très proche des plus puissants du duché. Les chefs de cette famille portèrent le titre de comte jusqu'au règne du duc de Lorraine Henri II, 1608-1624. Celui-ci leur donna le titre de marquis[6],[35]. En revanche, aucun document connu à ce jour ne dit que la terre de Haraucourt n'ait été élevée en marquisat. Il existait un proverbe lorrain qui illustrait bien la puissance et le rang de cette famille :

La seigneurie change temporairement de famille pour la première fois en 1474 quand le duc de Lorraine confisque les biens d'André de Haraucourt qui a pris le parti de la Bourgogne contre René II. Elle lui est rendue en 1482[43]. Pendant cette période 1474-1482, la seigneurie passe au duc de Lorraine.

En fonction de leurs occupations, les comtes et les marquis faisaient des séjours plus ou moins longs à Haraucourt. Cette famille possédait un hôtel particulier à Nancy qui lui permettait de se tenir au plus près de la cour ducale. À l'inverse, Anne de Haraucourt, dite la marquise de Ville héritière d'une partie de la seigneurie, vint habiter Haraucourt à plein temps en 1642. En cette période où les épidémies étaient omniprésentes, elle a probablement jugé qu'il était plus prudent de s'éloigner de la densité urbaine de la ville. Elle décède en 1662 et est enterrée dans la chapelle seigneuriale de l'église. En 1691, c'est une autre marquise qui s'installe au château. Il s'agit d'Anne de Livron, veuve de Charles-Elisée de Haraucourt. On l'appellait la Maréchale de Lorraine[35].

La seigneurie perd définitivement le Nom de la famille De Haraucourt à la fin du XVIIe siècle par le mariage de la dernière personne de cette branche familiale. Marguerite de Haraucourt épouse Jacques de Thiard de Bissy[6]. Cet époux est un personnage puissant. Il est lieutenant général et commandant en chef de Lorraine, le duché étant alors sous tutelle française. Marguerite de Haraucourt ayant vécu très âgée, elle hérita de ses frères morts sans enfants[44], confortant ainsi la « bonne fortune » de son mari et de leur héritier. Ce mariage n'est pas seulement la fin d'un patronyme. C'est surtout la substitution de la haute noblesse lorraine par une lignée de nobles français, qui ne voit plus Haraucourt comme leur noble origine mais comme une simple seigneurie produisant de confortables ressources. On remarque cependant que les descendants de cette filiation ajoute parfois le nom Haraucourt à leur patronyme ainsi que le titre de marquis qui s'y rattache jusqu'à la Révolution. Cette branche s'éteint à son tour en 1765 à la mort d'Anne-Claude de Thiard de Bissy[35].

Ensuite, la seigneurie passe au comte Henri-François de Chatenay ou Châtelet. Selon les actes, il porte le titre de comte ou de marquis comme les derniers De Haraucourt. Le personnage avait quelques importances puisqu'il était : chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, major et inspecteur de sa gendarmerie et en 1729, il obtient le droit de frapper monnaie avec ses armes et devises, soit 600 jetons d'argent de Paris[45]. Il décède sans enfant vivant. Sa veuve, Anne-Françoise de Hautoy décède au début de 1790. La seigneurie passe à son petit-fils mineur, un nommé de La Tessonnière qui réside à Nancy. Son règne fut éphémère car il émigra et ses possessions furent confisqués et vendues comme Biens nationaux[6]. En 1785, le château féodal est loué à Hyacinthe Martin, le premier maire de la Révolution et juge de paix en 1791.

Selon une déclaration de 1782, le seigneur de Haraucourt est également seigneur de Romémont. Il avait le droit de haute, moyenne et basse justice. Cela signifie que lui-même ou ses représentants habilités statuaient sur la plus petite infraction jusqu'à la plus grave. On peut voir sur les cartes des Naudin[46] qu'il existait un lieu-dit La justice de Haraucourt en limite du territoire de Varangéville. Il s'agit du lieu où était dressé le gibet en cas de condamnation à mort. Cet objet était aussi une façon d'afficher la puissance du seigneur local.

Le seigneur de Haraucourt avait un greffe de justice au château ainsi qu'un tabellion. Une tour du château servit de prison ; cependant, des plans dressés avant et pendant la Révolution indiquent un petit bâtiment indépendant du château nommé « la prison ». Le maire était le représentant du seigneur. Ce dernier avait le droit de « troupeau à part, de cens, de rentes, redevances et prestations ». Il possédait 900 jours de terre, ~180 ha ; 150 fauchées de pré, ~30 ha et 200 arpents de bois, ~40 ha. Ces bois sont probablement les bois aujourd'hui particuliers de Racsenel. Une légende locale affirme que les seigneurs possédaient aussi le « bois de la forêt », en limite du territoire de Crévic, mais aucun document ne permet de le prouver. Outre la dîme partagée avec les chanoinesses de Remiremont et le curé de Haraucourt, le seigneur avait également les droits banaux comme indiqué ci-dessous. Il avait le droit de commencer la moisson et la vendange deux jours avant les habitants[6],[35].

Fin de la seigneurie

[modifier | modifier le code]

L'abolition des privilèges le 4 août 1789 met fin, de facto, à la seigneurie. Comme indiqué ci-avant, le dernier seigneur ayant émigré, ses biens sont devenus automatiquement biens nationaux.

Fin 1791, la municipalité procède à un inventaire des papiers scellés issus du greffe de justice de la ci-devant seigneurie. 87 liasses sont transférées au tribunal du district le 16 janvier 1792. Les plus anciens documents datent de 1682[6].

L'année 1792, ordre est donné d'effacer les symboles de l'Ancien Régime. Jean-Nicolas Jacquemin, charpentier et maçon, reçoit 5 livres pour démolir toutes les armoiries du ci-devant seigneur se trouvant dans l'église et autres lieux. Le reçu date du 20 septembre 1792[6].

La seigneurie de Haraucourt est définitivement « liquidée » par la vente des biens nationaux le 24 frimaire an III (14 décembre 1794). La vente a lieu dans la salle d'audience du District à 9 heures du matin. Les biens avaient été divisés en trois lots. Ils furent tous adjugés à Pierre Joseph Gardeux, négociant à Tomblaine pour un montant total de 33 900 livres. La somme est importante mais échelonnée sur plusieurs années. Après la vente, le citoyen Gardeux fit savoir aux autorités qu'il agissait pour le compte de Jean Nicolas Burtin, cultivateur à Haraucourt qui fut déclaré acquéreur informations tirées des archives départementales. Le château resta dans sa famille jusqu'en 1913.

René II, duc de Lorraine et... Seigneur de Haraucourt

[modifier | modifier le code]

Dans un acte établi à Mirecourt le 24 février 1474, à propos de la reconnaissance des franchises de Varangéville, le duc de Lorraine ajoute à ses titres celui de seigneur de Haraucourt. En effet, il venait de confisquer les biens d'André de Haraucourt, seigneur du lieu qui, quelque temps auparavant, avait pris le parti de la Bourgogne contre René II (archives de Nancy), [47].

Roi de France de passage à Haraucourt

[modifier | modifier le code]

En 1552, Henri II, roi de France, se rend à Metz pour visiter les territoires conquis par son armée l'année précédente. De là, il décide de se rendre à Strasbourg mais souhaite auparavant faire un détour par Saint-Nicolas-de-Port pour honorer les reliques de Saint-Nicolas. Le 24 avril 1552, il est hébergé pour une nuit à Haraucourt et se rend ensuite à Saint-Nicolas[6]. Le soir suivant, il couche à Crévic[35].

Droits seigneuriaux de banalité

[modifier | modifier le code]

Jusqu'à la Révolution, le droit de banalité était une source importante de revenus pour le seigneur... Et une forte contrainte pour les redevables. Le terme banalité a ici le même sens que le mot public : un moulin banal était un moulin public où les villageois étaient obligés de se rendre pour moudre leur grain. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser d'autres moyens. Souvent, ils étaient taxés à minima, qu'ils utilisent ou pas l'équipement public.

À Haraucourt, les habitants étaient soumis aux trois banalités : le four, le pressoir et le moulin. Les droits banaux représentaient environ 40% des revenus du seigneur[35].

Four

[modifier | modifier le code]Le dernier four banal se trouvait probablement au numéro 4 de la rue Abbé-Michel. Cette maison porte toujours des pelles à pain sculptées dans le linteau de la porte d'entrée. Dans une pièce annexe à un procès entre les habitants et le seigneur du lieu datant de 1765, l'emplacement d'un ancien four est mentionné sur la place, en bordure de la rue du Gal-Lambert. Plus tard, lors de la vente du château féodal, un plan est joint à l'acte de cession. Il indique l'emplacement d'un autre ancien four banal dans la rue du Château, à l'intérieur d'un long bâtiment qui occupait approximativement les actuels numéros 6 et 8 de cette rue.

Le 5 novembre 1703 fut une date importante pour les villageois. Ce jour-là, Anne de Livron, veuve de Charles Elisée de Haraucourt, signe un acte par lequel elle accède à la demande de la communauté villageoise qui se plaint de souffrir depuis trop longtemps de dommages et intérêts considérables en cuisant son pain au four banal, pas suite du peu d'exactitude et de la négligence des fermiers1, des gratifications excessives qu'ils exigent outre les droits ordinaires. La veuve du seigneur accorde pour sa vie durant, le droit aux habitants de construire des fours dans leur logis pour s'en servir comme bon leur semble. Cet engagement est cependant limité dans le temps. Les seigneurs suivants auront la possibilité de révoquer cette autorisation. En compensation, de la perte de cette banalité, les habitants devront payer 2,5 bichets de blé par charrue, le manœuvre paiera 1 bichet et la veuve un 1/2 bichet et ceci sans déroger à la perception de 5 livres à chaque boulanger qui cuit du pain blanc.

1 : Le plus souvent, le seigneur ne recouvrait pas lui-même l'impôt. Il affermait cette tâche au plus offrant. C'est pour rentrer plus vite dans les frais engagés que le fermier ajoutait toutes sortes de compléments à l'impôt.

Cette « faveur » accordée aux habitants ne dura pas. En 1765, les habitants sont en procès contre leur seigneur, monsieur de Chatenay à propos des fours banaux[48]. En 1771, la comtesse Du Chatenay1 utilise un arrêté de la cour souveraine de Lorraine et du Barrois pour recouvrer les droits de banalité. Elle exige qu'une visite soit faite dans toutes les maisons pour s'assurer de la destruction de tous les fours. Les contrevenants doivent payer une amende et leur four est détruit séance tenante[6].

1 : à la lecture de ce paragraphe, on comprend mieux pourquoi, un siècle plus tard, l'historien cardinal Mathieu qualifiera la dame de « véritable fléau » (voir ci-dessous le paragraphe irréligion).

Pressoir

[modifier | modifier le code]

Le dernier pressoir banal se trouvait dans la maison actuellement sise au numéro 19 de la rue du Port. Le document du paragraphe précédent mentionne aussi l'emplacement d'un ancien pressoir à l'extrémité Ouest de la rue des Écoles. Le seigneur prenait le douzième chaudron issu du pressage au titre de son droit de banalité.

Moulin

[modifier | modifier le code]Le moulin banal était situé au lieu-dit La Borde. Il fonctionnait avec l’énergie hydraulique de la Roanne. Les officiers du seigneur prélevaient un vingtième de la mouture.

Guerre de Trente ans : 1618-1648

[modifier | modifier le code]Cette guerre détruisit la plus grande partie de la Lorraine avec une très grande cruauté. En 1635, Gallas, officier de Bernard de Saxe-Weimar, avait 300 cavaliers en cantonnement à Haraucourt. Le 4 novembre, tous se jettent sur Saint-Nicolas-de-Port, saccagent et emportent tout ce qu'ils peuvent. Ils brisent les portes de la basilique et pillent les coffres, volent les vases sacrés. Ils saccagent aussi les couvents de la cité puis mettent le feu à la ville. Le saccage de la ville fait 260 morts[49].

Haraucourt semble avoir un peu moins souffert que Buissoncourt qui est resté désert plusieurs années de suite et dont la reprise fut laborieuse. Pour la Lorraine, le moment le plus fort de la crise est l'année 1635. En 1642, on recense à Haraucourt 5 conduits ce qui fait environ 20 habitants auxquels il faut ajouter les non contribuables et leur famille comme le curé, le maire, les autres officiers municipaux, le châtelain, sa famille et son personnel. Aucun document ne mentionne de bien vacant pendant ou après ces événements, contrairement à un grand nombre de villages voisins. En cette année 1642, les seigneurs résident de façon permanente au château. Les actes paroissiaux qui débutent en 1642 enregistrent une seule naissance cette année-là et une autre en 1643 ; mais 6 en 1644 et 12 en 1645 dont quelques enfants de Buissoncourt. L'activité reprend donc plus vite à Haraucourt que dans les communes voisines.

Population à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe

[modifier | modifier le code]En 1664, l'école fonctionne à nouveau puisque les comptes de fabrique indiquent une dépense de lavage. À cette période, Le château n'est que rarement occupé[35]. On recense 50 chefs de famille dont 8 réfugiés ; 5 mendiants et une veuve. On trouve environ 50 laboureurs, tous fermiers dont trois au service du marquis de Haraucourt. Il y a 2 taverniers et un hostellain (hôtelier), 1 tisseran, 2 drapiers, 3 cousturiers, 1 courdonnier, 1 recouvreur, 3 charpentiers, 1 tonnelier, 1 charron qui est aussi sergent et une vingtaine de manouvriers. Il y a 4 vignerons travaillant tous pour le seigneur. L'indication de seulement 4 vignerons laisse supposer que la vigne n'est pas très importance à cette période. C'est sans doute dû à d'anciennes règles du duché qui soumettaient la plantation à autorisation du parlement. Celui-ci n'accordait son agréement que pour des sols peu accessibles aux attelages de chevaux[50]. Un siècle plus tard en 1795, il y a 52 ha de vigne à Haraucourt[35].

Le marquis ne faisant que de brefs passages au château, le fonctionnement de celui-ci est assuré seulement par un portier qui est aussi courdonnier, un jardinier, un berger et un marquaire (vacher)[35].

En 1666, la population a augmenté de 10 ménages. Il y a plus d'habitants à Haraucourt qu'à Einville, chef-lieu de prévôté[35]. La vie est très difficile en cette période de petit âge glaciaire. Toujours en 1666, Mansui Briat s'égare entre Haraucourt et Drouville et meure de froid. Les registres paroissiaux mentionnent aussi la mort de mendiants : un nommé Siméon âgé de 30 ans et un vieux homme étranger, amené tout mourant, natif du pays des Grisons[35].

Immigrants du XVIIe siècle

[modifier | modifier le code]D'abord sous l'impulsion de la France puissance occupante, puis du duc Léopold rentré en possession du duché, on a favorisé la recolonisation de la Lorraine dévastée par la guerre de Trente ans. Haraucourt ne semble pas avoir accueilli autant de migrants que d'autres communes. On note cependant quelques Suisses et Tyroliens. Ces derniers sont, le plus souvent, d'anciens « travailleurs saisonniers » qui venaient régulièrement en Lorraine et qui se sont fixés définitivement. Leurs compatriotes les surnommaient les fansozengänger, les chemineaux français. Ils ne sont pas les seuls arrivants. Parmi ces nouveaux habitants se trouve Noël Stofflet né à Montafon, Hameau de Sankt Gallenkirch en Autriche. Il est l'arrière grand-oncle du général vendéen Jean-Nicolas Stofflet.

On remarque aussi le cas particulier de François Laporte dit Joly Cœur originaire de Gascogne. Il épouse Marie Lhomée à Haraucourt en 1702. Le couple s'installe au village car les actes paroissiaux indiquent plusieurs naissances dans cette famille. Selon Serge Husson, il s'agirait d'un soldat démobilisé de l'armée française d'occupation[35]. On oppose à cette version, celle de plusieurs généalogistes qui ont une autre approche. François Laporte est maçon. Il serait un compagnon du devoir de passage dans la région où il y a fort à faire pour la reconstruction de la Lorraine. Les compagnons du devoir ayant tous un sobriquet à cette époque, Laporte aurait été surnommé Joly Cœur. Cette seconde version est également à interpréter avec prudence car François Laporte décède en 1728 à l'âge de 60 ans. Il avait donc 34 ans lors de son mariage ce qui est un âge fort avancé pour un compagnon du devoir à cette époque.

Fiabilité des données de cette époque

[modifier | modifier le code]Les registres paroissiaux de 1691 indiquent la mort de François Nourry âgé de plus de 100 ans ; il en est de même en 1711 quand décède Anne Pagez âgée de 102 ans[35]. On peut s’interroger sur la fiabilité des dates de naissance si l'on se souvient que les actes paroissiaux de Haraucourt commencent seulement en 1642.

En 1710, on indique 133 habitants. Même si on y ajoute les exemptés de contributions comme les mendiants, le curé, le Maire et les autres officiers municipaux, il est improbable qu'une aussi faible population ait pu être à l'origine de 18 naissances, 10 mariages et 11 décès en cette même année. Les naissances, mariages et décès sont certains. C'est le recensement qui est suspect. Il faut avoir à l'esprit que des déductions fiscales ont été mises en place pour repeupler la Lorraine et redynamiser son économie. On n'a donc pas intérêt à montrer un redressement trop important.

Maillage territorial et administration avant 1789

En 1594, la communauté d'Haraucourt fait partie de la prévôté d'Einville, elle-même étant une composante du bailliage de Nancy. De 1669 à 1698, la prévôté d'Einville passe dans le bailliage de Lunéville. Selon l'édit de 1698 de Léopold, la prévôté repasse dans le bailliage de Nancy. En 1751, elle revient dans le bailliage de Lunéville.

Haut-conduit de Drouville

[modifier | modifier le code]

À la fin du XVIe siècle, on lit dans les comptes du domaine d'Einville : « le haut-conduit de Drouville s'étend dès le ban de Serres jusques à celui de Varangéville... »[51]. Cette division fiscale incluait Haraucourt. Le voyage des marchandises sur des chemins importants, anciennement nommés hauts-conduits ou hauts-chemins, était taxé. Officiellement, il s'agissait de financer les routes et les ponts. Les différentes formes de ces prélèvements fiscaux s'appelaient : la foraine. Le transport fluvial était l'objet d'une autre imposition nommée le crône ou crosne[52]. Le duc Léopold les a supprimés à l'intérieur du duché de Lorraine mais ils se sont maintenus entre la Lorraine et les autres États, notamment entre la Lorraine et les trois évêchés, y compris après l'annexion du duché, alors que l'ensemble de ces anciens États étaient devenus français. C'est pour cette raison que les échanges commerciaux entre Haraucourt et les communes voisines de Buissoncourt et de Réméréville restèrent soumis à la foraine jusqu'à la Révolution, ce que dénoncent vigoureusement les habitants de Buissoncourt dans leur cahier de doléances en 1789[53]. On peut trouver plus d'information au sujet du haut-conduit sur la page Wikipedia de Drouville. Ce lien indique que le haut-conduit de Drouville n'a probablement pas survécu à la guerre de trente ans. C'est confirmé par le recueil des édits et ordonnances publié en 1757 où la prévôté d'Einville, dont Haraucourt faisait partie, est incluse dans le haut-conduit de Nancy[54].

Plaids annaux ou assemblées annuelles

[modifier | modifier le code]La communauté était administrée selon les décisions prises en assemblée municipale provinciale, également appelée plaid annal. On utilise le pluriel, plaids annaux car les travaux duraient souvent plusieurs jours. L'assemblée se tenait à date fixe. Nul chef de famille ne peut se dispenser d'aller aux plaids annaux, ni les veuves, ni les femmes faisant feu à part. Le seigneur en personne est présent ou se fait représenter par son procureur d'office, par le maire ou par un juge. Il y règne une certaine solennité. Les cloches sonnent pour indiquer le début de la réunion. On lit ou rappelle les droits du seigneur ainsi que les règles de la communauté. On procède aux nominations des officiers ou échevins. On modifie les règlements de police si nécessaire.

On signe un contrat d'embauche avec le maître d'école, avec le ou les bergers des troupeaux communs. On embauche un ou plusieurs « bangards », littéralement gardiens du ban. Ce sont des gardes champêtre. On fixe le montant des taxes et des amendes ainsi que le droit d'entrée de ville qui est très élevé à Haraucourt. Il s'agit d'une taxe que paient ceux qui viennent habiter au village. Si l'on tient compte du fait que la plupart des communautés exigeaient un « droit de sortie », en plus de l'accord du seigneur, changer de village était très coûteux et compliqué.

On prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la communauté. Un « piéton » transmet les décisions locales à la prévôté ou à la subdivision de Lunéville qui les approuve ou non. On organise parfois des divertissements[35].

Aux plaids annaux de 1738 ordonnés par le seigneur, il est nommé deux syndics chargés de la recette devant couvrir les dépenses à faire. Ces élus doivent rendre compte de leur gestion l'année suivante, en présence des deux autres syndics les remplaçant[6].