Henri Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre

| Henri Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre | |

Joseph-Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubeterre (1714-1788), maréchal de France en 1783, en buste, par Joseph Nicolas Jouy (1809-1880), d'après un portrait de famille, 1835, musée historique de Versailles. | |

| Titre | Marquis d'Aubeterre |

|---|---|

| Prédécesseur | Charles Louis Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre |

| Allégeance | |

| Grade militaire | Maréchal de France |

| Commandement | Commandant en chef en Bretagne |

| Distinctions | Chevalier du Saint-Esprit |

| Autres fonctions | Ambassadeur à Vienne (Autriche), Madrid et Rome[1] |

| Biographie | |

| Dynastie | Famille d'Esparbès de Lussan |

| Naissance | Saint-Martin-de-la-Coudre (Saintonge) |

| Décès | (à 74 ans) Paris |

| Père | Charles Louis Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre |

| Mère | Marie-Anne Jay |

| Conjoint | (1°) Marie-Françoise Bouchard d'Esparbès de Lussan (2°) Françoise Marie Rosalie de Scépeaux |

| modifier |

|

Henri Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan ( - ), marquis d'Aubeterre, baron de Saint-Quentin, était un militaire français du XVIIIe siècle.

Biographie

[modifier | modifier le code]Fils de Charles Louis Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan (1682 † 1740), marquis d'Aubeterre-sur-Dronne, et de Marie-Anne-Françoise Le Jay, Henri Joseph naquit, le , d'une famille ancienne. Il embrassa de bonne heure la profession des armes.

Mousquetaire à seize ans (1730), capitaine de cavalerie en 1733, il fit ses premières campagnes sur les bords du Rhin de 1733 à 1735.

Colonel du régiment d'infanterie de Provence à vingt-quatre ans (1738), il commença dès cette époque à signaler son courage. Il fut attaché à l'armée de Westphalie en 1741, et se trouva à la prise et à la retraite de Prague (1742). Il continua de servir en Allemagne jusqu'en 1744, et fut employé en Italie de 1744 à 1748. À la bataille de Dettingen, sur le Mein, en 1743, il reçut une blessure au bras, et en 1744 un coup de feu au travers du corps, à l'attaque de Château-Dauphin, en Piémont.

Sa valeur lui fit obtenir un avancement rapide. Maréchal de camp en 1748, le marquis d'Aubeterre fut fait chevalier des Ordres du roi en 1757, lieutenant général en 1758, et « conseiller d'État d'épée » en 1767.

Dans cet intervalle, il fut chargé par Louis XV de plusieurs négociations importantes. Successivement ambassadeur à Vienne (Autriche) (1752), à Madrid (1756) et auprès du Saint-Siège (1763-1769), il déploya dans tous ces emplois éminents des talents supérieurs. Il fut nommé en 1761 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour le congrès qui devait se tenir à Augsbourg.

Il prit part, indirectement, au conclave de 1769, à travers sa correspondance et ses instructions données au cardinal de Bernis, visant à faire échec aux candidats soutenus par le parti zelanti, favorables à la Compagnie de Jésus.

Son mérite et ses talents le firent nommer commandant en Bretagne, en 1775. Il eut tout d'abord pour secrétaire Jean-Henri Melon (1731-1793) à partir de 1763, à Rome puis à Vienne et enfin en Bretagne. M. Cacault succéda à Melon envoyé comme commissaire du roi aux Iles de France et de Bourbon. Cacault fut ensuite promu ministre à Rome.

Il obtint, de Louis XVI, le bâton de maréchal de France le , et mourut à Paris, le .

Il avait épousé, le , sa cousine Marie-Françoise Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre (née le ), fille de Louis-Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbès, comte de Jonzac, et de Marie-Françoise Hénaut. Sans postérité.

Armoiries

[modifier | modifier le code]| Image | Blasonnement |

|---|---|

|

Armes des Esparbès de Lussan

D'argent, à la fasce de gueules, acc. de trois merlettes de sable.[2],[3] |

|

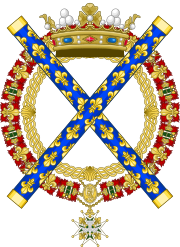

Armes du marquis d'Aubeterre

Écartelé: au 1, de gueules, à trois léopards d'or, armés et lampassés d'argent, l'un sur l'autre (Bouchard) ; au 2, losangé d'or et d'azur, au chef de gueules (Raimondi d'Aubeterre) ; au III, d'azur à trois tours d'argent (Pompadour) ; au 4, d'argent à une fasce de gueules (Sainte-Maure) ; sur le tout d'argent, à la fasce de gueules, acc. de trois merlettes (alias de trois éperviers) de sable (Esparbès de Lussan).[4],[5] |

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ Roglo 2012.

- ↑ Rietstap 1884.

- ↑ Popoff 1996, p. 98.

- ↑ Ouvrard 2012, p. Esparbès.

- ↑ Bunel 1997-2011, p. Saint-Esprit (1757).

Annexes

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- « Aubeterre, Joseph-Henri Bouchard d'Esparbès, marquis d' », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition] ;

- Charles Gavard, Galeries historiques du Palais de Versailles, vol. 7, Imprimerie royale, (lire en ligne) ;

- Michel Popoff et préface d'Hervé Pinoteau, Armorial de l'Ordre du Saint-Esprit : d'après l'œuvre du père Anselme et ses continuateurs, Paris, Le Léopard d'or, , 204 p. (ISBN 2-86377-140-X) ;

- Jean-Baptiste Rietstap, Armorial général, t. 1 et 2, Gouda, G.B. van Goor zonen, 1884-1887 « et ses Compléments », sur www.euraldic.com (consulté le ) ;

- Jacques Perruchon, De Saintonge à la Cour - La saga des Bouchard d'Aubeterre, Le Croît Vif, 1996, 348 p.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Ambassade de France en Autriche ;

- Ambassade de France en Espagne ;

- Armorial des maréchaux de France ;

- Aubeterre-sur-Dronne ;

- Conclave de 1769 ;

- François Cacault ;

- Institutions d'Ancien Régime en Bretagne ;

- Liste des ambassadeurs de France près le Saint-Siège ;

- Liste des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit ;

Liens externes

[modifier | modifier le code]- « Henri Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan », sur roglo.eu (consulté le ) ;

- Jean Michel Ouvrard, « Esparbès de Lussan », sur jm.ouvrard.pagesperso-orange.fr, (consulté le ) ;

- Arnaud Bunel, « Héraldique européenne », Armorial des chevaliers du Saint-Esprit, sur www.heraldique-europeenne.org, 1997-2011 (consulté le ) ;