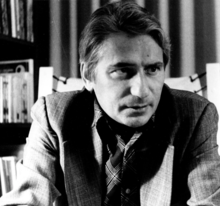

Hubert Aquin

| Nom de naissance | Joseph Paul Hubert Raphaël Aquin[1] |

|---|---|

| Naissance |

Montréal (Québec) |

| Décès |

(à 47 ans) Montréal (Québec) |

| Pays de résidence |

Canada France Suisse |

| Activité principale | |

| Formation | |

| Distinctions | |

| Conjoint |

Thérèse Larouche (marié en 1955 ; divorcé en 1975)[2] Andrée Yanacopoulo (conjointe de fait entre 1963 et 1977) |

| Famille |

| Langue d’écriture | Français |

|---|---|

| Genres | |

| Adjectifs dérivés | Aquinien |

Œuvres principales

- La fatigue culturelle du Canada français (1962)

- Prochain épisode (1965)

- Trou de mémoire (1968)

- L'Antiphonaire (1969)

- Point de fuite (1971)

- Neige noire (1974)

Hubert Aquin, né à Montréal le et mort dans la même ville le , est une figure intellectuelle majeure de la littérature et du mouvement indépendantiste québécois du XXe siècle.

Écrivain au style avant-gardiste et moderne, cinéaste et essayiste, Hubert Aquin se distingue par son roman Prochain épisode, œuvre emblématique de la littérature québécoise. Son engagement politique se manifeste à travers une contribution significative au mouvement indépendantiste, tant sur le plan militant qu'intellectuel. Dans ses essais, son indépendantisme s'inscrit dans la tendance du néonationalisme de la Révolution tranquille et s'inspire du mouvement mondial de la décolonisation. Sa trajectoire personnelle, marquée par une problématique psychologique complexe, s'est progressivement construite autour de tensions existentielles profondes, culminant par un acte ultime de rupture : son suicide dans les jardins du Collège Villa Maria en 1977.

Biographie

[modifier | modifier le code]Généalogie

[modifier | modifier le code]Hubert Aquin naît le , au 4037 rue Saint-André, à Montréal. Sa famille est d'origine canadienne-française, mais aussi irlandaise par son arrière-grand-mère, Helen McCardon[1]. Il est le fils d'un commerçant d'articles de sport montréalais[3]. Il a eu trois fils : Philippe et Stéphane, avec son épouse Thérèse Larouche, et Emmanuel Aquin avec sa deuxième conjointe, Andrée Yanacopoulo. François Aquin, son cousin, est élu député libéral en 1966, avant de quitter le parti en 1967 et de s'afficher député indépendant, car en désaccord avec la désapprobation de son chef Jean Lesage face au Vive le Québec libre ! de De Gaulle. Hubert Aquin est aussi le frère de l'ingénieur Richard Aquin, avec qui il a tenté d'organiser un Grand Prix automobile à Montréal dans les années 1960[4].

Études

[modifier | modifier le code]Aquin entre au Collège Sainte-Marie, chez les Jésuites, en septembre 1946 et le quitte en juin 1948[5]. Il y obtient des résultats remarquables, selon Guylaine Massoutre. C'est là qu'il rencontre Louis-Georges Carrier, qui sera un grand ami d'Aquin toute sa vie. Il y joue également au théâtre, ce qui l'aide à combattre sa grande timidité d'enfance[6]. Il s'inscrit à la faculté de philosophie de l'Université de Montréal en septembre 1948, et en reçoit un diplôme en 1951, à 21 ans. Pendant son passage à cette université, il y dirige le journal étudiant Le Quartier latin. On lui offre alors un emploi d'enseignant à l'université, mais il le refuse, préférant alors se préparer à une carrière en journalisme[7]. Il part ensuite étudier à l'Institut d'études politiques de Paris de 1951 à 1954. Selon Aquin, chaque voyage en Europe est le moment d'un « choc émotif »[8], thème qui se retrouvera notamment dans Prochain épisode.

Vie professionnelle

[modifier | modifier le code]À son retour à Montréal en 1954, il est embauché comme réalisateur et scénariste pour Radio-Canada (de 1954 à 1959). Puis, de 1959 à 1963, il est réalisateur, producteur et scénariste à l'Office national du film (ONF)[3],[9]. Pour l'ONF, il travaille notamment sur le film À l'heure de la décolonisation[10], réalisé par Monique Fortier, qui amène Aquin à interviewer en 1962 des figures de la décolonisation telles qu'Albert Memmi (avec qui il tisse une amitié)[11], Messali Hadj, Octave Mannoni et Olympe Bhêly-Quenum[8]. La décolonisation constituera une influence majeure de ses écrits politiques. Ensuite, pendant le même séjour en Europe, il est reçu pendant trois jours par Georges Simenon[12], dont il était un grand lecteur[13]. Aquin tourne alors un film sur Simenon, qui ne verra jamais le jour.

Aquin travaille à la Bourse de Montréal de 1960 à 1964[14]. En 1966, d'après un scénario déjà écrit, Aquin rédige le script du film Faux bond, dans lequel il joue finalement le rôle principal, après une certaine hésitation. Les images du film serviront à illustrer plusieurs passages du documentaire de l'ONF Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin de Jacques Godbout[15],[3]. En 1967, il commence à enseigner la littérature au Collège Sainte-Marie[16]. En 1969, c'est l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui l'embauche[17], mais il démissionne en 1970, se disant en désaccord avec la politique du recteur Léo A. Dorais[18]. L'Université Carleton d'Ottawa l'engage en 1974 comme professeur invité[19], mais ne renouvelle pas son contrat[20].

Aquin est nommé, en 1975, directeur littéraire des Éditions La Presse[21]. Il perd son poste en : il est congédié à la suite de la parution d'une lettre ouverte dénonçant les politiques culturelles des Éditions La Presse envers les œuvres québécoises[22],[23]. Il accuse alors son supérieur, Roger Lemelin, de « coloniser le Québec de l'intérieur »[14]. En 1976, Aquin retourne à l'UQAM pour une charge d'enseignement, mais n'y enseigne que pour un mois en raison d'une grève[24]. Après la victoire du Parti québécois en 1976, Aquin espère obtenir un poste au sein du gouvernement, tel que sous-ministre des Affaires culturelles, ce qui ne se concrétisera pas[25].

Vie personnelle

[modifier | modifier le code]En 1958[26], Aquin découvre la course automobile, une passion qui le portera à œuvrer pour la tenue d'un Grand Prix automobile sur l'Île Sainte-Hélène[27]. Pour ce faire, il fonde en 1960 sa propre compagnie de courses automobiles, « Le Grand Prix de Montréal Inc. »[28]. Il inclut également la course automobile dans le film qu'il réalise en 1961, Le sport et les hommes[29] (auquel Roland Barthes collabore), et le roman Prochain épisode. Il rêve de devenir pilote, mais se considère alors trop vieux pour y penser sérieusement[26]. Un Grand Prix automobile semblable à celui imaginé par Aquin verra le jour à Montréal en 1978.

C'est à Radio-Canada qu'il rencontre sa future épouse, Thérèse Larouche, scripte de son ami Louis-Georges Carrier[30]. Il se marie avec elle en 1955. En 1963, il rencontre Andrée Yanacopoulo. Née à Tunis d'un père mi-sicilien, mi-grec, et d'une mère française, Yanacopoulo est diplômée de médecine et de sociologie. Elle prépare alors une thèse sur le suicide et dirige une recherche sur « La dépression chez les Canadiens français de Montréal », supervisée par Guy Rocher, sociologue, et Camille Laurin, psychiatre et futur ministre indépendantiste sous René Lévesque. Yanacopoulo sera la compagne d'Aquin jusqu'à sa mort[31]. Quant au couple de Thérèse Larouche et d'Hubert Aquin, il entame les procédures de divorce en 1966[32]. Les saisies sur les revenus d'Aquin qui suivent contribuent à ses ennuis financiers[33].

Engagement politique

[modifier | modifier le code]La Gendarmerie royale du Canada visite son bureau en 1958. Elle y confisque des ouvrages d'auteurs, tels que Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx et Friedrich Engels. S'ensuit un procès secret à Ottawa, durant trois ou quatre jours. On l'interroge sur ses amitiés pendant ses années universitaires, vraisemblablement parce que l'on cherche à traquer les militants communistes. Selon Guylaine Massoutre, ces événements « précipitent sa conscientisation politique et font naître en lui l'adhésion à l'idéologie séparatiste »[34]. Devenu militant pour l'indépendance du Québec, il est membre exécutif du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) de 1960 à 1968[14]. En 1962, dans la revue Liberté, il publie son plus célèbre texte politique, La fatigue culturelle du Canada français, répondant à un article de Pierre Elliott Trudeau publié dans Cité libre au sujet de l'indépendance : La nouvelle trahison des clercs.

Le , il annonce publiquement dans une lettre aux journaux Le Devoir et Montréal-Matin qu'il prend « le maquis » et se fait « commandant de l'Organisation spéciale » dans le but de joindre ses forces à celles du Front de libération du Québec[3],[35],[36]. Il se réfugie alors chez Louis-Georges Carrier, puis chez Andrée Yanacopoulo[3]. Il rencontre le Dr Pierre Lefebvre, psychiatre et collaborateur à Parti pris[3], qui, le 26 juin, conclut à la nécessité d'un traitement immédiat pour cause de « dépression nerveuse ». Le 29 juin, un communiqué de presse annonce que l'Organisation spéciale passera à l'action le 1er juillet suivant[37]. Le 5 juillet, Aquin est arrêté par un policier en civil à bord d'une voiture volée, en possession d'un revolver, dans un stationnement derrière l'oratoire Saint-Joseph.

Lors de son incarcération, il déclare comme profession : « révolutionnaire ». Deux chefs d'accusation sont retenus contre lui : « vol et recel » et « possession d'arme offensive dans un dessein dangereux »[38]. Il est alors interné deux mois dans un hôpital psychiatrique, l'Institut Albert-Prévost, dans l'aile à sécurité maximum. C'est lors de ce séjour qu'il commence l'écriture de son roman, Prochain épisode[3], qui raconte l'histoire d'un révolutionnaire emprisonné. Le verdict du jugement, différé, arrive seulement en 1966. Aquin est alors acquitté à cause des témoignages contradictoires livrés sur sa santé mentale. Son pistolet est toutefois confisqué[39].

Autour de mai 1966, Aquin quitte le Québec pour vivre en Suisse. Il s'y intéresse à la « question jurassienne », et cherche à entrer en contact avec des autonomistes du Jura bernois[40]. Le 29 août, il est interrogé par la police du canton de Vaud quant à son appartenance au RIN, et son emprisonnement. On le soupçonne alors de collusion avec le Front de libération jurassien[33]. Le 19 novembre, au nom de la Police fédérale des étrangers, le canton de Vaud lui refuse un permis de séjour qui lui est nécessaire pour demeurer à Nyon. On lui signifie qu'il doit quitter la Suisse avant le 15 janvier 1967, sous le prétexte de « surpopulation étrangère »[41]. Aquin se déplace alors vers Paris, et y reste jusqu'au 21 mars 1967[40]. Il retourne ensuite à Montréal[42]. Au cours de l'année 1969, il dénonce la décision de dissoudre le RIN au profit du Mouvement Souveraineté-Association de René Lévesque, et quitte le parti[14].

Production littéraire

[modifier | modifier le code]

En 1952, Aquin écrit Les Rédempteurs, œuvre qui demeurera inédite jusqu'en 1959[43]. Ses textes paraissent dans diverses revues, dès 1959, entre autres dans Parti pris, Le Magazine Maclean, Voix et images du pays, Écrits du Canada français et la revue littéraire Liberté, dont il est directeur de 1961[44] à 1962[45]. Prochain épisode[3], son roman le plus connu, est publié en 1965 à Montréal, puis en 1966 à Paris et traduit en anglais en 1967 à Toronto. Au Québec, il remporte un succès quant aux ventes et aux critiques. La première édition est épuisée en deux mois et demi, et, dans Le Devoir, le critique littéraire Jean Éthier-Blais termine son article au sujet du livre en s'exclamant : « Nous n'avons plus à chercher. Nous le tenons, notre grand écrivain. Mon Dieu, merci. »[46] À Paris, l'accueil critique est toutefois plus mitigé[47].

En 1969, il est le premier écrivain québécois à refuser le Prix littéraire du Gouverneur général qui lui est octroyé pour son roman Trou de mémoire, de 1968[14]. Aussi en 1969, il publie L'Antiphonaire qui, comme ses romans subséquents (et contrairement aux deux précédents), ne contient pas de référence politique explicite. En 1971, il publie Point de fuite. Cette année-là, il démissionne du comité de rédaction de Liberté parce que, dit-il, la revue aurait passé sous silence les événements de la crise d'Octobre 1970 pour ne pas perdre les subventions du Conseil des arts du Canada[14]. En 1974, Aquin publie Neige noire, une version moderne de Hamlet. À la fin de sa vie, il projette d'écrire Obombre, une œuvre qui demeurera inachevée. Son roman L'Invention de la mort, écrit aux entours de 1959 ou de 1960, est finalement publié à titre posthume en 1991[48].

Suicide

[modifier | modifier le code]Le suicide est une idée qui habite Aquin de longues années durant, et qu'il évoque souvent avec ses amis sous forme de plaisanteries[49]. Le 29 mars 1971, il fait une tentative de suicide manquée dans une chambre de l'hôtel Reine-Élizabeth en avalant des barbituriques. Il est hospitalisé au Sacré-Cœur jusqu'au 4 avril[50]. À l'hôtel, il s'était inscrit sous le nom de son personnage de L'Antiphonaire, J. W. Forrestier[51]. Le , il fait une nouvelle tentative de suicide, complétée cette fois, avec une arme à feu dans les jardins du collège Villa Maria à Montréal, en laissant à sa compagne Andrée Yanacopoulo une dernière note :

« Aujourd’hui, le 15 mars 1977, je n’ai plus aucune réserve en moi. Je me sens détruit. Je n’arrive pas à me reconstruire et je ne veux pas me reconstruire. C’est un choix. Je me sens paisible, mon acte est positif, c’est l’acte d’un vivant. N’oublie pas en plus que j’ai toujours su que c’est moi qui choisirais le moment, ma vie a atteint son terme. J’ai vécu intensément, c’en est fini. »

— Hubert Aquin[3]

Réputation au Canada anglais

[modifier | modifier le code]Le roman d'Aquin Next Episode (la traduction anglaise de Prochain épisode de Sheila Fischman), a été choisi pour l'édition 2003 du concours Canada Reads de CBC Radio (l'équivalent anglais du Combat des livres de Radio-Canada), où il a été défendu par la journaliste Denise Bombardier. Il a été le titre gagnant, en raison du vote décisif du futur Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui faisait également partie du jury et qui a voté contre le livre qu'il défendait initialement, The Colony of Unrequited Dreams de Wayne Johnston[52]. Justin Trudeau est le fils de l'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau (auteur du texte La nouvelle trahison des clercs, auquel La fatigue culturelle du Canada français d'Aquin répondait directement)[53]. Par la suite, l'ouvrage devient un succès de librairie au Canada anglais[54], près de quarante ans après sa sortie. Un ouvrage important en anglais sur Aquin est HA!: A Self-Murder Mystery (2003), par son ami[55] le réalisateur Gordon Sheppard[56].

Influences, thèmes et style

[modifier | modifier le code]Dans sa production essayistique, Aquin s'appuie sur des auteurs de la pensée dialectique, tels que Pierre Teilhard de Chardin[57] et Jean-Paul Sartre[58], et des penseurs de la décolonisation, comme Frantz Fanon[59], Aimé Césaire[60] et Léopold Sédar Senghor[61], pour analyser la condition nationale de « colonisés » des Québécois. Dans La fatigue culturelle du Canada français, il s'identifie aux maux du colonisé qu'il analyse:

« Je suis moi-même cet homme "typique", errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. Combien de fois n'ai-je pas refusé la réalité immédiate qu'est ma propre culture? J'ai voulu l'expatriation globale et impunie, j'ai voulu être étranger à moi-même, j'ai déréalisé tout ce qui m'entoure et que je reconnais enfin. Aujourd'hui, j'incline à penser que notre existence culturelle peut être autre chose qu'un défi permanent et que la fatigue peut cesser. »

— Hubert Aquin[62]

L'aspect tragique et personnalisé de cette condition apparaîtra également dans les romans de l'auteur. En effet, dans le roman Prochain épisode, le destin du protagoniste se confond avec celle du peuple québécois, tenaillé par la « fatigue » d'être, analysée dans La fatigue culturelle du Canada français. Plus précisément, « l'individu seul est incapable de porter l’exigence de la libération d’un peuple ou d’une culture. Il se heurte à la limite de sa capacité révolutionnaire et avoue son impuissance politique. Il touche à la finitude de son action et des moyens dont il dispose. »[63] L'assimilation qui guette les Québécois trouve écho dans la tentation suicidaire du personnage principal. Aquin explicite ce rapport intime entre le narrateur et son peuple lorsqu'il écrit: « Je suis le symbole fracturé de la révolution du Québec, mais aussi son reflet désordonné et son incarnation suicidaire », et « Me suicider partout et sans relâche, c’est là ma mission »[63]. Sinon, en général, le style d'Aquin dans ses œuvres fictionnelles se distingue par son caractère avant-gardiste[64], moderne, transgressif et intertextuel[65] (par exemple : l'intertextualité entre son roman Neige noire et le récit de Hamlet de William Shakespeare).

Hommages et conservation

[modifier | modifier le code]

Le pavillon Hubert-Aquin de l'Université du Québec à Montréal (construit de 1975 à 1979) est nommé en son honneur (posthume)[64].

Le fonds d'archives d'Hubert Aquin est conservé au centre d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec[44].

L'écrivain et cinéaste québécois Jacques Godbout a réalisé en 1979 un documentaire sous le titre Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin[3].

La rue Hubert-Aquin a été nommée en son honneur, en 1984, dans la ville de Québec[66].

Honneurs

[modifier | modifier le code]- 1968 : Prix du Gouverneur général du Canada (refusé pour des raisons politiques)[67]

- 1970 : Prix de la province de Québec[66],[68]

- 1972 : Prix Athanase-David[69]

- 1974 : Prix littéraire de La Presse[67]

- 1975 : Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal[67]

Œuvre

[modifier | modifier le code]Romans

[modifier | modifier le code]- Hubert Aquin, Prochain épisode, Montréal, Cercle du livre de France, , 174 p.

- Hubert Aquin, Trou de mémoire, Montréal, Cercle du livre de France, , 204 p.

- Hubert Aquin, L'Antiphonaire, Montréal, Cercle du livre de France, , 250 p.

- Hubert Aquin, Point de fuite, Montréal, Cercle du livre de France, , 159 p.

- Hubert Aquin, Neige noire, Montréal, La Presse, coll. « Écrivains des deux mondes », , 254 p. (ISBN 0-7777-0102-2)

- Hubert Aquin, L'Invention de la mort, Montréal, Leméac, , 152 p. (ISBN 2-7609-3143-9) (roman posthume écrit en 1959)

Autres éditions et traductions

[modifier | modifier le code]- Hubert Aquin, Prochain épisode, Paris, Laffont, coll. « Préférences », , 125 p.

- (en) Hubert Aquin (trad. Penny Williams), Next Episode, Toronto, Montréal, McClelland & Stewart, , 125 p.

- Hubert Aquin, Prochain épisode (présentation et annotation de Gilles Beaudet), Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, coll. « Lecture Québec », , 151 p.

- (en) Hubert Aquin (trad. Sheila Fischman; with an afterword by Jean-Louis Major), Next Episode, Toronto, McClelland & Stewart, coll. « The new Canadian library », , 129 p. (ISBN 0-7710-3471-7)

- Hubert Aquin, Prochain épisode (présentation : Jacques Godbout), Saint-Laurent, Fides, coll. « du nénuphar », (ISBN 2-7621-2427-1)

- (it) Hubert Aquin (trad. Maria Antonietta Fontana), Prossimo episodio, Fagnano Alto, Il Sirente, coll. « Fuori », , 160 p. (ISBN 978-8-8878-4728-4)

- (en) Hubert Aquin (trad. Alan Brown), Blackout, Toronto, Anansi, , 169 p. (ISBN 0-8878-4434-0)

- (en) Hubert Aquin (trad. Alan Brown), The antiphonary, Toronto, Anansi, , 196 p. (ISBN 0-8878-4426-X)

- (en) Hubert Aquin (trad. Alan Brown), The antiphonary, Toronto, New Press Canadian classics, , 196 p. (ISBN 0-7736-7053-X)

- (it) Hubert Aquin, L'Antiphonaire di Hubert Aquin - o La proliferazione del doppio, Rome, Bulzoni,

- Hubert Aquin, L'Antiphonaire : Édition critique établie par Gilles Thérien, vol. V, t. III, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, coll. « Littérature », , 396 p. (ISBN 2-8940-6088-2)

- Hubert Aquin, L'Antiphonaire : Édition critique établie par Gilles Thérien, vol. V, t. III, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, coll. « Littérature », , 396 p. (ISBN 2-8940-6247-8)

- Hubert Aquin, Point de fuite : Édition critique établie par Guylaine Massoutre, vol. IV, t. I, Montréal, Bibliothèque québécoise, , 316 p. (ISBN 2-8940-6102-1)

- Hubert Aquin, Neige noire : Neige noire, Montréal, Cercle du livre de France, , 263 p. (ISBN 0-7753-0110-8)

- (en) Hubert Aquin (trad. Sheila Fischman), Hamlet's twin, McClelland and Stewart, , 208 p. (ISBN 0-7710-0800-7)

- Hubert Aquin, Neige noire, Leméac, , 263 p. (ISBN 2-7609-3164-1)

- Hubert Aquin, Neige noire : Édition critique établie par Pierre-Yves Mocquais, vol. VI et VII, t. III, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, , 619 p. (ISBN 2-8940-6133-1)

- Hubert Aquin, L'Invention de la mort : Édition critique établie par Manon Dumais, vol. 2, t. 3, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, , 264 p. (ISBN 2-8940-6162-5)

- (it) Hubert Aquin (trad. Maria Antonietta Fontana), L'invenzione della morte, Fagnano Alto, Il Sirente, coll. « Fuori », , 192 p. (ISBN 978-8-8878-4724-6)

Récits et nouvelles

[modifier | modifier le code]- Hubert Aquin, Les Rédempteurs, vol. V, Montréal, Écrits du Canada français, , p. 45-114

- Hubert Aquin, Récits et nouvelles : Tout est miroir : Édition critique établie par Jacques Poisson, Alain Carbonneau et Claudine Potvin, vol. 1, t. 3, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, , 314 p. (ISBN 2-8940-6141-2)

Essais

[modifier | modifier le code]- Hubert Aquin, Blocs erratiques : textes, 1948-1977, Montréal, Quinze, , 332 p. (ISBN 2-8902-6296-0)

- Hubert Aquin, Blocs erratiques, Montréal, Typo, , 336 p. (ISBN 2-8929-5148-8)

- Hubert Aquin, Mélanges littéraires I. Profession : écrivain : Édition critique établie par Claude Lamy en collaboration avec Claude Sabourin, vol. 1, Bibliothèque québécoise, , 582 p. (ISBN 2-8940-6103-X)

- Hubert Aquin, Mélanges littéraires II. Comprendre dangereusement : Édition critique établie par Jacinthe Martel avec la collaboration de Claude Lamy, vol. 2, Bibliothèque québécoise, , 618 p. (ISBN 2-8940-6104-8)

Autres publications

[modifier | modifier le code]- Hubert Aquin, Journal, 1948-1971 : Édition critique établie par Bernard Beugnot, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, , 407 p. (ISBN 2-8940-6067-X)

- Hubert Aquin, Journal, 1948-1971 : Édition critique établie par Bernard Beugnot, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, , 407 p. (ISBN 2-8940-6163-3)

- Hubert Aquin, Confession d'un héros : Le choix des armes, La toile d'araignée, Montréal, Leméac, coll. « Théâtre », , 156 p. (ISBN 2-7609-0355-9) (Pièces de théâtre écrites pour la radio et la télévision)

- Roland Barthes et Hubert Aquin, Le sport et les hommes, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, , 79 p. (ISBN 2-7606-1964-8)

- Hubert Aquin, Téléthéâtres : Édition critique établie par François Harvey, Montréal, Bibliothèque québécoise, , 1132 p.

- Hubert Aquin, Théâtre, Montréal, coll. « Théâtre Leméac », , 264 p. (édition établie par François Harvey)

- Hubert Aquin, Hubert Aquin et les médias. Anthologie 1949-1977, Volume I : 1949-1962 : Édition critique établie par Nino Gabrielli, Montréal, Leméac, , 687 p. (ISBN 978-2-7609-9480-5)

- Hubert Aquin, Hubert Aquin et les médias. Volume II : Civilisation française, 1961-1963 : Édition critique établie par Nino Gabrielli, Montréal, Leméac, , 416 p. (ISBN 978-2-7609-9487-4)

Filmographie

[modifier | modifier le code]Comme producteur

[modifier | modifier le code]Comme réalisateur

[modifier | modifier le code]- 1959 : Le sport et les hommes[29]

- 1961 : Le Temps des amours

- 1962 : À Saint-Henri le cinq septembre

- 1962 : Simenon voit la France / La France de Simenon (titres de travail d'un documentaire réalisé par Hubert Aquin avec Georges Simenon et son épouse, Denyse Ouimet, mais jamais monté)

- 1963 : À l'heure de la décolonisation[10] (documentaire conçu et réalisé partiellement par Hubert Aquin, mais achevé par Monique Fortier à qui la réalisation est attribuée)

Comme scénariste

[modifier | modifier le code]- 1964 : La Fin des étés

Comme acteur

[modifier | modifier le code]- 1966 : Faux bond

Radio

[modifier | modifier le code]- Nietzsche est une émission radiophonique composée par Hubert Aquin dans le cadre de la série « Philosophes et penseurs » et diffusée sur les ondes de Radio-Canada le 24 mai 1964[70].

Monographies sur Hubert Aquin

[modifier | modifier le code]- Jacques Beaudry, Hubert Aquin : la course contre la vie, Montréal, Hurtubise HMH, , 124 p.

- Jacques Cardinal, Le roman de l’histoire. Politique et transmission du nom dans Prochain épisode et Trou de mémoire de Hubert Aquin, Montréal, Éditions Balzac, coll. « L'Univers des discours », , 185 p.

- Anne Élaine Cliche, Le désir du roman : Hubert Aquin, Réjean Ducharme, Montréal, XYZ, , 216 p.

- Richard Dubois, Hubert Aquin blues, Montréal, Boréal, , 176 p.

- Candy Hoffmann, Le “sacré noir” chez Georges Bataille et Hubert Aquin, Paris, Éditions Édilivre, 2017, 410 p.

- Martin Jalbert, Le sursis littéraire : Politique de Gauvreau, Miron, Aquin, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », , 201 p.

- Krzysztof Jarosz, La fonction poétique dans l’œuvre romanesque de Hubert Aquin, Katowice, Université Slaski, .

- Gilles La Fontaine, Hubert Aquin et le Québec, Montréal, Parti pris, coll. « Frères Chasseurs » (no 2), , 156 p.

- André Lamontagne, Les mots des autres : la poétique intertextuelle des œuvres romanesques de Hubert Aquin, Québec, Presses de l'Université Laval, coll. « Vie des lettres québécoises », , 311 p.

- René Lapierre, L’imaginaire captif. Hubert Aquin, Montréal, Quinze, coll. « Prose exacte », , 183 p.

- Renée Legris, Hubert Aquin et la radio : une quête d'écriture (1954-1977), Montréal, Médiaspaul, , 399 p.

- Françoise Maccabée-Iqbal, Hubert Aquin : romancier, Québec, Presses de l'Université Laval, coll. « Vie des lettres québécoises », , 288 p.

- Françoise Maccabée-Iqbal, Desafinado : otobiographie de Hubert Aquin, Montréal, VLB, , 461 p.

- Jacinthe Martel (dir.) et Jean-Christian Pleau (dir.), Hubert Aquin en revue, Québec, Presses de l'Université du Québec, en collaboration avec Voix et Images, coll. « De vives voix », , 190 p.

- Jacinthe Martel, "Une fenêtre éclairée d'une chandelle" : archives et carnets d'écrivains, Québec, Éditions Nota Bene, , 131 p.

- Guylaine Massoutre, Itinéraires d’Hubert Aquin : Chronologie, Montréal, Bibliothèque québécoise, , 359 p.

- Pierre-Yves Mocquais, Hubert Aquin ou la Quête interrompue, Montréal, Cercle du Livre de France, , 234 p.

- Filippo Palumbo, Saga gnostica. Hubert Aquin et le Patriote errant, Montréal, VLB, coll. « Le soi et l'autre », , 368 p.

- Jean-Christian Pleau, La Révolution québécoise : Hubert Aquin et Gaston Miron au tournant des années soixante, Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », , 270 p.

- Marylin Randall, Le contexte littéraire : lecture pragmatique de Hubert Aquin et Réjean Ducharme : lecture pragmatique de Hubert Aquin et Réjean Ducharme, Longueuil, Le Préambule, coll. « L'Univers des discours », , 272 p.

- Robert Richard, Le corps logique de la fiction : le code romanesque chez Hubert Aquin, Montréal, L'Hexagone, coll. « Essais littéraires », , 131 p.

- Robert Richard (préf. Wajdi Mouawad, postface Fulvio Caccia), L’Émotion européenne : Dante, Sade, Aquin, Montréal, Éditions Varia, coll. « Philosophie », , 239 p.

- (en) Gordon Sheppard, Ha ! : a self-murder mystery, Montréal, Mc-Gill-Queen's University Press,

- Patricia Smart, Hubert Aquin, agent double : la dialectique de l'art et du pays dans "Prochain épisode" et "Trou de mémoire", Montréal, Presses de l'Université de Montréal, coll. « Lignes québécoises », , 138 p.

- Anthony Soron, Hubert Aquin ou la révolte impossible, Paris/Montréal, L'Harmattan, coll. « Critiques Littéraires », , 316 p.

- Anthony Soron, Une filiation bâtarde? : Confrontation des imaginaires et des écritures de Marcel Proust et d'Hubert Aquin, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Imaginaires et écritures », , 193 p.

- Anthony Wall, Hubert Aquin entre référence et métaphore, Montréal, Éditions Balzac, coll. « L'Univers des discours », , 238 p.

- Andrée Yanacopoulo et Gordon Sheppard, Signé Hubert Aquin : enquête sur le suicide d'un écrivain, Montréal, Bibliothèque québécoise, (1re éd. 1985), 486 p.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- Massoutre 1992, p. 24

- ↑ Massoutre 1992, p. 261

- Godbout 1979

- ↑ Massoutre 1992, p. 138

- ↑ Massoutre 1992, p. 31, 37

- ↑ Massoutre 1992, p. 37

- ↑ Massoutre 1992, p. 58

- Massoutre 1992, p. 133

- ↑ Massoutre 1992, p. 107

- Fortier 1963

- ↑ Caccia 2004

- ↑ Massoutre 1992, p. 134

- ↑ Massoutre 1992, p. 328-329

- Smart 2008

- ↑ Massoutre 1992, p. 166-167

- ↑ Massoutre 1992, p. 183

- ↑ Massoutre 1992, p. 203

- ↑ Massoutre 1992, p. 211

- ↑ Massoutre 1992, p. 249

- ↑ Massoutre 1992, p. 252

- ↑ Massoutre 1992, p. 256

- ↑ UQAM 2008.

- ↑ Allard 2007.

- ↑ Massoutre 1992, p. 288-289

- ↑ Massoutre 1992, p. 292, 298

- Massoutre 1992, p. 101

- ↑ SRC 2017, p. 107

- ↑ Massoutre 1992, p. 113

- ONF 1961

- ↑ Massoutre 1992, p. 86

- ↑ Massoutre 1992, p. 146

- ↑ Massoutre 1992, p. 170, 172

- Massoutre 1992, p. 173

- ↑ Massoutre 1992, p. 100

- ↑ Le Devoir 1964, p. 3

- ↑ Massoutre 1992, p. 151

- ↑ Massoutre 1992, p. 152

- ↑ Massoutre 1992, p. 154

- ↑ Massoutre 1992, p. 169

- Massoutre 1992, p. 171

- ↑ Massoutre 1992, p. 175

- ↑ Massoutre 1992, p. 180

- ↑ Massoutre 1992, p. 105.

- BAnQ

- ↑ Massoutre 1992, p. 521-522.

- ↑ Blais 1965.

- ↑ Massoutre 1992, p. 173-174.

- ↑ Fournier 1992, p. 24.

- ↑ Massoutre 1992, p. 122

- ↑ Massoutre 1992, p. 223

- ↑ Martel et Pleau 2006, p. 140

- ↑ CBC 2019

- ↑ Aquin 1962, p. 300

- ↑ Richard 2003

- ↑ Bibliothèque Kim Thúy

- ↑ IMDB

- ↑ Aquin, p. 299

- ↑ Aquin, p. 313

- ↑ Aquin, p. 34

- ↑ Aquin, p. 33

- ↑ Aquin, p. 304

- ↑ Aquin 1962, p. 321

- Encyclopédie de l'Agora

- UQAM

- ↑ Martel et Pleau 2012, p. 8.

- Commission de toponymie

- Leméac

- ↑ Le Figaro

- ↑ Les Prix du Québec

- ↑ Harvey 2014

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jacques Allard, « Le jour où Hubert Aquin s'en alla », Le Devoir, (lire en ligne)

- Monique Fortier, « À l'heure de la décolonisation » [vidéo], sur ONF.ca, (consulté le ).

- Hubert Aquin, Journal 1948-1971, Montréal, Bibliothèque québécoise, , 416 p.

- Hubert Aquin, « La fatigue culturelle du Canada français », Liberté, (lire en ligne)

- Hubert Aquin, « L'art de la défaite: Considérations stylistiques », Liberté, vol. 7, nos 1-2, janvier–avril 1965 (lire en ligne)

- Hubert Aquin, « Le sport et les hommes » [vidéo], sur onf.ca, (consulté le )

- « Fonds Hubert Aquin (MSS145) », sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (consulté le )

- « Signé Hubert Aquin : enquête sur le suicide d'un écrivain / Gordon Sheppard et Andrée Yanacopoulo. », sur Bibliothèque Kim Thúy (consulté le )

- Jean-Éthier Blais, « Prochain épisode, d'Hubert Aquin », Le Devoir, (lire en ligne)

- (en) « 20 facts you might not know about Canada Reads », Canadian Broadcasting Corporation,

- Fulvio Caccia, « Entretien avec Albert Memmi - L'homme est un être dominant et dépendant », Le Devoir, (lire en ligne)

- « Rue Hubert Aquin », sur Commission de toponymie (consulté le )

- « Hubert Aquin quitte le RIN et choisit l'action clandestine », Le Devoir, , p. 3 (lire en ligne)

- « Aquin Hubert », sur Encyclopédie de l'Agora (consulté le )

- « Hubert Aquin », sur Le Figaro (consulté le )

- Danielle Fournier, « L’invention de la mort », Québec français, no 84, , p. 24-25 (lire en ligne)

- Nino Gabrielli, « Hubert Aquin, militant du RIN », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 3, printemps–Été 2014, p. 34-47 (lire en ligne)

- « Gordon Sheppard | Scénariste, Réalisation, Production », sur IMDb (consulté le )

- Léo-Paul Desaulniers, « Ducharme, Aquin : conséquences de la ‘‘mort de l’auteur’’ », Études françaises, vol. 7, no 4, , p. 398-409 (lire en ligne)

- Jacques Godbout, « Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin (56 min 53 s) » [vidéo], sur ONF.ca, (consulté le ).

- François Harvey, « Hubert Aquin fade out : excentration, falsification et disparition dans les derniers écrits aquiniens », Études françaises, vol. 55, no 2, , p. 137-157 (lire en ligne)

- François Harvey, « Nietzsche de Hubert Aquin: transcription et présentation », Quebec Studies, vol. 57, no 57, printemps-été 2014, p. 15-29 (lire en ligne, consulté le )

- « Hubert Aquin », sur Leméac (consulté le )

- Jacinthe Martel et Jean-Christian Pleau, Hubert Aquin en revue, Québec, Presses de l'Université du Québec, , 190 p. (présentation en ligne).

- Jacinthe Martel et Jean-Christian Pleau, « Relectures d'Hubert Aquin », Voix et images, (lire en ligne)

- Guylaine Massoutre, Itinéraires d'Hubert Aquin, Montréal, Bibliothèque québécoise, , 359 p. (lire en ligne)

- « Hubert Aquin », sur Les Prix du Québec (consulté le )

- « Les écrivains dans la course automobile » [audio], sur ici.radio-canada.ca, (consulté le )

- Robert Richard, « Hubert Aquin, best-seller au Canada anglais! », Le Devoir, (lire en ligne)

- Patricia Smart, « Hubert Aquin », sur L'Encyclopédie canadienne, (consulté le )

- Patricia Smart, « Neige noire, Hamlet et la coïncidence des contraires », Études françaises, vol. 11, no 2, , p. 151-160 (lire en ligne)

- Service des archives et de gestion des documents de l'UQAM, « Fonds d'archives Hubert Aquin (Philippe et Stéphane Aquin) (192 p) »

- Service des archives et de gestion des documents de l'UQAM, « Pavillon Hubert Aquin (A) »

Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Littérature scientifique sur le sujet « Hubert Aquin » sur Grafiati

- Enregistrements sonores d'Hubert Aquin sur Calypso, une collection d'objets numériques de la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal, comprenant la comédie musicale Ne ratez pas l'espion... (H. Aquin, L.-G. Carrier et Claude Léveillée, 1966)

- Jacques Godbout, Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin, ONF, 1976 (documentaire, 56 min) [vidéo]

- Vincent Guignard, Élégie helvétique (Hubert Aquin en Suisse), 2001 [vidéo]