Monts (Indre-et-Loire)

| Monts | |||||

|

De haut en bas et de gauche à droite : vue du bourg depuis le pont sur l'Indre ; le château de Candé et le viaduc de l'Indre. |

|||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Tours | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre | ||||

| Maire Mandat |

Laurent Richard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 37260 | ||||

| Code commune | 37159 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Montois | ||||

| Population municipale |

8 031 hab. (2022 |

||||

| Densité | 294 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 16′ 41″ nord, 0° 37′ 31″ est | ||||

| Altitude | Min. 47 m Max. 99 m |

||||

| Superficie | 27,28 km2 | ||||

| Type | Petite ville | ||||

| Unité urbaine | Monts (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Tours (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Monts (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | monts.fr | ||||

| modifier |

|||||

Monts (prononcé [mɔ̃] Écouter) est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.

La présence humaine est attestée dans cette commune de la vallée de l'Indre depuis le Paléolithique et la première mention du lieu (de Montibus) figure en latin dans une charte du IXe siècle. L'installation des rois de France dans la vallée de la Loire, de Charles VII à François Ier, est l'occasion pour des membres ou des proches de la cour d'acheter des domaines dans la région. Plus d'une demi-douzaine de châteaux sont ainsi construits à Monts du milieu du XVe siècle jusqu'à la Renaissance, mais sont tous réaménagés ou même intégralement reconstruits au XIXe siècle. L'Indre est un sujet de préoccupation permanent pour les habitants de Monts : depuis le milieu du XVIIe siècle, date à laquelle ces événements sont systématiquement consignés dans les chroniques, une crue majeure de la rivière se produit tous les cinquante ans en moyenne. Cette particularité et les contraintes topographiques expliquent que le centre-ville de cette commune en plein essor ne se développe que sur la rive gauche de l'Indre, plus élevée. En 2022, la population municipale montoise atteint 8 031 habitants.

Le patrimoine de la commune est architectural et historique avec ses nombreux châteaux dont celui de Candé, demeure de style Renaissance très agrandie au XIXe siècle par la famille Drake del Castillo qui accueille, le , le mariage du duc de Windsor et de Wallis Simpson. Il est aussi naturel grâce à la diversité des biotopes rencontrés sur le territoire, certains d'entre eux étant menacés par les activités humaines. Il est enfin industriel avec la poudrerie nationale du Ripault, fondée peu avant la Révolution française et qui connaît son apogée au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Reprise au tout début des années 1960 par le commissariat à l'énergie atomique (CEA), cette structure reste, au XXIe siècle, l'un des principaux employeurs de main d'œuvre de la commune dans laquelle l'industrie pharmaceutique est par ailleurs solidement implantée.

Géographie

[modifier | modifier le code]Localisation et communes limitrophes

[modifier | modifier le code]La commune de Monts se situe sur l'Indre à un peu plus de treize kilomètres au sud-sud-ouest de Tours[1], distance exprimée à vol d'oiseau. Dans la partie nord-ouest du canton de Monts, elle est rattachée à l'unité urbaine et au bassin de vie de Monts, mais à l'aire urbaine et à la zone d'emploi de Tours[I 1]. Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de six communes :

|

Géologie et relief

[modifier | modifier le code]

- Bourg

- Limites communales

- c4-6B : craie blanche (Turonien)

- c4-6S : argiles à silex (Sénonien)

- g1 : calcaire lacustre de Touraine (Sannoisien)

- eP : grès à conglomérats (Tertiaire)

- m3-p : sables et graviers du (Miocène)

- Fx-y : alluvions de terrasses (Quaternaire)

- Fz : alluvions récentes (Quaternaire)

- Failles

Une succession de strates sédimentaires crétacées caractérise le sud du Bassin parisien. À Monts, ces formations géologiques n'affleurent que dans certaines vallées de cours d'eau où l'érosion les a mises à jour ; il s'agit alors de craie blanche dite « de Blois » (C4-6B) du Turonien ou d'argiles à silex sénoniennes (C4-6S). Plus généralement, ces strates se dégradent en grès à conglomérats siliceux (eP) sur les plateaux. Un peu plus tard, au Sannoisien, c'est cette fois du calcaire lacustre (g1) qui se dépose et qui donne son unité géologique à cette partie de la Touraine, la Champeigne, dont Monts occupe la partie ouest. Le calcaire lacustre présente à Monts des faciès très divers, allant de la meulière à la marne et intéresse surtout la partie est de la commune. Très localement, des placages de sables graveleux miocènes (m3-p) viennent recouvrir le calcaire lacustre. L'Indre dépose au Quaternaire de très larges zones d'alluvions, plus anciennes en terrasses (Fx-y) ou plus récentes en fond de vallée (Fz) en fonction de l'évolution de son cours. Au sud-est du chef-lieu communal, deux failles limitent une zone effondrée où le calcaire lacustre se retrouve à l'altitude des strates crétacées sous-jacentes[3],[4].

Le territoire affecte sensiblement la forme d'un triangle isocèle dont la pointe serait tournée vers le sud ; le chef-lieu communal « historique » est fortement décalé vers le nord-ouest par rapport au centre géométrique de ce triangle, que l'Indre traverse dans sa moitié nord. La superficie communale est de 2 728 ha, bien supérieure à la moyenne des communes de France qui s'établit en 2016 à 1 488 ha[5].

La commune de Monts repose sur un plateau entaillé par l'Indre et ses affluents. L'altitude maximale de ce plateau s'établit à 99 m au nord et au sud, alors que la vallée de l'Indre ne dépasse pas l'altitude de 50 m. Les pentes du plateau sont relativement douces, exception faite de deux éperons de confluence de l'Indre et de deux ruisseaux où la rupture de pente est importante[4].

Hydrographie

[modifier | modifier le code]

La commune est traversée d'est en ouest par l'Indre (8,329 km). Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de 25,02 km, comprend un autre cours d'eau notable, le Montison (1,791 km), et sept petits cours d'eau pour certains temporaires[6],[7].

L'Indre, d'une longueur totale de 279,4 km, prend sa source à une altitude de 453 m sur le territoire de Saint-Priest-la-Marche dans le département du Cher et se jette dans la Loire à Avoine, après avoir traversé 58 communes[8]. Les crues de l'Indre sont le plus souvent de type inondation de plaine[Note 1]. Sur le plan de la prévision des crues, la commune est située dans le tronçon de l'Indre tourangelle[10], dont la station hydrométrique de référence la plus proche est située à Monts. Le débit mensuel moyen (calculé sur 14 ans pour cette station) varie de 4,51 m3/s au mois de septembre à 34 m3/s au mois de février. Le débit instantané maximal observé sur cette station est de 236 m3/s le , la hauteur maximale relevée a été de 5,56 m ce même jour[11],[12]. Ce cours d'eau est classé dans les listes 1[Note 2] et 2[Note 3] au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le Bassin Loire-Bretagne. Au titre de la liste 1, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux. Au titre de la liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant[13],[14]. Sur le plan piscicole, l'Indre est classée en deuxième catégorie piscicole. Le groupe biologique dominant est constitué essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche)[15].

Le Montison, d'une longueur totale de 14,1 km, prend sa source dans la commune de Villeperdue et se jette dans l'Indre à Artannes-sur-Indre, après avoir traversé 5 communes[16]. Sur le plan piscicole, le Montison est également classé en deuxième catégorie piscicole[15].

En 2019, la commune est membre de la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre qui est elle-même adhérente au syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre. Créé par arrêté préfectoral du à la suite des crues historiques de et , ce syndicat a pour vocation d'une part l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau par des actions de restauration de zones humides et des cours d'eau, et d'autre part de participer à la lutte contre les inondations par des opérations de sensibilisation de la population ou de restauration et d'entretien sur le lit mineur, et sur les fossés situés dans le lit majeur de l'Indre appelés localement « boires », et de l'ensemble des cours d'eau du bassin versant de l'Indre[17].

Sept zones humides[Note 4] ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des Territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la vallée de l'Indre : de Monts à la prairie du Breuil », « la vallée de l'Indre : du Viaduc TGV à la RD 86 », « les mares de Nétilly », « l'étang et la prairie du Petit Moulin », « la vallée de l'Indre : bourg et environs d'Artannes-sur-Indre », « la vallée du Ruisseau du Saint-Laurent » et « la vallée du Bois de Longue Plaine »[18],[19].

Climat

[modifier | modifier le code]En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[20]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Moyenne vallée de la Loire, caractérisée par une bonne insolation (1 850 h/an) et un été peu pluvieux[21].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11,1 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 14,6 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 668 mm, avec 10,6 jours de précipitations en janvier et 6,5 jours en juillet[20]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, sur la commune de Cheillé à 14 km à vol d'oiseau[22], est de 12,3 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 778,9 mm[23],[24]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[25].

Paysages naturels et biodiversité

[modifier | modifier le code]

Le contexte géologique (extrémité occidentale du plateau de la Champeigne) et topographique (vallées de cours d'eau qui ont laissé de grandes terrasses alluvionnaires et dont les confluents dessinent des éperons) de Monts est favorable à une grande diversité des paysages naturels. C'est ainsi que de larges secteurs boisés occupent les terrasses ponctuées de pelouses sèches, mais que plus près des cours d'eau, dans les vallées, la flore peut être très spécifique des zones humides (Fritillaire pintade)[26].

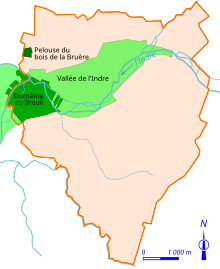

La ZNIEFF de type I de la « pelouse du bois de la Bruère » abrite, sur une superficie d'un peu plus de cinq hectares une flore spécifique à ce biotope de pelouse calcaire sèche, dont des Orchidées sauvages. Ce type d'habitat tend à se raréfier dans ce secteur en raison d'un boisement naturel qui progresse[27].

Le site classé du « château et du domaine du Breuil », sur les communes d'Artannes-sur-Indre et de Monts, occupe entièrement le méandre de l'Indre au nord-ouest du bourg, sur la rive gauche, avec quelques extensions sur la rive droite. Il correspond en grande partie au parc du château du Breuil, vaste propriété boisée avec une alternance de peupleraies et de prairies au bord de la rivière[28]. Le site classé de la vallée de l'Indre, bien plus vaste que le précédent qu'il recouvre, est remarquable par ses paysages naturels de bois, de prairies et de pelouses, mais aussi par son patrimoine bâti composé de nombreux châteaux[29]. Ces deux sites sont classés depuis le .

Les biotopes rencontrés sur le domaine de Candé sont très variés : zones humides, bois, pelouses sèches[30], mais cette diversité est menacée par le développement, aux limites du domaine, des grandes infrastructures de transport. Le domaine de Candé constitue l'un des vingt-et-un espaces naturels sensibles d'Indre-et-Loire[31].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Monts est catégorisée petite ville, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[I 2]. Elle appartient à l'unité urbaine de Monts[Note 5], une agglomération intra-départementale regroupant quatre communes, dont elle est ville-centre[Note 6],[I 3],[I 1]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tours, dont elle est une commune de la couronne[Note 7],[I 1]. Cette aire, qui regroupe 162 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[I 4],[I 5].

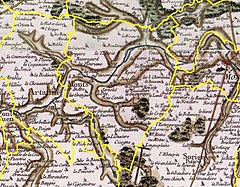

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (48,5 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (52,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (33,3 %), forêts (26,7 %), zones urbanisées (17,1 %), prairies (9,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (6,7 %), zones agricoles hétérogènes (5,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,1 %)[32]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Logement

[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente une comparaison de quelques indicateurs chiffrés du logement pour Monts et l'ensemble de l'Indre-et-Loire en 2016[I 6],[I 7].

| Monts | Indre-et-Loire | |

|---|---|---|

| Parc immobilier total (en nombre d'habitations) | 3 221 | 318 933 |

| Part des résidences principales (en %) | 95,5 | 86,9 |

| Part des logements vacants (en %) | 3,4 | 8,5 |

| Part des ménages propriétaires de leur logement (en %) | 77,8 | 59,2 |

Les résidences principales prennent une place grandissante dans le parc global de logement sur la commune, au détriment des résidences secondaires et des logements vacants, ce qui conduit à une forte tension sur le marché de l'immobilier montois et peut aboutir à une forte augmentation du prix de l'immobilier[P 1]. Les logements anciens (construits avant 1949) ne représentent que 18 % du parc immobilier contre 34,5 % au niveau départemental[P 2]. Les logements sont de grande taille (type T4 et T5 à plus de 80 %), ce qui constitue un obstacle à l'installation à Monts de jeunes ménages[P 3]. Le rythme de construction de nouveaux logements, très élevé entre 1971 et 1990 avec plus de 55 logements par an, se ralentit nettement jusqu'en 2005 avant de repartir à la hausse dans la période 2006-2013. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de logements à Monts a été multiplié par sept[I 6].

Morphologie urbaine

[modifier | modifier le code]

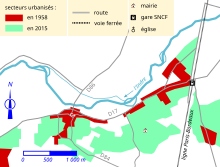

Si le premier noyau urbanisé de Monts se trouve autour de l'église, au niveau de l'éperon rocheux de confluence entre l'Indre et d'un ruisseau affluent, plusieurs zones plus densément construites, sous la forme de villages-rue séparés par des zones non urbanisées, s'étalent le long de la D 17 jusqu'aux années 1960. C'est ensuite que les constructions, gagnant progressivement le rebord du coteau, assurent la jonction de ces noyaux plus anciens par comblement des dents creuses. Il en résulte une vaste zone bâtie hétérogène et sans réelle unité géographique ou architecturale, compartimentée par des limites naturelles (vallée de l'Indre, parcs des châteaux) ou artificielles (voie ferrée, autoroute). À l'est de la voie ferrée, l'emprise du CEA entre l'Indre et la D 17 et la présence d'activités industrielles ou commerciales au sud de cette dernière interdisent l'implantation de zones résidentielles[P 4].

L'agglomération s'étend ainsi sur plus de 4 km le long de la rive gauche de l'Indre, jusqu'au sommet du coteau ; quelques habitations sont construites entre deux bras de l'Indre au niveau du bourg mais la rive droite, facilement inondable, n'est pas urbanisée — les habitations des Pâtis et des Fleuriaux ne sont pas rattachées au « bourg » proprement dit[P 5]. C'est ainsi, par exemple, que l'implantation de la nouvelle mairie dans un secteur récemment construit ne traduit pas une continuité dans l'organisation urbanistique de la ville et aboutit à la création d'un pôle de centralité administratif, aux côtés du pôle historique du vieux bourg et du pôle commercial le long de la D 17, chacun de ces trois secteurs possédant sa propre structuration[P 6].

La D 17, dans la vallée, est le seul axe reliant les différents pôles, et les liaisons sont difficiles, que ce soit entre les différents quartiers sur le plateau ou entre le plateau et la vallée de l'Indre[P 7].

Risques naturels et technologiques

[modifier | modifier le code]

L'Indre et ses crues ont toujours représenté un risque pour les habitants de Monts : les chroniques locales mentionnent une demi-douzaine de crues majeures de la rivière — causant d'importants dégâts, voire des victimes — entre 1615 et 1910, soit en moyenne une tous les cinquante ans[A 1]. Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la vallée de l'Indre définit les zonages des territoires concernés en fonction du risque d'inondation. Pour la commune de Monts, dans les secteurs inondables déjà urbanisés tels qu'ils figurent sur le plan local d'urbanisme, toute nouvelle construction est interdite ; seules sont permises les reconstructions consécutives à un autre sinistre qu'une inondation[P 8]. Le site du Ripault, traversé par l'Indre, est partiellement inondable ; le PPRI laisse au CEA la responsabilité d'édicter et mettre en place sur son site les mesures nécessaires pour éviter les effets de graves inondations sur la « sécurité des biens et des personnes »[33]. La prévision des crues à Monts est assurée par le services de prévision des crues du territoire Loire-Cher-Indre (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Orléans)[34].

L'aléa relatif au phénomène de retrait-gonflement des argiles est directement lié à la nature des terrains affleurants : il est estimé fort au sud-est et à l'extrême nord plateau, ainsi que dans le fossé d'effondrement au sud-ouest de la ville, où le calcaire lacustre prédomine ; il est moyen voire faible dans les autres secteurs de la commune, là où d'autres formations géologiques de surface sont observées (respectivement limons et alluvions)[35]. La commune de Monts est soumise à un risque sismique faible (niveau 2 sur une échelle de 1 à 5)[36] ; les chroniques locales mentionnent toutefois plusieurs séismes ressentis dans la vallée de l'Indre[37],[38], le (intensité V ou VI, épicentre en limite du Poitou et de la Touraine)[39] et le (intensité V, épicentre en Touraine)[40].

La présence de l'unité du CEA, qui n'est pas concernée par la directive Seveso, ne se traduit pas par l'adoption d'un plan de prévention des risques technologiques pour Monts et les communes limitrophes[41]. S'appliquent toutefois les dispositions générales relatives au transport de matières dangereuses[42]. Le plan local d'urbanisme de Monts stipule que, dans les secteurs constructibles proches du Ripault (secteurs UB5 et sous-secteurs rattachés), sont spécifiquement interdits « les constructions et installations permettant le rassemblement de personnes » et « les immeubles de grande hauteur ou formant rideau »[43]. Pour des raisons de sécurité interne, le site du Ripault n'est pas accessible au public ; il est en outre frappé d'une interdiction de survol par tout aéronef évoluant à une altitude inférieure à 3 500 pieds, sauf exceptions listées dans l'arrêté ministériel en date du [44].

Planification et projets d'aménagement

[modifier | modifier le code]Une révision du plan local d'urbanisme, initiée en , devrait être approuvée à la fin de la même année[45].

Le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit la création de 750 logements sur dix ans comprenant au moins 15 % de logements locatifs sociaux. Cette extension doit prendre la forme d'une seconde couronne au sud de la zone déjà urbanisée, en excluant toute construction au nord de l'Indre et à l'est de la voie ferrée ; les dents creuses subsistantes doivent être comblées. Les trois pôles existants doivent être confortés, moyennent l'amélioration des relations est-ouest au sud de la commune par la création d'une voie nouvelle sur le plateau. L'extension des zones artisanales existantes, la création d'une pôle d'innovation au niveau du Ripault et l'extension prévue de la zone d'activités Isoparc, au sud du territoire en limite de Sorigny doivent contribuer au développement économique montois. Les espaces agricoles et naturels sont protégés par un encadrement strict des nouvelles constructions en dehors des zones résidentielles ou à vocation économique[P 4].

La construction, à proximité du vieux bourg et sur une surface de plus de 800 m2, d'un espace culturel comprenant une médiathèque, une école de musique, des salles dédiées aux associations ainsi qu'un tiers-lieu est votée par le conseil municipal à la fin de l'année 2018[46]. Débutés en , les travaux doivent se terminer en [47].

Voies de communication et transports

[modifier | modifier le code]

Réseau routier et autoroutier

[modifier | modifier le code]La commune est desservie par l'autoroute A 10 Paris-Bordeaux ; la sortie no 24.1 Montbazon ou Sorigny est accessible depuis le centre-ville par la D 84. En outre, au nord-est de Monts, un échangeur A 10-A 85 permet de rejoindre Angers à l'ouest ou Vierzon à l'est.

La D 17 suit la vallée de l'Indre d'Azay-le-Rideau jusqu'à Cormery et au-delà. La D 84, vers le sud-est, permet de rejoindre Sorigny et la D 910. La D 86, vers le nord-est, gagne directement Joué-lès-Tours et l'agglomération tourangelle.

Réseaux de transports en commun

[modifier | modifier le code]

La gare de Monts est située sur la Ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean via Tours et Poitiers. Elle est desservie par les TER Centre-Val de Loire, sous la marque Rémi depuis 2019.

Géré par la région Centre-Val de Loire et exploité par Transdev Touraine, le réseau Rémi (Réseau de mobilité interurbaine) assure la desserte de la commune en autocars grâce à la ligne I de Saché à Tours via Monts[48].

Itinéraires cyclistes et pédestres

[modifier | modifier le code]L'« Indre à vélo » est un itinéraire touristique permettant aux cyclistes de découvrir le patrimoine des communes qui bordent la rivière, de Jeu-les-Bois à Azay-le-Rideau. Il traverse le territoire de Monts en empruntant le D 17[49].

Le « sentier de grande randonnée 46 » qui relie Toulouse à Tours parcourt notamment la vallée de l'Indre. Sur la commune de Monts, il emprunte un chemin courant sur le plateau nettement au sud de la vallée[50].

Toponymie et hydronymie

[modifier | modifier le code]

|

Attestations partielle du toponyme Monts[51] :

|

La première mention du lieu apparaît dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Paul de Cormery sous la forme de Monte en 860 et désigne un ensemble de hauteurs, dont certainement l'éperon de confluence proche du bourg[51]. À de rares exceptions près, comme la latinisation Mons de 1290, les dénominations ultérieures seront toutes des formes plurielles. Mont a en ancien et moyen français le sens général d'« élévation, hauteur »[53] et peut désigner en toponymie une simple colline[54], ce dernier mot étant un emprunt du XVIe siècle à l'italien[55]. Il procède du latin montem, accusatif de mōns « colline, mont, montagne »[53] (comprendre gallo-roman MONTE).

Le Puits (ou Puy) de Monts, nom de l'éperon qui domine l'Indre et sur les pentes duquel est bâti le noyau le plus ancien de la ville, représente la fixation toponymique du nom commun d'ancien français pui « colline, hauteur », issu du bas latin podium signifiant « lieu élevé, petite éminence »[56],[57] (comprendre gallo-roman PODIU[58]). Le nom du domaine du Breuil, qui désigne en ancien français un « bois enclos constituant une réserve de chasse », est dérivé du gaulois brogilo[59]. Le microtoponyme Ripault, également écrit Ripaux, est identique aux noms de familles Ripault / Ripaux bien attestés dans le département[60]. La Gagneraie est certainement un territoire défriché, gagné sur la forêt au Moyen Âge, tandis que Paisse-Oison désigne un pré où venaient paître les oies[M 1]. La plupart des toponymes sont des formations médiévales, ce qui semble témoigner d'une mise en valeur assez tardive des terres[A 2].

Histoire

[modifier | modifier le code]De la Préhistoire à l'Antiquité

[modifier | modifier le code]

Les vestiges préhistoriques et protohistoriques sont peu nombreux[63] ; une présence humaine (silex taillés trouvés sur des terrasses sableuses de l'Indre[C 1]) est attestée au Paléolithique inférieur, de la céramique du Néolithique est retrouvée sur un site[64]. Aucun mégalithe n'est signalé à Monts, et aucun toponyme n'en évoque le souvenir[M 2]. Une hache bipenne en pierre polie, datée de la charnière entre le Néolithique et l'âge du bronze, est découverte dans une carrière au début du XXe siècle. Cet outil, qui a depuis disparu, semble provenir d'un atelier breton. La prospection aérienne et le diagnostic archéologique au sol mettent en évidence plusieurs enclos protohistoriques[M 3], certains pouvant être des vestiges de fermes gauloises[65].

Cinq sites antiques sont attestés : trois présentent d'importantes concentrations de céramique et, sur les deux autres, des bâtiments constituant peut-être une villa, sont mis en évidence[64],[M 4]. Plusieurs chemins anciens, voire antiques, traversent le territoire montois, dont l'un suit la rive gauche de l'Indre depuis Niherne jusqu'à Huismes, mais son tracé reste partiellement à identifier ; il pourrait être recouvert par la D 17[61]. Un autre, toujours sur la rive gauche de l'Indre, emprunte le plateau au lieu de se déployer dans la vallée[62]. Un dernier, enfin, continue à matérialiser la limite communale entre Monts et Sorigny[M 5],[66]. Il est possible que des moulins soient établis sur l'Indre dès l'Antiquité ; ces aménagements, modifiant de manière profonde et durable le cours et le régime de la rivière, accroissent les risques et l'impact des crues[M 6].

Moyen Âge

[modifier | modifier le code]Le creusement d'un souterrain-refuge sommairement aménagé, à la base du coteau sur la rive gauche de l'Indre (la Fresnaye), est peut-être consécutif aux invasions barbares du Haut Moyen Âge ; il constituerait alors le plus vieux vestige médiéval de Monts[M 7]. Deux sites sur la rive gauche de l'Indre, l'un sur la pente de la vallée, l'autre sur le coteau, remontent à l'époque carolingienne[A 3]. Des sarcophages, trouvés place Jacques-Drake, au sud de l'église, mais non précisément datés, indiquent sans doute la présence d'un cimetière lié à l'édifice cultuel à la charnière du premier et du deuxième millénaire[M 8]. L'existence d'une motte castrale sur le site du château de Candé, parfois évoquée, n'est attestée par aucune source documentaire ou archéologique[67]. Si, au Moyen Âge, le plateau au sud de l'Indre apparaît déjà mis au moins partiellement en culture, la partie septentrionale du territoire semble encore dévolue à la forêt (partie occidentale de la forêt de Bréchenay)[M 9],[68]. Une charte de l'abbaye de Saint-Julien de 1007 mentionne le don fait à cette abbaye par Hugues Ier de Châteaudun, archevêque de Tours, de la terre de Rançay pour y fonder un prieuré, le seul implanté dans la paroisse[69],[M 10]. Un ou deux moines y demeurent jusqu'en 1738, date à laquelle le prieuré est fermé[M 11] ; sa chapelle est démolie en 1750[A 4].

Il est très probable que, dans le cadre de la guerre de Cent Ans, Monts ait eu à subir les exactions de bandes armées installées alentour, comme au château de la Carte à Ballan dans le troisième quart du XIVe siècle[70] ; ce fut le cas pour de nombreuses paroisses du sud-ouest de la Touraine, mais les sources manquent pour l'attester à Monts[M 12].

Temps modernes

[modifier | modifier le code]

L'installation des rois de France dans le Val de Loire, de Charles VII à François Ier, est l'occasion pour leurs proches de se constituer un patrimoine foncier dans la région. C'est ainsi que vers la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, le fief de l'Ortière fait partie des nombreuses possessions de Jacques de Beaune, surintendant des finances de François Ier[C 2].

Comme pour la période de la guerre de Cent Ans, les sources manquent pour évaluer l'impact des guerres de Religion dans la paroisse de Monts ; peut-être cet impact est-il limité, aucun établissement religieux d'envergure (abbaye ou riche prieuré) n'étant installé à Monts. Il est toutefois attesté que Gabriel de Lorges, comte de Montgommery et seigneur de la Fresnaye, est capturé et torturé à mort sur ordre de Catherine de Médicis pour avoir combattu dans les rangs protestants[M 13].

La famille Brodeau, détient le domaine de Candé de 1564 à 1712 ; vers 1700, Victor Brodeau, secrétaire d'État aux finances de Charles IX, Henri III et Henri IV[S 1], envisage de demander l'érection de Candé au rang de paroisse mais il y renonce face à l'opposition des habitants de Monts[71].

La crue de l'Indre des 26 et , la plus dévastatrice enregistrée pour cette rivière, ne fait pas de victime humaine à Monts, les personnes habitant les secteurs bas du bourg ayant pu se réfugier à temps sur les hauteurs[72]. Par contre, tous les moulins établis sur le cours de l'Indre, excepté celui de Beaumer, sont détruits ou gravement endommagés[M 14]. En outre, les conséquences matérielles de la crue dégradent durablement les conditions de vie des habitants de Monts, provoquant une surmortalité qui se manifeste encore dix ans plus tard[A 5]. En 1776, l'archevêque de Tours Joachim François Mamert de Conzié interdit, pour des motifs de salubrité publique, les sépultures dans les églises de son diocèse ; à Monts, les inhumations publiques sont désormais réalisées au sud de l'église (place Jacques-Drake)[M 11]. Autre élément en mesure d'améliorer les conditions de vie de la population, la paroisse a la particularité d'être la plus petite de Touraine (125 feux) dans laquelle réside un chirurgien[73]. Le , Lavoisier, commissaire du roi, signe l'acte d'acquisition pour sa Majesté d'une ancienne tréfilerie qui venait de faire faillite au Ripault. Une poudrerie s'installe à la place sous la direction de Jean Riffault et, pendant cent cinquante ans, prenant de l'ampleur, fournit aux armées françaises de la poudre noire, puis de la poudre sans fumée, puis du pyroxyle.

Le cahier de doléances présenté par les représentants du tiers état à Monts lors des États généraux de 1789 mentionne de nombreux souhaits rencontrés dans la plupart des documents analogues : égalité devant l'impôt, réforme de la justice, suppression de la gabelle. Il évoque aussi des revendications propres à la paroisse de Monts : réparation ou reconstruction du pont sur l'Indre dont la vétusté interdit des relations faciles avec Tours, révision du statut des employés du Ripault qui sont jusque là exemptés de taxes[M 15],[74].

Époque contemporaine

[modifier | modifier le code]De la Révolution française à la Deuxième République

[modifier | modifier le code]En 1790 et 1791, environ 220 ha de terres confisquées au clergé ou aux nobles sont vendues au titre des biens nationaux[M 16] mais, contrairement à ce qui se produit pour bien d'autres communes, les acheteurs habitent déjà Monts et ne revendent pas ces biens dans un but spéculatif[A 6]. Début 1791, l'assemblée constituante ouvre la voie à des redécoupages communaux ; à ce titre, Artannes manifeste la volonté de récupérer, entre autres, toute la partie de Monts située à l'ouest de l'actuelle ligne de chemin de fer de Paris-Austerlitz à Bordeaux, soit les deux tiers du territoire ; les décrets relatifs à ce projet de loi ne sont jamais publiés et l'affaire en reste là[M 17]. La période où l'on considère « la Patrie en danger », augmentant les besoins d'armement de la France, est très favorable à l'activité de la poudrerie du Ripault, qui renforce son implantation et se développe[M 18]. Une poudrerie reste pourtant, quelles que soient les mesures de sécurité prises, exposée aux risques d'explosion et, le , a lieu le premier des accidents graves qui jalonnent l'histoire du Ripault : l'explosion tue douze ouvriers[M 19].

Après la retraite de Russie, il faut reconstituer l'armée impériale, grâce à des recrutements massifs. Les employés du Ripault sont exemptés de conscription, à condition d'être mariés : c'est très certainement la raison pour laquelle le nombre de mariages enregistrés à la mairie de Monts s'élève à 23 en 1813, contre 4 à 8 pour une année moyenne[M 20]. C'est sous le mandat du maire Armand Chapelain, en 1843[A 7] qu'est prise une importante mesure d'hygiène publique : un cimetière est aménagé (c'est au XXIe siècle le « vieux cimetière ») qui éloigne encore un peu plus les lieux d'inhumation du centre du bourg[M 21].

Sous le Second Empire

[modifier | modifier le code]

La construction de la ligne ferroviaire de Paris à Bordeaux est un chantier gigantesque matérialisé par l'imposant viaduc de l'Indre enjambant la vallée sur 752 m. Les travaux commencent en 1845, mais ils sont ralentis par des crues de l'Indre et 1845 et 1846[A 8] ; les maçonneries de cet ouvrage d'art sont terminées fin 1848 — des carrières ouvertes dans les environs fournissent les matériaux nécessaires — et les rampes d'accès en terre en 1850. La construction est marquée par plusieurs grèves des ouvriers montois réclamant de meilleures conditions de travail, voire le paiement de leur solde, ou exigeant le renvoi des ouvriers belges engagés à leurs côtés[M 22]. Le viaduc, dont le coût des travaux s'élève à cinq millions de francs[75], est inauguré le par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte[76]. L'empereur peut constater sa popularité par le soutien que lui apportent les Montois lors des plébiscites qu'il organise en 1851 et 1852[77]. La seconde moitié du XIXe siècle voit également l'agriculture locale se transformer profondément (regroupement des parcelles, mécanisation, amélioration des techniques cultures et plus grande productivité) sous l'impulsion de grands propriétaires ; d'ailleurs, dans les années 1850, les châtelains du Breuil, de Candé et de la Roche détiennent à eux trois les deux tiers des fermes et métairies de la commune[A 9]. En 1856, une nouvelle crue de l'Indre se produit, d'un caractère particulier : la Loire et le Cher en crue refoulent leurs eaux dans l'Indre et la crue se propage de l'aval vers l'amont[M 23].

Au début de la Guerre de 1870, plusieurs régiments de volontaires français remontant du Sud vers les zones de combat sont hébergés et nourris lors de leur passage à Monts, ce qui grève les finances communales[A 10]. Après la défaite des troupes du général Chanzy lors de la bataille du Mans, le personnel de la poudrerie du Ripault est évacué et replié sur Bordeaux. Les troupes prussiennes prennent possession de la poudrerie et en récupèrent le matériel, qu'elles expédient en Allemagne. Dans les premiers mois de 1871, les châteaux de la Roche et de Candé sont occupés par des officiers prussiens tandis que mille soldats séjournent, plus ou moins longtemps, dans la commune[A 11],[A 12],[S 2].

Des années 1870 à la Première Guerre mondiale

[modifier | modifier le code]

À partir de 1904[A 13], les moulins du Pont, des Fleuriaux et de Beaumer sont temporairement aménagés pour fournir du courant électrique à la commune, mais les équipements fonctionnent mal, ne desservent qu'une faible partie de la commune (en priorité des installations publiques ou les châteaux des riches propriétaires) et ces expériences ne durent pas[78]. Le téléphone fait également une timide apparition : cinq abonnés desservis exclusivement dans la journée[M 24]. Sans commune mesure avec celle de 1770, une importante crue de l'Indre, en , entraîne l'évacuation de plusieurs hameaux, la coupure des routes qui longent l'Indre sur sa rive gauche en amont de Monts et sur sa rive droite en aval ; des installations de la poudrerie du Ripault sont également inondées[79].

La Première Guerre mondiale a des conséquences contrastées sur la commune. Le conflit fait 43 victimes dans les rangs des soldats montois[80]. Pendant cette guerre, le moulin du Pont, à l'initiative de la propriétaire du domaine du Breuil, est transformé en centre de la Croix-Rouge française ; c'est le premier du département. Les importants besoins en poudre liés aux opérations militaires nécessitent l'agrandissement de la poudrerie, qui s'étend désormais vers l'ouest jusqu'à la voie de chemin de fer et couvre 108 ha[81] ; un embranchement ferré depuis la gare de Monts jusqu'à la poudrerie est créé, des baraquements sont édifiés pour loger les ouvriers et la population de la commune dépasse alors, mais de façon très temporaire, le seuil de 5 000 habitants[M 25]. La paix une fois revenue, les transports en commun sur route se développent, ce qui aura une forte incidence sur l'avenir des voies ferrées d'intérêt local dans la décennie suivante ; Tours est ainsi reliée à Monts par une ligne régulière d'autocars vers 1930[C 3].

Des années 1930 aux années 1950

[modifier | modifier le code]Le , au château de Candé, le duc de Windsor, ex-Édouard VIII (1894-1972), épouse l'Américaine Wallis Simpson pour laquelle il a renoncé au trône du Royaume-Uni le . C'est Charles Bedaux, propriétaire du domaine depuis 1927, qui le met à la disposition du couple princier pour cette cérémonie que la presse baptise alors de « mariage du siècle »[S 3].

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le pont sur l'Indre reste opérationnel, comme tous ceux situés plus en aval sur la rivière[82]. Pendant ce conflit, le camp de la Lande, l'un des camps construits à la fin de 1939 pour loger les ouvriers du Ripault et disposant de 26 bâtiments sur une superficie de 7,5 ha[83], est utilisé comme camp d'internement : il est occupé, à partir de 1940 alors qu'il est vide de ses occupants habituels, par des Juifs polonais évacués de Moselle puis refoulés de la région bordelaise[84]. À l'intérieur du camp, le rabbin Moïse Kahlenberg aide les prisonniers à supporter leur détention[85]. Ces derniers, transférés au camp de Drancy, puis vers Auschwitz en (14 survivants recensés pour 422 déportés), sont remplacés en octobre de la même année par plus de 300 femmes communistes de la région parisienne[C 4],[86]. Cette période est également marquée par l'explosion accidentelle de la poudrerie le un peu après onze heures ; le bilan officiel de la catastrophe s'établit à 55 morts, 19 disparus et 345 blessés, mais il est possible qu'une centaine de personnes aient en définitive péri[87]. Les bombardements alliés de 1944 sur les infrastructures ferroviaires, destinés à perturber les mouvements de l'armée allemande, occasionnent d'importants dégâts au viaduc de la Horaie[C 5]. Pour avoir hébergé des Juifs ou avoir favorisé leur passage vers la zone libre, Henriette Beaudiot[88], Geneviève Cadart[89], Madeleine et Lucien Clément[90] ainsi que Roger et Geneviève Liaume[91], habitant Monts, sont élevés à la distinction de « Juste parmi les nations »[A 14].

Dès la Libération, les baraquements du camp de la Lande sont démontés et l'emplacement est progressivement construit (pavillons et petits immeubles) à partir de 1974[A 15]. Le retour de la paix et la mutation de l'industrie d'armement mettent la poudrerie du Ripault en grandes difficultés. Elle tente de se réorganiser dans les années 1950, de diversifier ses activités, mais elle est contrainte de se séparer d'une grande partie de son personnel et de céder certaines de ses installations[92].

Depuis les années 1960

[modifier | modifier le code]

L'année 1962 marque la croissance spectaculaire de la commune avec l'implantation de ses deux grandes structures industrielles : le commissariat à l'Énergie atomique sur le site de la poudrerie du Ripault et les laboratoires pharmaceutiques Roger Bellon[93]— ces derniers emploient 580 employés à la fin des années 1970[C 6] —, finalement rachetés par Recipharm AB en 2007 après plusieurs changements de propriétaires[94].

En 2015, le Ripault emploie environ 540 personnes en contrat à durée indéterminée, sans compter les sous-traitants[95], ce qui représente une part importante des 2 397 emplois proposés la même année à Monts[96]. Le centre, menacé de fermeture jusqu'à l'automne 2017, reçoit l'année suivante la confirmation de la poursuite de son activité et le maintien de plus de 500 emplois jusqu'en 2025 au moins[97]. Les activités du Ripault sont amenées à se diversifier, notamment avec la recherche pour les applications civiles de la pile à combustible[98].

Aux XXe et XXIe siècles, le paysage montois se trouve fortement modifié par la percée des grands axes de communications nord-sud : tronçon Chambray-lès-Tours – Poitiers de l'A10 Paris – Bordeaux en 1977, tronçon Druye – Saint-Aignan-sur-Cher de l'A85 Angers – Theillay en 2007[99] et ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique Paris-Montparnasse – Bordeaux-Saint-Jean en 2017[100].

Politique et administration

[modifier | modifier le code]Découpage administratif

[modifier | modifier le code]Rattachements administratifs et électoraux

[modifier | modifier le code]Rattachements administratifs

[modifier | modifier le code]Du point de vue administratif, Monts est rattachée à l'arrondissement de Tours[101], et avant le redécoupage cantonal de 2014, elle faisait partie du canton de Montbazon[102].

Depuis le et la suppression du tribunal d'instance de Loches, le tribunal d'instance de Tours est compétent pour l'ensemble du département. Toutes les juridictions intéressant Monts sont ainsi regroupées à Tours, à l'exception du tribunal administratif et de la cour d'appel qui siègent à Orléans[103], préfecture de la région Centre-Val de Loire.

Rattachements électoraux

[modifier | modifier le code]Du point de vue électoral, Monts est rattachée à la 3e circonscription de l'Indre-et-Loire[104]. Depuis le redécoupage cantonal de 2014, Monts est l'une des dix communes qui composent le canton de Monts ; elle en est le bureau centralisateur.

Intercommunalité

[modifier | modifier le code]

Monts et vingt-et-une autres communes composent la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre[105]. Jusqu'au , elle relevait de la communauté de communes du Val de l'Indre.

Cette situation lui confère en outre un rattachement de fait au « Pays Indre et Cher », qui a pour mission de « coordonner diverses missions transversales confiées par les collectivités, dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’économie et du patrimoine »[106]. Monts est également l'une des trente-six communes adhérant au syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre[107].

Le « syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire » (SIEIL), fondé en 1937, assure le contrôle et la coordination de l'ensemble des concessionnaires opérant en Indre-et-Loire dans le domaine de la distribution de gaz et d'électricité ; il intervient également sur le renforcement des réseaux de distribution d'électricité[108]. Pour toutes les communes d'Indre-et-Loire, Tours exceptée, l'adhésion au service « Électricité » du SIEIL à titre individuel est rendue obligatoire en 2008[109].

Monts est l'une des 108 communes d'Indre-et-Loire adhérentes au syndicat intercommunal « Cavités 37 » dont les principaux rôles sont de réaliser des relevés topographiques et des diagnostics géologiques des cavités (caves, grottes, carrières…) ; il peut intervenir en contexte de sinistre ou de catastrophe naturelle et, lors de l'établissement d'un document d'urbanisme, il a également vocation à conseiller les communes sur les risques d'effondrement de terrains[110],[111].

Administration municipale

[modifier | modifier le code]

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 5 000 et 9 999, le nombre de membres du conseil municipal est de 29[112].

Tendances politiques et résultats

[modifier | modifier le code]Scrutins récents

[modifier | modifier le code]| Scrutin | 1er tour | 2d tour | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1er | % | 2e | % | 3e | % | 4e | % | 1er | % | 2e | % | ||||||||

| Présidentielle 2017[113] | EM | 26,42 | RN | 20,38 | LFI | 19,26 | LR | 16,23 | EM | 68,56 | RN | 31,44 | |||||||

| Présidentielle 2022[114] | EM | 34,41 | RN | 22,41 | LFI | 17,92 | EELV | 5,30 | EM | 63,41 | RN | 36,59 | |||||||

| Législatives 2022[115] | 3e | ENS | 28,85 | LFI | 25,34 | RN | 21,22 | UDI | 13,96 | ENS | 55,78 | LFI | 44,22 | ||||||

| Législatives 2024[116] | 3e | ENS | 32,61 | LR-RN | 32,49 | LFI | 25,55 | DVD | 4,00 | ENS | 62,06 | LR-RN | 37,94 | ||||||

Élection municipale la plus récente

[modifier | modifier le code]Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 5 000 et 9 999, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de 29[112].

Lors des élections municipales de 2014, les 29 conseillers municipaux ont été élus à l'issue du premier tour ; le taux de participation était de 58,26 %[117]. Ont obtenu :

| Suffrages exprimés | 3 218 | 29 sièges à pourvoir | ||||

| Liste | Tête de liste | Tendance politique | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Monts avec vous | Jacques Durand | LDVG | 1 265 | 39,31 % | 5 / 29 |

- 19 |

| Ma ville, Monts atout | Valérie Guillermic | LDVG | 1 953 | 60,69 % | 24 / 29 |

NL[Note 8] |

Les listes Monts avec vous et Ma ville, Monts atout obtiennent respectivement un et cinq sièges au conseil communautaire.

Liste des maires

[modifier | modifier le code]La liste des maires successifs est affichée à la mairie[118].

Politique environnementale

[modifier | modifier le code]Eau potable et assainissement

[modifier | modifier le code]L'alimentation en eau potable repose sur deux forages situés sur le territoire de la commune et qui exploitent, l'un la nappe phréatique du Cénomanien (248,60 m de profondeur), l'autre celle du Turonien (153,55 m). Les eaux prélevées sont déferrisées et chlorées[121],[P 9].

Le traitement des eaux usées de la commune est assuré de manière collective par une unique station d'épuration à boues activées d'une capacité de 12 000 EH installée dans le commune, sur la rive droite de l'Indre[122]. Cette installation, mise en service en 2007, est largement dimensionnée pour pouvoir faire face à l'augmentation prévisible de la population montoise dans le futur[P 10].

Déchets ménagers

[modifier | modifier le code]Les habitants de Monts ont accès à deux déchèteries proches, l'une à Esvres, l'autre à Saint-Branchs[123]. La communauté de communes organise la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et recyclables[124] et des conteneurs répartis sur le territoire recueillent verre et papier.

Fleurissement

[modifier | modifier le code]Dans son palmarès 2018, le Conseil national des villes et villages fleuris attribue une fleur à la commune au Concours des villes et villages fleuris[125].

Finances locales

[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la capacité d'autofinancement, un des indicateurs des finances locales de Monts, sur une période de dix ans[126] :

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Monts | 148 | 146 | 163 | 157 | 179 | 201 | 137 | 149 | 183 | 187 |

| Moyenne de la strate | 155 | 163 | 184 | 200 | 190 | 177 | 165 | 171 | 179 | 179 |

■ CAF de Monts ■ CAF moyenne de la strate |

Depuis 2008, la capacité d'autofinancement de la commune[Note 12], toujours positive, est cependant inférieure à la moyenne de la strate pour sept exercices sur dix. Le fonds de roulement[Note 13], bien que positif, est presque toujours nettement inférieur à celui des autres communes de même taille et le résultat comptable[Note 14] s'écarte peu de la moyenne de la strate[126],[Note 15].

Jumelages

[modifier | modifier le code]

En 2019, la commune de Monts est jumelée avec :

Frasnes-lez-Anvaing (Belgique) depuis 2001 ;

Frasnes-lez-Anvaing (Belgique) depuis 2001 ; Zeiskam (Allemagne) depuis 2008.

Zeiskam (Allemagne) depuis 2008.

Population et société

[modifier | modifier le code]Les habitants de Monts sont appelés les « Montois »[51].

Démographie

[modifier | modifier le code]Évolution démographique

[modifier | modifier le code]La population de la paroisse de Monts fluctue entre 230 et 270 feux entre 1687 et 1787, dernière année où cette méthode de recensement « familial » est utilisée[129].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[130]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[131].

En 2022, la commune comptait 8 031 habitants[Note 16], en évolution de +3,31 % par rapport à 2016 (Indre-et-Loire : +1,67 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

| 1968 - 1975 | 1975 - 1982 | 1982 - 1990 | 1990 - 1999 | 1999 - 2006 | 2006 - 2011 | 2011 - 2016 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Taux de variation annuel de la population | |||||||

| Solde naturel | + 1,1 % | + 0,3 % | + 0,6 % | + 0,5 % | + 0,4 % | + 0,3 % | + 0,3 % |

| Solde migratoire | + 2,5 % | + 2,5 % | + 1,1 % | + 0,0 % | + 0,7 % | - 0.4 % | + 1,8 % |

Alors qu'elle n'augmente que très faiblement du début du XIXe siècle aux années 1960, la population montoise explose après cette date, quadruplant presque en l'espace d’un demi-siècle. La reprise d'une partie du site du Ripault par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en 1961 et l'implantation de l'industrie pharmaceutique sur une autre partie sont largement responsables de cette situation. L'Insee publie des statistiques détaillées sur les composantes de l'évolution démographique depuis 1968 ; ces données indiquent que pour Monts la croissance démographique est due en grande partie au solde migratoire positif, bien que l'influence du solde naturel ne soit pas négligeable, surtout au début des années 1970 et depuis 2010[Note 15].

Pyramides des âges

[modifier | modifier le code]En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 33,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (34,9 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 25,7 % la même année, alors qu'il est de 27,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 3 793 hommes pour 4 042 femmes, soit un taux de 51,59 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,91 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

La population montoise manifeste en outre une tendance au vieillissement, plus par un phénomène de « glissement » vers les tranches d'âge plus élevé des résidents de longue date que par l'arrivée de nouveaux habitants plus âgés[P 11].

Santé, services d'urgence et sécurité

[modifier | modifier le code]

De nombreux professionnels de santé sont installés sur le territoire montois. Certains d'entre eux sont regroupés au sein de la maison médicale de Beaumer regroupe plusieurs professionnels de santé (médecins généralistes, orthophoniste, kinésithérapeute)[A 16]. La commune compte aussi, entre autres, un laboratoire d'analyses médicale, un chirurgien-dentiste et deux pharmacies. Les hôpitaux les plus proches de Monts sont le centre hospitalier régional universitaire de Tours, à Chambray-lès-Tours et le pôle santé Léonard-de-Vinci situés tous deux à Chambray-lès-Tours à environ un quart d'heure de trajet automobile de Monts.

L'EHPAD de « la Vasselière » peut accueillir 120 résidents[136]. Cet établissement, créé sous la forme d'une maison de retraite en 1969, est médicalisé en 1988[A 17].

Un centre de première intervention (CPI) des sapeurs-pompiers est installé sur la commune[137].

La brigade de gendarmerie la plus proche de Monts est celle de Montbazon[138].

Enseignement et petite enfance

[modifier | modifier le code]

La commune de Monts dispose de quatre écoles primaires : l'école maternelle Beaumer, l'école maternelle et l'école élémentaire Joseph-Daumain, regroupées dans un même groupe scolaire, et l'école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie[139]. Le collège du Val de l'Indre, à Monts[140], accueille les collégiens de la commune, mais aussi ceux d'Artannes et Pont-de-Ruan. La carte scolaire départementale prévoit en outre que leur scolarité se poursuive au lycée Jean-Monnet de Joué-lès-Tours[141]. Un service de transport scolaire est mis en place par la communauté de communes[142].

Le temps périscolaire est organisé, pour les écoliers du primaire de la commune, par un dispositif d'accueil de loisirs sans hébergement[143].

Pour les jeunes enfants jusqu'à quatre ans, une structure de multiaccueil regroupant halte-garderie et crèche est ouverte aux enfants de Monts et de sept communes voisines[144]. Soixante-dix assistantes maternelles participent à l'accueil des jeunes enfants[145].

Sports et culture

[modifier | modifier le code]Équipements collectifs

[modifier | modifier le code]

Intégrée aux réseaux des bibliothèques gérées par le conseil départemental d'Indre-et-Loire, une médiathèque intercommunale est installée dans les locaux de l'ancienne mairie-école[146].

L'espace socio-culturel Jean-Cocteau, non loin de l'hôtel de ville, dispose d'aménagements permettant l'organisation de spectacles, expositions ou salons[P 12].

Le complexe sportif des Griffonnes est implanté sur la rive droite de l'Indre, au débouché du pont qui le relie à l'ancien bourg. Il comporte un terrain multi-sports, un stand de tir, des courts de tennis et des terrains de pétanque, ainsi que les bâtiments liés à ces activités[147].

Manifestations culturelles

[modifier | modifier le code]Chaque début de juillet, la ville accueille au domaine de Candé Terres du son, l'un des plus grands festivals estivaux de musique de la région[148]. Ce festival, dont le déroulement s'accompagne de la réduction de son impact environnemental, s'inscrit dans une démarche plus globale de développement durable économique et social[149].

Depuis 1997, la commune de Monts organise annuellement le Salon des jeunes inventeurs et créateurs, où des jeunes de 11 à 25 ans présentent leurs innovations et participent au concours lié au salon. Il a lieu lors d'un week-end de printemps[150].

Événements

[modifier | modifier le code]La ville de Monts est labellisée Terre de Jeux 2024 depuis février 2024 dans l'optique des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Médias et numérique

[modifier | modifier le code]Le quotidien régional La Nouvelle République du Centre-Ouest consacre quelques pages de son édition Indre-et-Loire, Touraine Est, à l’actualité du canton de Monts. La commune de Monts édite annuellement un bulletin d'informations municipales. La chaîne de télévision TV Tours Val de Loire et la station de radio France Bleu Touraine relaient les informations locales.

La commune ne possède pas en 2019 de réseau à haut débit par fibre optique[151].

Culte catholique

[modifier | modifier le code]Le territoire de la commune dépend de la paroisse Saint-Brice au sein du doyenné de Loches lui-même partie de l'archidiocèse de Tours, au même titre que six autres doyennés[152]. L'église Saint-Pierre-aux-Liens accueille, en alternance avec d'autres églises de la paroisse, des offices dominicaux[153].

Économie

[modifier | modifier le code]Revenus et fiscalité

[modifier | modifier le code]En 2015, le revenu fiscal médian par ménage est de 38 679 €, alors que la moyenne départementale s'établit à 32 011 € et que celle de la France métropolitaine est de 32 409 €[I 9]. En 2016, le revenu disponible par ménage était de 22 699 € dans la commune[I 10] contre une moyenne de 20 843 € au niveau départemental[I 11]. Le taux de pauvreté est de 5,5 % des ménages fiscaux à Monts[I 12] alors qu'il s'établit à 12,8 % au niveau départemental[I 13].

Emploi

[modifier | modifier le code]Les deux tableaux ci-dessous présentent les chiffres-clés de l'emploi à Monts et leur évolution de 2011 à 2016[I 14],[I 15] :

| Monts 2010 | Monts 2015 | Évolution | |

|---|---|---|---|

| Population de 15 à 64 ans | 4 521 | 4 808 | |

| Actifs (en %) | 73,6 | 77,6 | |

| dont : | |||

| Actifs ayant un emploi (en %) | 69,5 | 71,9 | |

| Chômeurs (en %) | 5,7 | 5,1 | |

| Monts 2010 | Monts 2015 | Évolution | |

|---|---|---|---|

| Nombre d'emplois dans la zone | 2 164 | 2 368 | |

| Indicateur de concentration d'emploi | 59,7 | 67,3 |

Sur la période 2010-2015, la situation de l'emploi semble en amélioration à Monts, ce que traduisent les différents paramètres : les actifs sont plus nombreux, davantage d'entre eux ont un emploi et le chômage au sens de l'Insee recule. Le nombre d'emplois sur la zone a fortement augmenté mais, cette progression étant toutefois moins importante que celle du nombre d'actifs, l'indicateur de concentration d'emploi diminue mathématiquement[Note 15].

Les migrations pendulaires domicile-travail sont nombreuses, puisque ce sont quotidiennement plus de 2 000 actifs résidant à Monts qui partent travailler dans d'autres communes ; dans le même temps, près de 1 400 actifs habitant d'autres communes viennent chaque jour travailler sur le territoire montois, ces déplacements s'effectuant presque exclusivement selon un axe nord-sud[P 13].

Tissu économique

[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous détaille le nombre d'établissements[Note 18] implantés à Monts selon leur secteur d'activité et le nombre de leurs salariés[I 16] :

| Total | % | 0 salarié |

1 à 9 salariés |

10 à 19 salariés |

20 à 49 salariés |

50 salariés ou plus | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 421 | 100,0 | 303 | 93 | 13 | 4 | 8 |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 1,7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Industrie | 29 | 6,9 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 |

| Construction | 69 | 16,4 | 41 | 23 | 3 | 2 | 0 |

| Commerce, transports, services divers | 248 | 58,9 | 190 | 50 | 5 | 0 | 3 |

| dont commerce et réparation automobile | 62 | 14,7 | 46 | 15 | 0 | 0 | 1 |

| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 68 | 16,2 | 53 | 7 | 5 | 0 | 3 |

| Champ : ensemble des activités. | |||||||

Au , huit établissements regroupent 1 349 des 1 971 emplois salariés que compte la commune[I 17].

En 2016, trente-et-une nouvelles entreprises se sont créées, puis quarante-huit autres en 2017 et à nouveau quarante-huit en 2018. Les entreprises individuelles représentent pratiquement les trois quarts de l'ensemble de ces créations[I 18].

L'économie montoise est très majoritairement tournée vers la « sphère présentielle » — les biens et service produits sur la commune répondent à la demande des habitants, sédentaires ou de passage, de cette commune[155] — pour ce qui concerne les établissements avec plus de 68 %. Par contre, les postes salariés dédiés à la sphère productive représentent près de 62 %, les entreprises intervenant dans ce secteur d'activité étant peu nombreuses mais de grande taille[I 19].

Agriculture

[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Monts, observées sur une période de 22 ans[156].

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Nombre d’exploitations | 18 | 12 | 7 |

| Équivalent unité de travail annuel | 31 | 14 | 12 |

| Surface agricole utile (SAU) (ha) | 1 052 | 915 | 890 |

| Cheptel (nombre de têtes) | 546 | 682 | 859 |

| Terres labourables (ha) | 871 | 894 | 872 |

| Cultures permanentes (ha) | 1 | 0 | NC[Note 19] |

| Surfaces toujours en herbe (ha) | 177 | 20 | 17 |

| Superficie moyenne d’une exploitation (ha) | 58,4 | 76,3 | 127,1 |

La viticulture est longtemps une composante majeure de l'agriculture, bien que le territoire montois se trouve, avant la Révolution française, en dehors de la zone de production de vins destinés à la commercialisation non locale[157]. Malgré les crises sanitaires du phylloxéra et du mildiou dans les dernières décennies du XIXe siècle, le vignoble est reconstitué mais ne résiste pas, dès les années 1910, à la concurrence des régions viticoles tourangelles plus spécialisées[4] et la culture décline inexorablement[158]. En 2010, la vigne a disparu du paysage agricole communal. Au cours des quatre dernières décennies, les exploitations se regroupent, s'agrandissent, se réorientent vers la céréaliculture, même si l'élevage bovin (production laitière et bovins à viande) tient une part grandissante[P 14].

Industrie et artisanat

[modifier | modifier le code]L'économie montoise a été « portée » par le CEA et Recipharm AB (anciennement laboratoire Roger Bellon) jusque dans les années 1980, cette bipolarité presque exclusive engendrant des risques liés à la défaillance potentielle de l'un de ces groupes. La création de deux zones d'activités de surface modeste (8 et 20 ha), l'une au nord de la commune, l'autre au sud du Ripault, permet de diversifier les activités économiques communales. Ces deux zones sont toutefois concurrencées par des structures analogues, implantées dans les communes limitrophes[P 15]. Pour autant, en 2018, le CEA reste l'un des principaux employeurs de main d'œuvre avec plus de 500 salariés, situation devant perdurer plusieurs années[97], sans compter les emplois induits chez les sous-traitants[159] ; Recipharm conserve également une place importante avec plus 200 salariés en 2019[160]. Cette dernière entreprise et le laboratoire Pharméal[161] consacrent l'implantation de l'industrie pharmaceutique à Monts depuis les années 1950[94].

Le parc d'activité Isoparc créé en 2005 est principalement situé sur la commune voisine de Sorigny. L'agrandissement de ce parc, non encore réalisé en 2019, doit intéresser une faible partie du territoire montois, à l'est de l'autoroute A10[P 16].

Commerces et services

[modifier | modifier le code]L'offre en matière de commerces et services à Monts semble quantitativement et qualitativement adaptée aux besoins communaux. Elle se structure en trois pôles distincts, le long de la D 17 non loin de la gare et du collège (centre commercial), près de la mairie et du centre socio-culturel (grande surface), et au niveau du vieux bourg, ce dernier pôle « glissant » vers l'Indre en même temps que son offre se raréfie[P 17]. En outre, deux marchés se tiennent chaque semaine à Monts[162].

Culture locale et patrimoine

[modifier | modifier le code]Lieux et monuments

[modifier | modifier le code]Patrimoine religieux

[modifier | modifier le code]L'église Saint-Pierre-aux-Liens date du XIIe siècle mais ne subsistent plus de cette époque que le chevet et une chapelle[A 18]. Malgré d'importantes réparations faites au clocher en 1733, l'édifice est en mauvais état et, en 1877, la première pierre d'une nouvelle église qui intègre les parties les plus solides de l'ancienne est posée ; les plans sont conçus par l'abbé Brisacier, architecte diocésain, et les travaux durent deux ans[A 19]. L'élément le plus remarquable de la nouvelle église est son clocher monumental, qui donne au sud sur la place Jacques-Drake ; ce clocher est cependant fragile et réclame des réparations dès 1892, travaux qui se poursuivent jusque dans les années 1970 en plusieurs étapes[A 20]. Les nouveaux vitraux sortent des ateliers des vitraillistes tourangeaux Lobin et Fournier[A 21]. L'église abrite plusieurs objets protégés au titre des monuments historiques : une représentation du Christ en gloire encadré par les évangélistes, peinture du XIIe siècle sous la voûte du chœur découverte lors des travaux de reconstruction de 1877-1879 (classée en 1901)[163] ; un tableau anonyme de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle représentant l'apôtre Pierre délivré de la prison Mamertine (inscrit en 2014)[164] ; une toile de Léonce Ricau, copie au XIXe siècle d'un tableau du Dominiquin représentant sainte Cécile (inscrit en 2014)[165] ; un portrait de saint Laurent réalisé par Jules-Claude Ziegler dans le deuxième quart du XIXe siècle (inscrit en 2014)[166]. Une fresque moderne, représentant le Jugement dernier, décore l'arc séparant la nef du chœur[167].

La chapelle de Candé, à l'ouest du parc, est construite par Santiago Drake del Castillo en 1854-55, en même temps qu'une école des filles qui forme une aile en retour sur le côté de cette chapelle tandis qu'une aile symétrique abrite un hospice. Après que l'école a un temps servi de logement au directeur de la poudrerie du Ripault[168], l'ensemble de ces bâtiments est désaffecté[S 4],[M 26].

La chapelle funéraire de la famille Drake del Castillo abrite les sépultures de plusieurs membres de cette famille. Parmi eux figurent Santiago Drake del Castillo qui a fait construire la chapelle[169] et dont la commune prend en charge la concession perpétuelle[S 5] ainsi que son fils Jacques, dont un buste en terre cuite est déposé à l'intérieur de la chapelle[A 22].

-

Vue générale de l'église depuis la place Jacques-Drake.

-

Abside de l'église.

-

Fresque du XIIe siècle (chœur de l'église).

-

Fresque du XIXe siècle (entrée du chœur de l'église).

-

Chapelle de Candé.

-

Chapelle funéraire de la famille Drake del Castillo (ancien cimetière de Monts).

Châteaux et manoirs

[modifier | modifier le code]

Le manoir de l'Ortière, construit au XVe siècle, largement remanié au XIXe siècle même si la plupart des bâtiments alors construits sont détruits quelques décennies plus tard, est partiellement inscrit au titre des monuments historiques en 1978[170]. Délaissé, il est ensuite restauré avant d'être à nouveau abandonné. Parmi ses propriétaires figure à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle Jacques de Beaune, surintendant des finances de François Ier[171].

Le château de Candé est au cœur d'un grand domaine sur la rive droite de l'Indre. Après avoir appartenu à la fin du XVe siècle à François Briçonnet, proche de Louis XII, il est au XIXe siècle la propriété de la famille Drake del Castillo par Santiago qui l'agrandit considérablement, son fils Jacques puis son petit-fils Jean. Ce dernier le vend en 1927 au milliardaire Charles Bedaux qui en réaménage les intérieurs puis le met en 1937 à la disposition du duc de Windsor et de Wallis Simpson pour leur mariage. Depuis 1974, le domaine est la propriété du conseil départemental d'Indre-et-Loire qui l'ouvre au public en 2000[172].

Le château du Breuil, au sein d'un vaste parc privé de 125 ha dans un méandre de l'Indre, est construit à la fin des années 1870 dans le style néo-Renaissance après qu'un premier projet de reconstruction d'un manoir des XVe et XVIIe siècles, le Vieux-Breuil, a été abandonné en raison de la guerre de 1870. Dans le parc se trouvent, outre ce château et l'ancien manoir, deux moulins sur l'Indre et des communs. Le domaine est un site classé depuis 1965[173]. En 1976, l'université de Tours le reçoit en donation mais, faute de pouvoir y aménager une structure viable, elle le rétrocède aux héritiers du donataire en 2001[174].

Le château de la Roche apparaît dans les textes sous le nom de « la Roche-Preston » vers 1530. Le château actuel est construit au XVIIIe siècle mais il est remanié (ajout d'un étage et d'une galerie vitrée en façade) au siècle suivant par son propriétaire, l'agent de change Joseph Delaville Le Roulx (1797-1866), père de l'archiviste paléographe homonyme. Delaville Le Roulx fait également construire un four à chaux, destiné à la production de chaux à usage agricole, mais cet équipement cesse de fonctionner en 1875, quarante ans seulement après sa mise en service[63],[A 23].

Le manoir de Cigogne, au sud du territoire montois, est construit à la fin de la Guerre de Cent Ans par un châtelain de Sorigny qui souhaite une demeure plus agréable que son château fort d'alors. Il ne reste plus de cet édifice Renaissance que le logis principal et deux dépendances, dont une ancienne chapelle. Tous les autres éléments ont disparu. L'emplacement des douves qui protégeaient encore l'édifice au début du XIXe siècle est occupé par des haies[A 24].

Dominant la route de Montbazon qui longe l'Indre sur sa rive gauche, la Fresnaye est au XIVe siècle un château fort, siège d'un fief. Des murailles crénelées, des douves et un pont levis, selon une description du début du XVIe siècle, défendent le château qui dispose en outre d'un souterrain-refuge plus ancien . Gabriel Ier de Montgommery fut l'un des propriétaires de ce château, démoli peu avant la Révolution française[63] et dont seul subsiste au XXIe siècle un pan de mur[A 25].

Le manoir du Clos, signalé en 1629, mais probablement reconstruit à la fin du XIIe siècle, se compose au XVIIIe siècle d'un rez-de-chaussée de quatre pièces et d'un étage de deux pièces. Des dépendances (chapelle, écuries, colombier, etc.) complètent cet ensemble[Note 20] ; la plupart d'entre elles ont disparu, alors que le logis principal n'a été que peu modifié. Gilles Boutault, évêque d'Aire (Landes) puis évêque d'Évreux en Normandie, aumônier de Louis XIII et protégé d'Anne d'Autriche, possède le Clos au début du XVIIe siècle[A 26].

-

Façade méridionale du manoir de l'Ortière.

-

Façade XIXe siècle du château de Candé.

-

Façade méridionale du château de la Roche.

-

Le manoir de Cigogne sur le cadastre napoléonien.

Moulins

[modifier | modifier le code]

Au XVIIe siècle, neuf moulins sont établis sur le cours de l'Indre à Monts. Le moulin de « l'île Baranger » est détruit par une crue de l'Indre et n'est pas reconstruit. Ceux du « Ripault » sont également démolis dans les mêmes circonstances, mais reconstruits pour actionner une tréfilerie finalement reconvertie en poudrerie. Celui de « la Fresnaye » est démantelé dans les années 1920 et celui d'« Épiray » abandonné[M 27]. Deux autres moulins disparaissent précocement, à des dates non précisées : le « Moulin Couché », dans le parc de Candé, pour lequel aucune information n'est disponible et le « Petit Moulin », établi sur le ruisseau temporaire du Puy, au sud de Monts, et abandonné bien avant 1750. Au XXIe siècle, seuls cinq moulins subsistent à Monts, mais plus aucun n'est opérationnel, les derniers ayant cessé de fonctionner en 1938[A 27].

Appelé « moulin Beaunier » en 1525, du nom de l'un de ses meuniers[176], le « moulin de Beaumer » est totalement reconstruit en 1837 puis en 1867 pour actionner une minoterie, puis une centrale hydroélectrique en 1931 ; après avoir été intégré à la poudrerie du Ripault en 1939, il est revendu à un particulier en 1950[177].

Le « moulin des Fleuriaux », qui remonte peut-être à la fin du XIIIe siècle, est relié à la rive par un pont en pierre construit au milieu du XVIIIe siècle[178]. Il est, en 1904, utilisé pour produire du courant électrique mais rapidement désaffecté. Abandonné pendant de nombreuses années, il est restauré dans les années 1980[179].

Le « moulin du Breuil » est au XVe siècle un moulin banal dépendant du château du même nom. En 1904, il fait les frais de la reconversion du moulin des Fleuriaux en centrale hydroélectrique : pour assurer une bonne alimentation en eau de ce dernier, établi en face sur l'autre rive de l'Indre, le moulin du Breuil cesse alors toute activité[180].

Sur la rive gauche de l'Indre, le « moulin du Bourg » est au XVIIIe siècle un moulin à farine. Il est rebâti en 1833 puis remanié à plusieurs reprises ; sa façade est refaite avec une décoration en briques en 1914 ; il prend l'appellation de « moulin de la Croix-Rouge » depuis la Première Guerre mondiale pendant laquelle il accueille un centre administratif de cette organisation[181],[182].

Faisant face au moulin du Bourg sur la rive droite de l'Indre, le « moulin du Pont » est mentionné en 1733 comme moulin à foulon[183]. Ce bâtiment à deux étages reconstruit en 1869 précède, en 1902, le moulin des Fleuriaux comme usine hydroélectrique mais il reprend ce rôle après 1913. Il est transformé en maison d'habitation[A 27]. Ce moulin a parfois été dénommé « moulin de Monts », comme le précédent, ce qui a pu conduire à des confusions entre les deux édifices.

-

Moulin de Beaumer.

-

Moulin des Fleuriaux.

-

Moulin du Bourg ou de la Croix-Rouge.

-

Moulin du Pont.

Édifices et aménagements remarquables

[modifier | modifier le code]La poudrerie nationale du Ripault est fondée en 1786 à l'emplacement de moulins transformés en tréfilerie. À son plus grand développement, en 1939, elle s'étend sur 120 hectares. En pleine mutation après la Seconde Guerre mondiale et une explosion accidentelle qui, en 1943, coûte la vie à peut-être une centaine de personnes, elle est reprise en 1961 par le commissariat à l'énergie atomique. Un musée privé consacré à son histoire est installé dans l'enceinte du site[184].

Le viaduc en pierre, sur la ligne ferroviaire de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean, construit de 1845 à 1850, de 752 m de long, franchit la vallée de l'Indre par 59 arches de 9,80 m d'ouverture et de 20 m de hauteur en moyenne. Au moment de sa construction, c'est l'un des plus longs viaducs de France[185].

Dans le vieux bourg de Monts, une maison construite au XIXe siècle conserve de cette époque le tympan de sa porte d'entrée sculpté d'un visage et de dragons. Les linteaux moulurés des fenêtres de l'étage sont également préservés[186].

L'ancienne auberge du Lion d'Or, tournée vers l'Indre, est un manoir à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, époque de sa construction, avant d'être transformée en auberge au XVIIIe siècle. Au XXIe siècle, c'est une demeure privée qui conserve à l'extrémité orientale du corps de bâtiment une tourelle d'escalier cylindrique[187].

La maison dite « de l'Ermitage », construite dans les années 1930, se singularise par la présence d'un clocheton terminé par une toiture à quatre pans et recouvert d'ardoises. Le lieu-dit doit son nom au fait que, selon une tradition orale non confirmée, un ermite aurait vécu en ce lieu[188].

-

Poudrerie du Ripault (carte postale de 1906).

-

Viaduc de Monts.

-

Maison à colombages du XVe siècle.

-

Maison du XVIe siècle.

-

Ancienne auberge du Lion d'Or (XVIe siècle).

-

Maison « de l'Ermitage » (XXe siècle).

Patrimoine gastronomique

[modifier | modifier le code]La commune est située dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée du fromage Sainte-maure-de-touraine. Bœufs du Maine, rillettes de Tours et 120 types de vins peuvent prétendre à une indication géographique protégée s'ils sont produits sur le territoire communal[189].

Monts dans les arts et la culture

[modifier | modifier le code]Honoré de Balzac, qui a eu l'occasion de visiter le château de Candé, sans doute sous la conduite de Jean de Margonne, propriétaire du château de Saché[A 28], en fait le théâtre de l'un de ses Cent Contes drolatiques, rédigés à partir de 1831[S 6], alors que plusieurs scènes de l'adaptation pour la télévision d'une ténébreuse affaire, du même auteur, sont tournées dans un pavillon de chasse du château de Candé[S 7] ; le dessinateur Albert Robida représente d'ailleurs en 1902, mais de manière idéalisée, le château de Candé sur le frontispice d'une édition des Cent contes drolatiques[190]. Le tournage de la troisième saison de le série télévisée française Lazy Company s'effectue partiellement au château de Candé, début 2015[191].

C'est également au château de Candé que se déroule, à l'automne de la même année, le tournage d'un épisode du documentaire Secrets d'histoire consacré au destin de Wallis Simpson[192]. Les nombreux ouvrages documentaires ou romancés, émissions télévisuelles ou reportages consacrés à l'histoire du duc de Windsor et de Wallis Simpson évoquent tous Candé au sujet du mariage du couple.

Personnalités liées à la commune

[modifier | modifier le code]Jean Riffault (1752-1826) est nommé en 1786 directeur de la poudrerie du Ripault qui vient d'être fondée. Il en assure le développement jusqu'à ce qu'il rejoigne Paris en 1797, pour devenir administrateur des poudres et salpêtres.