Reiningue

| Reiningue | |

La plus ancienne maison de la commune[1]. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Mulhouse |

| Intercommunalité | Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) |

| Maire Mandat |

Alain Leconte 2020-2026 |

| Code postal | 68950 |

| Code commune | 68267 |

| Démographie | |

| Gentilé | Reininguois |

| Population municipale |

1 923 hab. (2022 |

| Densité | 104 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 45′ 05″ nord, 7° 13′ 56″ est |

| Altitude | Min. 255 m Max. 297 m |

| Superficie | 18,54 km2 |

| Type | Bourg rural |

| Unité urbaine | Mulhouse (banlieue) |

| Aire d'attraction | Mulhouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Kingersheim |

| Localisation | |

| modifier |

|

Reiningue [ʁɛnɛ̃g] Écouter est une commune française de la banlieue de Mulhouse[2] située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. Elle est membre de Mulhouse Alsace Agglomération et fait partie des 20 communes de l'agglomération mulhousienne[3] ayant l'obligation de mettre en place une ZFE-m avant le 31 décembre 2024[4].

Géographie

[modifier | modifier le code]À la limite sud de l'ancien bassin potassique d'Alsace, Reiningue est située à quelques centaines de mètres du lit de la Doller au sud (au-delà de laquelle commence le Sundgau), et de la forêt de Nonnenbruch au nord, dans le triangle Altkirch - Thann - Mulhouse.

La commune se trouve à l'intersection des routes départementales D 19 (Spechbach-le-Haut - Bollwiller) et D 20 (Mulhouse - Aspach-le-Bas), à proximité de la route nationale 66 (Saint-Louis - Remiremont). Elle est désormais longée au sud par l'autoroute A36 (E54), qui relie Mulhouse à Beaune.

Communes limitrophes

[modifier | modifier le code]

Voici ci-dessous une carte représentant le découpage territorial des communes limitrophes :

|

Cernay | Wittelsheim |

| |

| Schweighouse-Thann | N | Lutterbach | ||

| O Reiningue E | ||||

| S | ||||

| Heimsbrunn | Morschwiller-le-Bas |

Hydrographie

[modifier | modifier le code]Réseau hydrographique

[modifier | modifier le code]La commune est dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Doller, le Dollerbaechlein, le Steinbaechel, le Leimbach[5], le ruisseau Klostermuhlenbachlein[6] et le Baerenbach[7],[8],[Carte 1].

La Doller, d'une longueur de 46 km, prend sa source dans la commune de Dolleren et se jette dans l'Ill à Mulhouse, après avoir traversé 17 communes[9]. Les caractéristiques hydrologiques de la Doller sont données par la station hydrologique située sur la commune. Le débit moyen mensuel est de 4,1 m3/s[Note 1]. Le débit moyen journalier maximum est de 172 m3/s, atteint lors de la crue du . Le débit instantané maximal est quant à lui de 207 m3/s, atteint le même jour[10].

Le Dollerbaechlein, d'une longueur de 18 km, prend sa source dans la commune et se jette dans l'Ill à Ensisheim, après avoir traversé neuf communes[11].

Le Steinbaechel, d'une longueur de 14 km, prend sa source dans la commune de Burnhaupt-le-Bas et se jette dans la Doller à Pfastatt, après avoir traversé sept communes[12].

Gestion et qualité des eaux

[modifier | modifier le code]Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Doller ». Ce document de planification concerne le bassin versant de la Doller dont le territoire s’étend sur 280 km2. Il a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le syndicat mixte « Rivières de Haute-Alsace »[13].

La qualité des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

[modifier | modifier le code]En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montargnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[14]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental et est dans la région climatique Vosges, caractérisée par une pluviométrie très élevée (1 500 à 2 000 mm/an) en toutes saisons et un hiver rude (moins de 1 °C)[15].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,4 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 18 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 745 mm, avec 9,5 jours de précipitations en janvier et 9,7 jours en juillet[14]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Mulhouse », sur la commune de Mulhouse à 8 km à vol d'oiseau[16], est de 11,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 747,6 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 39,4 °C, atteinte le ; la température minimale est de −21,5 °C, atteinte le [Note 3],[17],[18].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[19]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[20].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Reiningue est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Mulhouse[Note 4], une agglomération intra-départementale regroupant 20 communes, dont elle est une commune de la banlieue[Note 5],[22],[23]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Mulhouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 6],[23]. Cette aire, qui regroupe 132 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[24],[25].

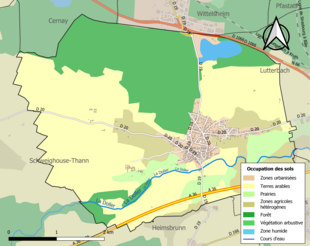

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (65,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48,5 %), forêts (27,4 %), zones agricoles hétérogènes (10,1 %), prairies (6,1 %), zones urbanisées (5,4 %), eaux continentales[Note 7] (1,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,8 %)[26]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Histoire

[modifier | modifier le code]Un torque datant du IVe siècle av. J.-C., retrouvé dans un tumulus de la forêt du Nonnenbruch, est conservé au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye[27].

Reiningue a appartenu aux comtes d'Alsace[28], puis aux comtes de Ferrette. Les Habsbourg en deviennent seigneurs, de 1324 à 1648[29].

Le , l'ancienne église baroque est détruite, en même temps qu'une cinquantaine de maisons du village[29]. L'église actuelle date de 1923.

La commune a été décorée le de la croix de guerre 1914-1918[30] et, le , de la croix de guerre 1939-1945[31].

Héraldique

[modifier | modifier le code]Quoi que le fer à cheval fût indiqué comme emblème de la commune depuis le milieu du XIXe siècle, Reinigue n'avait pas d'armes avant 1959. Le reliquaire de Saint Romain a été ajouté en 1976 par le conseil municipal[32].

Les armes de Reiningue se blasonnent ainsi : |

Toponymie

[modifier | modifier le code]Le nom de la localité est attesté sous la forme Reiningen dès 837[34],[35], Reinnungen au XIIe siècle, Reinuongen en 1305[36], Reiningen en 1793-1801. Le nom de la commune est Reiningen en allemand.

Ce toponyme signifierait « le lieu sur la source », à partir du gaulois rino / reino « source, cours d'eau », suivi du suffixe -inum. Une source, probablement déjà connue à l'époque celtique, aurait en effet existé à l'emplacement de l'actuelle église (selon la tradition, elle aurait jailli au passage des reliques de Saint Romain lors de leur transfert, organisé par le pape Léon IX, au couvent de l'Œlenberg en 1049)[37].

Il s'agit plus probablement, d'après les formes les plus anciennes, d'un toponyme médiéval, basé sur un nom de personne germanique Raino[38] ou Ragino[36], suivi du suffixe -ing(en)[38],[36] marquant la parentèle et la propriété. Ce type de formation toponymique en -ing(en) a été bien étudié par les toponymistes et est caractéristique de la toponymie des pays de langue germanique, mais aussi de langue romane, puisque ce suffixe romanisé en -ingas ou -ingos y a pris la forme -ange, -ans ou -ens[39]. On retrouve vraisemblablement la même formation toponymique romanisée dans les Vosges sous la forme Relanges [in Rainangis vers 1030[38], In Rainankis vers 1030 (Ch. de Cluny, IV, 41), In loco qui vocatur Rainangis vers 1030 (Ch. de Cluny, IV, p. 42), Raningas, 1050 (Ch. de Cluny, IV, p. 407)], bien que la solution d'un nom d'homme germanique Rainingus, suivi de la désinence -as, ne soit pas à écarter.

Par contre, si le suffixe présumé gaulois -inum peut être identifié dans de nombreux toponymes comme Barentinum (Barentini 1006) ou Gravinum (Table de Peutinger), il a abouti régulièrement à la finale -in (Barentinum > Barentin). Il n'y a, en revanche, par la datation et la nature des attestations médiévales de Reiningue en -ingen, aucune preuve qu'il s'agisse de la réinterprétation du suffixe gaulois -inum antérieur, comme cela a pu arriver ailleurs. En outre, il n'existe pas de gaulois *rino / *reino signifiant « source, cours d'eau », mais un gaulois renos (lire rēnos) signifiant « rivière, fleuve » (« flot, qui coule »)[40] et non pas « source ». De plus, il n'y a aucun élément de comparaison qui permette d'établir que le terme renos ait pu être suivi d'un suffixe -in- ou de tout autre suffixe dans la toponymie.

En revanche, il n'y a aucune ambiguïté sur la nature des formes anciennes des différents toponymes en -ingue d'Alsace : elles sont toutes en -inga pour les plus anciennes, par exemple Hésingue (Hassinga 831) ou Huningue (Huninga 828) et plus tard en -ingen, par exemple Knœringue (Cnoringen 1090) ou Kœtzingue (Kœtzingen 1273)[36]. Il s'agit, jusque preuve du contraire, du suffixe germanique -inga > -ingen, francisé graphiquement en -ingue.

Politique et administration

[modifier | modifier le code]

Budget et fiscalité 2015

[modifier | modifier le code]En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[42] :

- total des produits de fonctionnement : 2 679 000 €, soit 1 383 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 1 161 000 €, soit 599 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 780 000 €, soit 403 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 1 545 000 €, soit 797 € par habitant.

- endettement : 297 000 €, soit 154 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 8,80 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,67 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 59,02 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Démographie

[modifier | modifier le code]L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[44].

En 2022, la commune comptait 1 923 habitants[Note 8], en évolution de −2,53 % par rapport à 2016 (Haut-Rhin : +0,66 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Lieux et monuments

[modifier | modifier le code]- L'abbaye Notre-Dame d'Oelenberg[47],[48], le monastère et son moulin, ensemble construit du XIe au XVIIIe siècle, est classée aux Monuments historiques[49].

- L'église Saint-Romain renferme les reliques du saint placées dans deux châsses du XIe et du XIIe siècle ainsi que le buste de Saint Romain du XIVe siècle. Ces reliques sont exposées dans une vitrine visible du public[50]. L'orgue est de Georges Schwenkedel[51],[52].

- La chapelle de Deckwiller, sur l'emplacement d'un ancien village de ce nom, détruit par un incendie vers 1550. Édifiée en 1931, elle remplace la chapelle commémorative de Saint Romain, détruite pendant la Première Guerre mondiale[53].

- La chapelle de la Mère de Dieu[54].

- Puits de Saint-Romain[55],[56].

- Croix monumentales, calvaires[57],[58],[59],[60].

- Château de Blauenstein[61].

- Plan d'eau[62].

- Le Monument funéraire de Catherine Kos est classé aux Monuments Historiques[4].

-

Clocher église Saint-Romain après réfection en 2009.

-

Plaque commémorative (1948).

-

Chapelle (1931) sur l'emplacement de l'ancien village de Deckwiller.

-

Le plan d'eau.

-

Château d'eau.

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- L'Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg

- Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck et Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 663 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Reiningue, pp. 331-332

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavités souterraines : ouvrages militaires et galeries souterraines

Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Liste des monuments historiques du Haut-Rhin

- Liste des communes du Haut-Rhin

- Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg

- Doller

Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Site officiel de la commune de Reiningue

- Reiningue sur le site de l'Institut géographique national

- (fr) Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace

- (fr) Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Les moyennes interannuelles (écoulements mensuels) ont été calculées le 21/05/2024 à 02:05 TU à partir des 670 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/12/1967 au 01/04/2024.

- ↑ Les ruisseaux intermittents sont représentés en traits pointillés.

- ↑ Les records sont établis sur la période du au .

- ↑ Une unité urbaine est, en France, une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Une commune doit avoir plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.

- ↑ Dans une agglomération multicommunale, une commune est dite de banlieue lorsqu'elle n'est pas ville-centre, à savoir que sa population est inférieure à 50 % de la population de l’agglomération ou de la commune la plus peuplée. L'unité urbaine de Mulhouse comprend une ville-centre et 19 communes de banlieue.

- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

Cartes

[modifier | modifier le code]- ↑ « Réseau hydrographique de Reiningue » sur Géoportail (consulté le 15 juin 2024).

- ↑ « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ).

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Ancienne ferme, 22 rue Principale, dans laquelle naquit Romain Hinderer (1668-1744), missionnaire de la compagnie de Jésus en Chine.

- ↑ Définition de la banlieue de Mulhouse sur le site de l'INSEE

- ↑ Legifrance - Arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Baldersheim, Bollwiller, Brunstatt-Didenheim, Feldkirch, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim. »

- Legifrance - Article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales

- ↑ Sandre, « le Leimbach »

- ↑ Sandre, « le ruisseau Klostermuhlenbachlein »

- ↑ Sandre, « le Baerenbach »

- ↑ « Fiche communale de Reiningue », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le ).

- ↑ Sandre, « la Doller »

- ↑ « Station hydrométrique La Doller à Reiningue », sur l'Hydroportail, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, (consulté le ).

- ↑ Sandre, « le Dollerbaechlein »

- ↑ Sandre, « le Steinbaechel »

- ↑ « SAGE Doller », sur gesteau.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Reiningue et Mulhouse », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Mulhouse », sur la commune de Mulhouse - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Mulhouse », sur la commune de Mulhouse - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « Unité urbaine 2020 de Mulhouse », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune de Reiningue ».

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Mulhouse », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- ↑ Notice et photo en ligne

- ↑ « Village », notice no IA00050953, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Robert Zimmermann, Mulhouse et ses environs : Promenades et découvertes, La Nuée Bleue / DNA, 2006 (ISBN 2-7165-0685-X).

- ↑ Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918

- ↑ Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- ↑ « Reinigue : un blason avec saint Romain », L'Alsace, , p. 17

- ↑ Archives Départementales du Haut-Rhin

- ↑ Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie Guénégaud 1979. p. 561.

- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne) [1]

- Ernest Nègre, op. cit.

- ↑ Michel Paul Urban, La grande encyclopédie des lieux d'Alsace, La Nuée Bleue (éd. 2010) (ISBN 978-2-7165-0756-1).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, op. cit.

- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne) [2]

- ↑ Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions Errance, 2003, p. 256.

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ Les comptes de la commune « Copie archivée » (version du sur Internet Archive).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ « Couvent d'Oelenberg », notice no PA00085773, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Couvent de chanoines réguliers de saint Augustin, de jésuites, puis de cisterciens trappistes Saint-Léon, Saint-Michel, Notre-Dame », notice no IA00050970, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Reiningue, inventaire de l'orgue de l'abbaye de l'Oelenberg « Copie archivée » (version du sur Internet Archive).

- ↑ « Eglise paroissiale Saint-Romain », notice no IA00050954, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Notice no IM68000629, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de Georges Schwenkedel de l'église paroissiale Saint-Romain

- ↑ Reiningue, St Romain, inventaire de l'orgue de Georges Schwenkedel, 1932]

- ↑ « Chapelle notre dame de Deckwiller ».

- ↑ La chapelle de la Mère de Dieu

- ↑ « Puits dit Puits de Saint-Romain », notice no IA00050955, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Puits », notice no IA00050968, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Calvaire Schaecher », notice no IA00050967, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Croix monumentale », notice no IA00050965, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Croix monumentale », notice no IA00050966, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Croix monumentales, Calvaires », notice no IA00050952, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Château de Blauenstein », notice no IA00050969, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Plan d'eau de Reiningue