École normale supérieure (France)

Une école normale supérieure (ou ENS) est, en France, un établissement d'enseignement supérieur public assurant la formation de chercheurs et d'enseignants dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques. Les écoles normales supérieures appartiennent aux grandes écoles les plus sélectives et sont placées sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Lorsque l’expression est utilisée sans autre précision, il s’agit habituellement de l’École normale supérieure de Paris (située rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement de la capitale française), la plus ancienne des ENS dans le monde. Elle existe sous sa forme actuelle depuis 1826 et remonte à l’École normale de l’an III de 1794-1795. L'adjectif « supérieure » a été ajouté au nom de l'École normale en 1845 pour éviter la confusion avec les écoles normales primaires destinées à la formation des instituteurs.

Il existe quatre écoles normales supérieures sur le territoire français :

- l’ENS Ulm, pour les classes préparatoires littéraires et scientifiques, fondée en 1794, membre de l'université Paris Sciences & Lettres, dirigée par Frédéric Worms ;

- l’ENS Paris-Saclay, pour les classes préparatoires scientifiques, littéraires (BL) et économiques (D2), fondée en 1912, membre de l'université Paris-Saclay, présidée par Nathalie Carrasco ;

- l’ENS de Lyon, pour les classes préparatoires littéraires et scientifiques, fondée en 1987, membre de l'Université de Lyon, présidée par Emmanuel Trizac ;

- l’ENS Rennes[1], pour les classes préparatoires scientifiques et juridiques, fondée en 2013 à partir de l’antenne bretonne de l’ENS Paris-Saclay, membre de l'université Bretagne-Loire, présidée par Pascal Mognol[2].

Histoire

[modifier | modifier le code]De l'École normale à la rue d'Ulm

[modifier | modifier le code]

La première école normale, l’École normale dite de l’an III, est créée sur l’impulsion de Dominique Joseph Garat, de Joseph Lakanal et du Comité d'instruction publique[3] le (9 brumaire an III) à Paris par la Convention. Celle-ci décrète qu’« Il sera établi à Paris une École normale, où seront appelés, de toutes les parties de la République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l’art d’enseigner ».

L’école, prévue pour près de 1 500 élèves[4], (contre environ 700 élèves-normaliens par année, de nos jours, pour les trois écoles) s’installe dans un amphithéâtre du Muséum national d'histoire naturelle, trop petit pour accueillir toute la promotion. Rapidement fermée, elle réunit des professeurs brillants, marqués par l’esprit des Lumières, tels que les scientifiques Monge, Vandermonde, Daubenton et Berthollet ou les écrivains et philosophes Bernardin de Saint-Pierre et Volney. Les cours ont lieu durant quatre mois du 1er pluviose de l'an III () au 30 floréal de l'an III ().

Elle est refondée par Napoléon en 1808 sous la forme d’un « pensionnat normal » créé au sein de l'Université de France pour « former à l'art d'enseigner les lettres et les sciences ». En 1818, un concours d'entrée est instauré. Considéré comme un foyer de l’esprit libéral, le pensionnat est supprimé par Frayssinous en 1822. L’ordonnance du , du même Frayssinous, crée une « École préparatoire », dans les locaux du collège Louis-le-Grand, puis du collège du Plessis à partir de 1828. À la faveur de la révolution de Juillet (1830), l’École préparatoire prend, par arrêté de Louis-Philippe, le nom d’« École normale » en référence à l’École normale de l’an III. À l’occasion de l’instauration d’écoles normales primaires en 1845, l’École normale est rebaptisée « École normale supérieure ». C’est en 1847 que l’institution s’installe dans de nouveaux locaux, rue d’Ulm, dans le Ve arrondissement de Paris, tel que cela avait été décidé par la loi du .

De la rue d'Ulm aux nouvelles ENS

[modifier | modifier le code]

De nouvelles écoles normales supérieures sont créées dans la lignée des réformes scolaires de Jules Ferry et de la loi Camille Sée ouvrant aux filles l’enseignement secondaire public. L’École normale supérieure de jeunes filles (ENSJF), pendant féminin de l'ENS, est créée le à Sèvres, tout comme l’agrégation féminine. Elle déménage à Paris, dans des locaux situés boulevard Jourdan, en 1940.

La loi « Paul Bert » du impose aux départements de disposer chacun d'une école normale de garçons et, ce qui est nouveau, d'une école normale de filles[5]. Afin de former les professeurs de ces écoles normales primaires, il est créé deux écoles normales supérieures de l’enseignement primaire. Le décret du fonde celle pour les jeunes filles à Fontenay-aux-Roses puis, en , celle pour les garçons ouvre à Saint-Cloud[5].

En 1891, les premières « sections normales » voient le jour. Elles sont annexées à différentes grandes écoles et ont pour but de former les professeurs de l’enseignement technique et des écoles spéciales, notamment : à l’École des arts et métiers de Châlons-sur-Marne pour les écoles pratiques d’industrie (décret du ) ; à l’École des hautes études commerciales (HEC) de Paris, pour la formation des professeurs de commerce et de langues étrangères des écoles pratiques de commerce (décret ) ; à l'École de commerce de jeunes filles de Lyon pour la formation des professeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie de jeunes filles (décret du ) ; à l'École pratique d'industrie du Havre pour préparer, comme dans la section de Lyon, au professorat dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie de jeunes filles (décret du )[6],[7],[8],[9].

Le décret du 10 novembre 1903 rattache l’École à l’Université de Paris. « Elle y constitue un établissement investi de la personnalité civile », avec un « budget propre ». Son directeur et sous-directeur siègent au Conseil de la Sorbonne[10].

Un décret du regroupe à Paris les quatre sections normales (Châlons-sur-Marne, Paris, Lyon et Le Havre) sous le nom d’École normale de l'enseignement technique. Cette nouvelle école s’installe dans les locaux de l’École nationale supérieure d'arts et métiers[11]. En 1932, elle est reconnue comme « École normale supérieure de l'enseignement technique » (ENSET)[11], simultanément à la création des sections d’Art, de Lettres et de Langues qui complètent les domaines techniques. En 1942, l'ENSET devient l'« École nationale préparatoire » (ENP), avant de reprendre son nom en 1945.

En 1954, l’École normale supérieure de la rue d’Ulm récupère son autonomie en obtenant la personnalité civile et l’autonomie financière.

En 1956, l’ENSET déménage sur le campus de Cachan au sud de Paris[11], construit par les architectes Roger-Henri Expert puis André Remondet, qu’elle ne quittera pas avant 2019[12] (construction commencée en 1937 mais achevée uniquement en 1955).

Réorganisation des ENS et décentralisation

[modifier | modifier le code]En 1985, les écoles normales supérieures sont organisées selon le statut d’EPSCP et l’École normale supérieure de l'enseignement technique devient l’École normale supérieure de Cachan ou ENS Cachan[11].

La même année, l’École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres et l’ENS (rue d'Ulm) fusionnent[13] sous la dénomination École normale supérieure, sans autre précision particulière ; c'est un établissement mixte, dont les bâtiments principaux sont toujours à Paris, rue d’Ulm, et qui dispose également des anciens locaux de l’ENSJF, boulevard Jourdan et à Montrouge.

En 1980, le concours d'entrée devient commun pour les ENS de Fontenay et de Saint-Cloud, ceci afin de permettre un enseignement mixte, de fait, les deux écoles fusionnent. En 1985, par décret, il est décidé de les restructurer en les scindant en deux : les sciences exactes s'installeront à Lyon (en 1987) et forment l’ENS de Lyon ; les lettres et sciences humaines restent en région parisienne et forment l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud, puis en 2000 elles déménagent à leur tour à Lyon (elles resteront provisoirement séparées de l'ENS de Lyon rebaptisée ENS « Lettres et Sciences Humaines », ou ENS LSH). Au , l'ENS LSH fusionne avec l'ENS de Lyon[14].

En 1994, une antenne de l’ENS Cachan est créée en Bretagne (campus de Ker Lann) mais son éloignement géographique avec le site de Cachan lui donne une grande autonomie qui aboutit, en , à la création de l'École normale supérieure de Rennes.

Au milieu des années 2000, se pose la question de la reconfiguration de l'ensemble des ENS. Un projet de 2005 prévoyait la fusion des écoles de Paris et de Cachan, il n’aura pas de suite[15]. En , les deux écoles lyonnaises fusionnent à nouveau en prenant le nom « ENS Lyon »[16],[17].

Partie prenante d'un enseignement supérieur en pleine mutation, les ENS ont rejoint les communautés d'universités et établissements (COMUE) : Paris Sciences et Lettres - Quartier latin (ENS Ulm), Université de Lyon (ENS Lyon), Université Paris-Saclay (pour l’ENS Paris-Saclay qui a déménagé sur le plateau de Saclay en 2020[18]) et Université Bretagne-Loire (ENS Rennes).

Aujourd'hui, il existe quatre écoles normales supérieures sur le territoire français :

- l’ENS Ulm, fondée en 1826, membre de l'université Paris Sciences & Lettres, dirigée par Frédéric Worms ;

- l’ENS Paris-Saclay, fondée en 1912, membre de l'Université Paris-Saclay, présidée par Nathalie Carrasco ;

- l’ENS Lyon, fondée en 1987, membre de l'Université de Lyon, présidée par Emmanuel Trizac ;

- l’ENS Rennes[1], fondée en 2013, membre de l'université Bretagne-Loire, présidée par Pascal Mognol[2].

-

École normale supérieure, Paris, entrée principale rue d'Ulm.

-

École normale supérieure de Lyon : le campus Sciences (« Monod »).

-

École normale supérieure de Lyon, campus des Lettres et Sciences Humaines (« Descartes »).

-

École normale supérieure de Rennes : bâtiment principal campus de Ker Lann.

-

Ens Paris-Saclay (entrée principale)

Statuts et organisation administrative

[modifier | modifier le code]Les écoles normales supérieures constituent une catégorie particulière d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Elles jouissent de la personnalité morale de droit public. Elles sont soumises aux dispositions de l'article L.716-1 du Code de l'éducation et leurs statuts sont fixés par décrets en Conseil d'État.

Les ENS ont à leur tête un directeur (ENS) ou un président (Paris-Saclay, Lyon et Rennes), assisté d'un ou plusieurs adjoints, et de plusieurs directeurs, ou vice-présidents, chargés notamment des études et de la recherche. Le directeur/président est nommé, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par un décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française et à la suite de l'avis motivé donné par la commission d'experts qui auditionne les candidats retenus.

Ces écoles sont administrées par un conseil d'administration et un conseil scientifique, chacun étant composé pour moitié de membres élus par les différents personnels de l'École et les élèves, et pour moitié de personnalités extérieures désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il existe trois façons d'intégrer une ENS à différents niveaux du parcours universitaire :

- par concours après un bac +2 ou +3, généralement après une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) littéraire ou scientifique, en tant que normalien-élève;

- sur dossier comme normalien-étudiant après un bac +2 ou +3, généralement après une CPGE ou un cursus en université ;

- sur dossier comme auditeur après un bac +2, +3 ou +4 ;

- comme doctorant de l'ENS (sur niveau bac+5)[19], la thèse s'effectue au sein même de l'ENS ou co-habilitée avec un autre établissement (université ou école).

Depuis une loi de 1948, les élèves acquièrent la qualité de fonctionnaires stagiaires[20]. Ils perçoivent un traitement pendant toute la durée de leurs études (actuellement quatre ans). En contrepartie, ils signent un « engagement décennal » par lequel ils s'engagent à travailler pendant dix ans (à compter de leur entrée à l'école) :

- dans les services d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État membre de l'espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

- dans leurs entreprises publiques des États mentionnés ci-dessus ;

- dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

En cas de rupture de l'engagement décennal, les élèves sont tenus de rembourser les sommes perçues durant leur scolarité conformément à l'Arrêté du fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal[21].

Jusqu'en 2016[22], contrairement à la plupart des autres grandes écoles, les écoles normales supérieures ne délivraient pas de diplômes spécifiques. Les étudiants qui terminaient leur cursus avaient le droit d'être appelés « anciens élèves de l'ENS » ou « Normaliens ». Des diplômes d'établissement valant grade de master peuvent être délivrés depuis 2016 pour l'ENS Ulm[22], 2017 pour l'ENS Paris-Saclay[23], 2018 pour l'ENS Lyon[24] et 2023 pour l'ENS Rennes[25]. Les écoles encouragent leurs étudiants à obtenir des diplômes universitaires dans des établissements partenaires tout en offrant des cours et un soutien supplémentaires. De nombreux étudiants de l'ENS obtiennent ainsi plus d'un diplôme universitaire[26].

Missions et débouchés

[modifier | modifier le code]La mission d'origine était de former des enseignants pour les différents degrés du système scolaire public français :

- professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour Ulm, de l'enseignement féminin du second degré pour Sèvres ;

- maîtres des écoles normales d'instituteurs et inspecteurs de l'enseignement primaire pour Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses ;

- professeurs de l'enseignement technique, des écoles nationales professionnelles et des écoles spéciales pour Cachan.

Dès le XIXe siècle cependant, la rue d'Ulm a eu pour mission principale de former des universitaires par la recherche. Les autres ENS ont été alignées progressivement sur son modèle à la fin des années 1960, avec notamment l'autorisation de préparer au concours d'agrégation.

De nos jours, de moins en moins de normaliens passent le concours de l’agrégation (seulement 64 % des élèves en 2010).

Par ailleurs, les écoles accueillent un nombre croissant d’étudiants n'étant pas lauréats du concours (et sans le statut fonctionnaire et la rémunération afférente) pour des diplômes de master ou de préparation de doctorat[27]. Ils constituent aujourd'hui près de la moitié des effectifs des ENS. Les étudiants recrutés sur dossier sont soit normaliens-étudiants, soit auditeurs. Les normaliens-étudiants, bien que non-rémunérés, jouissent de tous les autres privilèges de ce statut, comme les contrats doctoraux spécifiques pour normaliens.

Elles accueillent également un nombre croissant d'élèves étrangers recrutés sur le même concours que les élèves français. Cependant, ils ne bénéficient pas du statut d'élèves fonctionnaires stagiaires, sauf en cas de naturalisation durant leur scolarité.

La mission actuelle est de préparer des élèves « se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l’enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu’à l’enseignement secondaire et, plus généralement, au service des administrations de l’État et des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises » (Ulm, Paris-Saclay, Rennes), ou « se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation, par la recherche, des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes » (Lyon).

Concours d’entrée et formation

[modifier | modifier le code]

Le recrutement principal des élèves normaliens et normaliennes se fait depuis les classes préparatoires aux grandes écoles par un concours annuel qui s'inscrit dans le système général de concours des grandes écoles : ce concours, particulièrement exigeant, est considéré comme le plus difficile de toutes les banques d'épreuves, autant en voie littéraire que scientifique (où il est le rival de celui de l'École polytechnique). Environ 75 élèves sont recrutés chaque année par chaque école, sur plusieurs milliers de candidats déjà passés par deux filtres de sélection.

L'ENS de la rue d'Ulm et l'ENS Lyon recrutent également des étudiants ayant suivi leurs deux premières années d'études à l'université par le second concours (même si les places sont très peu nombreuses, voire inexistantes certaines années). L'ENS Paris-Saclay et l'ENS Rennes proposent enfin un second concours de recrutement ouvert aux étudiants titulaires de L3, M1 ou M2 pour suivre deux années de formation. Les élèves normaliens ne représentent cependant qu'environ une moitié à deux tiers de la promotion d'une ENS, certains étudiants sont recrutés sur dossier et entretien académique ; d'autres effectuent un master ; les ENS accueillent également des étudiants étrangers avec différents statuts possibles (soit dans le cadre d'échanges, soit sur une sélection internationale).

Une fois entrés, les élèves disposent d'une large liberté de cursus, qui est cependant variable selon les ENS (choix d'option au concours non déterminant pour la rue d'Ulm et Paris-Saclay). Cette liberté est partout encadrée par un « contrat d'études » négocié annuellement entre l'élève, son tuteur pédagogique, un département de l'École, et la direction des études.

La scolarité des élèves et étudiants, contrairement à celle des auditeurs, dure quatre années (magistère équivalent à bac +5). Cela correspond typiquement au temps de passer une licence (l'année de L3), puis un master (M1 et M2). Les élèves peuvent ensuite enchainer sur un second M2, se préparer en vue de l'agrégation ou de concours (ENM) et souvent commencer une thèse de doctorat pour ceux qui s'engageront dans la recherche.

Les disciplines représentées par les ENS couvrent un spectre très large, notamment :

- mathématiques et physique fondamentales et appliquées à Paris-Saclay, Lyon, Rennes et Ulm,

- sciences expérimentales à Paris-Saclay, Lyon, Rennes et Ulm,

- sciences de l'homme à Paris-Saclay, Lyon, Rennes et Ulm,

- langues et sciences sociales à Paris-Saclay, Lyon, Rennes et Ulm,

- droit et économie à Rennes

- technologies, design, gestion et ingénierie à Paris-Saclay et Rennes,

- sport à Rennes.

Les Inter-ENS

[modifier | modifier le code]Trois événements rythment l'année des élèves des différentes écoles :

Les Inter-ENS sportives, faisant partie des traditionnelles rencontres normaliennes, ces compétitions sportives en équipes rassemblent, chaque année, les normaliens des campus de Paris-Saclay, de Ker Lann, de Lyon, de Pise et d'Ulm. Les différentes équipes s'affrontent dans divers sports afin d'avoir la fierté de ramener dans leur école le trophée RCUL (prononcé « Hercule ») « Rennes Cachan Ulm Lyon »[28]. En parallèle, un trophée des danses est aussi mis en jeu, ainsi qu'un trophée de l'Ambiance, et un trophée du fair-play (traditionnellement remis à Pise pour le déplacement). Après avoir remporté les trophées en 2015, 2016 et 2017, l'ENS du campus de Ker Lann laisse Lyon remporter les deux trophées en 2018. Le trophée de l'Ambiance pour sa part est remporté année après année par Lyon depuis 2017.

Les Inter-ENS ludiques regroupent les élèves des quatre ENS françaises pour un week-end de jeux : jeux de société, jeux vidéo, grands jeux...

Les Inter-ENS culturelles clôturent l'année et permettent aux étudiants de se retrouver autour des différents spectacles et expositions créés par leurs soins.

Chaque année, c'est une école différente qui accueille les événements. En 2018-2019, les inter-ENS sportives sont organisées à Lyon, les ludiques à Cachan et les culturelles à Rennes.[réf. nécessaire]

Quelques normaliens notoires

[modifier | modifier le code]

Un normalien est un élève ou un ancien élève d'une des écoles normales supérieures. De nombreuses grandes figures de la France du XXe siècle en sont issues, autant des écrivains et intellectuels (comme Simone Weil, Jean-Paul Sartre) que des chercheurs (comme Louis Pasteur, Henri Cartan, Jean Perrin) ou des personnalités politiques (comme Georges Pompidou, Ulm 1931), diverses figures médiatiques (comme Bernard-Henri Lévy, Ulm 1968) et des chefs d'entreprise.

Certaines personnalités, sans y avoir été élèves (généralement parce qu'elles n'étaient pas françaises), ont étudié dans une ENS comme auditeurs libres, par exemple Cahit Arf (Ulm, 1930, mathématicien) ou Pierre Deligne (Ulm, autour de 1964).

Les personnalités suivantes ont enseigné dans une ENS ou en ont dirigé une :

- Philippe Aghion, économiste (Saclay)

- Olivier Wieviorka, historien (Saclay)

- Bernard Lahire, sociologue (Lyon)

- Charles-Augustin Sainte-Beuve, écrivain

- Numa Denis Fustel de Coulanges (Ulm, directeur de 1880 à 1883), historien

- Louis Pasteur (Ulm, directeur adjoint des sciences de 1857 à 1867), biologiste

- Lucien Herr (Ulm, bibliothécaire de 1888 à 1926), militant des droits de l'Homme

- Marie Curie (Sèvres, enseignante en physique en 1900)

- Émile Borel (Ulm, directeur adjoint des sciences de 1910 à 1920), mathématicien

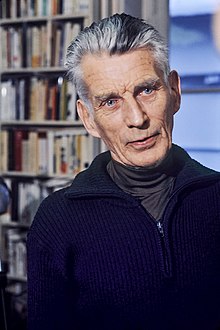

- Samuel Beckett (Ulm, lecteur d'anglais de 1928 à 1930), écrivain

- Louis Althusser (Ulm, professeur de philosophie de 1948 à 1980), philosophe

- Jacques Derrida (Ulm, professeur de philosophie), philosophe

- Henry Rousso (Saclay, histoire)

- Antoine Petit (Saclay, mathématiques)

- Jean-Toussaint Desanti (Ulm et Saint-Cloud, professeur de philosophie), philosophe

- Paul Celan (Ulm, lecteur d'allemand de 1959 à 1970), écrivain

- Pierre Bourdieu, sociologue (Ulm)

- Cédric Villani , mathématicien et homme politique (Ulm)

- Pierre-Paul Zalio, sociologue (Saclay)

Une grande part des mathématiciens ayant reçu la médaille Fields est d’origine française[N 1] et la plupart de ceux-ci ont été élèves à la rue d’Ulm[N 2].

D'après un calcul effectué en 2016 par la revue Nature, l'ENS est l'établissement qui, proportionnellement au nombre de ses anciens élèves, a formé le plus grand nombre de Prix Nobel (0,001 35 per capita), ce qui lui permet de devancer le prestigieux California Institute of Technology (Caltech) et l’université Harvard (respectivement 0,000 67 et 0,000 32 per capita)[29].

Prix et distinctions

[modifier | modifier le code]- 2015 : Prix de la langue française de l'Académie française pour La Condition des ouvriers des arsenaux de la marine

Les critiques et leur portée

[modifier | modifier le code]Comme les autres grandes écoles, les écoles normales supérieures ont été critiquées par un certain nombre d'ouvrages à partir des années 1980. Pierre Bourdieu — lui-même ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm — a ainsi considéré que le recrutement des grandes écoles était socialement trop sélectif et servait avant tout à permettre la reproduction des élites[30]. Son ouvrage de 1968 écrit en collaboration avec Jean-Claude Passeron[31], fournit cependant des statistiques clémentes à cet égard pour l'ENS d'Ulm, créditée de 14 % de fils d'ouvriers (dont la population était nombreuse à l'époque) à comparer à 4 % pour l'École des mines de Paris, où le coefficient de l'épreuve de français est très élevé.

Le polytechnicien Pierre Veltz a récemment accusé globalement les grandes écoles d'être devenues des « machines à sélection » fermées socialement, donc s'étant éloignées de la devise républicaine La carrière ouverte aux talents, franco-centrées et peu innovantes[32].

D'autres font valoir une caractéristique des écoles normales et de quelques autres[33] dans l'enseignement supérieur français : dépourvues de classement de sortie[34], très largement tournées vers la recherche fondamentale et appliquée[35], elles se placent à la charnière des grandes écoles et des universités et sont considérées comme telles par la Commission Philip destinée à rapprocher les deux composantes de l'enseignement supérieur français[36]. La reconnaissance internationale des ENS a été récemment renforcée par l'ouverture d'une antenne commune à Shanghai, le développement des recrutements[37] et des échanges internationaux. Plusieurs classements internationaux[38] ont constamment placé les ENS parmi les meilleurs établissements européens et français. Cependant, la petite taille de ces structures comparées aux grandes universités anglo-saxonnes et leur orientation vers l'enseignement d'excellence à un petit nombre d'élèves plutôt que la recherche intra-muros jouent en leur défaveur dans certains classements comme le Classement de Shanghai.

Contrairement à d'autres institutions, elles recrutent leurs élèves sur des critères purement académiques. L'anonymat total à l'écrit, la présence au jury de professeurs extérieurs à l’École, la double correction systématique et l'absence d'épreuves de type « entretien de personnalité », socialement très sélectives, doivent favoriser la plus grande égalité entre les candidats lors des concours d'entrée, qui sont des concours de recrutement de la fonction publique. Il faut aussi noter que seules des préparations publiques et privées sous contrat aux concours des ENS existent[39]. Ces choix forts, issus des origines révolutionnaires et républicaines des ENS, n'empêchent pas que, comme dans les autres filières très sélectives[40], la majorité des élèves reste issue de classes favorisées[41],[42]. Diverses démarches, comme la réforme des CPGE littéraires ou les programmes Talens (Entrer en prépa, entrer à l'ENS, c'est possible), Science Académie et Tremplin, tentent d'y apporter une première réponse.

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]Références

[modifier | modifier le code]- Création de l'ENS Rennes

- Nomination de Pascal Mognol en tant que président de l'ENS Rennes

- ↑ Les écoles de l'an III

- ↑ École normale — Règlements, programmes et rapports

- Jean-Noël Luc, « La formation des professeurs de maîtres d'école en France avant 1914 », Revue française de pédagogie, vol. 51, no 1, , p. 50-57 (DOI 10.3406/rfp.1980.1713, lire en ligne, consulté le )

- ↑ Gérard Bodé, "Chronologie de l'enseignement technique, des origines à 2000".

- ↑ Actes de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 3e série, 64e année, p. 113, 1902. https://archive.org/stream/actesdelacadmie09bordgoog/actesdelacadmie09bordgoog_djvu.txt

- ↑ Le graphisme technique : son histoire et son enseignement, Yves Deforge, p. 246, 1981. https://books.google.co.uk/books?id=6WLdVcEAX3kC&pg=PA246&lpg=PA246&dq=%22section+normale%22+%22lyon%22

- ↑ Bulletin municipal officiel de la ville de Paris31 août 1894. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64400965/f1.textePage.langFR

- ↑ « Deux siècles d’histoire : les grandes dates », sur ens.psl.eu (consulté le )

- « Historique », sur ens-cachan.fr

- ↑ Projet de création du cluster technologique Paris-Saclay, dont les travaux ont commencé en 2010.

- ↑ « Deux siècles d’excellence », sur ens.fr

- ↑ « Histoire », sur ens-lyon.fr (consulté le )

- ↑ Cour des Comptes 2012, p. 557 I - A - 1 Un réseau en mutation

- ↑ Décret no 2009-1533 du portant création de l’École normale supérieure de Lyon

- ↑ Décret no 2012-715 du fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École normale supérieure de Lyon

- ↑ Cour des Comptes 2012, p. 561 I - B - Des stratégies différenciées

- ↑ « École Doctorale de l'ENS Ulm », sur ed540.ens.fr

- ↑ Loi no 48-1314 du attribuant aux élèves des écoles normales supérieures le traitement et les avantages afférents à la condition de fonctionnaire stagiaire et loi no 54-304 du accordant la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves des écoles normales supérieures. Ces dispositions concernent les élèves français ou, depuis 1994, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. [Passage contradictoire]

- ↑ Journal officiel, le .

- Arrêté du 27 juillet 2015 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l’École normale supérieure.

- ↑ Arrêté du 22 juillet 2016 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l'École normale supérieure Paris-Saclay.

- ↑ Arrêté du 19 juin 2017 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l'École normale supérieure de Lyon.

- ↑ Arrêté du 29 juin 2022 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l'École normale supérieure de Rennes.

- ↑ Marine Mignot, Le guide de l'après-bac: réussir son orientation dans l'enseignement supérieur, L'Étudiant, (ISBN 9782846245685, lire en ligne), p. 214.

- ↑ Cour des Comptes 2012, p. 557 I - A - 3 - Une évolution simultanée des missions des écoles ainsi que de la composition et des parcours de leurs publics

- ↑ Fidèles à leurs canulars, les normaliens appellent avec humour leur trophée Inter-ENS le trophée « RCUL » (Hercule), des initiales des campus «Rennes Cachan Ulm Lyon »

- ↑ (en) « Hsu & Wai survey of universities worldwide ranked by ratio of Nobel laureates to alumni », sur Nature (revue), (consulté le ).

- ↑ Pierre Bourdieu, La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Éditions de Minuit, 1989.

- ↑ Les Héritiers (1969)

- ↑ Pierre Veltz, Faut-il sauver les grandes écoles ? De la culture de la sélection à la culture de l'innovation, Paris, Seuil, 2007.

- ↑ par exemple École des Mines de Nancy

- ↑ L'absence d'épreuves terminales est rare dans les grandes écoles françaises.

- ↑ La formation à la recherche par la recherche s'impose progressivement comme projet scientifique premier dans les ENS. Il y a aujourd'hui près de 70 UMR rattachées aux ENS.

- ↑ L'ensemble des directeurs et directrices des ENS est membre de la Commission. D'autre part, les ENS sont membres à la fois de la CGE et de la CPU, ce qui est très rare.

- ↑ sélection internationale rue d'Ulm par exemple

- ↑ THES, Shanghai

- ↑ À la différence des écoles de commerce et des IEP, aucune préparation privée hors contrat avec l’État ne prépare spécifiquement aux concours des ENS.

- ↑ Une comparaison des origines sociales des normaliens, des professeurs agrégés et des internes en médecine montre que la surreprésentation des classes favorisées n'est pas propre aux grandes écoles en général et l'est plutôt moins dans les ENS de sciences comme l'avaient montré Passeron et Bourdieu (op. cit.).

- ↑ Cette situation résulte en particulier d'une surreprésentation d'enfants d'enseignants de tous les degrés et de professions scientifiques parmi les élèves. On note aussi une surreprésentation d'enfants de fonctionnaires, selon les statistiques de l'intranet de l'ENS de la rue d'Ulm.

- ↑ L'ENS Paris-Saclay se démarque cependant en présentant, dans les filières de sciences et de technologie, un des plus forts taux d'élèves boursiers parmi les grandes écoles, soit 30,2 % des normaliens intégrés à la rentrée 2009 (contre 23,4 % à l'ESPCI ; 21,7% aux Arts et Métiers ; 21,4 % à l'ENS Lyon ; 16,7 % à l'ENS Ulm ; 13,7 % à l'École Centrale ; 12,4 % aux Ponts ; 11,1 % à l'École Polytechnique ; 9,5 % aux Mines). Cette particularité de l'ENS Paris-Saclay est moins marquée dans les filières de sciences humaines et sociales, avec entre 10,5 % et 23,5 % de boursiers intégrés en 2009 suivant les concours [1].

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Pierre Bourdieu, La Noblesse d'État — Grandes écoles et esprits de corps, Paris, Éditions de Minuit, 1989.

- Stéphane Israël, Les Études et la guerre — Les normaliens dans la tourmente (1939-1945), Rue d'Ulm - .

- Florent Le Bot, Virginie Albe, Gérard Bodé, Guy Brucy, Élisabeth Chatel (dir.), L'ENS Cachan — Le siècle d'une grande école pour les sciences, les techniques et la société, coll. Carnot, PUR, 2013, 432 p. (ISBN 978-2-7535-2862-8) [2]

- Florent Le Bot, « De l’ENS Cachan à l’ENS Rennes. L’alignement des planètes sur Ker Lann (1994-2014) » chap. 15 de : André LESPAGNOL, Matthieu LEPRINCE (dir.), Les Mutations de l’enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne (1945-2015). Déploiement territorial, diversifications et essais de structuration, Rennes, PUR, 2016, p. 277-289. [3]

- Nicole Masson, L’École normale supérieure : les chemins de la liberté, Paris, Gallimard, 1994.

- Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle : khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, Paris, Fayard, , 721 p. (ISBN 2-213-02040-X, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne]. Réédition : Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle : khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige » (no 160), , 720 p. (ISBN 2-13-044685-X).

- Jean-François Sirinelli (dir.), École normale supérieure : le livre du bicentenaire, Presses universitaires de France, 1994.

- Étienne Guyon, L’École normale de l'an III — Tome 3 — Leçons de physique, de chimie, d'histoire naturelle, 650 pages, éditeur Rue d'Ulm, 2006 — (ISBN 2-7288-0356-0)

- Vincent Moncorgé, Yvan Schneiderlin, La Science en personnes, Vuibert, ENS Lyon, un livre d'images prises à l'ENS Lyon.

- Pierre Veltz, Faut-il sauver les grandes écoles ? De la culture de la sélection à la culture de l'innovation, Paris, Seuil, 2007.

- Où vont les écoles normales supérieures ? (lire en ligne) (rapport annuel de la Cour des comptes de 2012).

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Liste de directeurs de l'École normale supérieure (Paris)

- Normalien

- École normale supérieure

- Classe préparatoire aux grandes écoles

- Sociologie des grandes écoles

- Études supérieures en France

- Agrégation en France

- École de la fonction publique française