André Gill

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière du Père-Lachaise, Tombe d'André Gill (d) |

| Nom de naissance |

Louis-Alexandre Gosset de Guines |

| Pseudonyme |

André Gill |

| Nationalité | |

| Domicile | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de |

Caricature de Alexandre Dumas fils (d) |

André Gill[1], pseudonyme de Louis-Alexandre Gosset de Guines, né le à Paris et mort le à Saint-Maurice[2], est un caricaturiste, peintre et chansonnier français.

Biographie

[modifier | modifier le code]

Il est le fils naturel du comte de Guines et de Silvie-Adeline Gosset, couturière née le à Landouzy-la-Ville en Thiérache dans l'Aisne[7]. Ses amis le surnommaient « le beau Geille »[8] – c’est ainsi que lui-même prononçait son nom.

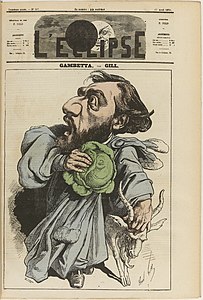

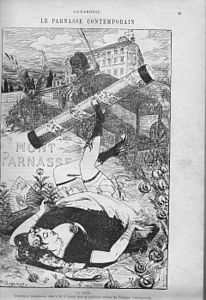

Sous le Second Empire, il publie ses premiers dessins en 1859 dans le Journal amusant puis le Hanneton. Ses dessins paraissent dans le journal La Rue de son ami Jules Vallès, ainsi que dans des journaux satiriques comme Le Charivari, La Lune (1866), L'Éclipse (1868). Il publie aussi dans des revues dont il est le fondateur comme Gill-Revue (1868), La Parodie (1869-1870), La Lune rousse (1876), Les Hommes d'aujourd'hui (1878), La Petite Lune (1878-1879), L’Esclave ivre (1881) et a illustré une édition de L'Assommoir d'Émile Zola[9].

C'est dans L'Éclipse qu'est publié, le , le dessin de Madame Anastasie qui devient l'illustration emblématique de la censure avec laquelle il est souvent confronté[10]. C'est la représentation la plus connue d'Anastasie[11],[12],[13]. Il représente une femme âgée, aux ongles crochus, probablement domestique ou concierge, qui porte sur l'épaule une chouette et tient sous le bras de gigantesques ciseaux[11].

André Gill est souvent crédité, à travers ce dessin, de l'invention de ce personnage[14],[15]. Toutefois, si l'ajout de la chouette, oiseau de nuit qui incarne l'obscurité et qui fait référence à l'expression populaire « une vieille chouette », est bien une idée d'André Gill[11], Christian Delporte, suivi par Olivier Forcade, montre que l'incarnation de la censure dans un personnage féminin nommé Anastasie est antérieure à ce dessin[16],[11],[17].

Le 10 mai 1868 Gill dessine pour la une de ce même journal L'éclipse une caricature de l'avocat et journaliste noir Victor Cochinat. Cette affiche présente Cochinat à demi-nu dans une pose tribale et qui fait directement référence aux personnes des colonies exhibées lors des expositions coloniales à Paris.

André Gill reste également connu dans l'histoire littéraire pour avoir été un contact d'Arthur Rimbaud qu'il aurait hébergé — peut-être à son insu — au 89, rue d'Enfer lors du premier véritable séjour du poète à Paris, en février 1871[18].

Gill ne s'engagea que du bout des lèvres dans la Commune de Paris en 1871, acceptant tout de même de participer à la Fédération des artistes de Gustave Courbet et la responsabilité d'administrateur du musée du Luxembourg.

À l'occasion des élections législatives, en 1877 puis en 1885, il publie une feuille vendue 5 centimes et intitulée Le Bulletin de vote, présentant certains des candidats, avec un portrait dessiné par lui-même gravé par Baret et un texte partisan rédigé par un journaliste[19]. Soixante-douze numéros paraissent en 1877 et d'autres en 1885[20].

Il fait partie du cercle des poètes Zutiques en compagnie de son ami et disciple Émile Cohl. Après la chute de la Commune, il délaissa la caricature pour éviter les poursuites et s'enthousiasma pour l’Impressionnisme, sans toutefois rencontrer dans la peinture le même succès que dans le journalisme. Tandis qu'il traversait des difficultés financières, son fils Jacques mourut prématurément en 1881.

Gill est retrouvé le errant dans les rues de Bruxelles : manifestement désorienté, il semble avoir vagabondé à travers bois depuis des jours. Il est alors conduit par deux de ses amis dans une maison de santé à Evere, au nord de Bruxelles[21]. Ses amis Jules Vallès et Callet le ramènent à Paris avec les difficultés les plus grandes et Émile Cohl organise une souscription[22] lors de son internement à l'asile de Charenton en 1883.

Alphonse Daudet rapporte dans la préface aux mémoires du caricaturiste son témoignage sur les derniers jours d'André Gill : « Un jour, en sortant, je heurte sur le palier quelqu'un sonnant à ma porte. “Tiens !… Gill !…” Gill, maigri, des cheveux blancs, mais toujours beau, toujours son cordial sourire de grand enfant sensuel et bon. “Je sors de Charenton … Je suis guéri …” Et l'on descendit au Luxembourg. […] Trois jours après, on le ramassait sur une route de campagne, jeté en travers d'un tas de pierres, l'épouvante dans les yeux, la bouche ouverte, le front vide, fou, “re-fou”[23]. »

Il mourut dans un cabanon de Charenton au début mai 1885 et fut inhumé au Père-Lachaise.Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (division 95 le long de l'avenue transversale n°2), son buste par Laure Coutan orne sa sépulture[24].

Certaines de ses caricatures d'hommes de son temps sont restées célèbres : Léon Gambetta, Victor Hugo, Richard Wagner, Alexandre Dumas père, Georges Bizet, Charles Dickens, Jules Verne, Adolphe Thiers.

Également chansonnier à Montmartre, il fréquente le Cabaret des Assassins — qui devait son nom à un tableau relatif aux crimes de Troppmann —, qui deviendra célèbre sous le nom Lapin Agile[25], dont il peint en 1875 en guise d'enseigne un lapin bondissant d'une casserole en cuivre[26]. Par jeu de mots, le « lapin à Gill » devint le « Lapin Agile ». L'original de l'enseigne est conservé à Paris au musée de Montmartre[27].

Un volume de vers, La Muse à Bibi, parut sous son nom en 1880. Il n'en était en réalité que le co-auteur avec Louis de Gramont. Ces poèmes avaient paru dans la revue La Petite Lune en 1878[28].

Pour les dix ans de sa mort, un banquet est organisé à Montmartre et Auguste Roedel en fait l'affiche.

-

Anonyme, Monument à André Gill, Paris, rue André-Gill.

-

Émile Cohl, Portrait de Gill (1879).

-

André Gill caricaturé par son collègue Alfred Le Petit pour l'hebdomadaire Les Contemporains, n°41, 1881.

Citations

[modifier | modifier le code]- Courteline disait de lui : « Gill, à soi seul, est toute une époque, comme Hugo tout un siècle[29]. »

- Le poète Jules Jouy l'a dépeint ainsi :

Fort comme un grand coq droit perché

Sur ses larges ergots de pierre

Moustache noire en croc, paupière

Où l'œil ne s'est jamais caché

Front que l'on voudrait empanaché

De quelques feutres à plume fière

Crayon d'or comme une rapière

Au point rudement accroché[30].

- « On ne songe qu'à fonder des maisons de fous, disait-il jadis en relevant sa moustache de son geste habituel, quand est-ce qu'on créera des maisons d'imbéciles ? »[31].

Publication

[modifier | modifier le code]- André Gill, Vingt années de Paris, préface d'Alphonse Daudet, Paris, édition C. Marpon et E. Flammarion, 1883 (en ligne).

Œuvres

[modifier | modifier le code]- Gray, musée Baron-Martin : Étude de maîtres par Gill “La vengeance et la justice divine poursuivant le crime”, d'après Pierre-Paul Prud'hon, 1868, gravure en couleur, 41 × 54 cm.

- Œuvres d'André Gill

-

Sabot de la Moselle Aquarelle originale publié dans L'Éclipse du .

-

La Marianne repousse l'intrus de l’Élysée, aquarelle originale publié dans L'Éclipse du .

-

Léon Gambetta, publié dans L'Éclipse du .

-

Madame Anastasie, figure satirique de la censure, publié dans L'Éclipse du .

-

Le Parnasse contemporain vu par Félix Régamey, publié dans La Parodie.

-

Michelet, publié dans La Parodie.

-

L'enseigne du Lapin Agile.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ (fr) Notice d'autorité personne : Gill, André (1840-1885), BnF, consulté le 20 avril 2012.

- ↑ Anciennement Charenton-Saint-Maurice dans le département actuel du Val de Marne.

- ↑ Benoît Noël et Jean Hournon, Parisiana : la capitale des peintres au XIXe siècle, DISLAB, (lire en ligne), p. 86

- ↑ L'exposition des beaux arts (Salon de 1882) : Comprenant quarante planches en photogravures, Goupil, (lire en ligne), p. 66.

- ↑ Armand Lods, Véga et Émile Cohl, André Gill : sa vie, bibliographie de ses œuvres : par Armand Lods et Véga ; avec portrait par Émile Cohl et caricatures inédites d'André Gill, Léon Vanier, (lire en ligne), p. 78.

- ↑ Aude Fauvel, « Punition, dégénérescence ou malheur ? La folie d’André Gill (1840-1885) », Revue d'histoire du XIXe siècle, nos 26-27, (lire en ligne).

- ↑ D'après Jean Valmy-Baysse, André Gill, l'impertinent, Éditions du Félin, , 240 p. (ISBN 2-402-16339-9, lire en ligne), « Premières armes », p. 15.

- ↑ « Mémoires d'un Breton de Paris, Paul Sébillot (Lahic-iiac/Cnrs). ».

- ↑ Éditions Marpon et Flammarion, s.d. Voir sur le site Gallica : [1]

- ↑ Hébert, Pierre, 1949-, Landry, Kenneth, 1945- et Lever, Yves, 1942-, Dictionnaire de la censure au Québec : littérature et cinéma, Fides, (ISBN 2-7621-2636-3 et 978-2-7621-2636-5, OCLC 63468049), p. 30.

- Christian Delporte, Images et politique en France au XXe siècle, Paris, Nouveau Monde, , 489 p. (ISBN 978-2-84736-179-7, lire en ligne

), p. 110-117.

), p. 110-117.

- ↑ (en) Robert Justin Goldstein, « Editor's Preface: Political Censorship of the Visual Arts in Nineteenth-Century France », Yale French Studies, no 122, , p. 1–13 (ISSN 0044-0078, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Jean-Yves Mollier, Interdiction de publier : La censure d'hier à aujourd'hui, Double ponctuation, coll. « ! », , 174 p. (ISBN 978-2-490855-04-9).

- ↑ Jacques Brochier, « Les arguments contre la censure », Communications, vol. 9, no 1, , p. 64–74 (DOI 10.3406/comm.1967.1129, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Laurent Martin, Histoire de la censure en France, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 4221), (ISBN 978-2-7154-0845-6, DOI 10.3917/puf.marti.2022.01, lire en ligne).

- ↑ Christian Delporte, « Anastasie : l’imaginaire de la censure dans le dessin satirique (XIXe – XXe siècle) », dans Pascal Ory (dir.), La censure en France à l’ère démocratique, 1848-1994, Bruxelles, Complexe, , p. 89-99.

- ↑ Olivier Forcade, La censure en France pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, coll. « histoire », , 473 p. (ISBN 978-2-213-69368-2, OCLC 948736388), p. 121.

- ↑ Jean-Jacques Lefrère, Arthur Rimbaud, Fayard, p. 229.

- ↑ Adolphe Perreau ou Maxime Rude, d'autres sans doute.

- ↑ Les 72 n° 1877 numérisés sur le site Gallica.fr.

- ↑ Aude Fauvel, « Punition, dégénérescence ou malheur ? », Revue d'histoire du XIXe siècle, nos 26/27, (DOI 10.4000/rh19.751, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Isabelle Marinone, « Émile Cohl et la bohème », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze. Revue de l'association française de recherche sur l'histoire du cinéma, no 53, , p. 38–57 (DOI 10.4000/1895.2283, lire en ligne).

- ↑ Cité d'après Bertrand Tillier, Correspondance et mémoires d'un caricaturiste : André Gill 1840-1885, Seysell, Éditions Champ-Vallon, , 409 p. (ISBN 2-87673-445-1), p. 234.

- ↑ « Tombe d’André Gill (Alexandre Gosset de Guinnes) – Cimetière du Père-Lachaise – Paris (75020) », notice sur e-monumen.net.

- ↑ Jeu de mots sur « Lapin à Gill », ou « Là, peint A. Gill ».

- ↑ Paul Lesourd, Montmartre, France-Empire, 1973, p. 286.

- ↑ Géraldine Bordère, Le Petit Livre de Paris à Vélib, EDI8, 2010, p. 153.

- ↑ André Gill, l'impertinent, par Jean Valmy-Baysse, 1927.

- ↑ « À propos de l'exposition André Gill au musée Montmartre », Le Vieux Montmartre, (lire en ligne)

- ↑ Jules Jouy, Les chansons de l'année, Bourbier et Lamoureux, , p. 178.

- ↑ Armand Lods, Véga et Émile Cohl, André Gill : sa vie, bibliographie de ses œuvres ; avec portrait par Émile Cohl et caricatures inédites d'André Gill, Léon Vanier, (lire en ligne), p. 59.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Charles Fontane, Un maître de la caricature, André Gill, Éditions L'Ibis, 1927

- Jean Valmy-Baisse, Le Roman d'un caricaturiste : André Gill, édition Marcel Seheur, 1927. Réédité sous le titre André Gill l'impertinent par les Éditions du Félin en 1991

- Jean Frapat, catalogue de l’exposition André Gill du musée de Montmartre, 1993

- Fabrice Masanès, Le choix républicain d'André Gill. Préambule à l'élection d', dans Gavroche, no 102, novembre-, pp. 13-16.

- Pierre-Robert Leclercq, André Gill. Les Dessins de presse et la censure, Les Belles Lettres, 2015, (ISBN 978-2-251-44541-0).

- Armand Lods et Véga, André Gill, sa vie. Bibliographie de ses œuvres, Paris, Éditions Léon Vanier, 1887.

- Martine Thomas, Yannich Maarec et Gérard Gosselin, Le dessin de presse à l'époque impressionniste, 1863-1908, de Daumier à Toulouse-Lautrec, éditions Jean di Sculo (Democratic Books), 2010.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Album de La Lune et de L'Éclipse, 1866-1870.

- Caricature de Richard Wagner parue dans L'Éclipse, 1869.

- [PDF]André Gill, la caricature et l'esprit de Paris, par Bertrand Tillier, sur le site de la société des études romantiques et dix-neuviémistes.

- Aude Fauvel, Punition, dégénérescence ou malheur ? La folie d’André Gill (1840-1885), dans la Revue d’histoire du XIXe siècle no 26-27, 2003.

- Domaine de Senelles (Bias, Lot-et-Garonne) : nombreux dessins sur les murs.