Études de Debussy

| Études pour piano CD 143 | |

Manuscrit du compositeur pour la première étude, pour les cinq doigts | |

| Genre | Études |

|---|---|

| Musique | Claude Debussy |

| Durée approximative | 40 min |

| Dates de composition | du au |

| Dédicataire | À la mémoire de Frédéric Chopin |

| Partition autographe | Bibliothèque nationale de France (ms.993[1]) |

| Création | Concert au profit de « l'aide affectueuse aux musiciens », Paris |

| Interprètes | Walter Rummel |

| Représentations notables | |

|

|

| modifier |

|

Les Études (CD 143) constituent le dernier recueil pour piano de Claude Debussy, comprenant douze pièces composées entre le et le . Réparties en deux « livres » et dédiées à la mémoire de Frédéric Chopin, elles ont fait l'objet de créations partielles par les pianistes George Copeland, le à New York, Walter Rummel, le dans le cadre des concerts au profit de « l'aide affectueuse aux musiciens », à Paris, et Marguerite Long, le à la Société nationale de musique.

Composée dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, cette œuvre est caractéristique de la « dernière manière » de Debussy — dure, concentrée, visionnaire — qu'illustrent également les deux premières Sonates et la suite pour deux pianos En blanc et noir, qui en sont exactement contemporaines.

Dans le prolongement des Études de Chopin et des Études d'exécution transcendante de Liszt, l'ouvrage aborde différents aspects de la technique pianistique, des intervalles (tierce, quarte, sixte, octave) au mécanisme digital, dans le premier cahier, jusqu'à des recherches de sonorités nouvelles dans le second.

Moins célèbres que les Préludes du même auteur, mais non moins représentatives de ses recherches dans le domaine des structures harmoniques, de la liberté de la forme et des timbres pour le piano, les Études ont longtemps souffert d'une réputation de « froideur » et de « sécheresse », avant d'être admises parmi les chefs-d'œuvre du répertoire des pianistes. Le compositeur et musicologue Guy Sacre estime que « ceux qui n'y appliquent, tout bonnement, que leurs oreilles, les aiment chaque jour davantage ».

À partir des années 1950, une nouvelle génération de compositeurs, dont Olivier Messiaen, Maurice Ohana, André Boucourechliev et Pierre Boulez, s'inspire du langage développé dans les Études de Debussy. Le musicologue Harry Halbreich considère que l'« on trouve ici ses intuitions les plus génialement révolutionnaires, les plus lourdes d'avenir. L'évolution ultérieure de la musique de piano est impensable sans leur exemple ».

Contexte

[modifier | modifier le code]

Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale et la composition de ses Études, la situation de Debussy est difficile sur plusieurs plans, même si son œuvre est généralement reconnue, applaudie partout en Europe et aux États-Unis : Pelléas et Mélisande est représenté à Bruxelles, Berlin, Francfort, Milan, Munich et New York[2]. Si les directeurs de théâtre et les organisateurs de concerts l'invitent à présenter lui-même ses œuvres, à partir de 1907[3], la carrière du compositeur présente de nouvelles difficultés.

En effet, la création du Martyre de saint Sébastien, le [4], se solde par un échec. Selon Jean Barraqué, « l'accueil fut mitigé[5] » devant le « poème prétentieusement mystique[6] » de D'Annunzio. Jeux, créés par les Ballets russes de Diaghilev, le [7], rencontre encore « un public tiède, voire indifférent : quelques applaudissements, quelques sifflets[8] ». Ce même public devait porter Stravinsky sur le devant de la scène musicale avec le scandale du Sacre du printemps, créé quinze jours après Jeux[9].

Pour les critiques et le public musical, il semble donc que Debussy « déclinait » alors que Ravel et Stravinsky « montaient »[10]. Même si, selon Vladimir Jankélévitch, « on aurait tort de croire que Ravel ait été au-delà de Debussy, dans une course aux armements où Stravinsky l'aurait devancé à son tour[11] » dans la recherche de nouveaux accords, la rivalité entre les deux compositeurs français culmine en 1913, lorsque Ravel compose ses Trois poèmes de Mallarmé en même temps que Debussy ses Trois poèmes de Stéphane Mallarmé[12]. Stravinsky se souvient qu'« en 1913, Debussy et Ravel ne se parlaient pas[12] ». Ainsi, Jankélévitch reconnaît qu'« il est possible que le durcissement des notes dans les dernières œuvres de Debussy se soit accompli en grande partie sous la pression de Ravel[13] ».

D'autre part, la situation familiale et financière du compositeur se dégrade brusquement à la suite du décès, en [14], d'un oncle très riche de son épouse Emma, qui se trouve déshéritée : ce parent « avait toujours considéré d'un mauvais œil les relations de sa nièce avec un compositeur qui, à la différence de Strauss, était incapable de gagner sa vie, sans parler de celles de sa femme et de sa fille[15] ». Il avait donc préféré léguer toute sa fortune à l'Institut Pasteur[16]. C'est pour cette raison que Debussy accepte alors toutes les invitations d'interpréter son œuvre en concerts, malgré son peu de goût pour les apparitions en public et son inexpérience de chef d'orchestre[17],[D 1].

La guerre

[modifier | modifier le code]La déclaration de guerre du surprend Debussy, qui a consacré les six premiers mois de l'année à des voyages et à des concerts incessants[18], dans un effort frénétique pour faire face à ses obligations financières[19]. Au cours des semaines qui précèdent, durant la crise de juillet, l'attitude du compositeur oscille violemment de l'exaltation au désespoir[19]. Dans une lettre à un de ses amis, où il parle « des heures où l'on n'aperçoit guère plus que le suicide pour en sortir », il se confie en des termes qui laissent paraître sa « dépression noire » :

« Depuis longtemps — il faut bien l'avouer ! — je me perds, je me sens affreusement diminué ! Ah ! le magicien que vous aimiez en moi, où est-il ? Ça n'est plus qu'un faiseur de tours morose, qui bientôt se cassera les reins dans une ultime pirouette, sans beauté[D 2]. »

— lettre à Robert Godet du .

Le déclenchement des hostilités a pour effet immédiat d'imposer silence à toutes ses activités musicales. Dans une lettre du à son éditeur Durand, il se considère comme « un pauvre atome roulé par ce terrible cataclysme. Ce que je fais me semble si misérablement petit ! J'en arrive à envier Satie qui va s'occuper sérieusement de défendre Paris en qualité de caporal[D 3] ». Ainsi, jusqu'à la fin de l'année 1914, Debussy reste inactif[20].

L'état dépressif du compositeur s'aggrave encore avec la poursuite des combats, lorsqu'il avait espéré en une résolution du conflit pour Noël[21]. Sa correspondance est alors marquée par un chauvinisme que ses biographes n'ont pas manqué de lui reprocher[22]. Le , il écrit dans L'Intransigeant un article patriotique sur le même ton, intitulé « Enfin, seuls !… » où la rivalité entre la France et l'Allemagne est portée sur le plan musical :

« En fait, depuis Rameau, nous n'avons plus de tradition nettement française. Sa mort a rompu le fil d'Ariane qui nous guidait au labyrinthe du passé. Depuis, nous avons cessé de cultiver notre jardin, mais, par contre, nous avons serré la main des commis-voyageurs du monde entier. Nous avons écouté respectueusement leurs boniments et acheté leur camelote. Nous avons rougi de nos plus précieuses qualités dès qu'ils se sont avisés d'en sourire. Nous avons demandé pardon à l'univers de notre goût pour la clarté légère et nous avons entonné un choral à la gloire de la profondeur. Nous avons adopté les procédés d'écriture les plus contraires à notre esprit, les outrances de langage les moins compatibles avec notre pensée ; nous avons subi les surcharges d'orchestre, la torture des formes, le gros luxe et la couleur criarde[23] […] »

— Claude Debussy, Monsieur Croche, antidilettante.

L'année 1915

[modifier | modifier le code]

Durant les premiers mois de cette année, Debussy travaille à une nouvelle édition des œuvres de Chopin pour le compte des Éditions Durand[D 4]. En effet, depuis le début de la guerre, les éditions allemandes ont été retirées du commerce. Debussy collabore donc à une publication originale, obtenant notamment de consulter le manuscrit de la Deuxième Ballade en fa majeur, op. 38, appartenant à Camille Saint-Saëns[24].

Ce travail de révision le fait réfléchir très profondément sur la technique pianistique[25], en le détournant de sa maladie, qui ne cesse de progresser. Depuis 1909, Debussy souffrait par intermittences d'un cancer du rectum, dont les symptômes se sont aggravés au point où les médecins conseillent une opération, tout en reconnaissant que le mal est mortel[26].

En achevant son travail, le compositeur reçoit encore un choc personnel en apprenant la mort de sa mère, le [24]. Très affecté, Debussy s'interroge sur la signification de la mort dans sa correspondance avec ses amis, dont Paul Dukas[D 5], Gabriel Fauré[D 6], Gabriel Pierné[D 6] et le jeune compositeur Edgard Varèse[D 7], mobilisé et affecté à l'École de guerre à partir du mois d'avril[27].

Dans ce contexte de combats extérieurs et intérieurs, le compositeur sort enfin du silence en affirmant des choix esthétiques personnels, radicaux même. Signées « Claude Debussy, musicien français », les œuvres qu'il s'apprête à composer sont, selon Gilles Macassar et Benoit Mérigaud, « des œuvres de guerre, dans tous les sens de l'expression : œuvres de temps de guerre, économes, soumises à un rationnement qui concentre leurs moyens et condense leurs effets[28] », réalisant un projet qu'il nourrissait depuis 1908, lorsqu'il confiait au Harper's Weekly :

« Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi tous les gens qui étudient la musique, tous les pays qui cherchent à créer des écoles originales devraient avoir une base allemande. Il faudra à la France d'innombrables années pour sortir de cette influence, et si l'on regarde les compositeurs français originaux comme Rameau, Couperin, Daquin et autres artistes de leur temps, on ne peut que regretter que l'esprit étranger se soit imposé à ce qui eût pu être une grande école[29]. »

— Interview du Harper's Weekly, New York, le .

Composition

[modifier | modifier le code]Les douze Études comptent parmi les dernières pièces écrites par le compositeur, en 1915[30]. Malade, il passe l'été à Pourville, en Normandie[D 8], où il retrouve un entrain passager. Dans son recueil de souvenirs Au piano avec Claude Debussy, Marguerite Long rappelle combien, « après une horrible période de dépression, de « néant », l'été 1915 l'avait retrempé dans ce qu'il appelait son élément vital, la mer. Et il ajoutait « Je veux dire la mer infinie ». Il retrouvait la faculté de penser et de travailler. Les Études en sont nées, puis devenues l'ultime message à son instrument[31] ».

Debussy compose alors la suite pour deux pianos En blanc et noir en juin-juillet[32], la Sonate pour violoncelle et piano fin juillet et début août[33], puis la Sonate pour flûte, alto et harpe dans les derniers jours de septembre et au début d'octobre[34]. Toutes ces œuvres témoignent, selon Harry Halbreich, « d'une inspiration et d'une esthétique semblables[35] ».

C'est entre les deux Sonates et en réponse, selon Antoine Goléa, « à la demande expressément formulée par Jacques Durand, qui versait une pension au musicien et réclamait légitimement de la musique nouvelle en échange[36] », que les Études ont été composées, entre le et le [37]. Le compositeur et pianiste André Boucourechliev ne peut s'empêcher de songer : « À lire la partition, à la jouer (tant bien que mal), à l'écouter sans fin, on essaie d'imaginer cet homme malade qui, à bout de forces, sur quelque méchante table, à Pourville, rêve ces sons et les crée… Force herculéenne de cet autre moi qui plane au-dessus du moi quotidien[38] ».

La correspondance du compositeur permet de dater précisément certaines pièces[39], telle l'étude pour les agréments ([D 9]) ou l'étude pour les sixtes (, jour de son cinquante-troisième anniversaire[40]). Le musicologue Heinrich Strobel le voit « saisi d'une véritable fureur créatrice[41] ». Le , Debussy peut écrire à son éditeur : « Hier soir, à minuit, j'ai copié la dernière note des Études… Ouf !… La plus minutieuse des estampes japonaises n'est qu'un jeu d'enfant à côté du graphique de certaines pages, mais je suis content, c'est du bon travail[D 10] ».

Le , Debussy subit une opération chirurgicale pour son cancer, qui l'affaiblit considérablement[D 11]. Selon Jean Barraqué, « il est symptomatique de sa ferveur patriotique que les très rares apparitions qu'il fait en public pendant ses dernières années soient à l'occasion de concerts destinés aux œuvres de guerre[25] ». Durand publie les deux livres d'Études au cours de l'année 1916[42],[D 12].

Aperçu de l’œuvre

[modifier | modifier le code]Présentation

[modifier | modifier le code]Selon Jean Barraqué, les deux livres traitent d'aspects différents de la technique pianistique : « Le premier cahier semble avoir pour objet le mécanisme digital. Le second volume propose — et ceci représente, par rapport à la littérature de cette forme, une acquisition originale — une étude des sonorités et des timbres » aboutissant, selon son expression, à une « véritable anthologie auditive[43] ».

André Boucourechliev propose une approche plus subtile encore : « Les six premières Études ont moins trait à un vrai problème pianistique, supposé résolu d'avance, qu'à un principe, un cadre librement décidés, assurant aux formes saccadées une unité certaine. On pourrait même se demander si le titre d'Études n'est pas une ruse de guerre : on neutralise le danger de rupture excessive sous le prétexte d'un propos technique[38] ».

Livre I

1. pour les « cinq doigts », d'après monsieur Czerny

2. pour les tierces

3. pour les quartes

4. pour les sixtes

5. pour les octaves

6. pour les huit doigts

Livre II

7. pour les degrés chromatiques

8. pour les agréments

9. pour les notes répétées

10. pour les sonorités opposées

11. pour les arpèges composés

12. pour les accords

En étudiant les manuscrits du compositeur, Paul Roberts observe que « l'ordre prévu pour les Études était complètement différent, à l’origine, et la division en deux livres n'était pas prévue. Debussy montre un instinct parfaitement logique pour l'équilibre et la clarté de ton[texte 1],[44] ».

Dans le contrat signé le avec les éditions Durand, l'ordre annoncé pour les Études présentait encore des titres différents pour deux des douze pièces[D 13] :

1. pour le Gradus ad Parnassum

2. pour les sonorités opposées

3. pour les accords

4. pour les arpèges mélangés

5. pour les huit doigts

6. pour les sixtes

7. pour les octaves

8. pour les quartes

9. pour les degrés chromatiques

10. pour les notes répétées

11. pour les tierces

12. pour les agréments

Pédagogie et liberté

[modifier | modifier le code]-

François Couperin vers 1700.

-

Frédéric Chopin en 1849.

-

Franz Liszt en 1858.

Les Études de Debussy s'inscrivent naturellement dans une tradition musicale marquée par des considérations de technique pianistique. Or, selon Jean Barraqué, « les études proposées à l'entraînement des élèves pouvaient rebuter ceux-ci lorsqu'elles étaient signées par ces gymnastes des doigts que connut le XIXe siècle. Mais Chopin et Liszt avaient donné d'admirables lettres de noblesse musicale à un genre destiné à la pédagogie. Debussy assume cette filiation[43] ».

Plus proches des Vingt-quatre études de Chopin que des Douze études d'exécution transcendante de Liszt, dans leur souci de « gommer les marteaux du piano[45] », les Études de Debussy offrent de redoutables défis techniques sans jamais cesser d'être parfaitement musicales. Dans ses lettres à son éditeur, le compositeur déclare que « ces Études dissimulent une rigoureuse technique sous des fleurs d'harmonie[D 14],[46] ». Le , il ajoute qu'« en deçà de la technique, ces Études prépareront les pianistes utilement à mieux comprendre qu'il ne faut pas entrer dans la musique qu’avec des mains redoutables[D 15],[note 1],[25],[47] ».

Cependant, les musicologues s'accordent à reconnaître que « Debussy observe la règle du jeu[43] ». Comme ses prédécesseurs, il assigne à chaque étude une difficulté particulière : « ce propos est tenu, joué, exploité, une acrobatie suprême » avec, dans le second Livre, « non un intervalle, non un cas pianistique, mais une situation plus générale. Davantage de risque, plus d'invention, plus de génie. Moins de pédagogie, plus de liberté[48] ». Selon le pianiste Paul Crossley, Debussy « redécouvre, réinvente presque : l'aspect, l'émotion, la sonorité de ces pièces ne ressemblent à ceux d'aucune autre dans la littérature pianistique, y compris, curieusement, les autres pièces de Debussy[49] ».

Antoine Goléa considère qu'« à la réflexion, cette façon de faire peut paraître curieuse et obéissant très peu, en réalité, à des considérations de technique pianistique[50] ». Cependant, pour Alfred Cortot, « de chacun de ces secs arguments scolaires, Debussy extrait une telle diversité d'effets, il emploie si ingénieusement la musicalité de ces successions d'intervalles ou de formules volontairement identiques, il les fait évoluer avec une telle indépendance d'écriture, un sens si fin de la poésie naturelle du piano que, loin de paraître résoudre un problème déterminé, ces études, l'une après l'autre, donnent l'impression de traduire, sans rigueur, une inspiration qui ne pouvait trouver mode plus naturel de s’exprimer[51] ».

Autour des Études

[modifier | modifier le code]Dédicace

[modifier | modifier le code]Les Études sont dédiées à la mémoire de Frédéric Chopin — « du moins théoriquement », observe André Boucourechliev, « car la dédicace au Polonais a été occultée dans l'édition[52] ». Le compositeur avait d'abord songé à François Couperin[53], retrouvant dans ces Études « l'esprit de la danse baroque » selon le pianiste Philippe Cassard[54]. Le 15 août, il fait part à son éditeur de ses hésitations : « J'ai autant de respectueuse gratitude à l'un que l'autre de ces deux maîtres, si admirables devineurs[D 16] ». Ce serait ainsi « non sans quelque méfiance[D 17] » que les douze pièces paraissent en hommage à Chopin, Debussy redoutant que la comparaison se fasse à son désavantage[26].

Selon Émile Vuillermoz, « ce sont des pages d'une haute valeur technique et pédagogique mais, comme les Études de Chopin, ce sont des chefs-d'œuvre de musique pure[55] ». André Boucourechliev considère, malgré tout, que ces douze Études « n'ont rien à voir avec les fameuses Vingt-quatre car, pour être vouées chacune à une situation pianistique précise, elles n'apportent en rien un matériau de travail pour les pianistes. Autant celles de Chopin sont indispensables à toute aspiration au progrès, autant celles de Debussy s'adressent à un musicien accompli, résumant tout ce qu'il sait faire ou est supposé savoir faire[56] ». Heinrich Strobel souligne combien « l'aspect technique » des problèmes proposés par Études « ressort plus nettement que chez Chopin. Malgré la parenté de leurs natures, c'est en quoi se manifeste la différence des époques et des générations[57] ».

Dans ses souvenirs, Marguerite Long témoigne de la grande admiration que Debussy portait envers la musique de Chopin[58] et confirme que, plutôt qu'à Couperin, il avait préféré lui dédier son œuvre : « Chopin est le plus grand de tous, répétait-il, car, avec un seul piano, il a tout trouvé[59] ! »

Comparant les Études de Chopin et celles de Debussy, Philippe Cassard retrouve des « difficultés techniques tout aussi nombreuses et sadiques, tournant autour d'idiomes instrumentaux (tierces, octaves, notes répétées, etc.) mais jamais démonstratives, requérant en réalité plus d'agilité et de réflexes que de puissance et d'exhibitionnisme[60] ».

Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch considère autrement la nécessité du projet des Études, répondant à « la vocation essentiellement novatrice de la musique de Debussy. Il y a chez Debussy comme une volonté de ne pas rebrousser chemin, de ne jamais prendre appui sur le passé, d'éviter précisément la chose attendue ou prévue[61] » : « Ce parti pris de ne jamais s'imiter soi-même et de décevoir l'attente explique sans nul doute le langage déroutant et si profondément non conformiste d'Ibéria et des Douze Études[62] ».

Préface

[modifier | modifier le code]L'édition imprimée est précédée d'un « amusant avant-propos, où Debussy se justifie, avec son ironie et son goût du paradoxe habituels — selon Harry Halbreich — de n'avoir pas noté de doigtés[42] » :

« Quelques mots…

Intentionnellement, les présentes Études ne contiennent aucun doigté, en voici brièvement la raison :

Imposer un doigté ne peut logiquement s'adapter aux différentes conformations de la main. La pianistique moderne a cru résoudre cette question en en superposant plusieurs ; ce n'est qu'un embarras… La musique y prend l'aspect d'une étrange opération, où par un phénomène inexplicable, les doigts se devraient multiplier…

Le cas de Mozart, claveciniste précoce, lequel ne pouvant assembler les notes d'un accord, imagina d'en faire une avec le bout de son nez, ne résout pas la question, et n'est peut-être dû qu'à l'imagination d'un compilateur trop zélé[note 2],[63] ?

Nos vieux Maîtres, — je veux nommer « nos » admirables clavecinistes — n'indiquèrent jamais de doigtés, se confiant, sans doute, à l'ingéniosité de leurs contemporains. Douter de celle des virtuoses modernes serait malséant.

Pour conclure : l'absence de doigté est un excellent exercice, supprime l'esprit de contradiction qui nous pousse à préférer ne pas mettre le doigté de l'auteur, et vérifie ces paroles éternelles : « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ».

Cherchons nos doigtés !

C.D. »

Ces derniers mots inspirent à Vladimir Jankélévitch le commentaire suivant : « Cherchons nos doigtés ! écrit Debussy en tête de ses Douze Études pour piano. Ce qui revient à dire : débrouillez-vous ! Faites ce que vous pourrez. Il n'y a pas de tabous… Tout est permis, dès l'instant qu'une musique nouvelle est en jeu, qu'un message nouveau va être délivré[64] ».

André Boucourechliev y voit tout de même une mise en garde : « Les Études, si elles présupposent un grand pianiste, ne concèdent pas à l'interprète une marge de liberté qui lui serait propre, pour la bonne raison que cette liberté est déjà accaparée par le compositeur lui-même. Toute déviation à l'égard du texte risque de verser dans un romantisme auquel ce texte tourne le dos[56] ». De fait, dans ses Études, « Debussy ne se raconte pas. Au contraire, il nous offre à voir un monde de formes et de couleurs en mouvement. Sa toile est l'espace sonore autour de l'instrument[65] ».

Études commentées

[modifier | modifier le code]Selon Jean Barraqué, « sur le plan de la technique pianistique, les Préludes comme les Images innovent beaucoup moins que les Études[66] ». Ce dernier recueil a suscité de nombreux commentaires, en marge des biographies ou des monographies consacrées à Debussy, avant de faire l'objet d'études plus approfondies.

Livre I

[modifier | modifier le code]1. Pour les « cinq doigts » d'après monsieur Czerny

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

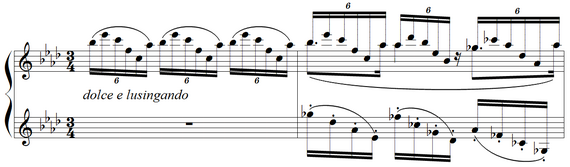

Vladimir Jankélévitch commente la « brusquerie » de ces premières mesures : « une explosion de violence ». La première étude pour les cinq doigts débute « bien sagement, comme à 9 heures du matin, dirait Erik Satie[note 3],[67]. Voici l’heure où les petites filles modèles font leurs tenues et leurs gammes sur les touches blanches. Do ré mi fa sol, c'est le do majeur de la vie quotidienne. Mais le diable de la fausse note et du lapsus veillait[68] » :

« Quel est ce la ![]() impertinent et indiscret qui détonne soudain et insiste effrontément, et s'impatiente, au-dessous des cinq notes en do majeur ? C'est le génie de la faute d'orthographe et de la tache d'encre qui a fait déraper le pensum[68] ».

impertinent et indiscret qui détonne soudain et insiste effrontément, et s'impatiente, au-dessous des cinq notes en do majeur ? C'est le génie de la faute d'orthographe et de la tache d'encre qui a fait déraper le pensum[68] ».

Marguerite Long, travaillant cette étude avec le compositeur, relève cette « raillerie » des premières mesures où la main droite enlève le la ![]() « comme un ongle, comme un médiator de guitare, façon de « pincer » qui faisait dire au Maître, une lueur amusée dans le regard : — Attrape[69] ! »

« comme un ongle, comme un médiator de guitare, façon de « pincer » qui faisait dire au Maître, une lueur amusée dans le regard : — Attrape[69] ! »

Ainsi, Harry Halbreich estime que « cet hommage ironique au vieux maître de la mécanique du piano — écrit sans sauts ni passage du pouce — possède l'humour désinvolte de Doctor Gradus ad Parnassum[note 4]. Les cinq premières notes de la gamme de do majeur sont « piquées » d’irrévérencieuses dissonances. Sans cesse Czerny veut se réaffirmer, et se voit troublé par les sarcasmes capricieux de Debussy : nous quittons bien vite le sage et fade exercice d'école pour un éblouissant scherzo (animé, mouvement de gigue, ![]()

![]()

![]() ), dont la désinvolture n'exclut pas la pointe d'amertume caractéristique du dernier Debussy[42] ».

), dont la désinvolture n'exclut pas la pointe d'amertume caractéristique du dernier Debussy[42] ».

2. Pour les tierces

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Christian Goubault relève d'abord l'« écriture continue des tierces majoritairement à la main droite, très différente de celle du prélude Les Tierces alternées » qui constituait, en 1912, une « étude avant la lettre[70] ». Dans ce contexte renouvelé, André Boucourechliev admire « la rigueur de l'écriture : pas un seul son de la voix principale qui ne soit ou ne contienne une tierce[48] ». La tierce représentant, selon lui, « l'intervalle tonal par excellence[48] », cette étude révèle « un Debussy nostalgique et langoureux, les douces consonances des tierces en ré bémol majeur se prêtant à ces effusions romantiques[42] » :

L'expression s'échauffe peu à peu, jusqu'à « un éclat passionné, presque brahmsien, con fuoco, brusquement interrompu par l'impitoyable conclusion en si bémol mineur[71] ». Harry Halbreich estime, par ailleurs, que « l'exigence imprescriptible du legato e sostenuto rend le morceau particulièrement éprouvant pour l'interprète[72] ». Vladimir Jankélévitch commente également cette progression : « Quelque chose s'impatiente, s'énerve et se déchaîne dans la coda finale de l'étude. Pour les tierces : les deux mains martèlent les touches avec une insistance furieuse ; un murmurando plein de menaces, annonçant le moment tout proche où le ![]() éclatera en

éclatera en ![]() , présage cette explosion de violence. Elle est traquée, l'étude pour les tierces. Et aussi l'étude pour les cinq doigts[73] ».

, présage cette explosion de violence. Elle est traquée, l'étude pour les tierces. Et aussi l'étude pour les cinq doigts[73] ».

Christian Goubault rapproche cette pièce de l'étude no 6 de l'op. 25 de Chopin, consacrée au même intervalle. Cependant, le tempo est plus modéré chez Debussy, « ce qui laisse penser que le compositeur connaissait les limites de sa virtuosité et avait bien l'intention de jouer ses propres pièces[74] ».

3. Pour les quartes

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Cette étude « est censée être en fa majeur — du moins est-ce sa signature ». André Boucourechliev observe avec amusement que « tout fa est absent de l'énoncé premier. Mais l'étude est exemplaire comme écriture de sonorités. La rupture suivante résonne loin, avant de chuter en trois paliers[75] » :

Debussy avait annoncé à son éditeur, dans une lettre du , que certaines Études étaient consacrées « à des recherches de sonorités spéciales, entre autres pour les quartes, — si délaissées, où vous trouverez du non-entendu[D 17] ». Harry Halbreich décrit ces sonorités comme « froides et quelque peu lunaires, déterminées par la présence de cet intervalle antiromantique et antitonal, qui s'éclaire parfois de la dure lumière du triton[72] ». Le « non-entendu » de cette pièce, d'une grande liberté formelle, la rapproche des dernières œuvres pour piano de Scriabine, qui venait de mourir, tout en annonçant les futures partitions de Messiaen[72]. Ainsi, « l'étude pour les quartes apparaît comme la clef de tout le premier cahier, comme l’étude pour les sonorités opposées est la clef du deuxième[76] ».

Antoine Goléa précise encore que « la quarte est l'un des trois intervalles « justes » de toute la musique modale, et le renversement de la quinte ». Selon lui, « c’est certainement la raison pour laquelle Debussy n’a pas composé d'étude pour les quintes, alors que, techniquement, il y aurait eu à résoudre là un problème différent de celui posé par les quartes[76] ».

4. Pour les sixtes

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

André Boucourechliev note que « Debussy s'attendrit un peu. Il se délecte de la sonorité des sixtes dans tous les contextes et registres possibles[77] ». En effet, le compositeur explique à son éditeur, dans une lettre du , que « le souci de la sixte va jusqu'à en ordonner les harmonies qu'avec l'agrégation de ces intervalles, et, ça n'est pas vilain[D 17] ! »

Debussy confie que « pendant très longtemps, l'emploi continu de sixtes me faisait l'effet de demoiselles prétentieuses, assises dans un salon, faisant maussadement tapisserie, en enviant le rire scandaleux des folles neuvièmes… » ce qui conduit Harry Halbreich à préciser que « leur sagesse est lourde de désir contenu, et cette pièce est d'une chaleur et d'une tendresse toutes autres que le commentaire mordant du compositeur ne le laisserait croire[72] ». Pour Roland de Candé, « la plénitude chaleureuse des sixtes (aux deux mains) forme un heureux contraste avec l'étude précédente[78] ».

5. Pour les octaves

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Cette pièce animée, brillante et de caractère joyeux, est « l'une des rares études où la joie sans nuage l'emporte », selon Harry Halbreich, qui rapproche sa « souveraine liberté d'écriture » de la suite En blanc et noir pour deux pianos[72]. André Boucourechliev ne veut voir dans cette étude que « la performance inutile, la difficulté per se », en précisant que l'écriture en octaves vise « la conquête d'un espace total et ouvert, discontinu[79] » :

Debussy avait peu illustré la technique du jeu en octaves, en dehors du prélude Feux d'artifice de 1912, également très lisztien[80], même si le pianiste Claude Helffer y découvre « des traits proches de ceux de Chabrier, un rythme de valse élastique et tourbillonnant[81] » que Paul Roberts rapproche de La Valse, bronze de Camille Claudel que Debussy conservait sur son bureau[81].

Roland de Candé estime que l'« on oublie les octaves, tant le « remplissage » harmonique est coloré. La section centrale, à la façon du trio des scherzos classiques, offre un excellent contraste par sa sobriété tranquille[78] » — opinion partagée notamment par Harry Halbreich : « Tant de tierces et d'autres intervalles de remplissage viennent s'ajouter aux octaves (sauf dans la section centrale, dont le délicat dépouillement sonore et dynamique est voulu par contraste) que, musicalement, on finit par oublier tout à fait le prétexte technique du morceau[82] ».

6. Pour les huit doigts

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Cette étude, en « mouvement perpétuel à la dynamique toujours étouffée », qui « réinvente de manière poétique un matériau sonore réduit au minimum[83] », exclut l'utilisation des pouces. Selon Debussy lui-même, « dans cette étude, la position changeante des mains rend incommode l'emploi des pouces, et son exécution en deviendrait acrobatique ». Harry Halbreich s'interroge, à ce sujet : « Serait-ce là un hommage de Debussy à nos anciens clavecinistes qu’il admirait tant[82] ? » — « Il n'en est rien », corrige André Boucourechliev, « que recherche de vitesse ». Selon lui, cette étude est composée « d'un son, de plusieurs pages, et proche de la « vitesse du son ». Les pouces en sont exclus — trop lourds et trop courts[79] » pour cette étude où Vladimir Jankélévitch entend un « véritable vol du bourdon[84] ».

Marguerite Long s'est étonnée de cette contrainte : « La tentation devenant pour moi trop forte, et l'effet obtenu trop satisfaisant, je m'empressai de désobéir (« Cherchons nos doigtés ! », disait la préface). Devant le succès du fait accompli, l'auteur ne put qu'applaudir et — qu'on me pardonne ce mauvais jeu de mots — lui aussi, mettre les pouces[85] ».

L'étude est basée sur « l'alternance ultra-rapide des deux mains, enchaînant des groupes de quatre sons avec une virtuosité insaisissable », selon Harry Halbreich. L'harmonie, « totalement affranchie de la tonalité, naît uniquement des ondulations mélodiques, éclabousse le clavier de mille fines gouttelettes reflétant le soleil comme à travers un prisme[82] » :

Vladimir Jankélévitch s'attache également à ce « déluge de petites notes sur les touches noires et les touches blanches. Dans l'étude pour les huit doigts et à la fin de l'étude pour les agréments, les petites notes se désagrègent et tombent en pluie[86] ». Le philosophe fixe ainsi l'unité de ce premier Livre en termes d’atmosphère sensible : « l'austère grisaille d'Automne enveloppe également l'étude pour les cinq doigts, hommage à M. Czerny, et l'étude pour les huit doigts[87]… »

Livre II

[modifier | modifier le code]Harry Halbreich estime que « la substance de ce livre est plus riche et plus audacieuse que celle du précédent, bien qu'ils soient strictement contemporains, au contraire des deux livres des Préludes[82] ».

7. Pour les degrés chromatiques

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Cette étude, « techniquement et musicalement assez proche de la précédente » selon Harry Halbreich, associe à « un thème obstiné et de nette carrure un essaim tourbillonnant de triples croches par groupes chromatiques, dans un univers féerique totalement libre, car ni tonal, ni modal, ni atonal. La fin interrogative est un « peut-être » ouvert sur l’infini des virtualités[82] ». Roland de Candé propose « que l'on peut qualifier de « pantonale » [cette pièce] où l'oreille ne doit pas distinguer chaque note, mais percevoir une continuité sonore en mouvement, sans polarité tonale[88] ».

Vladimir Jankélévitch rattache aux Épigraphes antiques « le chromatisme de cette septième étude : ne semble-t-il pas, à sa manière, remercier la pluie au matin ? » — la mélodie « émergeant d'une sorte de silence sonore[89] » :

Pour Guy Sacre, « cela ressemble par avance à ces bruissements impalpables, frissons d'ailes et bruits d'élytres dont Bartók emplira ses musiques nocturnes[90] ». André Boucourechliev insiste plutôt sur l'extrême difficulté d'exécution de cette étude. Lorsque la main gauche « s'avise de jouer elle-même des triples croches, c'est pour créer une rupture, et des problèmes pour le pianiste[79] » :

8. Pour les agréments

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

De cette étude, Debussy disait qu'elle « emprunte la forme d'une barcarolle sur une mer un peu italienne[D 9] ». André Boucourechliev y voit « un des essais les plus complexes de formes cloisonnées et discontinues : rien ne dure ici, ni un son (brisé, imitant un ornement), ni les types de structures, ni les rythmes — c'est une des œuvres les plus riches de Debussy à cet égard[91] ». Harry Halbreich relève également « la structure rythmique et agogique, d'une souplesse extraordinaire, dans le cadre d'un ![]()

![]() très lent, alors que la tonalité de fa majeur demeure assez nettement perceptible[92] », au début et à la fin de la pièce.

très lent, alors que la tonalité de fa majeur demeure assez nettement perceptible[92] », au début et à la fin de la pièce.

Parmi les prestiges d'une écriture où mélodie, rythme, « tout est instantanément remplacé par une nouvelle idée », André Boucourechliev relève deux mesures où « des bouffées de parfums de timbres jaillissent, où se superposent des rythmes irrationnels[93] » :

Pour Harry Halbreich, les difficultés techniques culminent dans les deux mesures suivantes, à ![]()

![]() , avec leurs accords parallèles rapides à la main droite[92] :

, avec leurs accords parallèles rapides à la main droite[92] :

9. Pour les notes répétées

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

André Boucourechliev s'abstient de commenter cette étude : « passons sur les notes répétées[93] ». Frank Dowe attribue pourtant à cette pièce, par « son début bégayant, virtuellement atonal, un souvenir du General Lavine et du music-hall comme un avant-goût de la fragmentation opérée par Webern et ses successeurs[texte 2],[94] ».

Harry Halbreich rappelle que la technique des notes répétées, illustrée par cette toccata de caractère humoristique, demeure « typiquement occidentale, surtout française (les clavecinistes) et évidemment espagnole (Scarlatti, la guitare)[92] » :

Selon Vladimir Jankélévitch, « la dissonante sonorité se plisse et se hérisse frileusement dans les études pour les degrés chromatiques et pour les notes répétées : jetées en staccatos, les deux notes conjointes vibrent rageusement l'une contre l'autre[95] ». Par sa technique et sa précision, elle « égale la sécheresse acérée et craquante d’un Stravinsky[92] » :

Parmi les œuvres contemporaines des Études, Guy Sacre propose plutôt un rapprochement avec la Sonate pour violoncelle et piano dont la musique « parfois grimace, et ce n'est pas toujours pour rire : certaines brusqueries, certaines stridences ne trompent guère, non plus que certaines plaintes[90] ». Harry Halbreich note que « les intervalles dissonants de seconde, mineure ou majeure, et quarte augmentée, dominent mais Debussy use aussi largement de la gamme par tons : la nature de ce matériau d’intervalles a pour résultat une musique tout à fait atonale, la tonalité officielle de sol majeur demeurant une virtualité… sur le papier[92] ! »

10. Pour les sonorités opposées

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Cette étude a fait l'objet du plus grand nombre d'analyses, et de commentaires enthousiastes : André Boucourechliev y voit le « chef-d'œuvre de la modernité de Debussy[93] » — « l'une des plus admirables pages des Études », selon Jean Barraqué[43] — « d'une troublante et audacieuse beauté[88] », pour Roland de Candé — « pièce doublement géniale » pour Harry Halbreich, « par sa sensationnelle nouveauté de propos et d'écriture et par la profondeur de son message expressif. Pour la première fois, devançant Webern et Messiaen, Debussy exploite les ressources insoupçonnées des timbres, des attaques et des intensités possibles dans le cadre du seul piano[92] ».

André Boucourechliev définit cette pièce en termes de « polyphonie de timbres délicatement étagée dans l'espace où, d'ailleurs, l'interprète est fortement mis à contribution, car c'est avec ses doigts, les poids impondérables dont il les charge, qu'il doit matérialiser (ou plutôt immatérialiser) cette écriture. De plus, il doit, de sa propre initiative, combler les lacunes de notation des intensités, ce qui suppose une méditation préalable sérieuse[96] ».

Un exemple caractéristique du raffinement dans l'écriture des nuances se trouve aux mesures 38-40, où le même accord doit être joué trois fois de suite de manière différente — ![]() doux,

doux, ![]() marqué,

marqué, ![]() expressif et pénétrant — en croisant les mains, pour finir :

expressif et pénétrant — en croisant les mains, pour finir :

Jean Barraqué relève ainsi « un agencement « contrapuntique » des registres, des nuances, de la dynamique, des tempos, des vitesses de déroulement et même des notations de style expressif[43] ». Par contraste, « un motif de fanfare en quartes et quintes ajoute une dimension spatiale imprévue[97] », lointain rappel d'En blanc et noir[98] où « sol ![]() , orthographié parfois la

, orthographié parfois la ![]() , sert de pivot[99] » entre deux tonalités éloignées :

, sert de pivot[99] » entre deux tonalités éloignées :

André Boucourechliev recommande au pianiste de « rester de glace dans cet univers glacé[98] » malgré l'indication de jeu Appassionato. Cependant, « le plus grand miracle est que ces hautes spéculations d'écriture donnent lieu à une musique d'une expression aussi profonde et aussi poignante que cette grande sarabande, qui répond en plus ample et en plus intense à l'Hommage à Rameau[97] » de 1905. Le manuscrit de cette étude porte l'indication « les sonorités remplacées — ou expulsées », qui témoigne de l'approche particulière du compositeur[100].

11. Pour les arpèges composés

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

En parfait contraste avec l'étude pour les sonorités opposées, cette pièce offre « un intermède ravissant et plein de fraîcheur, jeu lumineux, ironique et léger qui ramène au Debussy souriant de l'époque des Estampes[97] » — « une des pièces les plus ravissantes et les plus lumineuses de l'œuvre de Debussy, la plus proche des études de Chopin par le style et par l’esprit », en son « ruissellement d'arpèges et d'harmonies[101] ». Harry Halbreich précise que « cette page détendue est la seule du recueil qui se termine sur un clair accord parfait majeur, affirmant la tonalité principale de la bémol majeur[97] ».

Roland de Candé apprécie, dans « cet intermède enchanteur, ces nuages de notes colorés » qui « donnent le sentiment de clusters fluides, magiques[88] ». André Boucourechliev commente encore « l'écriture des timbres fondée sur l'harmonie plutôt que sur le rythme », où les tonalités changent sans cesse au gré de l'écriture : « un changement d'armature pour une seule mesure parfois[98] ! »

Il existe une version très différente de cette étude pour les arpèges composés, que Jean Gallois considère comme une « ébauche encore mal définie (et pour cela abandonnée)[102] », reconstituée et publiée par Roy Howat en 1980 sous le titre Étude retrouvée[103]. Il s'agit d'« un manuscrit de six pages portant l'indication pour les arpèges composés, que l'on a longtemps assimilé à une esquisse de l'étude définitive. Un examen plus attentif de ce manuscrit révèle une pièce entièrement distincte. Il apparaît ainsi que Debussy aurait travaillé à deux versions possibles pour ses arpèges composés, avant de choisir l'une et de conserver l'autre dans ses papiers, peut-être pour en faire usage sous une autre forme[104] ».

Cependant, « il n’était pas du tout dans les habitudes de Debussy de conserver quoi que ce soit qu'il aurait rejeté, ce qu'il exprimait de manière explicite à son ami Pasteur Vallery-Radot : Je détruis tout ce qui ne me satisfait pas[texte 3],[105] ». Dès lors, « pourquoi Debussy l'a-t-il abandonnée ? » Roy Howatt observe que « la version définitive pour les arpèges composés offre un meilleur pendant aux études qui l’entourent dans la collection, aussi bien dans l’édition publiée que dans la disposition envisagée à l’origine par le compositeur[texte 4],[106] ».

L'examen attentif de la partition révèle que « le papier employé est fin et de mauvaise qualité, chaque page mesurant 21 par 27 centimètres, au lieu du papier plus grand et plus épais que Debussy utilisait toujours pour ses partitions achevées[texte 5],[107] ». Roy Howat recommande aux pianistes d'interpréter cette pièce comme un intermezzo entre les deux Livres, puisque le mouvement de l'étude pour les degrés chromatiques est le même que celui de l'étude pour les huit doigts. Selon lui, « les deux cahiers des Études n'ont pas été composés pour être enchaînés directement, l'un à la suite de l'autre[104] ».

Dans sa version définitive, l'étude pour les arpèges composés fait écho à la première étude de l'opus 25 de Chopin, qui présente « la même tonalité, la bémol majeur, et la même passion pour les formules arpégées, goût pour l'arabesque avivé chez Debussy par son contact avec l'Art nouveau qui s'inspirait des formes du monde végétal. Dans les deux pièces, un chant se dégage des liquides dessins arpégés, mais alors que l'Étude de Chopin déploie sans solution de continuité une ample et pénétrante ligne mélodique, dans celle de Debussy la partie centrale introduit une thématique capricieuse et ironique qui contraste avec les arpèges ondoyants qui l'encadrent. Les deux pièces s'achèvent sur d'impalpables arabesques[108] ».

12. Pour les accords

[modifier | modifier le code]Walter Gieseking (1954).

Selon Élie Robert Schmitz, cette étude constitue la meilleure conclusion pour l'ensemble des deux livres, par « sa vitalité rythmique, son vaste registre dynamique et la mise en place des voix dans la présentation des éléments, comme dans le final d'un concerto[109] ». De fait, elle se distingue « par son expression immédiate, qu'il s'agisse de l'agressivité vigoureuse et de l'insistance cauchemardesque des première et deuxième parties, ou de l'intensité des évocations visionnaires de la section centrale, mystérieuse et inquiétante[83] ».

Debussy évoque, dans une lettre à son éditeur, la « gymnastique presque suédoise » que cette étude représente « pour la main gauche[D 14] » — ou, plus exactement, pour les deux mains[110]. En tant que pianiste, André Boucourechliev parle plutôt d'« expérience « zen » : on ne peut jouer que sans viser, puis on compte les points (les fautes…)[111] » :

Harry Halbreich entend dans cette étude « une affirmation de puissance presque agressive, avec une poigne vigoureuse trop souvent déniée à l'auteur de Pelléas. Debussy ouvre ici au piano des perspectives percutantes dont ses successeurs sauront tirer parti[97] ». Harmoniquement, il n'y a « point de chromatisme alangui, mais un modalisme vigoureux et austère à infrastructure pentaphone, juxtaposant des accords parfaits non apparentés entre eux, et dont la dynamique véhémente accuse le contexte dissonant[97] ». Guy Sacre découvre également un « Debussy inhabituel dans la douzième étude, qui paraît bien plutôt écrite à la gloire de ce « rythme de machines » dont la musique commence alors, avec Stravinsky ou Prokofiev, à donner des exemples. Que le flou impressionniste est donc loin[112] ! »

La structure de l'étude est symétrique, avec l'« extraordinaire milieu du morceau, totalement différent, lent jusqu'à la négation du mouvement (une croche du ![]()

![]() égale une mesure à

égale une mesure à ![]()

![]() précédente !), et dont Vladimir Jankélévitch rapproche la « pause énigmatique et menaçante » de « l’œil du cyclone » dans Masques[97] » — « un moment poétique sublime[111] » :

précédente !), et dont Vladimir Jankélévitch rapproche la « pause énigmatique et menaçante » de « l’œil du cyclone » dans Masques[97] » — « un moment poétique sublime[111] » :

Harmoniquement, Jankélévitch observe que « la huitième pour les agréments, la neuvième pour les notes répétées, la dixième pour les sonorités opposées et surtout la dernière pour les accords expérimentent sous toutes ses formes ce sporadisme des accords parfaits, l'insularité tonale qu’il suppose, la mystérieuse circulation mélodique qui le parcourt[113] ».

À tous égards, cette dernière étude constitue le climax de l'œuvre. Selon Anthony Girard, « le compositeur feint de s'éloigner », offrant deux sommets de tension (mesures 31 à 40, puis 140 à 159[114]) avant le véritable climax (mesures 168 à 180) « abrupt, saisissant : il se situe à l'opposé de ce qu'on attend d'un apogée brillant, et donne à la conclusion du recueil un véritable poids émotionnel[115] ». En tant que telle, l'étude pour les accords « n'est pas la plus belle des douze études » au goût de Guy Sacre, « mais c'est indubitablement celle qui révèle le mieux en Debussy d'autres mondes possibles, et demeurés inexplorés[112] » — « Ainsi prenons-nous congé », conclut Harry Halbreich, « non point du Faune voluptueux, mais de l'auditeur passionné et attentif du vent d'Ouest, dont les rafales vivifiaient les nuits de Pourville[116] ».

Création

[modifier | modifier le code]Une incertitude subsiste autour de la création des Études : à quelle date et dans quel cadre ont-elles été présentées en public ? Les ouvrages consacrés à Debussy déclarent que les Douze études ont été créées le à Paris, par le pianiste Walter Rummel[117]. André Boucourechliev n'a pas de mots assez durs envers cet interprète : selon lui, « savoir que l'œuvre fut créée par Walter Rummel en 1916, c'est évoquer un massacre… » — « l'atroce Rummel », ajoute-t-il encore entre parenthèses[56] ! Edward Lockspeiser n'est pas de cet avis, et attribue à ce pianiste, issu d'une lignée de musiciens allemands, « un sens de la musique française pour piano comparable à celui de Gieseking[118] ». Debussy lui-même le tenait en haute estime, comme un « prince des virtuoses[119] ». Cependant, du fait de la guerre, le Guide du Concert n'est pas imprimé[120] et les détails du programme de ce concert ne sont pas connus.

L'incertitude se double de confusion puisque, dans son vaste ouvrage chronologique Music since 1900, un musicologue aussi scrupuleux que Nicolas Slonimsky omet de mentionner le concert de Walter Rummel et propose le [121] comme création des Études, par Marguerite Long à la Société nationale de musique.

Or, dans ses souvenirs, Marguerite Long déclare n'avoir travaillé les Études avec Debussy qu'en 1917 et mentionne, à propos de ce concert : « Comme la S.M.I. l'avait fait au printemps, la S.N.M. rouvrait ses portes. C'est le 10 novembre qu'avec une autre grande œuvre française, je jouai en première audition un groupe des Études de Debussy (dans cet ordre : no 11 pour les arpèges composés, no 10 pour les sonorités opposées, no 1 pour les cinq doigts)[122] ». Il ne devrait subsister aucun doute sur l'année — même non déclarée — de ce concert, puisque la pianiste revient sur cet événement après avoir mentionné « le tragique octobre 1917 » au cours duquel l'état du compositeur s'aggrave brusquement[123].

Marguerite Long n'en écrit pas moins qu'elle interprète ces trois études « en première audition », le , et Nicolas Slonimsky rend compte de ce concert comme d'une présentation intégrale des Études[texte 6],[121]. Cependant, les études no 10 et no 11 avaient déjà été interprétées en public par le pianiste américain George Copeland, le , dans l'Aeolian Hall de New York[124].

La correspondance du compositeur permet de trancher en faveur du concert du , en apportant une précision que ses biographes n'ont pas relevée : le , Debussy félicite Walter Rummel pour son initiative de présenter Quatre études dans un concert au profit de l'« Aide affectueuse aux musiciens », association que le pianiste avait fondée en octobre 1915 avec son épouse, fille du peintre de l'école de Barbizon Jean-Ferdinand Chaigneau[D 18]. Il s'agirait donc encore d'une création partielle des Études, dans le cadre mondain du salon parisien de la comtesse Orlowski[D 18].

Ainsi, comme pour les deux livres des Préludes[125],[126], on ignore les circonstances d'une première audition intégrale des Études.

Interprétation

[modifier | modifier le code]

Dans une lettre du à son éditeur, Debussy déclare : « je pourrai vous jouer ces Études qui effraient vos doigts. Soyez certain que les miens s'arrêtent parfois devant certains passages. Il faut que je reprenne ma respiration comme après une ascension… En vérité, cette musique plane sur les cimes de l'exécution — il y aura de jolis records à établir —[D 19] » Cependant, son état de santé se dégrade rapidement. Le , dans une lettre à Gabriel Fauré, le compositeur admet qu'il renonce à interpréter cette partition, parce qu'il ne sait « plus assez bien jouer du piano pour risquer l'exécution de mes Études. En public, je suis atteint d'une phobie spéciale : il y a trop de touches ; je n'ai plus assez de doigts ; et, tout à coup, je ne sais plus où sont les pédales ! C'est triste et parfaitement angoissant[D 20] ».

Selon Harry Halbreich, « en dépit de sa robustesse », particulièrement agressive dans l'étude pour les accords, « cette musique exige de l'interprète une sorte d'élégance particulière, d'élasticité très difficile à réaliser[97] ».

Marie Duchêne-Thégarid et Diane Fanjul se sont intéressées à cet aspect de la postérité du compositeur : « à sa mort, Debussy laissait son œuvre pianistique entre les mains d’interprètes renommés qui, sur scène, pouvaient transmettre aux auditeurs une interprétation autorisée — en partie du moins — par le compositeur. Mais ni Walter Rummel, ni George Copeland, ni Ricardo Viñes, ni Élie Robert Schmitz ni Maurice Dumesnil ne furent amenés à enseigner leur savoir-faire dans le cadre du Conservatoire[127] ». Ainsi, « Marguerite Long, dont les relations avec Debussy sont aujourd'hui regardées avec circonspection, fut longtemps l'une des rares interprètes et pédagogues » assurant le lien entre la salle de concert et la salle de classe[127].

Celle-ci témoigne, dans ses souvenirs, de l'étonnement du public :

« Au concert, à peine avais-je commencé les do-ré-mi-fa-sol-fa-mi-ré-do de la pièce pour les cinq doigts que, dans le public, une dame réfractaire à l'esprit, et croyant retrouver sans doute les « gammes » fastidieuses de sa jeunesse, s'exclama, suffoquée :

— Tout de même ! Si ce n'était pas signé Debussy !

De vigoureux applaudissements, dont les siens, saluèrent pourtant la fin du morceau, et tout ce que nous avons dit de sa beauté musicale[128]. »

L'humour présent dans les Études — « cet esprit de plagiat ironique », selon l'expression de Vladimir Jankélévitch — témoigne, en effet, de la « bonne humeur de la parodie mutuelle chez les musiciens français : Debussy qui pastiche « Monsieur Czerny », Séverac qui pastiche Daquin, Charles Bordes, Albéniz et Emmanuel Chabrier, Chabrier qui parodie les rodomontades tétralogiques, Satie qui pastiche tout le monde, Saint-Saëns lui-même, dans Le Carnaval des animaux, imitant Offenbach, Berlioz… et Saint-Saëns, Ravel enfin, qui parle si souvent la langue de Domenico Scarlatti — ils mettent tous le souci romantique de leur priorité après le souci de leurs feintes[129] ».

Christian Goubault lie directement les enjeux de l'interprétation aux innovations apportées par le compositeur : « ces Études organisent l'espace et la durée avec changement de registres et de tempos, établissent un inventaire des différenciations du toucher pianistique, des attaques de notes et d'accords (de la caresse et de l'imperceptible à la percussion et à la stridence), des nuances, des reliefs et des volumes (épaisseur et profondeur), des couleurs, des spectres et des strates sonores, des effets de résonance (du fondu/enchaîné aux frottements et battements de notes). Il faut avoir ces données présentes à l'esprit et être doté d'une exceptionnelle sensibilité lorsque l'on aborde ces compositions où le son est véritablement ausculté sous tous ses aspects[130] ».

À la fin du XXe siècle, le pianiste Philippe Cassard considère les Études comme « le piano absolu ». Selon lui, « Debussy retrouve une seconde fraîcheur pour accomplir ce tour d'horizon complet des possibilités du piano. Après le second livre des Préludes, où une dissolution sournoise s'attaque à la mesure, ronge le tempo, étire la respiration, le compositeur rebâtit avec ses deux cahiers d'Études un univers cadré, anguleux[54] ». Ainsi, la « matière sonore » de ce dernier recueil, « naturellement riche et inspirante, stimule l'imagination en permanence, suscite les trouvailles, excite les sens, donne un relief et une palette incomparable de couleurs aux œuvres d'une grande partie de notre répertoire[131] ».

Aldo Ciccolini place les Études dans la grande tradition pianistique instaurée par Mozart et Chopin, en précisant que « ce qui est ajouté au-dessus ou au-dessous de la note (son intensité, son poids, son articulation) est aussi important que la note elle-même. À scruter sur le papier, à ausculter sans cesse au clavier, cette musique rend très exigeant. Elle forme l'oreille à tenir le rôle d'un microscope sonore, qui révèle l'infiniment petit des nuances de couleur, des subtilités harmoniques » :

« Jouer Chopin n'aide pas nécessairement à mieux interpréter Debussy. En revanche, travailler Debussy permet de déceler plus de finesse dans la musique de Chopin[132]. »

Postérité

[modifier | modifier le code]En conclusion de sa correspondance avec Jacques Durand autour des Études, Debussy se confie brièvement : « J'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de foi dans l'avenir des Études. J'espère qu'elle vous plairont, tant pour la musique que pour leur destination[D 17] ? » Selon Émile Vuillermoz, « Debussy, toujours enclin à dissimuler pudiquement ses sentiments intimes sous le masque de l'ironie, disait de ces éblouissantes réalisations : « Elles représentent les mille manières de traiter les pianistes comme ils le méritent ! » Mais, en réalité, il en était secrètement satisfait[55] ».

Le pianiste Jan Michiels regrette que « les Études restent encore aujourd'hui dans l'ombre des Préludes et des Images, bien plus souvent exécutés : même Alfred Cortot, dans sa somme consacrée à la Musique française pour piano, n'accorde que quelques paragraphes au cycle. Ces douze pièces constituent pourtant un moment-clé dans l'histoire de la musique[133] » et le point culminant de son œuvre pour piano, selon Antoine Goléa, qui les considère comme des « chefs-d'œuvre de la musique nouvelle par leur totale liberté formelle, leur fantaisie rythmique, leur prodigieuse invention harmonique de chaque instant[134] ».

Dans son article pour le numéro spécial de La Revue musicale consacré à Debussy, en 1920, Alfred Cortot accorde à peine une page aux Études, contre cinq pages de commentaires autour des Préludes[135]. Reconnaissant dans le dernier recueil de pièces pour piano du compositeur, « avec des combinaisons que les œuvres antérieures nous ont déjà rendues familières et où s'inscrit, de manière si caractéristique, la personnalité de Debussy, toute une gamme insoupçonnée de sensations pianistiques d’autant plus frappantes et originales que la succession d'une idée littéraire ne vient plus expliquer ou atténuer leur audacieuse nouveauté », le pianiste suppose que la qualité musicale et technique de l'œuvre, « où s’affirment sous l'égide d'un grand nom les principes de la virtuosité moderne, suffira peut-être à créer à Debussy, dans la gratitude des professeurs de piano de demain, une place dont son humour le meilleur et le plus ironique n'eût certes pas conçu sans étonnement l'importance didactique exceptionnelle[51] ».

Critiques

[modifier | modifier le code]

Selon Harry Halbreich, « comme toutes les dernières œuvres de Debussy, les Études ont été longtemps considérées comme les produits d'une imagination déclinante, où une abstraction purement cérébrale ne serait point parvenue à pallier l'appauvrissement dû à l'âge et à la maladie[35] ».

La correspondance de Maurice Emmanuel permet de comprendre la désaffection à l'égard des pièces pour piano de 1915 selon une argumentation diamétralement opposée, où ce n'est plus le tarissement de l'imagination qui est en cause, mais son débordement. Attaché à défendre l'œuvre et la mémoire de l'auteur de Pelléas et Mélisande contre Saint-Saëns, qui soutenait que « la recherche de l'originalité ne conduit qu'au baroque » — le vieux maître classique ajoutant qu'« on s'habitue à tout, à la saleté, au crime même, mais il y a, précisément, des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer » pour conclure que « Debussy n'a pas créé un style : il a cultivé l'absence de style, de logique et de sens commun. Mais il avait un nom harmonieux. S'il s'était appelé Martin, on n'en aurait jamais parlé[136] ! » — Maurice Emmanuel proteste mais reconnait, dans sa réponse :

« Je ne prétends pas que sa langue ni son style soient exempts de toute réserve. Je goûte infiniment bon nombre de ces œuvres subtiles, mais il en est quelques-unes, parmi les dernières surtout, où l'auteur, craignant sans doute d'être distancé, s'inflige à lui-même des surenchères et dépasse son but premier : celles-là, je ne les aime point ; je ne les comprends pas. Et je vous abandonne entre autres les duos Blanc et Noir[137]. »

— Maurice Emmanuel à Camille Saint-Saëns, le .

Annette Becker analyse l'animosité réciproque entre Saint-Saëns et Debussy durant la guerre[138] : « Saint-Saëns le traite de cubiste « capable d'atrocités » à la parution d'En blanc et noir. Si cette musique est inaudible pour Saint-Saëns, elle ne peut être que de Kultur allemande, responsable d’atrocités culturelles, kubiste en un mot, selon la croyance que l'invention picturale de l'Espagnol Picasso et du Français Braque possédait la nationalité abjecte de leur marchand Kahnweiler. En réalité, Saint-Saëns traque les tendances modernistes chez Debussy depuis longtemps, et la guerre ranime ce front malgré une façade d'union sacrée de la pure musique française[139] ».

André Suarès justifie cette incompréhension des contemporains : « on y a vu un jeu de la forme rare. L'extrême audace de l'harmonie a trompé sur les sentiments : ici, le parfum cruel de la fleur égare le musicien qui la respire. Il ne discerne plus assez la nature de la plante, et la beauté lui échappe[140] ». Or, une nouvelle orientation critique apparaît durant l'année 1915. Dans la revue Le Mot, « par ignorance ou provocation, Jean Cocteau ne se contente pas de s’en prendre à la musique allemande, il critique aussi la musique en France qui aurait été mise en lambeaux par Debussy puis Ravel[141] » :

« En musique ç'avait été l'époque des entrelacs du fil mélodique,

puis des ondulations et des nœuds, du fil mélodique,

puis Debussy vint, décomposant, dénervant, déchiquetant doucement le fil,

puis Ravel jouant avec la charpie sonore[142]. »

— Jean Cocteau, Nous voudrions vous dire un mot. Réponse à de jeunes musiciens, 1915.

Après les reproches des « anciens maîtres », cette attaque exprime les volontés d'une nouvelle génération, qui préfère Stravinsky à Ravel, et Satie à Stravinsky[143]. C'est ainsi que s'opère une entreprise de mystification — « orchestrée de main de maître par Jean Cocteau », selon Anne Rey[144] — qui tend à « attribuer à Satie non seulement des lauriers mais une priorité d'inspiration[145] ». Cette « manœuvre » s'exprime de manière éclatante lors d'un « Festival Satie » organisé par Cocteau, le [145], où le poète prétend citer « une phrase de Satie qui m'a été dite par Debussy et qui décida de l'esthétique de Pelléas[146] », à laquelle il oppose des aphorismes : « Debussy a dévié… Satie reste intact[145] ».

Ces affirmations de Cocteau sont aujourd'hui durement condamnées[146]. Ornella Volta, spécialiste de Satie, rappelle que « Cocteau n'a jamais été un familier de Debussy, qu'il a sans doute croisé quelquefois aux Ballets russes, sans plus. Il est donc fort improbable, comme il le prétend, que le compositeur de Pelléas lui ait fait des confidences à propos de la dette qu'il aurait contracté vis-à-vis de Satie[147] ». De pareilles déclarations agaçaient jusqu'au compositeur de Parade[note 5],[148], et « cette influence que Jean Cocteau a voulu exercer sur la musique française s'est avérée sans lendemain[149] ».

Devant cette « étonnante évolution de l'opinion, depuis 1902, sur l'importance à accorder à l'œuvre de Debussy », Anne Rey observe qu'« après Pelléas, elle n'épousa plus le sens de l'histoire : apparence « fin de siècle » du Martyre de saint Sébastien en plein apogée du cubisme (1911), distinction glacée de Jeux à un moment où la gaieté est de rigueur[150] » — et ce dernier recueil de pièces pour piano témoignant d'un « choix d'abstraction totale, énigmatique[151] ». Ainsi, Antoine Goléa reconnaît que, musicalement, « la solution dans les Études atteint et dépasse son point critique. Plus que jamais, les admirateurs du premier Debussy, jusqu'à La Mer exclue, parleront, à propos de ces deux cahiers, de musique sans forme, de musique incohérente, de musique de malade[152] ».

Reconnaissance

[modifier | modifier le code]Des trois hypothèses émises par Antoine Goléa — musique sans forme, musique incohérente, musique de malade — hypothèses « qui prennent, avec ces airs de certitude l'allure d’accusations, seule la troisième est exacte — mais exacte non pas dans le sens primaire qui aurait dénié à Debussy malade tout pouvoir d'invention et de composition, mais dans le sens plus subtil et seul vrai, où la liberté intégrale, le total et permanent imprévu de la forme sont, dans toutes les œuvres de la dernière période de Debussy, le signe de la libération intérieure de l'homme et du créateur par rapport aux contingences d'une vie dont il sent qu'il s’éloigne, irrémédiablement[152] ».

Vladimir Jankélévitch considère également que « Debussy est tellement grand, tellement génial qu'il a bien pu devancer l'antidebussysme : les merveilleuses et dures mécaniques d'acier des Épigraphes antiques et des Douze Études réagissent avant les « Six » contre l'impressionnisme[13] ». Anthony Girard en est également frappé : « Avec les Douze Études, on mesure la distance prise par Debussy avec Debussy lui-même[153] ». L'ultime recueil pour piano, « en renonçant aux Images, aux Estampes, à toute cette figuration intensément poétique qui servit de trame à bien des œuvres, des Jeux de vagues aux Parfums de la nuit », concrétise « cette victoire sur le debussysme, sur le poids d'une originalité trop forte, génératrice d'épigones[153] ».

« Debussy entre dans son ère d'effacement[154] », selon l'expression de Jean Barraqué, du moins en France — pour « l'odieux milieu musical de l'entre-deux-guerres[155] », dont André Boucourechliev stigmatise la « pseudo-avant-garde des Six, à l'insigne pauvreté de langage, menés par ce truqueur appelé Cocteau[156] » — car la situation est bien différente en Europe. En Allemagne, le musicologue Hans Heinz Stuckenschmidt, spécialiste de Schönberg, présente Debussy comme « le premier compositeur radical de l'ère musicale nouvelle[154] ». En Hongrie, Béla Bartók, qui interprète en un même concert l'intégralité des Préludes du compositeur français, déclare que « Debussy est le plus grand musicien du XXe siècle[157] ». En France, cependant, Paul Landormy mentionne seulement les Études du compositeur, sans en donner les titres et sans les commenter, dans son histoire de La Musique française (de Franck à Debussy) en 1943[158].

Après la Seconde Guerre mondiale, dans son analyse de l'Introduction du Sacre du printemps de Stravinsky pour son cours de composition au Conservatoire, Olivier Messiaen précise que « Debussy, qui en fut le champion, étend l'irrationalité rythmique à une conception nouvelle de la forme, dans des partitions telles que les Études pour piano ou encore Jeux[159] ». En 1948, Guy Ferchault émet un jugement positif sur l'ouvrage : « Malgré l'apparente sécheresse de ces titres scolastiques, les Douze études sont loin d'être dénuées d'un réel intérêt musical. Indépendamment de leur importance pédagogique, c'est par leur substance musicale pure que ces pièces attirent et retiennent l'attention. À cet égard, elles représentent sans doute l'inspiration la plus frappante, l'exemple le plus achevé, la synthèse la plus parfaite de la notion de style appliquée à l'œuvre pour piano de Claude Debussy[160] ».

L'opinion des critiques évolue, notamment en Angleterre : si Ernest Walker estime encore en 1954 que « la plupart des Études semblent exagérément préoccupées de leur propos technique[texte 7],[161] », Roger Smalley reconsidère la composition des Études en termes de formes nouvelles, dans un article du Musical Times de 1968, intitulé Debussy & Messiaen : « Il ne s'agit pas d'une juxtaposition arbitraire d'éléments disparates, mais d'une musique poétique, expression d'une pensée continue et appliquée, produisant une succession d'images liées entre elles, non par un procédé musical logique et démontrable, mais simplement parce qu'elles sont générées et mises en application par la pensée du compositeur[texte 8],[162] ».

Selon Antoine Goléa, « leur liberté extraordinaire est purement musicale : elle appartient tout entière à Debussy, le visionnaire, que la maladie contribuait à libérer de toute contrainte terrestre, temporelle ou simplement pratique[36] ». À la fin du XXe siècle, Guy Sacre résume l'évolution des jugements portés sur les Études : « Les amoureux du premier, voire du deuxième Debussy, continuent, semble-t-il, de bouder ces pages. Le parti pris d'abstraction, de « musique pure » (l'affreux mot !) dont elles s'accompagnent leur donne à imaginer une œuvre décharnée, cérébrale, un produit de laboratoire ». Mais « ceux qui n'y appliquent, tout bonnement, que leurs oreilles, les aiment chaque jour davantage[163] ».

Influence

[modifier | modifier le code]Dans un entretien radiophonique du , intitulé Mind over Music[164], Edgard Varèse relève, à partir de Jeux, « une certaine dureté de surface, une atmosphère plus austère, une tension plus haute que dans n'importe laquelle de ses œuvres précédentes[165] ». Il estime que « Debussy sentait le changement de pulsation de son époque, et je suis sûr que, s'il n’avait été incurablement malade, nous aurions assisté à une nouvelle orientation de sa musique[166] ». Henrich Strobel confirme cette orientation nouvelle à propos des Études : « Qu'on les aborde du point de vue de la technique ou de la composition, on est étonné de la nouveauté d'esprit qui y règne[57] ».

Vladimir Jankélévitch précise que « Debussy n'est pas seul », et mentionne les études composées à la même époque par Roger-Ducasse, dont les titres rappellent ceux de Debussy : Étude en sol dièse mineur en notes répétées (1914[167]), Quatre études (1915[167]), Étude en la bémol majeur en tierces et Étude en sixtes (1916[168]), Rythmes (1917[168]), Sonorités (1918[168])[169]. Ce compositeur, « élève chéri de Fauré[170] », était un ami proche de Debussy et un excellent pianiste, au point de créer en duo avec lui la suite En blanc et noir, le [117]. Les Études qu'il compose alors sont créées par Marguerite Long, le , et saluées par Debussy avec enthousiasme[171] : « J'ai entendu vos Études, si difficiles, pour lesquelles les doigts de Marguerite Long se sont multipliés[172],[D 21] ! » Guy Sacre observe, par ailleurs, qu'« au contraire de celle de Debussy, contemporaine, l'étude en sol bémol, pour les sixtes, choisit la rutilance de la couleur et l'éclat de la sonorité[173] ».

Selon Edward Lockspeiser, « le prélude du Tombeau de Couperin de Ravel évoque la première des Douze Études[174] ». Jan Michiels note que Paul Dukas fait allusion à l'étude pour les sixtes et au Prélude à l'Après-midi d'un faune dans La plainte, au loin, du faune… du Tombeau de Claude Debussy commandé par la Revue musicale, en 1920[175]. Parmi les compositeurs français de la seconde moitié du XXe siècle, Olivier Messiaen se concentre « tant sur l'écriture instrumentale que sur la théorie de composition[176] » dans ses Quatre études de rythme (1950[177]) et André Boucourechliev rend hommage à l'étude pour les quartes dans ses Six Études d'après Piranèse (1975[178])[179]. Pour cette génération de musiciens, les Études de Debussy représentent « un laboratoire de composition, un lieu de prospective[176] ».

Roland de Candé relève dans « ce chef-d'œuvre visionnaire » des Études « une extraordinaire subtilité de rythmes et de timbres, avec des gradations d'intensités et d'attaques, très en avance sur l'époque. Debussy invente tout : cette musique est étrangère à tout principe préexistant. L'harmonie tonale est dépassée : il n'en reste que l'ombre, le symbole. La technique pianistique crée un monde nouveau, qui anticipe les recherches d'après 1950 et en est même l'étape inaugurale[180] ».

Vladimir Jankélévitch évoque l'influence du « douloureux Debussy des dernières années » sur les Douze Études, op. 33 de Karol Szymanowski, « lorsque l’écriture commence à se découper en dents de scie, devient corrosive et méchante, fait racler partout les violons mélodieux[181] ». Enfin, Paul Roberts considère que, dans ces pièces, « Debussy annonce directement le langage pianistique de Bartók, même sans les harmonies violemment dissonantes de Bartók[182] » — rapprochement confirmé par Harry Halbreich pour les Trois Études, op. 18 du musicien hongrois, qui sont d'« un Debussy qui connaîtrait Schönberg, relevé de lointains souvenirs folkloriques[183] ».

Dans la musique pour piano, cependant, une influence plus précise des Études se vérifie dans les Douze études d'interprétation[184],[185] de Maurice Ohana, également composées en deux livres, de 1982 à 1985[186]. Selon Paul Roberts, dans ces deux œuvres, « l'instrument ne subit pas la musique, mais en est la source : il explore et découvre sans cesse sur le plan de la résonance, de la texture et du timbre[81] ». Alain Poirier considère « le rapprochement avec le premier cahier des Études de Debussy, encore plus évident dans les études consacrées à un intervalle — les secondes (no 8), quintes (no 5), septièmes (no 7) et neuvièmes (no 10) — précisément les seuls intervalles que n’avait pas abordés Debussy[186] ».

Dans une perspective plus classique, en 1939, le pianiste et compositeur Robert Casadesus avait consacré ses Huit Études, op. 28[187] aux intervalles et aux recherches de timbres — les tierces (no 1), quartes et quintes (no 4), octaves (no 2), accords (no 7) et sonorités (no 3) — déjà illustrés dans les Études de Debussy[188].

De 2000 à 2011[189], Karol Beffa compose douze Études pour piano, publiées en deux cahiers — « les six études du premier cahier jouent sur les intervalles : tierces et quintes pour la première, octaves pour la deuxième, septièmes pour la troisième, etc. Cascades de notes, balancements d'accords et trois pour deux rappellent les Arpèges composés de Debussy[190] ».

Frank Dowe rapproche l'asymétrie des rythmes de certaines Études, notamment celle pour les notes répétées, de la musique de Stravinsky[191], dont les audaces polyrythmiques remontent aux Quatre Études, op. 7 (1908[192]). Par leur finesse rythmique, d'intensité et d'attaque, les Études ouvrent la voie à des compositeurs tels que Messiaen, Boulez, Jean Barraqué ou encore Stockhausen[40], jusqu'à Toshio Hosokawa dans ses Études I-VI de 2013[193]. Le pianiste Philippe Cassard étend encore l'influence de cette œuvre aux styles de Webern, Britten, Dutilleux, Bill Evans, Thelonious Monk et Erroll Garner[60].

Analyse

[modifier | modifier le code]

Pierre Boulez entend analyser les Études « dans le grand détail, sans les éloigner du corpus pour piano de Debussy et en mettant en évidence leurs rapports avec les autres œuvres » :

« Il y avait beaucoup à dire, les Études étaient négligées et sous-estimées et je tenais à leur donner toute leur valeur : elles sont à mes yeux très importantes, non seulement pour l’écriture du piano mais pour la conception musicale. Et c’est une des œuvres auxquelles Debussy tenait le plus[194]. »

— Pierre Boulez, Regards sur Debussy, 2013.

Antoine Goléa estime que, « pour Debussy, les questions techniques n’étaient que des prétextes. Ce qui l’intéressait, c'étaient trois ordres de problèmes de structure purement musicale :

- le problème de certaines structures harmoniques, parfaitement étrangères aux structures tonales, dont l’étude pour les quartes offre l’exemple le plus accompli ;

- le problème des timbres, qui surgit particulièrement dans l'étude pour les sonorités opposées ;

- enfin, le problème de la liberté de la forme, le plus grand des problèmes de la musique de Debussy[195] ».

Structures harmoniques

[modifier | modifier le code]André Boucourechliev considère que la première étude, pour les cinq doigts, « fait d'emblée comprendre la technique des ruptures. Tout le matériau découle des cinq notes de la gamme diatonique. On comprend aussi que do-ré-mi-fa-sol n'est pas « le thème » — il n'y a pas de thème — mais le programme de l'œuvre, qui fait sa cohérence. Quant à la tonalité, elle est mise à rude épreuve, et cela, loin de tout chromatisme. À peine a-t-on énoncé une tonalité que l'on se retrouve dans une autre, dans aucune, dans un rappel. Harmoniquement, c'est un jeu de chat et de souris[48] » :

Edward Lockspeiser souligne l'importance de « l'accord de septième diminuée, qui a pour propriété particulière de constituer un accord-pivot, modulant, capable de se ramifier en l’une de huit tonalités (quatre majeures et quatre mineures). Si toutefois cet accord ne sert pas à moduler en un autre ton mais se trouve lié à d’autres accords de septième en succession, cela crée un sentiment de suspens continu[196] » :

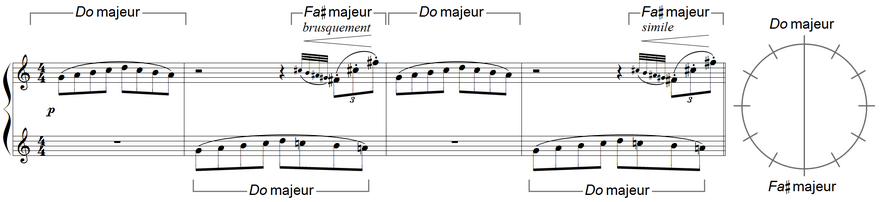

Dans l'ensemble des Études, Vladimir Jankélévitch s'émerveille de « ce pouvoir magique d’évoquer l’immensité à travers une fracture infinitésimale de l'harmonie[197] » : « Ici la bitonalité grince et dissone rageusement ; ici la fausse note blesse et déchire ; ici la violence est morsure et griffure[68] ! » Analysant plus en détail les relations entre les accords, le musicologue observe une « alternance, dans l'étude pour les sonorités opposées, entre les deux tons de la bémol et de mi majeur. Or, cette étude laisse apparaître des éclaircies en do majeur qui déchirent inopinément le ton général[197] » :

Dans une double perspective, musicologique et philosophique, cette polytonalité « exprime poétiquement la coexistence et la coprésence de toutes les créatures et crée une atmosphère harmonique où les accords, saisis dans leur stade évanescent, vibrent et frissonnent avec une divine ambiguïté[198] ».

Sonorités

[modifier | modifier le code]Selon Jan Michiels, les titres des Études « confirment que Debussy n'utilise pas de catalyseurs extérieurs à la pure musique, comme dans La Mer, dans les Images ou même dans les Préludes, où les titres descriptifs ne trouvent leur place qu'après la double barre de mesure finale. Le son pur, un intervalle seul, une texture particulière, un geste pianistique spécifique sont les seules références sur lesquelles le compositeur bâtit ses Études[133] ».