Ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles

| Ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles | ||

| Ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles via Dijon et Lyon-Perrache |

||

|

| ||

| Pays | ||

|---|---|---|

| Villes desservies | Paris, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Villefranche-sur-Saône, Lyon, Vienne, Valence, Montélimar, Orange, Avignon, Arles, Miramas, Marseille | |

| Historique | ||

| Mise en service | 1847 – 1855 | |

| Électrification | 1949 – 1962 | |

| Concessionnaires | MA (1843 – 1852) PL (1845 – 1852) LA (1846 – 1852) PL (1852 – 1857) LM (1852 – 1857) PLM (1857 – 1937) SNCF (1938 – 1997) RFF (1997 – 2014) SNCF (depuis 2015) |

|

| Caractéristiques techniques | ||

| Numéro officiel | 830 000 | |

| Longueur | 863 km | |

| Écartement | standard (1,435 m) | |

| Électrification | 1500 V continu | |

| Nombre de voies | Double voie Sections à 3, 4 ou 6 voies Doublée sur la totalité du parcours |

|

| Signalisation | BAL | |

| Trafic | ||

| Propriétaire | SNCF | |

| Exploitant(s) | SNCF et diverses autres entreprises ferroviaires | |

| Trafic | TER, RER D[1], Transilien R[1], Intercités, TGV, fret | |

| Schéma de la ligne | ||

| modifier |

||

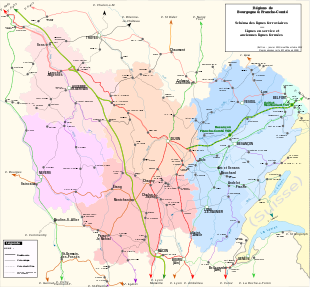

La ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, appelée aussi « Ligne PLM » d'après le sigle de l'ancienne Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ou encore « artère impériale » ou « ligne impériale » en raison de son inauguration en par le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, est une ligne de chemin de fer de 863 km reliant les trois premières agglomérations urbaines françaises : Paris, Lyon et Marseille. Exploitée depuis 1857 par le PLM, puis après 1938 par la SNCF, elle est l'artère maîtresse du réseau ferroviaire français. Elle traverse quatre régions : Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Elle constitue la ligne 830 000[2] du réseau ferré national.

Elle est aujourd'hui presque entièrement doublée par une ligne à grande vitesse composée de trois tronçons successifs, la LGV Sud-Est, la LGV Rhône-Alpes et la LGV Méditerranée, et se trouve, de ce fait, délestée de l'essentiel de son trafic de grandes lignes. Avant l'arrivée des TGV en 1981, le train phare de cette ligne était Le Mistral qui reliait Paris à Marseille en 6 h 40 min.

De 1997 à 2014, elle est, comme le reste du réseau national, la propriété de Réseau ferré de France puis de SNCF Réseau jusqu'en 2019. Elle redevient propriété de l'État au .

Histoire

[modifier | modifier le code]Création de la ligne

[modifier | modifier le code]L'axe de Paris à la Méditerranée via Marseille apparaît déjà comme un axe majeur de circulation avant que ne soit créé le premier chemin de fer. Cette relation devient donc un sujet incontournable[3] au cœur des projets et des polémiques accompagnant le développement de ce nouveau mode de transport terrestre. Cet intérêt résulte notamment des difficultés rencontrées pour le transport des marchandises par voie de terre et par voie fluviale.

Stendhal qui, comme nombre de ses contemporains, n'est pas favorable à cette nouveauté, l'écrit en 1832 dans son recueil Mémoires d'un touriste[4].

Mais dans cette période pionnière, les réalisations restent dans un premier temps cantonnées à de courtes distances comme la ligne de Saint-Étienne à Andrézieux (1827), ou celle de Montpellier à Sète (1839), et dans un deuxième temps limitées à des amorces de futures grandes lignes comme Paris - Orléans ou Paris - Rouen, qui offrent des parcours moins difficiles à réaliser et avec un important potentiel de trafic.

En 1838, Lamartine, fervent partisan du chemin de fer et président du Conseil général de Saône-et-Loire, soutient lors d'un discours le tracé d'une ligne entre Paris et Marseille. À la même date, le directeur général des Ponts et Chaussées de l'époque, Baptiste Legrand présente officiellement le projet d'un réseau de chemins de fer centré sur Paris. Ce projet, appelé « l'Étoile de Legrand », est voté le [5]. Il prévoit l'établissement d'un système de lignes ferroviaires en étoile, ayant Paris pour centre, qui comprend en outre la liaison de Paris à la Méditerranée par Lyon, Marseille et Sète. Cette liaison, qui présente un intérêt économique de première importance, deviendra la plus grande artère ferroviaire française.

De Paris à Lyon

[modifier | modifier le code]Le tracé de la ligne sur le territoire de la Bourgogne, pour relier Laroche - Migennes à Chalon-sur-Saône présente la difficulté de franchissement du seuil de Bourgogne, ligne de partage des eaux entre les vallées de la Seine et de la Saône. Ce tracé qui doit, selon le vœu des Dijonnais, prendre en compte la desserte de Dijon, seule ville importante du trajet en Bourgogne, a fait l'objet de plusieurs propositions et variantes.

Parmi ces propositions, celle de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Courtois retient, si le chemin de Lyon doit être commun avec le chemin de Strasbourg, un projet passant par la Brie, suivant les vallées de la Marne, de l'Aube et de la Tille. Le tracé proposé par Hyacinthe Bruchet[6] suit la vallée de la Seine, de l'Yonne et du Serein pour arriver à Chagny. Ce tracé est le plus court mais il évite Dijon. Le tracé d'Arnollet suit la Seine en passant par Troyes ; celui de l'ingénieur Polonceau, en 1840, suivait la vallée de l'Armançon jusqu'à Semur-en-Auxois puis le canal de Bourgogne pour passer du bassin de la Seine à celui de la Saône sans souterrain.

Des trois projets retenus, ceux d'Arnollet, de Bruchet et de Polonceau, le comte Daru, qui présidait la commission supérieure des chemins de fer, pair de France, donne la préférence au projet du passage par la vallée de l'Yonne, Pont-d'Ouche et Beaune avec contournement du mont Afrique ou percement d'un souterrain. Ce choix imposait la création d'un embranchement pour la desserte de Dijon, seule ville importante dans la région. Henry Darcy, ingénieur en chef du département de la Côte-d'Or et dijonnais, propose alors un autre tracé, passant par Blaisy-Bas. Il nécessite le percement d'un souterrain (tunnel de Blaisy-Bas) mais est plus court que celui envisagé initialement sous le mont Afrique et présente un profil moins sévère. La distance entre Paris et Dijon étant ainsi raccourcie et le coût moins élevé, le tracé par la ville de Dijon est donc finalement retenu et inscrit dans la loi du [7],[8].

Une première concession fut attribuée en janvier 1844[9] à un groupe financier conduit par le banquier Delamarre qui constitua une compagnie du nom de l'« Union ». Dans l'impossibilité de remplir ses engagements envers l'État par manque de ressources financières, elle eut une vie éphémère et dut se dissoudre. Une ordonnance du autorisa une nouvelle « Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Lyon », formée au capital de 200 millions de francs. La concession fut accordée pour une durée de 41 ans et 90 jours. Par manque de crédits, cette Compagnie ne put mener sa tâche à bien et fut liquidée. L'État prit possession du chemin de fer de Paris à Lyon par décret du . Par décret du , une nouvelle Compagnie reçut la concession directe du Chemin de fer de Paris à Lyon. Le décret du approuva les statuts de la Société formée sous la dénomination de Compagnie de Paris à Lyon. Les travaux de la section de Paris à Tonnerre, qui ne présentaient pas de difficultés particulières, arrivaient à leur terme. La section Melun - Montereau fut mise en service provisoire le et toute la section de Paris à Tonnerre, soit 196 km, était ouverte le [10]. Le service s'effectua avec sept relations journalières au départ de Paris pour une durée de voyage de sept heures[11]. L'inauguration du [12] se fit en présence de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République.

L'ouverture au public de la section Dijon – Chalon-sur-Saône eut lieu le sans solennité. L'inauguration de la section de ligne de Tonnerre à Dijon eut lieu le et l'ouverture au public le . La section restante de Chalon-sur-Saône à Lyon-Vaise ouvrait trois ans plus tard, le [13].

De Lyon à Avignon

[modifier | modifier le code]Une loi du autorise la concession par adjudication d'une ligne de Lyon à Avignon avec embranchement sur Grenoble[14]. La ligne est adjugée le à Monsieur Paulin Talabot. Cette adjudication est approuvée par une ordonnance royale le lendemain[15].

Les statuts définitifs de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon sont signés le , et homologués par une ordonnance royale le [16]. Au cours de l’année 1847, la compagnie n’arrivant pas à rassembler des fonds suffisants, renonce à la concession et son assemblée générale vote sa dissolution le . Le , une décision du ministre des Travaux publics prononce sa déchéance.

Une loi du autorise à nouveau la concession par adjudication d'une ligne de Lyon à Avignon[17]. La ligne est adjugée le à Messieurs Étienne-François Génissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blund, Basile Parent, Drouillard, Benoist et compagnie. Cette adjudication est approuvée par un décret à la même date[18]. Les statuts de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon sont signés le , et la compagnie est autorisée par décret présidentiel le [19]. L'embranchement sur Grenoble ne fait cette fois pas partie de la concession, et sera attribué à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble le [20].

Le , les compagnies du chemin de fer de Marseille à Avignon et du chemin de fer de Lyon à Avignon signent une convention prévoyant le rachat de la première par la seconde. Une loi du acte ce rachat, et rassemble différentes concessions du sud-est de la France au sein de la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon, renommée Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée[21].

C'est la Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée qui mettra finalement la ligne en service de 1854 à 1856[22],[23] :

- le d'Avignon à Orange et d'Orange à Valence ;

- le de Valence à Lyon-Guillotière ;

- le de Lyon-Guillotière à Lyon-Perrache.

D'Avignon à Marseille

[modifier | modifier le code]Ce tronçon a été le premier à se concrétiser. Une loi du concède pour 33 ans le chemin de fer de Marseille à Avignon à MM. Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta selon les termes de conventions signées les et [24].

Les statuts définitifs de la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon sont signés le . La Compagnie est autorisée par ordonnance royale le lendemain[25].

En 1848, la Compagnie se trouve en cessation de paiements. Un arrêté du président du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, signé le , place la ligne et l’ensemble de ses installations sous séquestre[26]. Le , une loi offre la garantie financière de l’État à la compagnie à concurrence de 30 millions de francs[27].

Le , les compagnies du chemin de fer de Marseille à Avignon et du chemin de fer de Lyon à Avignon signent une convention prévoyant le rachat de la première par la seconde. Une loi du acte ce rachat, et rassemble différentes concessions du sud-est de la France au sein de la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon, renommée Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée[21]. Un décret présidentiel du lève le séquestre de la ligne de Marseille à Avignon[28].

La Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée disparaît, absorbée dans la fusion, approuvée par décret du , des compagnies suivantes :

- la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon ;

- la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais ;

- la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève ;

- la Compagnie du chemin de fer Grand-Central de France (en partie).

Ainsi sera formée la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, communément désignée par la suite sous le nom de Paris-Lyon-Méditerranée ou son sigle PLM.

Électrification de la ligne

[modifier | modifier le code]Dès 1923, la compagnie exploitante PLM envisage l'électrification de la ligne impériale. Toutefois, le choix du type d'installation nécessite des expérimentations sur plusieurs lignes secondaires qui ont servi de laboratoire.

Outre les études de faisabilité menées durant les années 1930, le projet d'électrification est approuvé le avec commencement des travaux en 1946[29].

La totalité de la ligne est électrifiée en 1500 V continu depuis 1962, avec mise en service depuis 1949 suivant les tronçons, aux dates suivantes :

- : Laroche - Migennes – Dijon. Mise sous tension. L'ouverture au service commercial eut lieu le [30] :

- L'inauguration du tronçon Dijon – Laroche - Migennes eut lieu le . La traction des trains se fit au moyen de machines BB 8100, CC 7100 et 2D2 9100 ;

- : Paris – Laroche - Migennes (via Combs-la-Ville – Moret et Corbeil – Héricy) ;

- : Dijon – Chalon-sur-Saône ;

- : Chalon – Lyon-Perrache ;

- : Collonges – Lyon-Brotteaux / Lyon-Guillotière / Lyon-Perrache ;

- En raison de cette électrification entre Paris et Lyon, opérationnelle en 1952, un changement de machine est nécessaire à Lyon, la poursuite du trajet se faisant en traction à vapeur entre Lyon et Marseille.

- : Lyon-Guillotière – Chasse-sur-Rhône (voies marchandises) ;

- : Chasse – Valence – Loriol ;

- : Loriol – Avignon ;

- : Avignon – Tarascon (vers Nîmes) ;

- : Tarascon – Miramas (trafic marchandises) ;

- : Miramas – Marseille[31].

Dans les années 1970, l'augmentation du trafic dans la vallée du Rhône a nécessité le renforcement des sous-stations existantes. Les anciennes installations à vapeur de mercure sont remplacées par des groupes redresseurs à silicium.

Dans le cadre de l'arrivée du TGV Sud-Est et du relèvement de certaines sections à 200 km/h, de nouveaux travaux de mise à niveau ont été réalisés. De nouvelles sous-stations sont créées entre le sud de la Drôme et Marseille au cours de l'année 1983[29].

Sur l'ensemble de son parcours, la ligne est équipée de 85 sous-stations, espacées en moyenne tous les 10 kilomètres[32].

Premier record de vitesse sur rail

[modifier | modifier le code]L'électrification et les caractéristiques géométriques de la ligne entre Gevrey-Chambertin et Beaune ont permis d'entreprendre et de réussir, le le premier record de vitesse sur rail. Avec un train de 218 tonnes composé de trois voitures de type DEV et tracté par la CC 7121, la vitesse de 243 km/h fut obtenue vers le km 331 à proximité de Vougeot.

Chronologie des temps de parcours

[modifier | modifier le code]Le , les journaux annoncent :

« Le premier train rapide de Paris à Marseille partira aujourd'hui à 7 h 15 du soir et arrivera à Marseille le lendemain à 11 h 40, soit 16 heures et 25 minutes après. Il s'arrêtera à Montereau, Laroche, Tonnerre, Darcey, Dijon, Chagny et Mâcon cinq minutes ; à Lyon seize minutes ; à Vienne, Saint-Rambert, Valence, Montélimar, Avignon, Tarascon, Arles, cinq minutes également, soit en tout quinze arrêts. »

En 1913, un rapide partant à 9 h de Paris arrive à 19 h 25 à Marseille, soit en 10 h 25, après six arrêts pour un total de 35 minutes[33].

De 1935 à 1938, le meilleur temps de parcours était réalisé par un train à vapeur « aérodynamique » léger ultra rapide (140 km/h en pointe), avec un aller-retour quotidien accessible uniquement en 1re et 2e classe, donc sans 3e classe. En 1938, selon la SNCF, le temps de parcours estimé est de 9 h 20[34].

En 1954, le meilleur temps est de 8 h 03 pour le train de luxe « Le Mistral », en 1re classe, 2e classe et Pullman.

En 1962, l'électrification atteint Marseille, et le gain est d'environ 1 heure : 7 h 10 pour le Mistral, en 1re classe avec supplément.

Une nouvelle augmentation des vitesses intervient en 1969, avec de nouveaux matériels représentés par les Trans-Europ-Express (TEE) ; le temps de parcours en 1975 est réduit à 6 h 40 pour Le Mistral[35].

La construction de la LGV Sud-Est de Paris à Lyon, puis de la LGV Rhône-Alpes de Lyon à Valence et enfin de la LGV Méditerranée de Valence à Marseille réduit encore les temps de parcours (5 h 30 en 1981, 4 h 42 en 1983, 4 h 14 en 1994, et 3 h depuis 2001), par le report des trains depuis la ligne classique.

En 2014, le temps de parcours minimal est de 3 h 05 (contre un minimum de 2 h 50 auparavant), et la moyenne des temps de parcours est de 3 h 15[36].

En , la durée moyenne du trajet par TGV est de 3 h 23 min (203 minutes)[37].

Tracé

[modifier | modifier le code]

Le tracé de cette ligne comprend deux parties distinctes : Paris – Dijon, d'une part, et Dijon – Marseille, d'autre part.

De Paris à Dijon

[modifier | modifier le code]La ligne suit une orientation générale nord-ouest - sud-est, remontant successivement la vallée de la Seine (sur sa rive droite) qu'elle franchit à Melun, puis les vallées de l'Yonne, de l'Armançon et de la Brenne. Elle franchit la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée à 405 m d'altitude par le tunnel de Blaisy-Bas (4 100 m) au prix de rampes de 8 ‰ de part et d'autre entre Les Laumes - Alésia et Dijon-Ville.

Description détaillée du tracé entre Paris et Dijon

[modifier | modifier le code]La ligne traverse la commune de Charenton-le-Pont, la Marne et longe la limite communale de Maisons-Alfort et Alfortville à l'ouest de la Nationale 6. Au PK 8, situé sur la commune de Créteil, le raccordement de la ligne de Villeneuve-Saint-Georges à la bifurcation de Moisenay (LGV) (LGV Interconnexion Est) permet aux TGV d'accéder directement à la LGV.

À la hauteur du carrefour Pompadour, trois voies (V2M, V1bis et V2bis) contournent le triage par l'ouest sur la rive droite de la Seine via les gares de Créteil-Pompadour, l'ancienne station Villeneuve-Prairie et Villeneuve-Triage et trois voies (V1, V2 et V1M) contournent le triage par l'est en longeant la Nationale 6. Ces six voies traversent ensuite les communes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges.

Du PK 15,913 (Villeneuve-Saint-Georges) au PK 25,388 (Quincy-sous-Sénart), la ligne traverse successivement les communes de Montgeron, Yerres, Brunoy et Boussy-Saint-Antoine en longeant la Nationale 6 par l'est.

Toutes les gares desservies comportent trois quais, l'un situé entre la voie 2 et la voie 1bis, et les deux autres côté extérieur de la voie 1 et voie 2bis.

Du PK 25,388 (Quincy-sous-Sénart) au PK 44,076 (Melun), la ligne passe par les zones industrielles de Lieusaint et Moissy-Cramayel. Au PK 28,872 se trouve le deuxième raccordement vers la LGV Sud-Est. La ligne traverse ensuite Savigny-le-Temple et Cesson (Saint-Leu), franchit la Seine par le viaduc du Mée au PK 42,729 pour arriver à Melun.

Toutes les gares desservies entre Combs-la-Ville et Melun comportent deux quais, l'un situé entre les voies 1 et 1bis, l'autre entre les voies 2 et 2bis.

À la sortie de la gare de Melun, la ligne passe au-dessus de la branche d'Héricy par un saut-de-mouton du PK 45,275 au PK 45,334 et franchit le tunnel de La Rochette du PK 46,099 au PK 46,179. Elle longe la rive gauche de la Seine, traverse la forêt de Fontainebleau en passant par le viaduc qui enjambe la vallée de Changis à Avon, puis, après la gare de Moret-Veneux-les-Sablons, traverse le Loing, et retrouve la rive gauche de la Seine jusqu’à Montereau.

Après cette gare, la ligne longe la rive gauche de l'Yonne et traverse cette rivière juste avant la gare de Laroche - Migennes.

Après Laroche, elle suit la vallée de l'Armançon et le canal de Bourgogne jusqu’à la gare de Montbard. C’est peu avant cette gare que se situe le troisième raccordement vers la LGV Sud-Est.

Passé Montbard et après la gare de Blaisy-Bas, la ligne doit franchir le seuil de Bourgogne par plusieurs tunnels et viaducs. Elle finit, en suivant la vallée de l’Ouche, par atteindre la gare de Dijon-Ville.

De Dijon à Marseille

[modifier | modifier le code]

La ligne, orientée nord-sud, longe la Saône sur la rive droite, puis le Rhône qu'elle franchit à la sortie de la gare de Lyon-Perrache sur la rive gauche. À partir d'Arles, elle s'éloigne du fleuve et s'oriente vers l'est en direction de Marseille qu'elle atteint après avoir longé le nord de l'étang de Berre et franchi l'Estaque par le tunnel de la Nerthe long de 4 638 m.

À partir de Givors-Canal, la ligne est dédoublée par la ligne de Givors-Canal à Grezan également dénommée « ligne de la rive droite du Rhône ». Les caractéristiques moins performantes de cette ligne font qu'elle est actuellement, essentiellement utilisée pour le trafic fret et accidentellement en cas de détournement par des circulations voyageurs. Elle permet, en cas de besoin, de rejoindre Marseille. Les deux lignes sont reliées par des ouvrages de franchissement du Rhône à Saint-Rambert-d'Albon, (Saint-Rambert-d'Albon – Peyraud), Livron (Livron – La Voulte-sur-Rhône), et Avignon-Centre, (Avignon-Centre – Villeneuve-lès-Avignon).

Infrastructures

[modifier | modifier le code]De Paris à Dijon

[modifier | modifier le code]- Paris - Villeneuve-Saint-Georges : 6 voies (quadruplement en 1884, sextuplement par la pose des voies 1M et 2M en 1904, à l'ouest des voies déjà existantes).

- Villeneuve-Saint-Georges - Melun : 4 voies[38]

- Melun - Montereau : 2 voies[39]

- Montereau - Saint-Florentin : 4 voies

- Saint-Florentin - Les Laumes-Alésia : 2 voies

- - Les 2 voies sont banalisées entre les gares des Laumes-Alésia et de Tonnerre.

- Plus précisément : la voie 1 est banalisée entre Tonnerre et Nuits-sous-Ravières et la voie 2 est banalisée du Km 407,3 jusqu'à Nuits-sous-Ravières.

- - La gare de Nuits-sous-Ravière commande, à l'aide d'un poste de type PRA (PRS de première génération), ses installations de sécurité comprenant, outre les voies 1 et 2 banalisées, une voie de garage paire et, côté impair, une voie banalisée.

- - La gare de Montbard gère les installations de sécurité d'Aisy (évitements de circulation voies 1 et 2, du raccordement TGV de Passilly-Aisy, les changements de voie entre voies banalisées (Bif. du Km 241,1 et Bif. du Km 248,0) et des évitements de Nogent-lès-Montbard (Km 245,5 et Km 246,6) par l'intermédiaire de PRS.

- Les Laumes-Alésia - Blaisy-Bas : 4 voies

- Blaisy-Bas - Dijon-Ville : 2 voies banalisées comportant :

- - une voie de garage à Plombières-lès-Dijon ainsi qu'à Mâlain et trois points de changement de voie (bifurcations de Plombières au Km 307,3, celle du Km 292,8 et celle de Lantenay au Km 298,1, franchissables en voie déviée à 60 km/h.

- - L'ensemble des installations de sécurité du parcours Dijon - Blaisy ont été télécommandées par le poste de commandement de Dijon de 1949 jusqu'au , date de mise en service du PAI de Dijon qui a repris cette télécommande.

De Dijon-Ville à Lyon-Perrache

[modifier | modifier le code]- Dijon-Ville - Perrigny Poste 1[40] : 4 voies banalisées dénommées : 1 Belfort, 2 Belfort, 1 Chagny et 2 Chagny

- Perrigny Poste 1 - Chagny : 2 voies

- - Ce tronçon de ligne dispose de :

- — à Nuits-Saint-Georges : deux voies de garage (une voie de garage de sens pair et une voie de garage de sens impair), avec entrée des trains à la vitesse de 30 km/h,

- — à Beaune : une voie d'évitement[41] de sens pair centrale et une voie d'évitement de sens impair, toutes deux avec entrée des trains à la vitesse de 60 km/h,

- — à Chagny : une voie d'évitement impaire dénommée 3 Évitement et une voie 1 Ter en gare pour la desserte voyageurs ainsi que des voies de service du secteur Nevers. La gare de Chagny est gare de bifurcation pour la direction de Montchanin, gare qui donne ensuite les directions de Paray-le-Monial et Nevers. Le poste d'aiguillage de Chagny Poste 1 commande les installations des bifurcations sud côté Chalon-sur-Saône et nord côté Beaune de ou vers Nevers. Les installations des voies du secteur Nevers (composé en gare de trois voies principales dénommées voie A, voie B, et voie C ainsi qu'une bifurcation en direction de Santenay-les-Bains éloignée d'environ 1,6 km du bâtiment voyageurs. Ces installations sont commandées depuis le poste de Chagny P2 par un poste mécanique (zone de gare) et un PRCI (zone éloignée).

Sur le parcours de Gevrey-Chambertin à Chagny, les deux voies principales sont encore équipées d'installations permettant la circulation occasionnelle des trains sous le régime de la voie unique temporaire. Ces installations sont appelées VUTP (voie unique temporaire à caractère permanent). Elles furent les installations servant de précurseur à la création des IPCS. Ces installations sont désormais obsolètes et leur modernisation par transformation en IPCS est prévue. Ce régime de circulation permet l’entrée des trains à contre-sens sans arrêt et sans préavis aux conducteurs. L'accès des trains à contre-sens se fait au moyen d'un aiguillage de communication entre les deux voies franchi en pointe à la vitesse de 30 km/h et la vitesse en ligne est limitée à 70 km/h. Ce parcours équipé de VUTP comportent les sept points de changement de voie de :

- - Gevrey-Chambertin, Vougeot - Gilly-lès-Cîteaux, Nuits-Saint-Georges, Corgoloin, Beaune, Meursault et Chagny.

- - Les installations de sécurité de cette section de ligne, à l'exception de Chagny Poste 1, qui lui est commandé par un poste de type mécanique 45, sont commandées par des serrures électromécaniques « Jeumont » datant de l'électrification de la ligne (années 1950). Elles sont complétées pour la commande des VUTP par des leviers de type « I » à cran, VCm et transmetteurs.

- Chagny - Chalon-sur-Saône : 2 voies équipées d'IPCS créées en 2003 à l'occasion du remplacement des deux postes mécaniques de type CSEE de Chalon-sur-Saône par un PAI.

- Chalon-sur-Saône - Saint-Germain-au-Mont-d'Or : 2 voies

- - Ce tronçon de ligne dispose de :

- — à Chalon-sur-Saône : La gare de Chalon-sur-Saône est gare de bifurcation pour les deux directions de Verdun-sur-le-Doubs (Ligne de Seurre à Chalon-sur-Saône) et Saint-Marcel (Saône-et-Loire) (Ligne de Chalon-sur-Saône à Bourg-en-Bresse) desservies pour le fret. Elle dispose de trois voies principales banalisée de sens impaire dénommées voie A (de courte longueur, utilisée pour les origines et terminus de TER), voie C, et voie D ; la voie D est majoritairement utilisée pour la réception des trains de voyageurs de desserte. Côté sens pair, la gare dispose de trois voies principales : 2 Bis, E et F ; la voie 2 Bis est majoritairement utilisée pour la réception des trains de voyageurs de desserte. La gare dispose également, au chantier Saint-Côme, au sud de la gare, de deux faisceaux de voies de service et de deux voies de garage pair.

- — à Sennecey-le-Grand : une voie d'évitement de sens pair, (voie 2 Bis),

- — à Tournus : une voie d'évitement de sens impair (voie 1 Bis), et une voie 4 garage de sens pair,

- — à Uchizy : au Km 416, une voie d'évitement de sens pair (voie 2 Bis),

- — à Fleurville Pont-de-Vaux : une voie 3 garage de sens impair,

- — à Senozan : La gare de Senozan ne dispose plus d'aucune installation de sécurité. Les deux voies de garage, paire et impaire, ainsi que les voies de service ont été déposées à l'occasion des travaux de modernisation et de remplacement des VUTP par les IPCS (2012/2013).

- — à Pontanevaux : une voie de garage pour chaque sens de circulation.

La section de ligne Chalon-sur-Saône a été équipée en 2012 et 2013 d'IPCS qui ont remplacé les VUTP. Le parcours entre Chalon-sur-Saône sud et Mâcon nord (environ 55 km) a été divisé en 3 pas d'IPCS, avec des parcours à contre-sens respectifs de 13 km et deux fois 21 km. Les points de changement de voie se situent à :

- - Chalon-sur-Saône (côté Mâcon), Sennecey-le-Grand, Uchizy (Km 418,5). Les installations de ces points de changement de voie d'IPCS sont télécommandées depuis le PAI de Chalon-sur-Saône.

La gare de Mâcon est gare de bifurcation pour la direction de Bourg-en-Bresse, Ambérieu (Ligne de Mâcon à Ambérieu) et Genève (Ligne du Haut-Bugey). Elle dispose pour le sens impair d'une voie 1 Bis, d'une voie A banalisée et côté sens pair d'une voie 4 garage accessible par les trains en provenance de Bourg-en-Bresse. Les installations de sécurité de la zone de gare de Mâcon sont commandées depuis le poste central de Mâcon, par un poste d'aiguillage à leviers d'itinéraires, identique aux postes qui commandaient les installations de sécurité de Dijon-Ville. Le poste central de Mâcon commande également au moyen de PRS les bifurcations des raccordements nord et sud du TGV.

- La gare de Belleville-sur-Saône dispose de serrures électromécaniques pour commander les installations de sécurité de sa zone d'action.

- La gare de Villefranche-sur-Saône commande ses installations de sécurité au moyen d'un poste d'aiguillage mécanique de type Saxby de 60 leviers.

- Saint-Germain-au-Mont-d'Or - Collonges : 4 voies

- Collonges - Lyon : 2 voies[42]

- Quelques vues sur les installations de sécurité de la section de ligne

-

Un tableau d'entrée en VUTP.

-

Une serrure électromécanique « Jeumont » de petite gare.

Ici Gevrey-Chambertin. -

Un poste à leviers d'itinéraires identique à celui en place à Mâcon.

Ici, l'ancien poste 2 de Dijon-Ville.

De Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles

[modifier | modifier le code]- Lyon - Chasse-sur-Rhône : 4 voies

- Chasse-sur-Rhône - Marseille : 2 voies[43]

Espacement des circulations

[modifier | modifier le code]Sur l'ensemble du parcours l'espacement des trains est assuré par le block automatique lumineux (BAL).

Vitesses limites

[modifier | modifier le code]Les vitesses limites de la ligne en 2013 pour les AGC et trains V 160, en sens impair, et sur les voies directes, de Paris-Gare de Lyon à Marseille-Saint-Charles via Lyon-Perrache sont indiquées sur les graphiques ci-dessous ; toutefois, les trains de certaines catégories, comme les automotrices de la banlieue parisienne ou les trains de marchandises, sont soumis à des vitesses limites plus faibles.

Les TGV peuvent en revanche rouler à 200 km/h sur trois sections aménagées : de Donzère au PK 696,4, puis d'Orange (PK 713,8) au PK 737,8 et enfin du PK 757,8 au PK 804,6. Ils poursuivent jusqu'au PK 807,1 à la vitesse limite de 180 km/h. Ces zones ont été autorisées à la vitesse de 200 km/h à partir de l'été 1983, uniquement pour les TGV et en cas de retard. Dès l'hiver suivant, ces zones ont été officialisées et ont permis de gagner quinze minutes sur les courses Paris - Marseille[44].

Nœuds ferroviaires de Dijon, Lyon et Marseille

[modifier | modifier le code]

|

|

Ouvrages d'arts

[modifier | modifier le code]La ligne est jalonnée de nombreux ouvrages d'art à cause des reliefs traversés. Elle comporte deux tunnels de plus de 4 km (parmi les plus longs tunnels situés entièrement en territoire français) : le tunnel de la Nerthe de 4 638 m pour franchir le massif de l'Estaque et le tunnel de Blaisy-Bas de 4 112 m pour franchir la ligne de partage des eaux entre la Seine et la Saône.

Quelques vues de l'infrastructure

[modifier | modifier le code]- Quelques vues de l'infrastructure

-

La bifurcation de Villeneuve-Saint-Georges. Les voies de gauche se dirigent vers Melun via Combs-la-Ville, celles de droite vers Corbeil-Essonnes.

-

La gare de Chalon-sur-Saône, ancienne gare de bifurcation, disposait d'importantes installations ferroviaires au début du XXe siècle.

-

Le pont sur le Rhône à Lyon.

Bâtiments voyageurs

[modifier | modifier le code]Les gares initiales de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon sont conçues par l'architecte Alexis Cendrier (1802-1893), tandis que celles de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée le sont par Léon Charles Grillot (1827-1898). Après sa création, la Compagnie du PLM confie ses gares principales à Jules Bouchot (1817-1907)[45].

Quelques vues sur les bâtiments voyageurs actuels des principales gares de la ligne :

- Les principales gares de la ligne

-

Dijon-Ville,

au km 315. -

Chalon-sur-Saône,

au km 382. -

Mâcon-Ville,

au km 439. -

Valence-Ville,

au km 616.

-

Avignon-Centre,

au km 741. -

Arles,

au km 776. -

Marseille-Saint-Charles,

au km 862.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- Le tronçon entre Paris et Montereau est aujourd'hui exploité comme ligne D du RER et comme ligne R du réseau Transilien.

- ↑ Fascicule Gares et lignes du nord édité par le COPEF (Cercle Ouest Parisien d'Études Ferroviaires) en 1985.

- ↑ Mathieu-Georges May, L'histoire du chemin de fer de Paris à Marseille, dans la revue de géographie alpine, 1931, Tome 19, n°2. p. 473 texte intégral (consulté le 26 juin 2010).

- ↑ « Le nombre de chevaux qui périssent sur la route, et dont on voit les tristes débris, est fort considérable. C'est probablement l'endroit de France où l'on voit passer le plus de grosses charrettes. Tous les savons, toutes les huiles, tous les fruits secs, dont le Midi approvisionne Paris et le Nord, sillonnent ce chemin. Considérez que la navigation du Rhône n'est presque pas employée ; ce fleuve est trop rapide pour le remonter. C'est donc sur ce point de France qu'il faudrait commencer les chemins de fer. »

- ↑ Voir l'article Loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer en France.

- ↑ Hyacinthe Bruchet, Chemin de fer de Paris à Lyon par la Bourgogne. Ligne du Serein, Voir Gallica.

- ↑ Jean Cuynet et Gaby Bachet, Histoire du rail en Bourgogne, pp. 14-17. Presse du Belvédère, 2007 (ISBN 978-2884190961)

- ↑ Jean-François Bazin, Histoire du département de la Côte-d'Or, Éditions Jean-Paul Gisserot (ISBN 978-287747-777-2).

- ↑ Google Books

- ↑ Jean Cuynet et Gaby Bachet, Histoire du rail en Bourgogne, p. 17.

- ↑ Journal du chemin de Fer, 1849, p. 531, Document Google Books Consultable en ligne

- ↑ Jean-François Bazin, Histoire du département de la Côte-d'Or, p. 52, donne la date du 9 septembre 1849 comme date d'inauguration.

- ↑ Jean Cuynet et Gaby Bachet, Histoire du rail en Bourgogne, p. 19.

- ↑ « N° 12108 - Loi relative aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon : 16 juillet 1845 », Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, iX, vol. 31, no 1223, , p. 204-244 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « N° 12785 - Ordonnance du Roi qui approuve l'adjudication passée, le 10 juin 1846, pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble : 11 juin 1846 », Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, iX, vol. 32, no 1301, , p. 428-429 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « N° 21480 - Ordonnance du Roi portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon : 2 janvier 1847 », Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, iX, vol. 24 « Partie supplémentaire », no 887, , p. 161-177.

- ↑ « N° 3393 - Loi relative au chemin de fer de Lyon à Avignon : 1er décembre 1851 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 8, no 466, , p. 1003-1022 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « N° 3510 - Décret qui approuve l'adjudication passée, le 3 janvier 1852, pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon : 3 janvier 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 9, no 478, , p. 32-36 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « N° 6423 - Décret portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon : 27 mars 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 24 « Partie supplémentaire », no 234, , p. 289-303.

- ↑ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, année 1855, p. 19.

- « N° 4252 - Loi relative au chemin de fer de Marseille à Avignon : 8 juillet 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 10, no 558, , p. 105-125 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « Orange à Marseille », sur wikiplm.railsdautrefois.fr (consulté le ).

- ↑ « Lyon à Orange — WikiPLM », sur wikiplm.railsdautrefois.fr (consulté le ).

- ↑ « N° 10785 - Loi relative à l'établissement du chemin de fer de Marseille à Avignon : 24 juillet 1843 », Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, iX, vol. 27, no 1025, , p. 86-106 (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ « N° 17797 - Ordonnance du Roi portant autorisation de la société anonyme formée à Marseille pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon : 29 août 1843 », Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, iX, vol. 24 « Partie supplémentaire », no 679, , p. 169-197.

- ↑ « N° 918 - Arrêté qui place sous séquestre le chemin de fer de Marseille à Avignon : 21 novembre 1848 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 2, no 96, , p. 693-694.

- ↑ « N° 1773 - Loi relative au chemin de fer de Marseille à Avignon : 23 octobre, 10 et 19 novembre 1849 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 4, no 212, , p. 454-456.

- ↑ « N° 4393 - Décret qui lève le séquestre du chemin de fer de Marseille à Avignon : 5 août 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, x, vol. 10, no 573, , p. 434-435 (lire en ligne sur Gallica).

- L'électrification de la vallée du Rhône, rail-en-vaucluse.blog4ever.com, consulté le 9 septembre 2015.

- ↑ Jean Cuynet et Gaby Bachet, Histoire du rail en Bourgogne, p. 84.

- ↑ Dates de mises sous tension. D'après Jean Cuynet, La traction électrique en France : 1900-2005, Paris, Les Éditions La Vie du rail, , 143 p. (ISBN 2-915034-38-9).

- ↑ SNCF Réseau, « Liste des sous-stations : ligne 830000 », sur ressources.data.sncf.com, (consulté le ) : « 85 enregistrements ».

- ↑ L'Est républicain, mai 1913.

- ↑ « Évolution des temps de parcours des trains : PARIS-MARSEILLE, année 1938, temps estimé en minutes : 580 (soit 9 h 20) », sur ressources.data.sncf.com (consulté le ).

- ↑ quelques minutes de plus pour « le Rhodanien », qui comporte des voitures de seconde classe, et ne marque pas l'arrêt à Lyon.

- ↑ Horaires de train Paris Gare de Lyon - Marseille Saint-Charles, sur horairetrain.net, consultés le 7 février 2014.

- ↑ « Régularité mensuelle des TGV par liaisons : Juin 2018, PARIS LYON / MARSEILLE ST CHARLES », sur ressources.data.sncf.com (consulté le ).

- ↑ De Villeneuve-Saint-Georges à Melun, l'artère impériale est doublée par la ligne de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis et la ligne de Corbeil-Essonnes à Montereau, ce qui donne 6 voies utilisables de Villeneuve à Melun.

- ↑ De Melun à Montereau, l'artère impériale est doublée par la ligne de Corbeil-Essonnes à Montereau, ce qui donne 4 voies utilisables - 2 sur chaque rive de la Seine - de Melun à Montereau.

- ↑ Le poste 1 de Perrigny a été démoli après la mise en service après la mise en service de la commande centralisée du réseau Bourgogne-Franche-Comté (CCR)

- ↑ En terminologie SNCF, une voie d'évitement est considérée du point de vue équipement de sécurité comme une voie principale, (continuité de block, enclenchements, etc.). Voir renvoi 2 Voie de garage

- ↑ De Collonges au sud de Perrache, l'artère impériale est doublée par un itinéraire de déviation évitant Perrache, utilisant le tunnel de Cuire et la ligne de Lyon à Genève, ce qui donne 4 voies utilisables sur toute la longueur du parcours.

- ↑ De Chasse-sur-Rhône à Nîmes, la ligne est doublée par la ligne de Givors-Canal à Grezan, dite ligne de la rive droite du Rhône, ce qui donne 4 voies utilisables - 2 sur chaque rive du Rhône - sur ce parcours.

- ↑ « Rames TGV Sud-Est : les trentenaires de la grande vitesse » dans Rail Passion n°189, p. 58, juillet 2013

- ↑ François Poupardin, « Les bâtiments voyageurs édifiés le long de la ligne impériale », Revue d’histoire des chemins de fer, no 38, , p. 59-71 (ISSN 0996-9403, lire en ligne).

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Mathieu-Georges May, « L'histoire du chemin de fer de Paris à Marseille », revue de géographie alpine, vol. 19, no 2, , p. 473-493 (lire en ligne)

- Lucien Maurice Vilain, L'évolution du matériel moteur et roulant de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) : des origines (1857) à la SNCF (1938), Paris, Dominique Vincent, , 2e éd. (1re éd. 1971), 576 p.

- Jean Chaintreau, Jean Cuynat et Georges Mathieu, Les Chemins de fer PLM, Paris / Chanac, La Vie du Rail / La Régordane, coll. « grands réseaux », , 384 p., 30 x 22 cm (ISBN 978-2-906984-16-5)

- Le Train, le PLM de 1857 à 1868, hors série tome 1, 2008.

- Hyacinthe Bruchet, Chemin de fer de Paris à Lyon par la Bourgogne. Ligne du Serein, Voir Gallica

- Jean Cuynet et Gaby Bachet, Histoire du rail en Bourgogne, Presse du Belvédère, 2007, (ISBN 9 782884190961)

- Jean-François Bazin, Histoire du département de la Côte-d'Or, Éditions Jean-Paul Gisserot, (ISBN 978 287747 777 2)

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]