Louise Catherine Breslau

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière de Baden (d) |

| Nom de naissance |

Maria Luise Katharina Breslau |

| Nationalités | |

| Domiciles | |

| Formation | |

| Activité | |

| Fratrie |

Henriette Breslau (d) |

| Maître |

Eduard Pfyffer (d) |

|---|---|

| Genres artistiques | |

| Distinction |

Chez soi ou Intimité, Henry Davison, Gamines, Portrait de Jean Carriès dans son atelier, Autoportrait (d) |

Louise Catherine Breslau, nom francisé de Maria Luise Katharina Breslau, née à Munich le , et morte le dans le 16e arrondissement de Paris[1], est une peintre allemande naturalisée suisse.

En 1885, elle rencontre l'artiste Madeleine Zillhardt à l’académie Julian, qui devient sa compagne et sa muse.

Biographie

[modifier | modifier le code]

Louise Breslau est née à Munich (Allemagne) le 6 décembre 1856 et passe son enfance en Suisse à Zurich et sa vie adulte à Paris. Asthmatique, Louise Breslau se tourne, enfant, vers le dessin pour l’aider à passer le temps alors qu’elle est confinée au lit[2].

Louise Breslau est élevée dans une famille bourgeoise prospère ; son père est un obstétricien et gynécologue respecté. La Suisse est devenue la terre d'accueil de la famille Breslau lorsque son père accepte le poste de professeur et de médecin-chef du service d’obstétrique et de gynécologie à l’université de Zurich en 1858[2]. Son père meurt soudainement le d’une infection staphylococcique contractée en effectuant une autopsie.

Après la mort de son père, Louise Breslau est envoyée dans un couvent près du lac de Constance dans l’espoir d’alléger son asthme chronique. Ses talents artistiques se seraient éveillés au cours de ses longs séjours au couvent.

En 1874, elle entre à l'école du portraitiste suisse Eduard Pfyffer, à Zurich, où elle se lie d'amitié avec une autre future grande artiste, Ottilie Roederstein[3]. Puis, à 19 ans, Louise Breslau comprend qu’elle doit quitter la Suisse si elle veut réaliser son rêve d’étudier sérieusement l’art et part à Paris avec sa mère (« Je pressentis tout de suite qu'à Paris, je trouverais les moyens d'apprendre [4]»).

Les débuts de sa carrière à Paris

[modifier | modifier le code]À cette époque, l'École des Beaux-Arts de Paris n'accepte ni les femmes, ni les étrangers. À 20 ans, elle choisit d'intégrer l'académie Julian, très réputée, qui propose dès 1876 un cours ouvert aux artistes féminines[5]. Maria Luise serait la première femme entrée à l'Académie « vêtue », c'est-à-dire pas en tant que modèle[6].

À l’académie Julian[7], elle obtient rapidement l’attention des professeurs, particulièrement celle de Tony Robert-Fleury. Elle étudie dans le même cours que Marie Bashkirtseff, avec qui elle est rivale[8], dans le contexte d'un monde de l'art où les femmes sont peu reconnues, hormis Louise Abbema, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Suzanne Valadon et Berthe Morisot. Comme Breslau, Marie Bashkirtseff accède rapidement à la reconnaissance, mais l'artiste ukrainienne disparaît à l'âge de 26 ans[9],[10].

Louise Breslau côtoie également l'artiste Amélie Beaury-Saurel, future épouse de Rodolphe Julian, grande pastelliste féministe éprise de liberté[11] qui dirigea plus tard l'Académie. L'école accueille d'autres jeunes artistes étudiantes comme Magdeleine Real del Sarte, Marie Delsarte, Anna Klumpke, Agnes Goodsir, Jenny Zillhardt et sa sœur, Madeleine Zillhardt.

En 1879, Louise Breslau est la seule étudiante de l’atelier des femmes de l’académie Julian à faire ses débuts au Salon de Paris avec Tout passe, un portrait de la chanteuse italienne Maria Feller. Elle emménage avec cette dernière, qui fut également modèle de sa camarade et amie[12] irlandaise Sarah Purser[13], et la Suissesse Sophie Schaeppi.

Breslau ouvre, très jeune, son propre atelier. Dès lors, elle contribue régulièrement au Salon annuel où ses portraits et ses scènes intimistes obtiennent des médailles.

En 1880, elle peint Portrait de Henry Davison, son ami poète, fils de la pianiste Arabella Goddard et du journaliste britannique James William Davison (en)[14]. Elle effectue également son premier séjour en Bretagne, où elle fait la connaissance de Jules Breton.

En 1881, à 25 ans, elle décide de franciser son nom en « Louise Catherine », signant dorénavant souvent ses œuvres « LCB ». Elle présente Le portrait des amies[4] au salon de 1881 où elle se représente avec Maria Feller et Sophie Schaeppi. Cette œuvre fait d'elle, selon le critique d'art Ernest Heschedé, « une des victorieuses du salon de 1881[15] ». Elle collabore également à la revue des impressionnistes, La Vie moderne[16], dans laquelle Alphonse Daudet reproduit ses œuvres de 1881 à 1883.

En 1883, elle peint le Contre-jour, également appelé le Thé de cinq heures, influencée par Édouard Manet[17].

Grâce à l'accueil favorable de ses œuvres au Salon tant par le public que la critique, Louise Breslau reçoit de nombreuses commandes de clients parisiens fortunés. L'un des premiers est l'homme de presse français Fernand de Rodays, qui lui passe commande en 1882 du portrait de sa fille, Isabelle de Rodays, tableau qui sera exposé au Salon de Paris de 1883, peint en quatorze jours[18]. La même année, le musée des Beaux-Arts de Genève achète Portrait des amies[19], qui la représente dans son appartement parisien de l'avenue des Ternes[20] (17e arrondissement) avec Sophie Schaeppi et Maria Feller[21], toile auparavant exposée à la Royal Academy of Arts de Londres et à l'Exposition nationale suisse de Zurich. En 1886, elle rencontre par l'intermédiaire de Jules Breton[22] le sculpteur Jean-Joseph Carriès et exécute son célèbre portrait[23]. Elle fait également la même année le portrait de sa camarade de l'académie Julian Julie Delance-Feurgard dans Sous les pommiers (1886), tableau acquis par la Suisse en 1889 aujourd'hui exposé au MCBA[24].

Un an auparavant, en 1885, elle rencontre l'artiste Madeleine Zillhardt à l’académie Julian, qui lui demande de faire son portrait. Zillhardt devient sa muse, son modèle, son soutien et sa compagne avec laquelle elle vécut plus de quarante ans. Elle l'accompagne dans son succès. Elles emménagent ensemble en 1886.

La consécration

[modifier | modifier le code]À 30 ans, les succès et la reconnaissance s'enchaînent. En 1886, Ernst Josephson réalise son portrait dans Miss Louise Breslau, the Artist[25] et elle peint le sien[26], et se lie d’amitié avec Allan Österlind, dont elle fut témoin du mariage de sa fille Anna Österlind, artiste peintre, avec Édouard Sarradin, homme de lettres, critique d’art et conservateur des musées nationaux.

Amie des personnalités suisses Lydia Welti-Escher et Gottfried Keller[27], fréquentant les auteurs, au nombre desquels figure Anatole France[28], elle est considérée, au fil des années, comme une égale par les artistes les plus importants de l’époque comme Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Fantin-Latour, Jules Bastien-Lepage, Jules Breton, Jean-Louis Forain, Edgar Degas. Néanmoins, Louise Catherine Breslau, dreyfusarde, s'écarte de ces deux derniers en 1894, lorsqu'elle éclate l'affaire Dreyfus, en raison de leurs positions antidreyfusardes.

En 1897, la France achète Deux Jeunes Filles assises sur une banquette, aujourd'hui au musée d'Orsay[29]. En , La Fillette à l'orange, une composition lithographiée, paraît dans L'Estampe moderne (aujourd'hui à Londres, au British Museum[30]). Elle peint la même année Madeleine Zillhardt dans La Toilette. En 1889, elle est la première femme étrangère à être médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, avec notamment Contre-jour (1883), qui représente le couple qu'elle forme avec Madeleine Zillhardt. Elle y représente la Suisse dont elle obtient la nationalité trois ans plus tard.

En 1890, la Société nationale des beaux-arts est refondée, plus ouverte à la liberté artistique, sous la présidence d'Ernest Meissonier. Breslau est l'une des deux seules membres fondatrices féminines, avec Madeleine Lemaire (sur 184 sociétaires, dont Auguste Rodin, Jules Dalou, Pierre Puvis de Chavannes).

La même année, la France lui achète Jeunes Filles dans un intérieur (exécuté en 1890), puis en 1893, le chef-d'œuvre Gamines, à l'initiative de Puvis de Chavannes, alors président de la Société nationale des beaux-arts. Avec ce grand format, l'influence d'Auguste Renoir se fait sentir dans le travail de Breslau[17]. En 1896, la Suisse acquiert Contre-jour et la dépose au musée des Beaux-Arts de Berne, où l'œuvre est toujours exposée, avec le Thé de cinq heures.

Elle est commissaire fédérale pour la section suisse de l'Exposition universelle de 1900. Elle obtient sa deuxième médaille d'or. En 1901, la France la nomme au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Elle devient la troisième femme[31] et la première étrangère[31] à la recevoir. Toujours en 1901, pour accompagner le succès qu'elle connaît en France, elle organise elle-même à Zurich et à Bâle une exposition collective des artistes suisses à Paris avec Félix Vallotton, Eugène Grasset et Théophile Alexandre Steinlen. En 1902, l'État français achète L'enfant songeur, aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Rouen.

En 1904, le galeriste Georges Petit lui propose sa première exposition personnelle, dont le critique d'art Arsène Alexandre signe le catalogue. La Ville de Paris achète l'œuvre Portrait de Jean Carriès dans son atelier — aujourd'hui exposé au Petit Palais, à Paris[32], dans la salle consacrée au sculpteur Jean-Joseph Carriès. Il s'agit de la première œuvre d'une artiste étrangère achetée par la Ville de Paris. En 1905, le Kunsthalle de Bâle acquiert L’Image dans la glace, portrait d’Annette Œsterling.

En 1906, Breslau peint le grand format La Vie pensive, qui représente une fois encore le couple qu'elle forme avec Zillhardt. Achetée par la Suisse à l'initiative du président de la Confédération Eugène Ruffy, l'œuvre fait partie des collections du musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne[33]. Elle réalise également le portrait de la duchesse de Clermont-Tonnerre, née Gramont, dans Portrait de la duchesse de Clermont-Tonnerre à l'Ombrelle.

Avant la guerre, la célébrité de Breslau est à son apogée et ses expositions sont des succès[34]. Une rose lui est dédiée en 1912 par Pernet-Ducher, sous le nom de «Louise Catherine Breslau (rose)».

Première Guerre mondiale

[modifier | modifier le code]Au cours de la Première Guerre mondiale, Louise Breslau et Madeleine Zillhardt restent dans leur maison en banlieue parisienne. Le couple s'illustre dans son engagement en soutien à ceux qui partent au front. Louise Breslau peint de nombreux portraits d'infirmières, de médecins et de soldats français afin de les offrir à leur famille avant le départ sur le front. En témoigne le portrait de l'artiste Adrien Karbowsky (1915), volontaire à 50 ans, qui figure aujourd'hui dans les collections du musée Carnavalet à Paris[35]. Zillhardt crée des faïences patriotiques, très recherchées depuis le centenaire de la Grande Guerre[36].

En 1916, Breslau exécute Portrait de Guynemer au casque, pour l'aviateur Georges Guynemer, mort au combat en 1917, qui figure aujourd'hui dans les collections du British Museum à Londres[37].

Après-guerre

[modifier | modifier le code]Après la guerre, la santé de Breslau décline fortement, mais elle participe au premier salon de l'après-guerre en 1919 et à la rétrospective qui lui est consacrée à la galerie Brame en 1921. La rétrospective est un succès. En 1921, l’État achète Chez soi ou Intimité, portrait de sa sœur et de sa mère exécuté en 1885, aujourd'hui exposé au musée des Beaux-Arts de Rouen[38]. Elle exécute la même année le portrait d'Anatole France. En , elle est invitée par l'Union des femmes françaises à évoquer la difficulté d'être femme et artiste dans la société actuelle: « Les difficultés de la carrière – La France protectrice des artistes »[39].

Elle revient à Zurich la même année, de mai à juillet, pour participer à la XVIe Exposition nationale des beaux-arts, mais la maladie prend le dessus. Louise Breslau se retire de la vie publique et consacre son temps à peindre les fleurs de son jardin et à recevoir ses amis. À sa mort en 1927, dans la clinique du 6 rue Piccini (16e arrondissement de Paris), à la suite d’une longue maladie, Madeleine Zillhardt, conformément à ses souhaits, devient l'héritière de la plupart de ses biens. L'artiste est enterrée à côté de sa mère dans la petite ville de Baden, dans le canton d'Argovie en Suisse.

Madeleine Zillhardt, dévastée par le décès de sa compagne, consacre le reste de sa vie à perpétuer l'œuvre et le souvenir de Louise Catherine Breslau. Elle fait des dons à plusieurs musées, dont 66 œuvres au musée des Beaux-Arts de Dijon ou encore au musée du Jeu de paume (grâce à ce legs, le Portrait de Henry Davison, poète anglais, est exposé de nos jours au musée d'Orsay)[40]. Elle lègue le Portrait d'Anatole France au château de Versailles en 1929[41]. On doit à Madeleine Zillhardt la transmission au public de l'œuvre de Louise Catherine Breslau jusqu'à nos jours, même si certains tableaux appartiennent à des collections privées.

L'entretien donné par Madeleine Zillhardt à la journaliste Blanche Vogt en 1927, dans la maison de Neuilly-sur-Seine, éclaire sur la vie des deux artistes[42]. Située sur le boulevard d'Inkermann, leur maison, avec ses fleurs et ses chiens, est également décrite par Arsène Alexandre[43].

Hommages

[modifier | modifier le code]- Une rose lui est dédiée par le rosiériste français Joseph Pernet-Ducher, portant le nom de « Louise-Catherine Breslau », créée en 1912[44].

- La péniche de béton Louise-Catherine porte son nom selon les vœux de Madeleine Zillhardt qui l'acheta en 1928, afin de la mettre à disposition de l'Armée du salut qui y accueillit les sans-abris, avec le soutien de l'héritière de l'entreprise Singer, Winnaretta Singer, et la réhabilitation effectuée par Le Corbusier en 1929 avec le concours de l'architecte japonais Kunio Maekawa[45]. Gérée par l’Armée du salut jusqu'en 1995, amarrée à Paris, au pont des Arts puis au pont d'Austerlitz, la péniche Louise-Catherine est reprise en main en 2006 par l'architecte Michel Cantal-Dupart, qui fonde l'association Louise-Catherine, et la fondation Le Corbusier et rénovée . Elle coule le durant la décrue de la Seine à Paris[46]. Renflouée, la péniche Louise-Catherine est toujours située près du pont d'Austerlitz[47].

- La Ville de Paris a nommé « place Louise-Catherine-Breslau-et-Madeleine-Zillhardt » une place du 6e arrondissement[48].

Rétrospectives et expositions

[modifier | modifier le code]- 1904 : galerie Georges Petit, Paris. Mademoiselle Louise Breslau ;

- 1921 : galerie Hector Brame, Paris ;

- 1926 : galerie Durand-Ruel, Paris ;

- 1928 : École des beaux-arts de Paris ;

- 1929 : Kunsthaus de Zurich[49] ;

- 1932 : galerie Charpentier, Paris (aujourd'hui Sotheby's France), Les femmes de l'académie Julian ;

- 1932 : L'art de Versailles et les nouvelles acquisitions du musée, château de Versailles ;

- 1937 : Les femmes artistes d'Europe exposent au Jeu de Paume, du 11 au 28 février 1937 au musée du Jeu de Paume (Paris)[50] ;

- 1939 : musée Jules-Chéret (Nice) : Bastien Lepage (1848-1884), Louise Breslau (1854-1927), Marie Bashkirtseff (1860-1884) ;

- 1955 : Choix de pièces des donations et acquisitions du cabinet des Dessins du Louvre (1946-1954). Musée du Louvre ;

- 1980-1981 : Pastels et miniatures du XIXe siècle. Musée du Louvre ;

- 1984 : Nouvelles acquisitions du musée d'Orsay. Palais de Tokyo. Paris (exposition du Portrait de Madeleine Zillhardt) ;

- 1989 : Les petites filles modernes. Musée d'Orsay. Paris ;

- 2001-2002 : Louise Breslau. De l'impressionnisme aux années folles. Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne[51] ;

- 2005-2006 : Louise Breslau. Dans l'intimité du portrait. Musée des Beaux-Arts de Dijon[52] ;

- 2008 : Amazonas del arte nuevo, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, Madrid[53] ;

- 2008 : Le mystère et l'éclat. Pastels du musée d'Orsay, Paris (Portrait de Mademoiselle Adeline Poznanska enfant[54], 1891) ;

- 2010 : Femmes peintres et salons au temps de Proust[55]. Musée Marmottan-Monet (Paris) ;

- 2012 : Women Artists in the Belle-Époque, Queensland Art Gallery, Brisbane (Australie)[56] ;

- 2012 : Modern Woman: Daughters and Lovers (1850—1918), Drawings from the Musée d’Orsay, Paris, Queensland Art Gallery (QAG), Brisbane (Australie)[57] ;

- 2013 : Le portrait dans la collection de pastels du musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Paris ;

- 2016 : Portraits de femmes. Festival Normandie impressionniste[58] : Gamines, Chez soi et L’Artiste et son modèle au musée Alphonse-Georges-Poulain de Vernon[59] ;

- 2017-2018 : Her Paris, Women Artists in the Age of Impressionism, Denver Art Museum[60]. L'exposition a présenté le tableau les Amies (1881)[61] ;

- 2017-2018 : L'art du pastel. Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Le Retour du marché, acquis par la Ville de Paris en 1907, y est notamment exposé[62] ;

- 2017-2018 : Women artists in Paris, 1850-1900, du 22 octobre 2017 au 14 janvier 2018, Denver, Denver Art Museum ;

- 2018 : Women artists in Paris, 1850-1900, du 17 février au 13 mai 2018, Louisville, The Speed Art Museum ;

- 2018 : Women artists in Paris, 1850-1900, Williamstown, Clark Art Institute, du 9 juin au 3 septembre 2018. L'exposition a notamment présenté une photographie rare de Breslau de la fin des années 1870[63] et a organisé la conférence Rivalry and Resolve: Marie Bashkirtseff and Louise Breslau in Late Nineteenth-Century Paris[64] ;

- 2018 : À la recherche du style - 1850 à 1900. Musée national suisse de Zurich (exposition du tableau Gamines)[65] ;

- 2023 : Maestras, du 31 octobre 2023 au 4 février 2024[66], Musée national Thyssen-Bornemisza de Madrid (exposition du tableau Gamines[67]).

Œuvres dans les collections publiques

[modifier | modifier le code]États-Unis d'Amérique

[modifier | modifier le code]- Smithsonian American Art Museum de Washington DC[68]

- Musée des Beaux-Arts de San Francisco[69]

- Dallas Museum of Art[70]

- The Clark Art Institute[71]

France

[modifier | modifier le code]- La Table du goûter, 1924[72]

- Henry Davison, 1880[74]

- Portrait de mademoiselle Adeline Poznanska enfant, 1891[75]

- Deux Jeunes Filles assises sur une banquette, 1896[76]

- Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris :

- Portrait de Jean Carriès dans son atelier[77].

- L'Enfant songeur, 1902[79]

- L'Amateur de tympanum, 1906[80]

- Saint-Quentin (ville natale de Madeleine Zillhardt), Musée Antoine-Lécuyer :

- Sous la lampe. Portrait de Madeleine Zillhardt[81]

- Autoportrait, 1891

- Troyes, musée des beaux-arts.

- Versailles, château de Versailles[41].

- Musée des beaux-arts de Dijon

- Le Musée Comtadin-Duplessis de Carpentras (Vaucluse) abrite le célèbre grand format Gamines (1890).

Grande-Bretagne

[modifier | modifier le code]- British Museum, Londres

Irlande

[modifier | modifier le code]- National Gallery of Ireland, qui expose le Portrait de Bergliot Ibsen[82]

Suède

[modifier | modifier le code]Suisse

[modifier | modifier le code]- Contre-jour (1883)

- Kunstmuseum (Bâle)[87]

- Le Kunstmuseum de Lucerne a dans ses collections Femme qui pleure[88] (1905)

Galerie

[modifier | modifier le code]- Œuvres de Louise Catherine Breslau

-

Autoportrait (1886), musée des Beaux-Arts de Nice.

-

Autoportrait (1891), Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg.

-

Portrait de Mlle Julie Feurgard (Sous les pommiers), 1886, musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

-

Portrait de Madeleine Zillhardt, musée des Beaux-Arts de Dijon.

-

Georges Guynemer by Louise Catherine Breslau, British Museum

-

Portrait d'Adrien Karbowsky (1915), volontaire avant son départ sur le front à Verdun. Musée Carnavalet. Louise Catherine Breslau.

-

Robert Thegerström, Louise Catherine Breslau. 1886. Nationalmuseum Stockholm.

-

Ernst Josephson, Louise Catherine Breslau (1886). Nationalmuseum Stockholm.

-

Halbfigürliches Portrait einer sitzenden Dame, den Kopf zum Betrachter gewandt, vor blauem Vorhanghintergrund, Louise Catherine Breslau, 1912.

-

La Toilette, Madeleine Zillhardt, peinte par Louise Catherine Breslau en 1898. Collection privée.

-

Gamines, Louise Catherine Breslau (1893), Musée Comtadin-Duplessis.

-

Vendredi ou Paresse matinale (1910), Louise Catherine Breslau. Collection privée.

-

A young woman asleep in a chair (1904), Louise Catherine Breslau.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ Archives de Paris 16e, acte de décès no 1004 (vue 11 / 31)

- Krüger 2001, p. 137.

- ↑ Christine Huguenin, « Femmes artistes peintres à travers les siècles Tome 2 : 19e et 20e siècle »

- « Breslau Louise », sur www.culture.gouv.fr

- ↑ « Arsène Alexandre, critique d'art. "Louise C. Breslau" ».

- ↑ Europa Press, « MADRID.-La exposición 'Amazonas del arte nuevo' reinvidica el papel de la mujer en la historia del arte moderno », sur www.europapress.es, (consulté le ).

- ↑ Marie-Jo Bonnet, Les Relations amoureuses entre les femmes

- ↑ Ann Sutherland Harris et Linda Nochlin (trad. de l'anglais), Femmes peintres : 1550-1950, Paris, Éditions Des femmes, , 366 p. (ISBN 2-7210-0208-2), p. 255.

- ↑ « Artículos », sur Artículos (consulté le ).

- ↑ « Marie Bashkirtseff - Un homenaje », sur www.bashkirtseff.com.ar (consulté le ).

- ↑ « Musée des Augustins. Musée des Beaux-Arts de Toulouse », .

- ↑ (en) Louise Breslau, « Letters to Sarah Purser from Louise Catherine Breslau, », sur catalogue.nli.ie (consulté le ).

- ↑ (en) « Le Petit Déjeuner by Sarah Purser (1848-1943) », sur National Gallery of Ireland (consulté le ).

- ↑ « Musée d'Orsay: Notice d'Oeuvre », sur www.musee-orsay.fr (consulté le ).

- ↑ « Louise Breslau », sur AWARE Women artists / Femmes artistes

- ↑ « Madeleine Zillhardt: Vivir sin Louise Breslau. », sur Madeleine Zillhardt (consulté le ).

- Éditions Larousse, « Encyclopédie Larousse en ligne - Louise Catherine Breslau », sur www.larousse.fr (consulté le ).

- ↑ « Christine Huguenin. Femmes artistes peintres à travers les siècles ».

- ↑ « Portrait des amies | Musées d'art et d'histoire de Genève », sur www.mahmah.ch (consulté le )

- ↑ « Base Salons », sur salons.musee-orsay.fr (consulté le )

- ↑ « Louise Breslau », sur www.femmespeintres.be (consulté le )

- ↑ « William Hauptman reviews Louise Breslau: De l'impressionnisme aux années folles, exhibition and catalogue », sur www.19thc-artworldwide.org (consulté le ).

- ↑ « Portrait de Jean Carriès dans son atelier | Paris Musées », sur parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- ↑ (en) Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, « Breslau_Portrait de Mlle Julie Feurgard: Musée des Beaux-Arts », sur www.mcba.ch (consulté le ).

- ↑ « Nationalmuseum - Miss Louise Breslau, the Artist », sur emp-web-84.zetcom.ch (consulté le ).

- ↑ « Stale Session », sur emp-web-84.zetcom.ch (consulté le ).

- ↑ Tapan Bhattacharya / WW, « Breslau, Louise », sur HLS-DHS-DSS.CH (consulté le ).

- ↑ René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930, p. 202.

- ↑ « Notice Musée d'Orsay ».

- ↑ (en-GB) « Fillette à l'orange / L'Estampe Moderne », sur British Museum (consulté le ).

- « Christine Huguenin ».

- ↑ « Portrait de Jean Carriès dans son atelier | Paris Musées », sur parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- ↑ Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, « Breslau_La Vie pensive: Musée des Beaux-Arts », sur www.mcba.ch (consulté le ).

- ↑ « Guillaume Apollinaire. L’Intransigeant, nº 10825, 5 mars 1910 ».

- ↑ « Portrait de peintre décorateur Karbowski pendant la guerre | Paris Musées », sur parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- ↑ « Assiette : Fluctuat nec mergitur - Musée de l'Air et de l'Espace », Musée de l'Air et de l'Espace, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ (en-GB) « print », sur British Museum (consulté le ).

- ↑ « Notice Musée d'Orsay ».

- ↑ « Christine Huguenin. Femmes artistes peintres à travers les siècles. Tome 2 ».

- ↑ « Musée d'Orsay ».

- « Les collections – Château de Versailles », sur collections.chateauversailles.fr (consulté le ).

- ↑ « ChallengeAZ - Madeleine ZILLHARDT »

- ↑ Arsène Alexandre, Louise C. Breslau, (lire en ligne)

- ↑ « Rose Louise Catherine Breslau ».

- ↑ « L’asile flottant de Le Corbusier - Paris Promeneurs »,

- ↑ « Une péniche de Le Corbusier classée monument historique coule lors de la décrue | Connaissance des Arts », Connaissance des Arts, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « La péniche Louise-Catherine rénovée par Le Corbusier menacée par la montée de la Seine », sur Franceinfo,

- ↑ Délibération

- ↑ « 1929 Zurich catalogue ».

- ↑ « Catalogue de l'exposition Les femmes artistes d'Europe exposent au Musée du Jeu de Paume. », sur Bibliothèque Kandinsky, Fonds Famille Duchamp, Centre Georges Pompidou,

- ↑ « Les collections du département des arts graphiques - 2001 - 2002 Louise Breslau - De l'Impressionnisme aux années folles », sur arts-graphiques.louvre.fr (consulté le ).

- ↑ « https://beaux-arts.dijon.fr/data/pdf/breslau.pdf ».

- ↑ « Louise Breslau Madrid ».

- ↑ « Musée d'Orsay: Notice d'Oeuvre », sur www.musee-orsay.fr (consulté le ).

- ↑ « Expositions passées », sur www.marmottan.fr (consulté le ).

- ↑ (en-US) « Women artists and the Belle Époque - QAGOMA Blog », QAGOMA Blog, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Modern Woman: Daughters and Lovers 1850 — 1918 | Drawings from the Musée d’Orsay, Paris on Art.Base », sur Art.Base (consulté le ).

- ↑ Oliance - dev - Emmanuel Paillardon - Gilles Rainaud, « Portraits de femmes | Festival Normandie impressionniste », sur www.normandie-impressionniste.fr (consulté le ).

- ↑ « Exposition Portraits de femmes - Normandie Impressionniste - Musée de Vernon »

- ↑ (en) « Her Paris: Women Artists in the Age of Impressionism », Denver Art Museum, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ (en) David Hill, « ‘Too Bad She’s Not A Man’: Exhibition Looks At Women Artists In 19th-Century Paris », sur Colorado Public Radio

- ↑ « Le retour du marché | Paris Musées », sur parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- ↑ « Clark Art - Louise Breslau », sur www.clarkart.edu (consulté le ).

- ↑ (en-US) « Rivalry and Resolve: Marie Bashkirtseff and Louise Breslau in Late Nineteenth-Century Paris | Grad Art », sur gradart.williams.edu (consulté le ).

- ↑ « https://www.nationalmuseum.ch/f/medien-detail.php?press_objID=18012 », sur www.nationalmuseum.ch (consulté le ).

- ↑ (es) « Maestras », sur Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

- ↑ (es) « MAESTRAS (II) », sur El Estado.Net, (consulté le )

- ↑ (en) « Louise Breslau », sur Smithsonian American Art Museum (consulté le ).

- ↑ « Fine Arts Museum San Francisco ».

- ↑ (en) « Fillette à l'Orange - DMA Collection Online », collection, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Clark Art - Laziness (Paresse) », sur www.clarkart.edu (consulté le ).

- ↑ « Breslau Louise », sur www.culture.gouv.fr (consulté le )

- ↑ « LES COLLECTIONS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE NICE - Premier étage. », sur www.musee-beaux-arts-nice.org (consulté le ).

- ↑ « Henry Davison - Louise Breslau | Musée d'Orsay », sur www.musee-orsay.fr (consulté le )

- ↑ « Portrait de Mademoiselle Adeline Poznanska enfant - Louise Breslau | Musée d'Orsay », sur www.musee-orsay.fr (consulté le )

- ↑ « Deux jeunes filles assises sur une banquette - Louise Breslau | Musée d'Orsay », sur www.musee-orsay.fr (consulté le )

- ↑ « Portrait de Jean Carriès dans son atelier | Paris Musées », sur www.parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- ↑ « Chez soi - Louise Breslau | Musée d'Orsay », sur www.musee-orsay.fr (consulté le )

- ↑ « L'enfant songeur », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- ↑ « L'amateur de tympanum (portrait de M.E.N. Fernando) », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- ↑ « Découverte d’une oeuvre au musée », MATÉLÉ, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ (en) « Objects – Louise Catherine Breslau – Artists – National Gallery of Ireland », sur onlinecollection.nationalgallery.ie (consulté le ).

- ↑ « Nationalmuseum - Collection | Result », sur emp-web-84.zetcom.ch (consulté le ).

- ↑ « Le musée des Beaux-arts à Lausanne rend hommage à Louise Breslau - Vidéo », sur Play RTS (consulté le ).

- ↑ « MAH | Collections en ligne · Les Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève », sur www.ville-ge.ch (consulté le ).

- ↑ « Portrait des amies | Musées d'art et d'histoire de Genève », sur www.mahmah.ch (consulté le )

- ↑ « Stale Link », sur sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch (consulté le ).

- ↑ « Museum of Art Lucerne ».

- ↑ « Portrait de Fernand Ochsé, à mi-corps », notice no 50350229278, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Joconde, ministère français de la Culture.

Annexes

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Arsène Alexandre, Louise C. Breslau, Paris, Rieder, 1928

- René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930, p. 202-203

- Madeleine Zillhardt, Louise-Catherine Breslau et ses amis, Paris, Éditions des Portiques, 1932.

- (de) Anne-Catherine Krüger, Die Malerin Louise Catherine Breslau (1856-1927) : Biographie und Werkanalyse beschreibender Œuvrekatalog des Gesamtwerkes, [s.l.] [s.n.], 1988

- Anne-Catherine Krüger, Louise Breslau, de l'impressionnisme aux années folles: exposition, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, 13 octobre 2001-20 janvier 2002, Milan et Lausanne, Skira Seuil Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, , 160 p. (ISBN 978-88-8491-073-8, 978-2-02-052206-9 et 978-2-940027-36-1).

- (en) Karen Santschi-Campbell, The Swiss painter Louise Catherine Breslau (1856-1927) : “It is not allowed for a woman to paint as well as you”, [s.l.] [s.n.], 2000.

- Jane R. Becker, Overcoming All Obstacles: The Women of the Académie Julian, Dahesh Museum, 1999

- Marie-Jo Bonnet, Les Relations amoureuses entre les femmes, du XVIe au XXe siècle. Editions Odile Jacob, 1995.

- Marie-Jo Bonnet, Les deux amies. Essai sur le couple de femmes dans l'art. Editions Blanche, 2000.

- Elisabeth de Gramont (Elisabeth de Clermont-Tonnerre), Louise-Catherine Breslau et Degas, La Revue de Paris, no 20, 1932. La réédition 2015 de l'ouvrage de Madeleine Zillhardt, Monsieur Edgar Degas, le publie en appendice dans Madeleine Zillhardt, Monsieur Edgar Degas, Paris, l'Échoppe, , 47 p. (ISBN 978-2-84068-273-8, lire en ligne).

- Robert de Montesquiou: «Un maître femme. Mademoiselle Breslau». Art et Décoration, 1904, 15, p. 133-142

- François Le Grix. Louise-Catherine Breslau et Degas. La Revue hebdomadaire. .

- Simona Bartolena. Femmes artistes de la Renaissance au XXIe siècle, Paris, Edition Gallimard, 2003.

- Denise Noël. Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle, Toulouse, Édition Presses universitaires du Mirail, 2004.

- (de) Hans Vollmer et Ulrich Thieme, Felix Becker (dir.), « Breslau, Louise-Catherine », dans Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart., vol. 4 : Bida–Brevoort, Leipzig, Wilhelm Engelmann, .

Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la vie publique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Fonds : ATS Agence Télégraphique Suisse (1895-2005). Cote : Dossier ATS BRESLAU (Louise-Catherine). Archives cantonales vaudoises (présentation en ligne).

- Louise Breslau dans la base Joconde

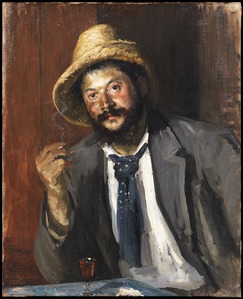

![Portrait de Fernand Ochsé, à mi-corps (1898), Paris, musée du Louvre[89].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Louise-Cath%C3%A9rine_Breslau_Fernand_Ochs%C3%A9_1898.jpg/228px-Louise-Cath%C3%A9rine_Breslau_Fernand_Ochs%C3%A9_1898.jpg)