Parlement de Paris

| Parlement de Paris | |

Le palais de la Cité, siège du Parlement de Paris. Ce dernier occupe les bâtiments situés au nord de la Sainte-Chapelle et de la cour du Mai (moitié droite de la gravure). Gravure d'Israël Sylvestre d'après Jean Boisseau. | |

| |

| Situation | |

|---|---|

| Création | 1250 |

| Dissolution | 1789 |

| Type | Parlement |

| Siège | Palais de la Cité (Paris) |

| Coordonnées | 48° 51′ 22″ N, 2° 20′ 44″ E |

| Langue | Français |

| Organisation | |

| Premier président | (1er) Simon de Buci (1341-1369) (Der) Jean-Baptiste-Gaspard Bochart de Saron (1789-1791) |

| modifier |

|

Le Parlement de Paris est une institution française de l'Ancien Régime, proche d'un tribunal, qui fait partie des cours souveraines (rebaptisées cours supérieures à partir de 1661, début du règne de Louis XIV). Il s'agit de l'une des institutions les plus importantes, bien que l'une des plus méconnues, de la monarchie.

Issue de la Curia regis médiévale, la Curia in Parlamento s'en détache au milieu du XIIIe siècle et prend progressivement son autonomie pour juger le contentieux sous forme d'un organe spécialisé aux sessions régulières, le Parlement, que Saint Louis établit sur l'île de la Cité (dans le palais de la Cité) et qui reçoit sa première réglementation générale avec une ordonnance de Philippe III, dit le Hardi, en 1278.

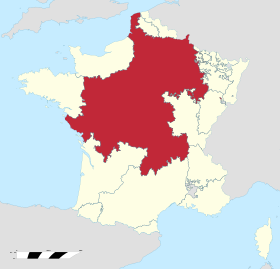

À partir du XVe siècle, treize autres parlements sont établis, certains ex nihilo mais d'autres à partir d'institutions locales parfois beaucoup plus prestigieuses, comme l'Échiquier de Normandie, ou beaucoup plus anciennes, comme les États de Provence. Néanmoins, le Parlement de Paris, cour de justice du roi (ultime suzerain) et donc d'ultime recours, devient prééminent et était souvent désigné simplement comme « le Parlement ».

Rôle

[modifier | modifier le code]Attributions judiciaires

[modifier | modifier le code]Le Parlement bénéficie de la justice déléguée, qui lui permet de rendre ses arrêts au nom du roi. Représentant le roi au plus haut niveau dans ses prérogatives judiciaires, il jouit d'une compétence étendue à tout le royaume. En 1278 est ainsi créée au sein du Parlement de Paris une section chargée des causes venues « de la terre qui est gouvernée par droit écrit », c'est-à-dire le Midi de la France.

Le Parlement est une cour souveraine, c'est-à-dire que ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Mais le roi peut présider la cour, en modifier les sentences, interrompre une procédure ou évoquer une affaire devant son Conseil. Sur requête d'un plaideur, présentée par un des maîtres des requêtes de l'hôtel, il peut casser l'arrêt pour erreur et renvoyer l'affaire devant la cour pour que celle-ci statue à nouveau ; cette procédure est l'ancêtre de la cassation.

Le Parlement juge en première instance les causes concernant les vassaux du roi. À partir de 1278, néanmoins, la plupart de ces causes sont portées devant les bailliages et les sénéchaussées, et seuls les grands féodaux ou ceux qui jouissent d'un privilège personnel reçu du roi relèvent du Parlement.

Le Parlement juge en appel des décisions des juridictions royales inférieures (bailliages, prévôtés) et des justices seigneuriales de son ressort (près de la moitié du royaume).

Attributions non judiciaires

[modifier | modifier le code]

Le Parlement conserve des attributions proprement administratives : surveillance des administrateurs locaux, participation à l'édiction de certaines ordonnances. Le roi le consulte fréquemment sur sa politique, notamment en période de crise, l'invite à participer aux réformes judiciaires ou administratives qu'il met en œuvre.

Pour combler les lacunes de la loi ou fixer les règles de procédure applicables devant lui, le Parlement peut rendre des arrêts de règlement.

Enfin, à partir du XIVe siècle, il prend l'habitude d'enregistrer les ordonnances et édits royaux, ce qui les rend opposables dans les décisions de la Cour (cette formalité équivaut en quelque sorte à la publication au Journal officiel). Ce simple enregistrement se transforme, peu à peu, en une sorte d'approbation donnée à la volonté royale ; tant et si bien qu'un édit n'a force de loi que lorsque le Parlement l'a transcrit sur ses registres. Si le Parlement juge la loi non conforme à l'intérêt de l'État, il dispose d'un droit de remontrance, qui lui permet de refuser de l'enregistrer et de présenter des observations au roi.

Il existe trois degrés : la « remontrance » proprement dite, la « représentation » et le plus simple, la lettre. Pour imposer sa volonté au Parlement, le roi peut en premier lieu émettre une lettre de jussion qui ordonne expressément au Parlement d'enregistrer. Si l'assemblée s'obstine encore par des « remontrances itératives », le roi peut forcer l'enregistrement par la tenue d'un lit de justice. Entre 1673 et 1715, le droit de remontrance des Parlements est limité, de fait, par Louis XIV, qui exige l'enregistrement de ses décisions avant que le Parlement n'émette d'éventuelles remontrances.

Composition et organisation

[modifier | modifier le code]

Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les membres du Parlement incluent des prélats et barons du royaume, des officiers palatins et des agents locaux du roi, baillis ou sénéchaux, autour d'officiers professionnels, les maîtres et conseillers du Parlement, recrutés pour l'essentiel parmi les légistes du Conseil du roi. Progressivement, ces derniers éclipsent les autres catégories de membres et assurent seuls le fonctionnement du Parlement.

La Chambre au Plaid, devenue ensuite la Grand'Chambre, est le cœur du Parlement. Elle juge en appel les sentences des juridictions inférieures de son ressort. Les cas de crime de lèse-majesté lui sont soumis, ainsi que les procès concernant les pairs, les apanages, les parlementaires et les affaires de la régale. Au total y siègent plus de cent magistrats (premier président nommé par le roi, présidents à mortier, conseillers) et les princes du sang, ducs et pairs, qui tiennent particulièrement à ce grand privilège. Le roi vient y tenir ses lits de justice. Le Parlement y siège « toutes chambres assemblées » pour les décisions importantes.

Mais très tôt, le parlement se spécialise dans ses structures. L'ordonnance de 1278 distingue déjà plusieurs chambres. On distingue en plus de la Grand'Chambre :

- les Chambres des Enquêtes, chargées des enquêtes judiciaires (il en exista jusqu'à cinq au XVIe siècle), où près de soixante-quinze magistrats instruisent les affaires ;

- la Chambre des Requêtes (unique sauf de 1580 à 1771), juridiction chargée de juger les personnes bénéficiant de lettres de Committimus (privilège de juridiction) et les établissements ecclésiastiques bénéficiant de lettres de « garde gardienne » avec environ une quinzaine de magistrats (président et conseillers) ;

- la Chambre de la Tournelle, ou chambre criminelle, créée en 1515, chargée des affaires de grande criminalité entraînant la peine de mort, la condamnation aux galères ou le bannissement. Elle est formée des présidents et conseillers de la Grand'Chambre siégeant à tour de rôle pendant six mois ;

- la Chambre de la Marée, chargée des affaires relatives au commerce du poisson, tâche importante dans un pays catholique qui pratique assidûment le jeûne du carême ;

- le Parquet composé de près de cinquante personnes comprenait le procureur général et ses substituts, des avocats généraux, qui reçoivent leurs ordres du roi et les décisions royales pour l'enregistrement. S'y adjoignent deux greffiers en chef, les greffiers ainsi que les huissiers.

Des chambres temporaires peuvent venir s'y ajouter. C’est le cas de la chambre ardente créée en 1679 pour instruire l'affaire des poisons.

En 1589, Henri III crée un parlement rival de celui de Paris à Tours, où se rendent les parlementaires parisiens qui lui sont fidèles, et qui soutiennent par la suite Henri IV après l'assassinat du précédent souverain[1]. Le Premier président Achille de Harlay s’y rallie immédiatement[2]. Avec l’édit de Nantes, une chambre de l’édit est créée pour juger de son application.

Les plaideurs sont représentés par près de mille avocats et procureurs. L'ensemble du personnel, juges, avocats, procureurs était appelé basoche.

Les parlementaires sont des officiers propriétaires de leurs charges. Inamovibles depuis 1467, ils la transmettent à leurs héritiers grâce à une redevance annuelle, la paulette. Depuis 1644, ils ont obtenu la noblesse au premier degré. En 1665, une ordonnance fixe le prix d'acquisition à 300 000 livres pour un président à mortier et à 100 000 livres pour un conseiller. Les prix baissent considérablement au XVIIIe siècle. Les compétences juridiques des futurs magistrats sont vérifiées par un examen organisé par les parlementaires en exercice, sachant que les candidats sont le plus souvent des membres de leur famille : aussi les contemporains déplorent l'inculture de beaucoup de candidats. Beaucoup s'indignent également de l'extrême jeunesse de beaucoup de conseillers (il y en eut à 19 ans) et même de présidents (dès 20 ans). Aussi les ordonnances de 1660 et 1665 fixent à quarante ans l'âge pour acquérir une présidence, vingt-sept ans pour les conseillers, trente ans pour les procureurs, mais elles furent peu appliquées. Cette piètre qualité de nombreux parlementaires induisait un fort absentéisme, aggravé par la longueur des « vacances » annuelles. La liquidation des affaires était de ce fait extrêmement lente. Cependant, le Parlement connut quelques familles éminentes : les Harlay, les Maupeou, les Ormesson, les Selve, les Gaudart, les Le Peletier, les Lamoignon, les Gilbert de Voisins.

Le Parlement de Paris démissionna le [3] à la suite d'un conflit avec le roi. En avril 1771, il fut donc supprimé par le chancelier Maupeou et remplacé par un nouveau Parlement (13 avril 1771), composé de magistrats non plus propriétaires de leurs charges mais fonctionnaires nommés et payés par le roi (et normalement irrévocables), permettant ainsi de rendre une justice rapide et gratuite. Un peu avant, en février de la même année, l'immense ressort du Parlement de Paris avait été démembré par la création de six conseils supérieurs à Arras, Blois, Châlons, Clermont, Lyon et Poitiers, de façon à rapprocher le justiciable de la justice. Le Parlement de Paris ainsi réformé conservait néanmoins seul ses fonctions politiques (enregistrement des lois émanant du Conseil du roi et droit de remontrance réglementé).

À son avènement en 1774, Louis XVI, mal conseillé par Maurepas, rétablit l'ancien Parlement de Paris (tel que composé avant la réforme Maupeou). Et il put ainsi reprendre son opposition aux décisions royales en prétendant défendre les intérêts de la nation (ainsi que les lois fondamentales du royaume) et en bloquant les réformes, notamment le plan Calonne. Cette obstruction à toute tentative de réforme poussera Louis XVI à convoquer les États généraux en 1789.

Consécutivement à la mainmise des Bourguignons sur Paris lors la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, le Parlement va siéger à Poitiers de 1418 à 1436[4]. Le Parlement a ensuite été exilé à trois reprises à Pontoise : en 1652, en 1720 et en 1753.

Grandes affaires

[modifier | modifier le code]

- Aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle : soutien aux jansénistes.

- 1418-1436 : translation du Parlement à Poitiers[5],[6] et scission du Parlement.

- 1589-1594 : translation du Parlement à Tours et scission du Parlement.

- 1594 : lutte séculaire contre les jésuites qui aboutit à leur expulsion comme en 1764.

- 1643 : cassation du testament de Louis XIII pour donner la régence à Anne d'Autriche.

- 1648-1649 : Fronde parlementaire.

- 1652 : translation du Parlement à Pontoise et scission de la cour.

- 1680 : affaire des poisons où fut compromise la marquise de Montespan.

- À partir de 1713 : lutte contre la bulle Unigenitus du pape Clément XI.

- : cassation du testament de Louis XIV pour donner la régence à Philippe d'Orléans[7].

- En mai 1720, le Parlement de Paris et les souscripteurs du système de Law se révoltent[8] contre l'édit du qui avait ordonné une baisse à 5 000 livres par étapes des actions de la compagnie du Mississippi, lequel est annulé le 27 mai.

- 1749-1758 : affaire de l'hôpital général. Pour pouvoir garder le pouvoir sur l'hôpital général où l'archevêque de Paris a fait nommer une supérieure contre l'avis des directeurs proches du Parlement, le Parlement organise une véritable rébellion qui ne s'achèvera qu'avec l'attentat de Damiens.

- 1753 : translation de la Grand Chambre du Parlement à Pontoise ; dispersion et exil des magistrats des autres chambres en province ; enfin exil des magistrats de la Grand Chambre à Soissons (jusqu'à l'automne 1754).

- 1764 : lutte séculaire contre les jésuites qui aboutit à leur expulsion comme en 1594.

- 1773 (avril)-1774 (février) : affaire Goëzman, entre ce conseiller et Beaumarchais, qui devint célèbre (affaire jugée par le parlement Maupeou)

- 22 au : jugement du cardinal de Rohan et des prévenus de l'affaire du collier de la reine.

- 1787 : translation du Parlement de Paris à Troyes.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ Sylvie Daubresse, « Les parlementaires parisiens à Tours face à la rébellion (fin 1590-début 1591) », dans Hommes de loi et politique : XVIe – XVIIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 9782753529625, lire en ligne), p. 53-73

- ↑ Pierre Miquel, Les Guerres de Religion, Paris, Fayard, , 596 p. (ISBN 978-2-21300-826-4, OCLC 299354152, présentation en ligne)., p. 367.

- ↑ François Olivier-Martin, Précis d'histoire du droit français, Dalloz, 1953.

- ↑ Didier Neuville, « Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436) », Revue historique, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, t. 6, 3e année, , p. 1-28 ; 272-314 (lire en ligne), [lire en ligne].

- ↑ Didier Neuville, « Le parlement royal à Poitiers (1418-1436) », Revue historique, t. 6, , p. 1-28, 272-314 (lire en ligne)

- ↑ Jacques Poumarède et Jack Thomas (sous la direction de) et Serge Dauchy, « Le parlement de Poitiers (1418-1436), premier parlement de province ou cour souveraine en exil ? », dans Les parlements de province : Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIe siècle, Toulouse, Presses universitaires du Midi, coll. « Méridiennes », , 810 p. (ISBN 978-2-91202500-5, lire en ligne), p. 75-87

- ↑ Jules Flammermont, « Procès-verbal de la séance tenue pour la régence, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle », sur flora.univ-cezanne.fr, Bibliothèque de l’université Aix-Marseille III (consulté le ).

- ↑ [PDF] « John Law, la Monnaie, l’État », conférence de Pierre Tabatoni à l’Institut français d’administration publique en mars 2000, site de l'Académie des Sciences morales et politiques.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Institutions du royaume de France

- Parlement de Tours, scission du Parlement de Paris de juin 1589 à avril 1594

- Plaidoiries de causes grasses

- La Crucifixion du Parlement de Paris, tableau qui ornait la Grande Chambre

- Premier président du Parlement de Paris, comprend la liste des Premiers présidents du Parlement

- Procureur général au Parlement de Paris, comprend la liste des Procureurs généraux au Parlement

- Grand conseil des Pays-Bas à Malines appelé parfois Parlement de Malines par imitation du Parlement de Paris

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Jean-Baptiste L'Hermite de Soliers, Éloges de tous les premiers présidents du parlement de Paris depuis qu'il est rendu sédentaire jusques à présent. Ensemble leurs généalogies, épitaphes, armes & blasons, en taille douce dédié à monseigneur le Premier président, Chez Cardin Besongne, Paris, 1645 (lire en ligne).

- François Blanchard, Les presidens au mortier du parlement de Paris, leurs emplois, charges, qualitez, armes, blasons et genealogies, depuis l'an 1331 jusques à present. Ensemble un catalogue de tous les conseillers selon l'ordre des temps & de leurs receptions : enrichy du blason de leurs armes, & de plusieurs remarques concernans leurs familles. Le tout justifié par les registres du parlement, tiltres domestiques, chartes d'eglise, epitaphes, & autres preuves authentiques, chez Cardin Besongne, Paris, 1647 (lire en ligne).

- Voltaire, Histoire du parlement de Paris, 1769. (texte sur Wikisource

- Auguste-Arthur Beugnot, Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, Imprimerie royale, Paris, 1839, tome 1, 1254-1273 (lire en ligne).

- Auguste-Arthur Beugnot, Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, Imprimerie royale, Paris, 1842, tome 2, 1274-1318(lire en ligne).

- Auguste-Arthur Beugnot, Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, Imprimerie royale, Paris, 1844, tome 3, première partie, 1299-1311 (lire en ligne).

- Auguste-Arthur Beugnot, Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, Imprimerie royale, Paris, 1848, tome 3, deuxième partie, 1312-1318 (lire en ligne).

- Charles Desmaze, Le Parlement de Paris : son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la cour de Paris (1334-1859), Michel Lévy frères libraires-éditeurs, Paris, 1859 (lire en ligne).

- Bonneserre de Saint-Denis, Armorial du Parlement de Paris, 1862.

- Didier Neuville, « Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436) », Revue historique, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, t. 6, 3e année, , p. 1-28 ; 272-314 (lire en ligne), [lire en ligne].

- Jules Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1898, numérisation de la Bibliothèque de l'université Aix-Marseille III, [lire en ligne].

- Charles-Victor Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314 (Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire), Paris, 1888, [lire en ligne].

- Félix Aubert, Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422), t. 1 Son organisation, Paris, Alphonse Picard éditeur, , XIV-434 p. (lire en ligne), réimpression par Slatkine, Genève, 1974

- Félix Aubert, Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422), t. 2 Sa compétence, ses attributions, Paris, Alphonse Picard éditeur, , XL-387 p. (lire en ligne), réimpression par Slatkine, Genève, 1977

- Félix Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François Ier, 1250-1515, Paris, Alphonse Picard et fils, 1894, tome I : Organisation, compétence et attributions, tome II : Procédure.

- Gustave Ducoudray, Les Origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, Hachette, 1902, [lire en ligne].

- Félix Aubert, Le parlement de Paris au XVIe siècle, Paris, Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey & du Journal du Palais, (lire en ligne), p. 35 note

- Édouard Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la mort d'Henri IV, Paris, A. Picard, 1913-1916, 3 vol. (tome I, tome II et tome III disponibles sur Gallica).

- François Bluche, L'Origine des magistrats au Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Mémoires publiés par la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, tomes V-VI, 1953-1954.

- Josette Metman, « Les Archives du Parlement de Paris. Instruments de recherche manuels et informatisés », dans Francia, no 6, 1978, [lire en ligne].

- Françoise Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État : les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Publications de la Sorbonne. Série N.S. Recherche » (no 46), , 459 p. (ISBN 2-85944-032-1, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- André Bossuat, « Le Parlement de Paris pendant l'occupation anglaise », Revue historique, Paris, Presses universitaires de France, t. 229, , p. 19-40 (lire en ligne).

- (en) Roger G. Little, The "Parlement" of Poitiers, London : Royal Historical Society, Royal Historical Society Studies in History Series, 1984, XII-248 p., (ISBN 0-901050-98-9).

- (en) Roger G. Little, The Parlement of Poitiers : War, Government and Politics in France, 1418-1436, Londres, Royal Historical Society, coll. « Royal Historical Society Studies in History Series » (no 42), , XII-248 p. (ISBN 0-901050-98-9, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Joël Félix, Les Magistrats du Parlement de Paris, 1771-1790. Dictionnaire biographique et généalogique, Sedopols, coll. « Noblesses d'Hier », Paris, 1990.

- Le Parlement de Paris et la justice royale (XIVe – XVIIe siècle), Bibliothèque de l'École des chartes, 1995, tome 153, deuxième livraison, [lire en ligne].

- (en) Nancy Lyman Roelker, One King, One Faith. The Parliament of Paris and the Religious Reformations of the Sixteenth Century, Berkeley-Los Angeles, University, 1996, XIII-543 p., [présentation en ligne], [présentation en ligne], lire en ligne.

- Michel Popoff, Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753), Paris, Le Léopard d'or, 2 vol. , 2003.

- Sylvie Daubresse (préf. Denis Crouzet), Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, Droz, coll. « Travaux d'Humanisme et Renaissance » (no 398), , XV-558 p. (ISBN 2-600-00988-4, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Sylvie Daubresse, « Henri III au parlement de Paris : contribution à l'histoire des lits de justice », Bibliothèque de l'École des chartes, Paris / Genève, Librairie Droz, t. 159, 2e livraison, , p. 579-607 (lire en ligne).

- Vincent Boulet, Le Parlement de Paris durant la période anglo-bourguignonne (1418-1436), Thèse de l'École nationale des chartes, 2006, [lire en ligne].

- Sylvie Daubresse, Monique Morgat-Bonnet et Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris. XVe – XVIIIe siècle, Librairie Honoré Champion, 2007, 841 p.

- Émeline Dalsorg, Rendre la justice au Parlement de Paris sous la Ligue (1589-1594), Thèse de l'École nationale des chartes, 2008, [lire en ligne].

- Pierre-Anne Forcadet, Conquestus fuit domino regi. Le recours au roi d’après les arrêts du Parlement de Paris (1223-1285), De Boccard, Paris, 2018.

Liens externes

[modifier | modifier le code]

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Lettres patentes de Louis XI, Paris, le 8 septembre 1461. Confirmation des officiers du Parlement de Paris.

- Lettres patentes de Louis XI, Paris, le 16 septembre 1461. Composition du Parlement de Paris.

- Le parlement de Paris dans les archives de l’Ancien Régime, aux Archives nationales.

- Parlement de Paris (XVIe – XVIIIe siècles). Chronique d’une recherche dans des archives hors normes.

- Les recueils d'arrêts du parlement de Paris sur Fontes Historiæ Iuris, Bibliothèque numérique d'Histoire du droit.

- Liste de poèmes satiriques du XVIIIe siècle relatifs au Parlement de Paris

- La dispersion du Parlement de Paris (1753-1754) par Alain Durieux