Présidence de George W. Bush

43e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington, D.C. |

| Système électoral | Collège électoral des États-Unis |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection |

2000 2004 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 8 ans |

| Nom | George W. Bush |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Appartenance politique | Parti républicain |

| Voir aussi | Politique aux États-Unis |

|---|

La présidence de George W. Bush débute le , date de l'investiture de George W. Bush en tant que 43e président des États-Unis, et prend fin le . Membre du Parti républicain et fils de l'ancien président George H. W. Bush, Bush entre en fonction après avoir remporté de justesse l'élection présidentielle de 2000 face à son rival démocrate, le vice-président sortant Al Gore. Réélu quatre ans plus tard avec une avance plus confortable, il est remplacé à l'issue de son second mandat par le démocrate Barack Obama, vainqueur du scrutin présidentiel de 2008.

La présidence de Bush est particulièrement marquée par les attentats du 11 septembre 2001, qui bouleversent de fond en comble les priorités de son administration. Le Congrès approuve dans la foulée la création du département de la Sécurité intérieure tandis que Bush déclare une guerre contre le terrorisme. Il ordonne dans ce but l'invasion de l'Afghanistan pour renverser le régime des talibans, détruire le groupe islamiste Al-Qaïda responsable des attentats et capturer son chef Oussama ben Laden. Il signe également le Patriot Act, une loi très controversée qui autorise la surveillance des individus suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes.

En 2003, Bush déploie l'armée américaine en Irak, dont le gouvernement dirigé par Saddam Hussein est accusé de stocker des armes de destruction massive. Toutefois, aucun arsenal de ce type n'est découvert et l'administration Bush, qui ne réussit pas non plus à prouver une éventuelle collusion entre les autorités irakiennes et Al-Qaïda, est fortement critiquée. Sur le plan intérieur, Bush baisse massivement les impôts (à hauteur de 1 300 milliards de dollars) et fait voter une importante réforme de l'éducation (No Child Left Behind Act) ; il défend en outre l'adoption de mesures socialement conservatrices comme une législation plus restrictive sur l'avortement ou encore l'accroissement du rôle des organisations religieuses en matière de charité et d'aide sociale. Toujours en 2003, il renforce le programme Medicare en autorisant la prise en charge des médicaments à destination des bénéficiaires par le gouvernement fédéral.

Au cours de son second mandat, Bush négocie de nombreux accords de libre-échange et nomme les juges John G. Roberts, Jr. et Samuel Alito à la Cour suprême. Il échoue en revanche dans ses tentatives de réforme de la Sécurité sociale et de la politique d'immigration. En Afghanistan et en Irak, la situation est loin d'être stabilisée et le président renforce considérablement le contingent militaire américain dans ce dernier pays. La réaction de son gouvernement à l'ouragan Katrina de 2005 et la polémique engendrée par le renvoi de divers procureurs font chuter sa popularité. La fin de son mandat est accaparée par une crise financière mondiale et une récession économique que Bush tente de circonscrire en procédant au rachat des actifs toxiques émis par les institutions financières.

Élection présidentielle de 2000

[modifier | modifier le code]

Fils aîné de George H. W. Bush, 41e président des États-Unis, George W. Bush s'était affirmé comme un possible prétendant à la fonction suprême à la suite de son élection en tant que gouverneur du Texas en 1994. Réélu triomphalement à ce poste en 1998, il brigua l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2000 et sa victoire aux primaires était largement considérée comme acquise. Dans les années précédentes, Bush avait rassemblé autour de lui un groupe de conseillers dont faisaient partie Lawrence B. Lindsey, un partisan de l'économie de l'offre, et Condoleeza Rice, une spécialiste de la politique étrangère[1] ; en outre, les équipes dirigées par Karl Rove et Ken Mehlman financèrent efficacement la campagne de Bush, ce qui donna à celui-ci un avantage décisif sur ses concurrents républicains[2]. Alors que certains hauts responsables du parti étaient peu enclins à affronter Bush, le sénateur de l'Arizona John McCain présenta sa candidature à laquelle se rallièrent bon nombre de modérés et de « faucons » partisans d'une ligne dure sur la scène internationale. La défaite de McCain lors de la primaire de Caroline du Sud mit cependant fin au suspens et Bush fut officiellement désigné en août comme candidat du parti lors de la convention nationale républicaine. Son colistier était l'ancien secrétaire à la Défense Dick Cheney, dont la faible popularité et la santé chancelante étaient compensées, aux yeux de Bush, par sa longue expérience du pouvoir susceptible d'en faire un partenaire de gouvernement précieux à la Maison-Blanche[1].

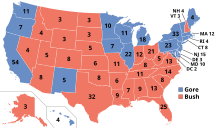

Du côté des démocrates, le président sortant Bill Clinton, ayant déjà accompli deux mandats, ne pouvait se représenter et ce fut le vice-président Al Gore qui décrocha la nomination. Tout au long de la campagne, Bush n'eut de cesse de mettre en avant sa personnalité au détriment de celle de Clinton, qui avait été sérieusement entachée par l'affaire Monica Lewinsky. Alors que le candidat républicain caracolait en tête de divers sondages effectués après le dernier débat face à Gore en octobre, la révélation par les médias de son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 1976 fragilisa sa position. Le jour du scrutin, l'incertitude était à son comble car l'écart entre Bush et Gore était infime. La situation était particulièrement tendue en Floride où Bush ne devançait son adversaire que de quelques centaines de voix. Face à l'importance de l'enjeu — dans la mesure où le résultat de l'élection en Floride déterminerait le vainqueur à l'échelle du pays —, la Cour suprême locale ordonna un recomptage partiel. Cette décision fut toutefois annulée par la Cour suprême des États-Unis dans son arrêt Bush v. Gore, au motif qu'elle contrevenait à l'égalité devant la loi, confirmant de fait la victoire de Bush en Floride et au niveau national. Ce dernier rassembla en définitive 271 votes de grands électeurs contre 266 pour Gore, qui obtint pour sa part la majorité des suffrages populaires sur l'ensemble des États[3]. Bush fut ainsi le quatrième candidat à une élection présidentielle américaine, et le premier depuis 1888, à être proclamé vainqueur tout en étant minoritaire en nombre de voix[4]. Lors des élections législatives qui se déroulèrent à la même période, les républicains conservèrent leur majorité à la Chambre des représentants mais perdirent cinq sièges au Sénat, qui fut dorénavant composé de cinquante républicains et de cinquante démocrates[3].

Composition du gouvernement

[modifier | modifier le code]À son arrivée au pouvoir, Bush minora l'importance du chef de cabinet de la Maison-Blanche en demandant aux hauts fonctionnaires de s'adresser directement à lui plutôt que par l'intermédiaire du chef de cabinet Andrew Card. En dehors de Bush, le vice-président Dick Cheney s'imposa comme le personnage le plus puissant de l'administration. Bush incorpora dans son entourage plusieurs de ses anciens collaborateurs du Texas, dont la conseillère auprès du président Karen Hughes, le haut conseiller Karl Rove, le conseiller juridique Alberto Gonzales et la secrétaire du personnel Harriet Miers[5]. Parmi les autres membres influents de l'équipe présidentielle figuraient Margaret Spellings en tant que conseillère sur la politique intérieure et Michael Gerson en tant que rédacteur en chef des discours, ainsi que Joshua Bolten et Joe Hagin en qualité de chefs de cabinet adjoints de la Maison-Blanche[6]. Paul O'Neill, qui avait été directeur adjoint du Bureau de la gestion et du budget sous Gerald Ford, devint secrétaire au Trésor tandis que l'ancien sénateur du Missouri John Ashcroft fut nommé procureur général[7].

Étant donné la relative inexpérience de Bush dans le domaine des relations internationales, la politique étrangère des États-Unis fut, sous sa présidence, en grande partie élaborée par de hauts responsables dont plusieurs avaient auparavant servi dans l'administration de son père : ainsi du vice-président Cheney (comme secrétaire à la Défense), de la conseillère à la Sécurité nationale Condoleezza Rice (en tant que membre du Conseil de sécurité nationale) et des secrétaires adjoints Paul Wolfowitz et Richard Armitage ; de même, le secrétaire d'État Colin Powell avait exercé les fonctions de chef d'état-major des armées sous le mandat de Bush père de 1989 à 1993[8]. Powell, dont Bush était un admirateur de longue date, fut le premier choix du président pour diriger le département d'État mais le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui avait déjà occupé ce poste sous la présidence de Gerald Ford, joua également un rôle essentiel sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale[9]. Rumsfeld et Cheney, qui se connaissaient bien pour avoir travaillé ensemble du temps de l'administration Ford, s'affirmèrent comme les principaux architectes de la politique étrangère américaine au cours du premier mandat de Bush[10].

En fut créé le département de la Sécurité intérieure afin d'accroître la lutte contre le terrorisme. Le premier responsable de ce ministère fut Tom Ridge en , lequel fut remplacé en 2005 par Michael Chertoff[11]. Hostile à la guerre d'Irak et aux réductions d'impôts voulues par Bush, qui risquaient selon lui d'aggraver le déficit, le secrétaire au Trésor O'Neill quitta le gouvernement et fut remplacé par John W. Snow en [12] ; quant à Powell, frustré entre autres par le déclenchement de la guerre en Irak, il démissionna à l'issue des élections de 2004[13]. Son ministère fut relevé par Condoleeza Rice qui dut abandonner son poste de conseiller à la sécurité nationale au profit de Stephen Hadley, son ancien adjoint[14]. La plupart des conseillers de Bush furent maintenus dans leurs fonctions après le scrutin de 2004 même si Spellings intégra le cabinet en tant que secrétaire à l'Éducation et que Gonzales succéda à Ashcroft en tant que procureur général[15]. Au début de l'année 2006, Andrew Card, de plus en plus contesté en interne, démissionna à son tour à la suite d'une controverse liée au rachat de ports américains par Dubai Ports World ; son successeur fut Joshua Bolten[16]. Ce dernier dépouilla Karl Rove de certaines de ses attributions et persuada Henry Paulson, président de la banque Goldman Sachs, d'intégrer le cabinet en qualité de secrétaire au Trésor à la place de Snow[17].

En , dans la foulée des élections de mi-mandat remportées par les démocrates, Rumsfeld démissionna de son poste de secrétaire à la Défense qui fut confié à l'ancien directeur de la CIA Robert Gates[18]. Ces remaniements furent profitables à la secrétaire d'État Rice dont l'influence s'accrut au sein du gouvernement et qui joua un rôle central dans la formulation de la politique étrangère tout au long du second mandat de Bush[19]. En 2007, l'ancien juge fédéral Michael Mukasey fut nommé au département de la Justice à la suite des départs de Gonzales et de Rove dont la décision de renvoyer plusieurs procureurs avait suscité la polémique[20].

Nominations judiciaires

[modifier | modifier le code]

À l'issue du scrutin présidentiel de 2004, bon nombre d'observateurs s'attendaient à ce que le juge en chef William Rehnquist, vieillissant, démissionne de la Cour suprême des États-Unis. Pour le remplacer, le vice-président Cheney et la conseillère auprès de la Maison-Blanche Harriet Miers évoquèrent les noms de deux conservateurs très respectés, John G. Roberts, Jr., juge de la cour d'appel pour le circuit du district de Columbia, et Michael Luttig, juge du quatrième circuit. En , la juge Sandra Day O'Connor annonça de manière inattendue son retrait de la Cour et Bush nomma Roberts pour combler cette vacance dès le mois suivant. Lorsque Rehnquist mourut en septembre, le président songea brièvement à élever le juge assesseur Antonin Scalia au poste de juge en chef mais se ravisa en définitive pour Roberts. La nomination de ce dernier fut confirmée au Sénat par 78 voix contre 22, l'ensemble des sénateurs républicains et une faible majorité de démocrates s'étant exprimés en sa faveur[21].

Le siège laissé par O'Connor étant de nouveau vacant, l'administration Bush souhaitait désigner une femme au sein de la Cour mais n'en trouva aucune qui satisfît à ses exigences[21]. Bush jeta finalement son dévolu sur Miers, qui n'avait jamais exercé la fonction de juge mais avait travaillé comme avocate d'entreprise et au sein du personnel de la Maison-Blanche[22]. Sa nomination se heurta immédiatement à un tir de barrage des conservateurs et des progressistes qui n'étaient pas très au clair sur ses convictions idéologiques et pointaient son manque d'expérience dans le domaine judiciaire. Le chef de la majorité au Sénat Bill Frist informa Bush que Miers ne parviendrait pas à obtenir les votes nécessaires au Sénat et celle-ci finit par retirer sa candidature. Bush se rabattit alors sur Samuel Alito qui était très populaire chez les conservateurs mais beaucoup moins chez les démocrates ; il n'en fut pas moins confirmé par 58 voix contre 42 en [21]. Dans les années qui suivirent l'entrée en fonction de Roberts et d'Alito, la Cour suprême se révéla globalement plus conservatrice qu'à l'époque de Rehnquist, notamment sous l'influence d'Alito dont le conservatisme était plus affirmé que celui d'O'Connor[23]. Bush nomma en outre 62 juges dans les cours d'appel, 261 juges dans les cours de district et deux juges au Tribunal de commerce international.

Politique intérieure

[modifier | modifier le code]Fiscalité

[modifier | modifier le code]| Année | Revenu | Dépenses | Surplus/ Déficit |

PIB | Dette en % du PIB[note 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| 2001 | 1991,1 | 1862,8 | 128,2 | 10526,5 | 31,5 |

| 2002 | 1853,1 | 2010,9 | -157,8 | 10833,7 | 32,7 |

| 2003 | 1782,3 | 2159,9 | -377,6 | 11283,8 | 34,7 |

| 2004 | 1880,1 | 2292,8 | -412,7 | 12025,5 | 35,7 |

| 2005 | 2153,6 | 2472,0 | -318,3 | 12834,2 | 35,8 |

| 2006 | 2406,9 | 2655,1 | -248,2 | 13638,4 | 35,4 |

| 2007 | 2568,0 | 2728,7 | -160,7 | 14290,8 | 35,2 |

| 2008 | 2524,0 | 2982,5 | -458,6 | 14743,3 | 39,4 |

| Sources | [24] | [25] | [26] | ||

L'adoption par le Congrès des baisses d'impôts massives que Bush avait promis au cours de sa campagne de 2000 constituèrent la priorité de son administration dans les premiers mois de son mandat. Avec le soutien du président de la Réserve fédérale Alan Greenspan, Bush estimait en effet que le meilleur moyen d'utiliser le surplus budgétaire qui s'était accumulé sous la présidence de Bill Clinton était d'alléger la fiscalité[27]. Au moment de son entrée en fonction, les prévisions en matière d'excédents du budget avaient été revues à la baisse compte tenu du ralentissement de la croissance mais Bush maintint que son plan de réduction des taxes aiderait à stimuler l'activité économique[28]. Le secrétaire au Trésor Paul O'Neill ayant exprimé ses réserves sur l'ampleur des coupes annoncées et le risque de déficits futurs, le vice-président Cheney se chargea de la rédaction du projet de loi qui fut transmis au Congrès en [27].

Bush avait initialement envisagé de réduire les impôts de 1 600 milliards de dollars sur dix ans mais accepta de réviser ce montant à 1 350 milliards[29]. Son administration rejeta la mise en place de « déclencheurs » destinés à supprimer progressivement les baisses d'impôts consenties par le gouvernement si celui-ci se retrouvait à nouveau en situation de déficit. Approuvé par l'ensemble des élus républicains du Congrès et par une minorité de leurs collègues démocrates, l'Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 fut promulgué sous forme de loi par le président Bush en . Ce texte eut pour effet d'abaisser le taux maximal d'imposition (de 39 % à 35 %) et de diminuer l'impôt sur les successions. Au Sénat, la faible majorité détenue par les républicains incita ces derniers à invoquer la « réconciliation » (processus permettant de contourner l'obstruction de la minorité) pour forcer l'adoption de la loi ; en échange, les baisses d'impôts ainsi introduites seraient progressivement abandonnées durant l'année 2011, à moins d'une nouvelle action législative[30],[31].

Peu après le passage de la loi, le sénateur Jim Jeffords quitta le Parti républicain pour siéger aux côtés des démocrates, donnant à ces derniers le contrôle du Sénat. Le GOP récupéra cependant sa majorité dans cette assemblée aux élections de mi-mandat de 2002, ce qui permit à Bush de proposer de nouvelles réductions d'impôts. En 2003, le Congrès adopta ― malgré l'opposition de la plupart des démocrates ― le Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act qui instaurait un allègement supplémentaire de 350 milliards sur dix ans tout en diminuant l'impôt sur les plus-values et celui sur les dividendes. Au total, les réductions fiscales de l'administration Bush ramenèrent les taux d'imposition individuels fédéraux à leur plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale tandis que la part des recettes publiques dans le PIB passa de 20,9 % en 2000 à 16,3 % en 2004[30],[31]. La plupart de ces réductions fiscales furent ultérieurement confirmées par l'American Taxpayer Relief Act of 2012 qui supprima néanmoins les baisses d'impôts sur les hauts revenus[32].

Éducation

[modifier | modifier le code]

En dehors des réductions fiscales, l'autre grand chantier des premiers mois de la présidence Bush fut l'éducation. Bush souhaitait en effet mener des réformes importantes dans ce domaine, en particulier à destination des plus pauvres et des minorités dont l'inclusion scolaire avait été, selon lui, sacrifiée sur l'autel du « doux sectarisme des faibles attentes »[33]. Même si les conservateurs étaient par nature réticents à accroître le rôle du gouvernement fédéral dans l'éducation, la popularité du projet de réforme éducatif que Bush avait défendu au cours de sa campagne convainquit bon nombre de républicains, dont le représentant de l'Ohio John Boehner, à soutenir un projet de loi qui prévoyait d'augmenter les dépenses fédérales consacrées à l'éducation[34]. Afin d'accentuer le caractère bipartisan de la loi, Bush fit appel au sénateur démocrate Ted Kennedy, un des chefs de file du camp progressiste et membre clé du comité sénatorial sur la santé, l'éducation, le travail et les retraites, pour participer à la rédaction du texte[35].

Bush était favorable à la mise en place de tests d'aptitude afin d'évaluer les compétences des élèves dans des matières telles que la lecture ou les mathématiques. Le souhait du président était d'accroître la responsabilité des écoles dans les performances éducatives et de faciliter pour les parents le choix des établissements scolaires fréquentés par leurs enfants. Tout en partageant la préoccupation de Bush pour l'éducation des enfants pauvres, Kennedy était farouchement opposé à son idée de « chèques éducation » qui auraient permis aux parents d'utiliser l'argent public pour envoyer leurs enfants dans le privé. Les deux hommes élaborèrent en définitive le No Child Left Behind Act (NCLB) qui abandonnait le principe des chèques éducation mais instaurait des tests d'aptitude scolaire à l'échelle nationale. La version finale du projet de loi fut adoptée à une large majorité par les deux chambres du Congrès et ratifiée par Bush en [35]. Kennedy critiqua cependant par la suite l'application de la loi en affirmant que les fonds fédéraux alloués au NCLB étaient inférieurs aux promesses du président[36].

Sécurité intérieure

[modifier | modifier le code]Dans la foulée des attentats du 11 septembre, Bush annonça la création du Bureau de la Sécurité intérieure et nomma l'ancien gouverneur de la Pennsylvanie Tom Ridge à la tête de cette agence[37]. Après le vote par le Congrès du Homeland Security Act qui donnait naissance au département de la Sécurité intérieure (DHS), Ridge devint le premier responsable titulaire du nouveau ministère. Les missions dévolues au DHS concernaient l'immigration, le contrôle des frontières, la douane et les transports[38]. Ainsi, même si le FBI et la CIA conservaient leur indépendance, le DHS reçut autorité sur la Garde côtière, le Service de l'Immigration et de la Naturalisation (qui fut scindé en trois agences distinctes), le Service des douanes (qui fut également scindé) et l'Agence fédérale des situations d'urgence[39] ; il englobait également l'Administration de sécurité des transports nouvellement créée, qui s'occupait en particulier de la sûreté dans les aéroports[38]. Le Homeland Security Act constitua la plus importante réorganisation du gouvernement fédéral depuis le National Security Act de 1947[39].

Le , Bush promulgua le Patriot Act. Adopté à la demande du président, ce texte était conçu pour favoriser le partage des informations au sein des services de renseignement américains et étendre les compétences du gouvernement fédéral dans la surveillance des individus suspectés de terrorisme[38]. Le Patriot Act autorisait par ailleurs la mise sur écoute de tels suspects et accentuait la vigilance des services gouvernementaux dans la traque des « loups solitaires »[40]. Bush permit en outre secrètement à l'Agence de sécurité nationale (NSA) d'espionner ― sans mandat judiciaire ― les communications à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis[38].

Loi sur le financement des campagnes électorales

[modifier | modifier le code]La campagne pour l'investiture républicaine de John McCain en 2000 avait interpellé l'opinion sur la nécessité d'une réforme du financement des campagnes électorales. En 2001, McCain et le sénateur du Wisconsin Russ Feingold portèrent un projet de réforme bipartisan sur ce thème au Sénat tandis que les représentants républicain Chris Shays du Connecticut et démocrate Marty Meehan du Massachusetts défendirent le texte à la Chambre[41]. Une alliance de circonstance entre républicains et démocrates permit de contourner l'opposition du président de la Chambre Dennis Hastert au moyen d'une « pétition de décharge », qui n'était utilisée avec succès que pour la deuxième fois depuis les années 1980, et de procéder à l'examen de la loi[42]. Celle-ci fut approuvée par la Chambre par 240 voix contre 189[43] puis par le Sénat par 60 voix contre 40, c'est-à-dire le minimum requis pour mettre fin à l'obstruction des parlementaires hostiles à la réforme[44].

Tout au long de la bataille législative au Congrès, Bush refusa de s'exprimer publiquement sur le contenu de la réforme[43]. Au moment de ratifier le texte (intitulé Bipartisan Campaign Reform Act) en , le président affirma néanmoins que la loi était « loin d'être parfaite » mais qu'elle améliorerait le système de financement des campagnes électorales[45]. Étaient notamment introduites diverses limites aux dépenses et aux dons à but politique ainsi que l'interdiction de l'« argent doux » (soft money) qui était souvent un moyen de contourner les plafonds de participation financière aux campagnes des candidats[41]. Plusieurs dispositions de la loi relatives à l'interdiction des dépenses de communication faites par un organisme, indépendamment d'un candidat, pour influencer le résultat du scrutin (independent expenditures) furent cependant annulées par la Cour suprême dans l'arrêt de 2010 Citizens United v. Federal Election Commission[46].

Santé

[modifier | modifier le code]Après l'adoption de ses mesures de réductions fiscales et du No Child Left Behind Act, Bush se tourna vers la santé. Son projet, baptisé Medicare Part D, était d'étendre le programme Medicare à la prise en charge des médicaments sous ordonnance. La réforme voulue par la Maison-Blanche divisa aussitôt le Congrès, mais pour des raisons opposées : alors que des élus démocrates s'inquiétaient de ce que le projet de loi ne permettait pas à Medicare de négocier le prix des médicaments, un certain nombre de leurs collègues républicains étaient hostiles à toute expansion du rôle du gouvernement fédéral dans le domaine de la santé. Avec l'aide du président de la Chambre Dennis Hastert et du chef de la majorité au Sénat Bill Frist, Bush surmonta néanmoins les réticences des parlementaires et le texte fut approuvé[47]. En , Bush ratifia le Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act qui constituait la plus importante extension de Medicare depuis la création du programme en 1965[48].

Tentative de réforme de la Sécurité sociale

[modifier | modifier le code]

Après sa réélection en 2004, Bush fit de la privatisation partielle de la Sécurité sociale une priorité[49]. Il proposa ainsi de restructurer le programme de manière que les citoyens pussent investir une partie de l'argent qu'ils versaient au titre des cotisations sociales, grâce auxquelles était financée la Sécurité sociale[50]. Le président affirma que cette dernière faisait face à une crise de financement imminente et qu'une réforme était nécessaire pour garantir sa solvabilité[51]. Bush savait que la bataille qu'il allait devoir livrer au Congrès pour l'adoption de son plan serait difficile mais, comme il le confia lui-même : « j'ai un capital politique, et j'ai bien l'intention de le dépenser »[52].

Très vite, des groupes d'influence comme l'Association américaine des personnes retraitées s'opposèrent à la réforme, tout comme les démocrates modérés dont certains, à l'instar de Max Baucus, avaient pourtant soutenu les mesures de réductions fiscales du président. En définitive, aucun parlementaire démocrate ne consentit à voter en faveur du plan qui était également contesté par des républicains modérés hostiles à la privatisation, tels qu'Olympia Snowe ou Lincoln Chafee. Confrontés à ce tir de barrage, les républicains enterrèrent le projet de réforme de la Sécurité sociale au milieu de l'année 2005[53].

Réponse à l'ouragan Katrina

[modifier | modifier le code]

En , plusieurs États voisins du golfe du Mexique furent ravagés par l'ouragan Katrina, l'un des plus puissants phénomènes naturels de ce genre auxquels furent confrontés les États-Unis. Alors en vacances dans son ranch du Texas, Bush délégua dans un premier temps la gestion de la crise aux autorités étatiques et locales. L'ouragan atteignit cependant la terre ferme le et dévasta La Nouvelle-Orléans après la submersion des digues censées protéger cette ville. Plus de 1 800 personnes périrent dans la catastrophe et Bush fut vivement critiqué pour la lenteur de sa réaction face aux événements[54]. Ébranlé par la réaction de l'opinion publique, Bush limogea le directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence, Michael D. Brown, et déclara publiquement que « Katrina a mis au jour de sérieux problèmes dans notre capacité de réaction à tous les échelons du gouvernement »[55]. Après Katrina, la cote de popularité de Bush chuta sous la barre des 40 % et y demeura jusqu'à la fin de sa présidence[54].

Immigration

[modifier | modifier le code]Même si d'autres sujets importants de politique intérieure occupèrent son premier mandat, Bush fut un ardent promoteur d'une réforme de l'immigration tout au long de sa présidence. En , il proposa un plan en cinq points qui se proposait de renforcer les contrôles aux frontières, favoriser l'emploi de travailleurs détachés et faciliter l'accès à la citoyenneté pour douze millions d'immigrés illégaux résidant aux États-Unis. Le Sénat approuva le Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 qui reprenait la plupart des propositions avancées par le président mais le texte échoua à la Chambre des représentants. Après la prise de contrôle du Congrès par les démocrates aux élections de mi-mandat la même année, Bush collabora avec Ted Kennedy pour soumettre à nouveau la réforme à l'attention des parlementaires (Comprehensive Immigration Reform Act of 2007). Le projet de loi fut cependant rejeté par le Sénat, notamment du fait de l'opposition de nombreux élus conservateurs qui n'étaient pas convaincus de la nécessité d'une réforme de la politique d'immigration[56].

Crise financière de 2007-2008

[modifier | modifier le code]

Après des années de déréglementation financière dont le rythme s'était accéléré sous l'administration Bush, les banques avaient octroyé de nombreux prêts hypothécaires à risque à des citoyens désireux de devenir propriétaires, ce qui engendra une bulle immobilière au cours des années 2000. Bon nombre de ces banques avaient également investi dans des couvertures de défaillances (credit default swaps) et dans des produits dérivés qui étaient en réalité des paris sur la solvabilité de ces prêts. En réponse au déclin des prix de l'immobilier et aux craintes liées à une possible récession, l'administration Bush obtint l'entrée en vigueur de la loi de relance économique de 2008 (Economic Stimulus Act). La chute du prix des logements commençait cependant à menacer la viabilité financière de nombreuses institutions ; Bear Stearns, une banque d'investissement implantée aux États-Unis, était ainsi au bord de la faillite en . Face à la menace d'une crise financière de grande ampleur, Bush demanda au secrétaire au Trésor Henry Paulson d'autoriser une autre banque, JPMorgan Chase, à racheter les actions de Bear Stearns. En outre, les autorités fédérales placèrent sous tutelle deux sociétés par actions, Fannie Mae et Freddie Mac, qui présentaient des risques d'effondrement. Peu de temps après, le gouvernement apprit que la célèbre banque Lehman Brothers était en situation de quasi-banqueroute mais se résigna, en dernière instance, à ne pas lui venir en aide[57].

Alors que Paulson pensait que l'industrie financière se rétablirait après la faillite de Bear Stearns et que la disparition de Lehman Brothers n'aurait qu'un impact limité sur l'économie, la chute de la prestigieuse banque d'investissement entraîna une forte baisse du cours des actions et paralysa le crédit. Pour éviter un effondrement total du secteur financier, Paulson et la Réserve fédérale prirent le contrôle de l'American International Group, une importante compagnie d'assurance qui était elle aussi sur le point de déposer le bilan. Bush et son secrétaire au Trésor proposèrent ensuite une loi de stabilisation économique d'urgence qui devait permettre le rachat des actifs toxiques émis par les institutions financières à hauteur de 700 milliards de dollars grâce au Troubled Asset Relief Program (TARP), aussi connu sous le nom de « plan Paulson ». La Chambre des représentants rejeta le TARP par 228 voix contre 205 ; tant le soutien que l'hostilité au plan dépassaient le clivage partisan mais seul un tiers des élus républicains se prononcèrent en faveur du texte. L'indice Dow Jones chuta néanmoins de 778 points le jour même du vote à la Chambre, ce qui incita finalement les deux assemblées à valider le passage du TARP. Bush étendit le programme aux constructeurs automobiles américains qui, compte tenu de la dégradation de l'économie, traversaient également une conjoncture difficile. De fait, même si le TARP contribua à mettre fin à la crise financière, il ne put empêcher le déclenchement de la crise économique mondiale qui n'était toujours pas jugulée au moment du départ de Bush de la Maison-Blanche[58],[59].

Mesures sociétales

[modifier | modifier le code]Le , soit deux jours après le début de son mandat, Bush rétablit la « politique de Mexico », c'est-à-dire la suspension de toute aide fédérale à des organismes étrangers qui aidaient les femmes à recourir à l'avortement[60]. Une semaine plus tard, il signa son premier ordre exécutif qui donnait naissance au Bureau pour les initiatives confessionnelles et communautaires, dont le rôle consistait à épauler financièrement les organisations religieuses en matière de charité et d'aide sociale. Bush était en effet convaincu que les structures à caractère local et reposant sur le bénévolat étaient plus à même de venir en aide aux nécessiteux que le gouvernement fédéral, ce qui était conforme à sa vision d'un « conservatisme compatissant ». Le versement de subventions fédérales à des associations religieuses fut cependant critiquée au nom du principe de la séparation de l'Église et de l'État[61]. En 2003, le président ratifia le Partial-Birth Abortion Ban Act qui interdisait la procédure de dilatation et extraction intacte (ou avortement « par naissance partielle »)[62].

Dès les premiers temps de son administration, Bush s'intéressa à la recherche sur les cellules souches[63]. Son prédécesseur Clinton avait émis des directives autorisant le financement fédéral de ces études mais Bush était soucieux d'aborder la question sous un angle éthique avant de faire connaître sa position sur le sujet. Les groupes religieux évangéliques affirmaient que cette recherche était immorale dans la mesure où elle nécessitait de détruire des embryons humains ; à l'inverse, les partisans de la recherche étaient convaincus du potentiel scientifique de cette dernière[64]. En , Bush signa un ordre exécutif qui interdisait l'utilisation de fonds fédéraux pour la recherche sur les nouvelles cellules souches (les études sur les cellules existantes étant quant à elles maintenues)[65]. En , le président utilisa pour la première fois son droit de veto pour s'opposer au Stem Cell Research Enhancement Act qui prévoyait d'augmenter les sommes allouées par le gouvernement fédéral à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Un projet de loi similaire, adopté en 2007 par les deux chambres du Congrès, se heurta également au veto présidentiel[66].

Après la révocation d'une loi texane anti-sodomie par la Cour suprême dans l'arrêt de 2003 Lawrence v. Texas, les conservateurs réclamèrent l'entrée en vigueur d'un amendement sur le mariage à l'échelle fédérale (Federal Marriage Amendment) qui définissait le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Bush soutint cette proposition qu'il défendit lors des élections de 2004 et de 2006[67]. Le président s'éloigna toutefois des positions de son parti en se déclarant favorable à l'union civile pour les couples homosexuels[68].

Bush était fermement opposé à l'euthanasie et soutint la tentative — infructueuse — de son procureur général John Ashcroft d'obtenir l'annulation de l'Oregon Death with Dignity Act qui autorisait les médecins de l'Oregon à aider leurs patients en phase terminale à se suicider[69]. Du temps où il servait comme gouverneur du Texas, Bush avait pourtant signé une loi qui donnait le pouvoir aux hôpitaux de débrancher les respirateurs artificiels des patients en fin de vie, contre l'avis du conjoint ou des parents, si le personnel soignant jugeait cette décision appropriée d'un point de vue médical[70]. En 2005, le président signa une législation controversée qui autorisait la justice fédérale à se saisir du cas de Terri Schiavo, une patiente de Floride qu'une crise cardiaque avait plongé dans un état végétatif en 1990 et dont les médecins, avec l'accord de son mari, avaient ordonné l'arrêt des soins. Au moment de signer le texte, Bush déclara : « je continuerai à me tenir aux côtés de tous ceux qui défendent le droit à la vie pour tous les Américains, y compris les personnes handicapées »[71].

Environnement

[modifier | modifier le code]Politique étrangère

[modifier | modifier le code]À son arrivée au pouvoir, Bush n'avait que peu d'expérience des affaires internationales et il s'en remit le plus souvent aux avis de ses conseillers. Il souscrivit aux analyses de Cheney et des néoconservateurs qui dédaignaient le multilatéralisme et affirmaient que les États-Unis, en tant que seule superpuissance mondiale, étaient libres d'agir à leur guise selon les circonstances[72]. Dans le même temps, Bush s'efforça de mettre en place une politique moins interventionniste, ainsi qu'il l'avait promis durant la campagne de 2000[73]. Même si les premiers mois de son administration furent essentiellement consacrés aux questions intérieures, le nouveau président retira son pays de plusieurs accords et traités existants ou en cours d'adoption tels que le protocole de Kyoto, le traité ABM ou encore le statut de Rome qui donnait naissance à la Cour pénale internationale[72].

Les attentats du 11 septembre 2001 bousculèrent les priorités de la Maison-Blanche, qui s'attacha dès lors à renforcer et remettre à niveau l'appareil militaire de la nation. L'entourage du président était initialement divisé entre les partisans d'une diplomatie militaire (Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz), les défenseurs d'une approche multilatérale (Powell) et les tenants d'un équilibre des puissances favorable aux intérêts américains (Rice)[74]. Les vues de Cheney et de Rumsfeld prévalurent dans une large mesure en matière de politique extérieure — en particulier à l'égard de l'Irak — tout au long du premier mandat de Bush ; à l'inverse, le Conseil de sécurité nationale n'eut que peu d'influence dans la prise de décision. Avec les déboires rencontrés par l'armée américaine en Irak, le poids des néoconservateurs au sein de l'administration déclina cependant au profit d'un « retour à la normale », symbolisé par la démission de Rumsfeld en 2006[75]. Bush effectua en tout 48 voyages internationaux dans 72 pays au cours de sa présidence, auxquels il faut ajouter sa visite en Cisjordanie[76].

Attentats du 11 septembre 2001

[modifier | modifier le code]

La question du terrorisme, qui avait déjà préoccupé en son temps l'administration Clinton, devint l'une des priorités du gouvernement américain sous la présidence de Bush[77]. À la fin des années 1980, Oussama ben Laden avait fondé Al-Qaïda, une organisation multinationale se réclamant de l'islam sunnite, dans l'objectif de renverser les gouvernements pro-occidentaux d'Arabie saoudite, de Jordanie, d'Égypte et du Pakistan. En réponse à la décision de l'Arabie saoudite d'accueillir des militaires américains sur son sol en 1991, Al-Qaïda commença à s'en prendre à des cibles américaines telles que le destroyer USS Cole qui fut victime d'un attentat à l'embarcation piégée en 2000. Dans les premiers mois du mandat de Bush, les services de renseignements américains interceptèrent plusieurs communications indiquant qu'Al-Qaïda s'apprêtait à commettre un nouvel acte terroriste contre les États-Unis ; toutefois, aucun responsable de politique étrangère ne soupçonnait une attaque de grande ampleur sur le territoire national[78]. Bush lui-même était au courant des activités d'Al-Qaïda mais son attention était accaparée par d'autres sujets[79].

Le , des terroristes d'Al-Qaïda détournèrent quatre avions de ligne et précipitèrent deux d'entre eux sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, détruisant les deux édifices. Un troisième avion percuta le Pentagone, siège du département de la Défense, tandis qu'un quatrième appareil s'écrasa en Pennsylvanie après une lutte entre les terroristes et les passagers de l'avion[80]. Ces attentats choquèrent profondément les Américains qui, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, prenaient conscience d'être vulnérables à des attaques venues de l'étranger[81]. Lors d'une allocution télévisée retransmise le soir des attentats, Bush jura de punir tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à ces actes criminels : « nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les hébergent ». Dans les jours qui suivirent, le président exhorta la population à contenir tout sentiment de haine ou attitude discriminante envers les citoyens américains de confession musulmane et d'origine arabe[80]. Il déclara également une « guerre contre le terrorisme » (War on Terror) et annonça la mise en place de nouvelles politiques, tant intérieures qu'extérieures, afin d'empêcher les attaques de se reproduire[82].

Guerre d'Afghanistan

[modifier | modifier le code]

Les conseillers en politique étrangère du président s'accordèrent rapidement sur le fait que des frappes aériennes contre les bases d'Al-Qaïda seraient insuffisantes pour empêcher de futurs attentats. En conséquence, l'administration Bush décida de renverser le gouvernement au pouvoir en Afghanistan, à savoir celui des talibans, qui abritait les chefs d'Al-Qaïda[83]. Le secrétaire d'État Colin Powell entreprit alors de convaincre les pays alliés des États-Unis de former une coalition susceptible de mener des attaques coordonnées sur différents fronts[84]. L'entourage du président prit notamment grand soin de courtiser le président pakistanais Pervez Musharraf qui accepta de se joindre à la coalition[85]. Le , le Congrès adopta une résolution baptisée Autorization for Use of Military Force (« Autorisation de recourir à la force militaire ») qui autorisait le président à faire usage de l'armée contre les responsables des attentats. Le , Bush ordonna l'invasion de l'Afghanistan[83].

Le général Tommy Franks, commandant de l'United States Central Command (CENTCOM), élabora un plan d'invasion en quatre étapes. Dans un premier temps, les États-Unis devaient amasser des troupes aux abords de la région et, par l'intermédiaire de la CIA et de membres des forces spéciales, développer les contacts avec l'Alliance du Nord, un groupe de combattants afghans en lutte contre le régime des talibans. Dans un deuxième temps, une vaste campagne de bombardements aériens devait être menée sur les positions des talibans et d'Al-Qaïda, dont les forces restantes devaient être détruites dans la troisième phase du plan. Enfin, l'opération devait se conclure par la stabilisation de l'Afghanistan qui, selon les estimations de Franks, pourrait prendre de trois à cinq ans[86].

La guerre d'Afghanistan débuta le par plusieurs frappes aériennes et tirs de missiles, suivies le 19 par une offensive de l'Alliance du Nord. Kaboul, la capitale, fut prise le et Hamid Karzai fut investi en tant que nouveau président du pays. Les principaux dirigeants des talibans et d'Al-Qaïda échappèrent cependant à la capture. Quant à Karzai, qui demeura en fonction pendant toute la durée de la présidence de Bush, son autorité réelle ne dépassa jamais Kaboul et ses environs dans la mesure où de nombreuses provinces d'Afghanistan étaient tombés aux mains de seigneurs de guerre[86]. Alors que le gouvernement de Karzai peinait à s'imposer dans les zones rurales, les talibans se réfugièrent au Pakistan pour y reconstituer leurs forces. Peu avant son départ de la Maison-Blanche, Bush envisagea de dépêcher sur place des troupes supplémentaires afin d'aider les autorités afghanes à prendre l'avantage sur les talibans mais décida finalement de laisser à son successeur le soin de trancher cette question[87].

Doctrine Bush

[modifier | modifier le code]À la suite des attentats du 11 septembre, la cote de popularité de Bush s'envola. En partie inspiré par l'exemple de son prédécesseur Harry S. Truman, Bush mit à profit ce nouveau capital politique pour transformer radicalement la politique étrangère des États-Unis. L'une de ses principales inquiétudes était qu'un pays hostile fût en mesure de fournir des armes de destruction massive (ADM) aux organisations terroristes[88]. Lors de son discours sur l'état de l'Union de 2002, il exposa les principes de la future doctrine Bush, selon laquelle les États-Unis procéderaient à des frappes militaires préventives contre les nations soupçonnées d'abriter ou d'aider une organisation terroriste hostile à Washington[89]. Bush accusa également un « Axe du Mal » composé de trois pays ― l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord ― de compromettre la paix mondiale en cherchant à acquérir des ADM et du fait de leurs accointances supposées avec le terrorisme[90]. Un autre élément de sa rhétorique consistait à souligner l'importance de diffuser les valeurs démocratiques à travers le monde, comme en 2005 lorsqu'il déclara : « la survie de la liberté dans notre pays dépend du succès de la liberté dans d'autres pays ». En vertu de cette politique interventionniste désormais assumée, l'administration Bush augmenta considérablement les sommes allouées à l'aide étrangère et au secteur de la défense[91] ; les dépenses militaires passèrent ainsi de 304 milliards de dollars durant l'année fiscale 2001 à 616 milliards durant l'année fiscale 2008[92].

Irak

[modifier | modifier le code]Préludes de la guerre

[modifier | modifier le code]

Sous la présidence de George Bush père, les États-Unis avaient réagi à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein en déclenchant la guerre du Golfe, à l'issue de laquelle les forces irakiennes, battues, avaient été contraintes d'évacuer le Koweït. Washington avait néanmoins toléré le maintien au pouvoir de Saddam Hussein, notamment pour contrebalancer l'influence de l'Iran dans la région. Après la guerre, le think tank néoconservateur Project for the New American Century, qui comptait parmi ses membres Dick Cheney et Paul Wolfowitz, plaida en faveur du renversement de Saddam Hussein[93]. Dans les années antérieures au conflit, l'Irak avait développé ses propres programmes d'armements nucléaires et chimiques mais avait autorisé, après sa défaite dans le Golfe en 1991, une équipe d'inspecteurs mandatée par l'ONU à venir contrôler l'état de ses stocks d'ADM ; cette situation perdura jusqu'en 1998, date à laquelle Hussein demanda à tous les inspecteurs de l'ONU de quitter le pays[94]. Dès 2001, l'administration Bush était convaincue que l'Irak avait relancé sa fabrication d'ADM et que ces armes étaient susceptibles d'être cédées à des groupes terroristes. Certains membres du gouvernement estimaient par ailleurs que l'Irak n'était pas étranger aux événements du 11 septembre[95] et que la chute du régime de Saddam Hussein permettrait tout à la fois de favoriser l'essor de la démocratie au Moyen-Orient, de tarir le recrutement des terroristes et de renforcer la sécurité d'Israël[96].

Dans les jours qui suivirent les attentats du 11 septembre, les « faucons » de l'administration Bush, en particulier Wolfowitz, réclamèrent une intervention militaire immédiate contre l'Irak mais ce projet fut temporairement écarté au profit de l'invasion de l'Afghanistan[97]. Les choses évoluèrent en lorsque l'administration Bush commença à mobiliser l'opinion publique et les parlementaires en faveur de l'invasion de l'Irak[98]. Un mois plus tard, le Congrès adopta une résolution qui autorisait le recours à la force contre le régime irakien. La mesure fut soutenue à l'unanimité par les républicains alors que leurs collègues démocrates se divisèrent sur la question, une moitié votant pour et l'autre moitié votant contre[99]. Cédant aux pressions qui s'exerçaient sur lui, aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger, pour la mise en place d'une action multilatérale, Bush chercha à faire approuver l'intervention en Irak par l'ONU[100]. Conduite par Powell, la délégation américaine arracha, en , le vote de la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies qui enjoignait l'Irak de démanteler son programme d'ADM[101]. À ce stade, de nombreux hauts responsables du gouvernement américain étaient persuadés que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et que ces ADM se retrouveraient, tôt ou tard, entre les mains d'Al-Qaïda ; le directeur de la CIA George Tenet assura lui-même à Bush que dénicher les stocks d'ADM irakiens ne serait qu'une « simple formalité »[102].

La position américaine fut cependant fragilisée lorsque deux équipes d'inspecteurs de l'ONU, dirigées respectivement par Hans Blix et Mohamed el-Baradei, réfutèrent la présence d'ADM en Irak. La Chine, la France et la Russie — qui possédaient chacune un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies — ainsi que l'Allemagne exprimèrent alors leurs réserves sur la nécessité d'un changement de régime dans ce pays[103]. À l'instigation du Premier ministre britannique Tony Blair, qui était un partisan de Bush mais souhaitait davantage de coopération internationale, Bush envoya Powell à l'ONU afin de persuader le Conseil de sécurité que l'Irak disposait d'un programme d'ADM toujours actif. Si la démonstration de Powell contribua à faire basculer l'opinion publique américaine en faveur de la guerre, elle échoua néanmoins à convaincre les Français, les Russes et les Allemands[104]. De son côté, Bush déclara publiquement le que, contrairement aux affirmations de Blix et d'el-Baradei, la présence d'armes de destruction massive en Irak ne faisait « aucun doute ». Le 19, le président autorisa le lancement de l'opération « Liberté irakienne », un jour avant le début officiel de la guerre d'Irak[105].

Invasion de l'Irak

[modifier | modifier le code]Le , les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, sous les ordres du général Tommy Franks, lancèrent une double offensive aérienne et terrestre sur les positions irakiennes, dans ce que les médias américains qualifièrent de tactique de « choc et effroi ». Les 145 000 hommes du contingent terrestre défirent rapidement le gros des troupes adverses et plusieurs milliers de soldats irakiens désertèrent. Bagdad fut occupée par les Américains le mais Saddam Hussein prit la fuite pour vivre dans la clandestinité. En dépit du succès militaire foudroyant de la coalition, l'invasion de l'Irak fut sévèrement condamnée par de nombreux pays et par le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, pour qui cette agression constituait une violation du droit international et de la charte des Nations unies[106].

Le , Bush prononça le discours « Mission accomplie » dans lequel il annonça la fin des « opérations de combat majeures » en Irak[107]. Même si les États-Unis n'étaient pas parvenus à fournir la preuve de l'existence d'ADM irakiennes ou de la collusion supposée entre le régime de Saddam Hussein et les terroristes, Bush déclara que le renversement du dirigeant irakien avait « éliminé un allié d'Al-Qaïda » et empêché que son gouvernement ne fournît des armes de destruction massives aux groupes terroristes. Estimant qu'un contingent militaire réduit serait suffisant pour garantir la stabilité du pays après le succès de l'invasion, Bush et Franks planifièrent le rapatriement de 30 000 soldats américains d'Irak pour le mois d'. La situation sur place était cependant loin d'être au beau fixe pour les occupants qui furent confrontés, à cette même époque, au saccage de Bagdad par la population irakienne[108].

Bush nomma Paul Bremer à la tête de l'Autorité provisoire de la coalition (APC), dont la mission était d'assurer la transition vers l'autonomie politique de l'Irak. Dans son premier acte d'importance, Bremer mit en œuvre la « débaasification », c'est-à-dire l'interdiction pour les membres du Parti Baas, auquel appartenait Saddam Hussein, d'exercer un emploi militaire ou gouvernemental. Cette décision provoqua la colère de nombreux sunnites qui n'avaient le plus souvent adhéré au Parti Baas que dans l'espoir de faciliter leur carrière. La seconde mesure phare de Bremer fut la dissolution de l'armée et de la police irakiennes qui mit plus de 600 000 soldats et fonctionnaires au chômage. En outre, alors qu'avait été élaboré un plan pour la mise en place d'un gouvernement de transition sous la responsabilité des Irakiens, Bremer insista pour que l'APC continuât de présider aux destinées de l'Irak jusqu'à ce que des élections fussent organisées. Tous ces éléments contribuèrent à l'émergence d'un mouvement de guérilla hostile au maintien des forces américaines dans le pays. Afin de prévenir une éventuelle aggravation du conflit, le général John Abizaid ordonna de mettre un terme aux opérations de rapatriement et le contingent américain en Irak fut maintenu à 130 000 hommes. Saddam Hussein fut capturé par les Américains le mais cela ne fut pas suffisant pour stopper les attaques contre les troupes d'occupation. Ainsi, entre le début de l'invasion et la fin de l'année 2003, 580 soldats américains furent tués, dont les deux tiers après le discours « Mission accomplie » du [109].

Occupation prolongée

[modifier | modifier le code]| Année | Irak | Afghanistan |

|---|---|---|

| 2001 | 0 | 0 |

| 2002 | 0 | 4 067 |

| 2003 | 0 | 9 600 |

| 2004 | 108 900 | 13 600 |

| 2005 | 159 000 | 17 200 |

| 2006 | 137 000 | 19 700 |

| 2007 | 137 000 | 26 000 |

| 2008 | 154 000 | 27 500 |

| 2009 | 139 500 | 34 400 |

Après 2003, de plus en plus d'Irakiens étaient enclins à considérer les Américains non plus comme des libérateurs mais des occupants. L'âpreté de la première bataille de Falloujah au printemps 2004 suscita une vague de mécontentement au sein de la population irakienne et le chef religieux Moqtada al-Sadr exhorta les musulmans chiites à combattre l'APC[111]. Les insurgés sunnites et chiites engagèrent alors une campagne de guérilla contre les États-Unis dont la supériorité technologique et logistique peina à s'affirmer[112]. De plus, la poursuite des affrontements en Irak n'était pas de nature à contenter l'opinion américaine et la popularité de Bush commença à décliner[113].

Bremer quitta l'Irak en et céda le pouvoir au gouvernement intérimaire irakien d'Iyad Allaoui[112]. En , la population irakienne vota pour l'élection de représentants à la Chambre basse. À l'issue du scrutin, l'Alliance irakienne unifiée, d'obédience chiite, forma un gouvernement de coalition sous la houlette d'Ibrahim al-Jaafari. Au mois d'octobre, les Irakiens ratifièrent une nouvelle constitution qui créait une structure de gouvernement décentralisée visant à respecter un équilibre communautaire entre Arabes sunnites, Arabes chiites et Kurdes. Après les élections législatives de décembre 2005, Jafari fut remplacé en tant que Premier ministre par Nouri al-Maliki, un autre chiite. Cette stabilisation démocratique ne fut pas suffisante pour conjurer l'insurrection et plusieurs centaines de soldats américains déployés en Irak furent tués entre 2005 et 2006. Les violences sectaires entre sunnites et chiites s'intensifièrent également à la suite de l'attentat à la bombe contre le sanctuaire Al-Askari en [114]. Dans un rapport de décembre de la même année, le groupe d'étude bipartisan sur l'Irak indiquait que la situation dans le pays était « grave et en voie de détérioration » et plaidait en faveur d'un retrait progressif du contingent militaire américain[115].

Alors que le climat de violence s'intensifia tout au long de l'année 2006, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld et plusieurs hauts responsables militaires tels qu'Abizaid et le général George Casey, commandant des forces de la coalition en Irak, réclamèrent à leur tour une diminution du contingent mais de nombreux membres de l'entourage du président affirmaient au contraire que les États-Unis devaient maintenir les effectifs à leur niveau d'alors[116]. Toujours désireuse d'établir un gouvernement démocratique en Irak, l'administration Bush s'opposa à tout retrait et planifia une série de changements dans la stratégie et la conduite de la guerre qui devaient entrer en vigueur après les élections de mi-mandat de 2006[117]. Sitôt les résultats connus, Bush remplaça Rumsfeld par Robert Gates tandis que Casey et Abizaid furent remplacés respectivement par David Petraeus et William J. Fallon[118]. Bush, en tandem avec le Conseil de sécurité nationale, jugea ensuite nécessaire de « doubler » le nombre de militaires américains présents en Irak afin d'assurer l'émergence d'une démocratie stable[119]. Après que Maliki eût indiqué son soutien à un renforcement du contingent, Bush annonça en l'envoi de 20 000 G.I. supplémentaires en Irak dans ce qui fut appelé le surge (l'« afflux »)[120]. Si cette mesure fut applaudie par quelques « faucons », dont le sénateur John McCain, bon nombre de congressistes des deux partis exprimèrent ouvertement leur doute ou leur hostilité quant à la nouvelle stratégie du président[121].

En , le Congrès, désormais à majorité démocrate, adopta une loi qui prévoyait de rapatrier l'intégralité des forces américaines en un an mais Bush mit son veto au texte[122]. Ne disposant pas du nombre de voix nécessaires pour outrepasser le veto présidentiel, les parlementaires approuvèrent une autre loi qui maintenait le financement de la guerre tout en augmentant le salaire minimum fédéral[123]. Les pertes militaires américaines et irakiennes diminuèrent de façon continue après et Bush put affirmer au mois de septembre que le surge avait pleinement réussi. Il ordonna par la suite un retrait partiel du contingent américain en Irak dont les effectifs passèrent de 168 000 hommes en à 145 000 à la fin de la présidence de Bush[124]. La réduction des pertes humaines à la suite du surge coïncida avec d'autres signaux positifs pour l'administration Bush en Irak, en particulier le soulèvement de la province d'Al-Anbar contre les terroristes et l'ordre donné par Moqtada al-Sadr à ses partisans de coopérer avec le gouvernement irakien[125]. Le coût de la guerre d'Irak fut estimé en 2008 à 650 milliards de dollars, auxquels s'ajoutaient les 200 milliards dépensés pour l'intervention en Afghanistan[126]. La même année, sur l'insistance de Maliki, Bush signa un accord en vertu duquel les troupes américaines s'engageaient à évacuer totalement le pays à la fin de l'année 2011[127].

Traitement des détenus de Guantánamo et des « combattants illégaux »

[modifier | modifier le code]

Pendant et après l'invasion de l'Afghanistan, les États-Unis avaient capturé de nombreux talibans et terroristes d'Al-Qaïda. Plutôt que de s'appuyer sur les instances judiciaires américaines et internationales existantes, Bush ordonna de déférer ces prisonniers devant des tribunaux militaires spécialement créés pour l'occasion et, afin de contourner les restrictions imposées par la Constitution, de détenir les captifs dans des prisons secrètes de la CIA ― implantées dans divers pays ― ainsi que dans le camp de Guantánamo. Dans la mesure où Guantánamo était situé à Cuba, dans une zone techniquement « louée » par les États-Unis, les détenus du camp n'étaient pas en droit de bénéficier du même régime de protection judiciaire que sur le sol américain ; en outre, Bush décréta que ces individus, en tant que « combattants illégaux » dépourvus de toute affiliation à des États souverains, n'étaient pas complètement éligibles aux statuts de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Enfin, Bush autorisa le recours à des « techniques d'interrogatoire renforcées » telles que le simulacre de noyade afin de soutirer des renseignements aux prisonniers[128]. La publication de photos attestant des sévices infligés par les geôliers américains aux détenus de la prison d'Abou Ghraib, en Irak, firent scandale dans le monde entier[129].

En 2005, le Congrès vota le Detainee Treatment Act qui interdisait la torture des prisonniers ; toutefois, dans sa déclaration au moment de la signature de la loi, Bush fit un commentaire indiquant qu'il se réservait le droit de renoncer à son application s'il le jugeait nécessaire pour l'intérêt du peuple américain[130]. Le président essuya malgré tout un revers majeur en 2006 lorsque la Cour suprême, dans l'arrêt Hamdan v. Rumsfeld, remit en cause le bien-fondé des commissions militaires (instaurées par Bush sans l'autorisation du Congrès) et affirma que tous les détenus sans exception étaient protégés par les conventions de Genève[131]. À la suite de ce jugement de la Cour, le Congrès adopta le Military Commissions Act de 2006 qui vidait l'arrêt Hamdan de sa substance[132]. La Cour censura partiellement cette nouvelle loi dans l'arrêt de 2008 Boumediene v. Bush mais le camp de Guantánamo était toujours en activité à la fin de la présidence de Bush[133].

Israël

[modifier | modifier le code]

Le conflit israélo-palestinien, qui faisait rage depuis le milieu du XXe siècle, perdura sous la présidence de Bush. Le sommet de Camp David II, organisé en 2000 par son prédécesseur Bill Clinton, s'était achevé sur une impasse et la seconde intifada éclata en . Alors que les précédentes administrations s'étaient efforcées de jouer les entremetteurs entre Israël et la Palestine, Bush rejeta la responsabilité des violences sur les Palestiniens, ce qui provoqua la colère de plusieurs États arabes dont l'Arabie saoudite[134]. Le soutien de Bush à une solution à deux États contribua cependant à éviter une rupture diplomatique avec Riyad[135]. Afin d'apaiser les relations entre Israéliens et Palestiniens, l'administration Bush proposa une « feuille de route pour la paix » qui ne fut jamais mise en œuvre et ne put empêcher le regain des tensions après la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de 2006[136]. Le gouvernement américain apporta également son soutien à Israël lors de la guerre contre le Liban de 2006, George Bush appelant lui-même à « casser les reins » du Hezbollah[137].

Accords de libre-échange

[modifier | modifier le code]Estimant que le protectionnisme était une entrave à la croissance économique, Bush multiplia les accords de libre-échange dans le monde entier. Au moment de son arrivée au pouvoir, les États-Unis ne possédaient des accords de ce genre qu'avec trois pays (Israël, le Canada et le Mexique) mais ce nombre s'accentua considérablement sous sa présidence. Bush signa en effet des accords avec le Chili et Singapour en 2003 ainsi qu'avec le Maroc et l'Australie l'année suivante. Il négocia par ailleurs des partenariats similaires avec Bahreïn, Oman, le Pérou et la République dominicaine. D'autres accords furent conclus avec la Corée du Sud, la Colombie et le Panama mais ces derniers ne furent ratifiés qu'en 2011[138].

OTAN et traités de contrôle des armements

[modifier | modifier le code]Russie

[modifier | modifier le code]Bush fut attentif à nouer des relations cordiales avec le président russe Vladimir Poutine afin de créer une atmosphère de bonne entente entre leurs deux pays. À l'issue d'une rencontre avec Poutine en , les deux présidents exprimèrent leur optimisme quant à la volonté de coopération entre les deux anciens rivaux de la guerre froide[139]. Après les attentats du 11 septembre, Poutine autorisa les États-Unis à faire usage de l'espace aérien russe et encouragea les nations d'Asie centrale à permettre le séjour de troupes américaines sur leur sol[140]. En , Washington et Moscou signèrent un traité de désarmement stratégique qui prévoyait de réduire considérablement les arsenaux nucléaires des deux puissances[141]. Les relations entre Bush et Poutine se détériorèrent néanmoins sous le second mandat du premier en raison des critiques du président américain sur la disparition des opposants russes et du déclenchement de la guerre russo-géorgienne de 2008[142].

Iran

[modifier | modifier le code]Corée du Nord

[modifier | modifier le code]Dans les années 1990, la Corée du Nord s'était dotée d'un programme d'armement nucléaire dont l'administration Clinton avait essayé d'obtenir l'arrêt en échange d'une aide économique. Après l'investiture de Bush, le secrétaire d'État Colin Powell était favorable au maintien de cette ligne conciliatrice mais d'autres responsables de l'administration, en particulier le vice-président Cheney, étaient plus sceptiques quant à la bonne foi de leurs interlocuteurs nord-coréens. Bush choisit en définitive d'isoler diplomatiquement la Corée du Nord dans l'espoir de provoquer un effondrement du régime[143].

Lutte contre le sida

[modifier | modifier le code]Peu après son entrée en fonction, Bush affecta 200 millions de dollars pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette initiative était toutefois insuffisante à ses yeux et il rassembla un groupe d'experts, dirigé par Anthony Fauci, afin de voir ce que pouvaient faire les États-Unis pour endiguer l'épidémie de sida. Le verdict rendu par ces spécialistes était de se concentrer en priorité sur la fourniture de médicaments antirétroviraux aux pays en voie de développement dans les Caraïbes et en Afrique[144]. Dans son discours sur l'état de l'Union de , Bush présenta un plan quinquennal d'aide d'urgence à la lutte contre le sida à l'étranger (le President's Emergency Plan for AIDS Relief ou PEPFAR). Avec l'autorisation du Congrès, la Maison-Blanche finança ce plan à hauteur de 15 milliards de dollars, ce qui représentait une augmentation significative par rapport aux sommes allouées à ce type de programme par les précédentes administrations. Vers la fin de sa présidence, Bush renouvela le plan pour cinq ans et multiplia son budget par deux. En 2012, le PEPFAR fournissait des médicaments antirétroviraux à plus de 4,5 millions de personnes[145].

Controverses

[modifier | modifier le code]Affaire Plame-Wilson

[modifier | modifier le code]En , les principaux conseillers politiques respectifs de Bush et de Cheney, Karl Rove et Lewis Libby, se retrouvèrent au centre d'une polémique pour avoir divulgué à des journalistes l'identité d'une agente secrète de la CIA, Valerie Plame[146]. Le mari de Plame, Joseph C. Wilson, avait remis en cause les affirmations de Bush selon lesquelles l'Irak avait cherché à se procurer de l'uranium auprès du Niger et un procureur spécial fut nommé afin de savoir si l'administration avait délibérément révélé l'identité de Plame pour se venger de Wilson[147]. Libby démissionna le , quelques heures après avoir été inculpé par un grand jury pour parjure, faux témoignages et obstruction à la justice dans cette affaire ; il fut reconnu coupable de quatre chefs d'accusation en et Cheney exhorta alors le président à gracier Libby. Bush se contenta néanmoins de commuer la peine de ce dernier, au grand dam de Cheney qui accusa Bush d'avoir abandonné « un soldat sur le champ de bataille »[146].

Renvoi de procureurs fédéraux

[modifier | modifier le code]En , Bush ordonna le renvoi de huit procureurs fédéraux. Même si ces derniers étaient nommés à la discrétion du président, l'ampleur du limogeage était sans précédent et Bush fut suspecté d'avoir congédié les magistrats pour des mobiles purement politiques. Au cours des élections de mi-mandat de 2006, plusieurs responsables républicains s'étaient plaints de ce que les procureurs fédéraux n'avaient pas prêté suffisamment attention, selon eux, à la fraude électorale. Avec l'approbation d'Harriet Miers et de Karl Rove, le procureur général Alberto Gonzales força à la démission huit procureurs dont le soutien aux politiques de l'administration était jugé trop tiède. Gonzales justifia dans un premier temps ces renvois par des raisons d'ordre professionnel mais des documents révélés au grand public montrèrent que cette initiative avait été politiquement motivée. Le Congrès décida alors d'enquêter sur le scandale, à la suite duquel Rove et Gonzales démissionnèrent. Un rapport publié en 2008 par le département de la Justice confirma le caractère politique du renvoi des procureurs mais aucune poursuite ne fut cependant intentée contre les protagonistes de l'affaire[148].

Échéances électorales

[modifier | modifier le code]Élections de mi-mandat de 2002

[modifier | modifier le code]Lors des élections de mi-mandat de 2002, le parti présidentiel gagna plusieurs sièges dans les deux chambres du Congrès, ce qui ne s'était plus reproduit depuis les années 1930. Les républicains raflèrent en particulier deux sièges au Sénat, ce qui leur permit de reprendre le contrôle de cette assemblée[149]. Bush, qui avait sillonné le pays en soutien des candidats de son parti et avait fait campagne sur sa volonté de venir à bout du régime de Saddam Hussein, interpréta l'issue de ce scrutin comme une approbation de sa politique intérieure et étrangère[150].

Élection présidentielle de 2004

[modifier | modifier le code]

En vue de l'élection présidentielle de 2004, l'équipe de campagne de Bush s'efforça de capitaliser sur l'image de chef de guerre du président en dépit de l'impopularité toujours croissante de la guerre d'Irak[48]. Si les politiques conservatrices de l'administration, notamment en matière de réduction de la fiscalité, était de nature à contenter l'aile droite de ses partisans, Bush pouvait également se targuer de réformes plus modérées telles que le No Child Left Behind Act, la loi Sarbanes-Oxley ou encore l'extension du programme Medicare[151]. Soucieux de ne pas faire obstacle à la réélection du président, Cheney proposa de retirer son nom du ticket républicain mais Bush refusa ; les deux furent finalement désignés à l'unanimité en tant que candidats de leur parti à la convention nationale républicaine[152]. Sur les conseils du sondeur Matthew Dowd, qui avait observé une baisse constante du nombre de swing voters (électeurs indécis susceptibles de faire basculer un vote), la campagne de Bush chercha avant tout à mobiliser l'électorat conservateur plutôt qu'à s'attirer les faveurs des centristes[153].

Chez les démocrates, les primaires furent dominées par le sénateur du Massachusetts John Kerry qui décrocha l'investiture de son parti le . Vétéran de la guerre du Viêt Nam, Kerry avait initialement approuvé l'intervention en Irak avant de devenir un opposant au conflit[154]. L'équipe de campagne de Bush incrimina alors l'attitude de « girouette » du candidat démocrate qui avait voté en faveur d'une loi de financement des guerres d'Irak et d'Afghanistan[155]. De son côté, Kerry chercha à convaincre le sénateur républicain John McCain d'être son colistier mais, confronté au refus de celui-ci, jeta finalement son dévolu sur le sénateur John Edwards de Caroline du Nord[156]. Le scrutin fut marqué par une participation en hausse avec 123 millions de votants contre 105 millions en 2000[157], soit le taux de participation le plus important depuis l'élection de 1968[158]. Bush fut déclaré vainqueur avec 50,7 % des voix (contre 48,3 % pour Kerry) et 286 votes de grands électeurs, ce qui fit de lui le premier individu à remporter la majorité du vote populaire depuis l'élection de 1988[157].

Élections de mi-mandat de 2006

[modifier | modifier le code]Ébranlés par l'impopularité de la guerre d'Irak et du président lui-même, les républicains perdirent leurs majorités dans les deux chambres du Congrès lors des élections législatives de 2006. Le GOP avait également été affaibli par divers scandales tels que les activités frauduleuses du lobbyiste Jack Abramoff ou le scandale sexuel impliquant le représentant Mark Foley. Le scrutin confirma le déclin de la popularité de Bush dans la mesure où plusieurs candidats qu'il avait personnellement soutenu furent défaits lors de la campagne. Une fois les résultats connus, Bush annonça la démission de Donald Rumsfeld et promit de coopérer avec la nouvelle majorité démocrate[159].

Élection présidentielle de 2008

[modifier | modifier le code]

En vertu du 22e amendement de la Constitution, Bush était inéligible à un troisième mandat pour l'élection présidentielle de 2008. Ce fut donc le sénateur de l'Arizona John McCain, vainqueur des primaires républicaines, qui représenta son parti face au sénateur démocrate de l'Illinois Barack Obama, qui avait remporté l'investiture de son propre parti face à Hillary Clinton[160]. La victoire d'Obama lors des primaires démocrates fut en grande partie due à son opposition à la guerre d'Irak que sa rivale avait approuvée en 2002[161]. McCain préféra quant à lui se distancier de la politique impopulaire de Bush qui n'apparut qu'en images satellites à la convention nationale républicaine, ce qui fit de lui le premier président en exercice ― depuis Lyndon B. Johnson en 1968 ― à ne pas assister à la convention de son propre parti[160].

Alors que McCain fut un temps donné en tête des intentions de vote au sortir de la convention républicaine, Obama le dépassa rapidement dans les sondages[162]. La campagne du sénateur républicain, déjà handicapée par l'impopularité de Bush et de la guerre d'Irak, souffrit en outre de la réaction jugée erratique de McCain aux prémices de la crise financière mondiale en [163]. Le jour de l'élection, Obama devança largement son adversaire avec 52,9 % du vote populaire et 365 votes de grands électeurs. Ainsi, pour la première fois depuis 1994, les démocrates contrôlaient simultanément le Congrès et la présidence. Après la proclamation des résultats, Bush félicita Obama pour sa victoire et l'invita à la Maison-Blanche. La période de transition présidentielle fut jugée réussie par la plupart des observateurs, en particulier pour une transition entre présidents issus de partis opposés[164]. Lors de son investiture le , Obama remercia Bush pour les services qu'il avait rendus au pays et pour son implication dans le processus de transition[165].

Héritage

[modifier | modifier le code]Pour l'historien Melvyn Leffler, les quelques succès obtenus par Bush dans le domaine de la politique étrangère « furent contrebalancés par l'incapacité de l'administration à atteindre plusieurs de ses objectifs les plus importants »[166]. Un sondage mené en 2009 par la chaîne C-Span auprès d'un collectif d'historiens attribuait à Bush la 36e place du classement des présidents américains (qui comptait alors 42 anciens présidents)[167]. En 2017, un nouveau sondage C-Span classa Bush en 33e position[168]. Enfin, dans une enquête réalisée en 2018 au sein de l’American Political Science Association, Bush figurait à la 30e place de la liste[169]. Résumant les appréciations portées sur les deux mandats de Bush à la tête du pays, Gary L. Gregg II écrit :

« La présidence Bush transforma la politique américaine, son économie et sa place dans le monde, mais pas d'une manière que l'on aurait pu prévoir lorsque le gouverneur du Texas déclara sa candidature à la plus haute fonction de l'Amérique. En tant que président, Bush suscita constamment la polémique. Son élection et ses politiques controversées, en particulier la guerre en Irak, divisèrent profondément le peuple américain. Son plus grand moment présidentiel fut sans doute sa réponse initiale et sincère à la tragédie des attentats du 11 septembre 2001. Cependant, son administration fut rapidement éclipsée par les guerres d'Afghanistan et d'Irak. La place du président Bush dans l'histoire des États-Unis sera longtemps débattue et reconsidérée à l'avenir[170]. »

Législation

[modifier | modifier le code]Principales législations adoptées

[modifier | modifier le code]

2001[modifier | modifier le code]

2002[modifier | modifier le code]

2003[modifier | modifier le code]

|

2004[modifier | modifier le code]

2005[modifier | modifier le code]

2006[modifier | modifier le code]

2008[modifier | modifier le code]

|

Législation rejetée[modifier | modifier le code]Le président George W. Bush a opposé son veto à quatre propositions de loi :

|

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Charles-Philippe David, Louis Balthazar et Justin Vaïsse, La politique étrangère des États-Unis : fondements, acteurs, formulation, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références », , 2e éd., 547 p. (ISBN 978-2-7246-1080-2).

- Pierre Mélandri, Histoire des États-Unis. II. Le déclin ? Depuis 1974, Paris, Perrin, coll. « Tempus », , 837 p. (ISBN 978-2-262-04315-5).

- Tanguy Struye de Swielande, La politique étrangère de l'administration Bush, Groupe éditorial Peter Lang, , 288 p. (ISBN 978-90-5201-070-0).

- (en) Robert Draper, Dead Certain: The Presidency of George W. Bush, Free Press, (ISBN 978-0743277280).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York, Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) Gary Jacobson, « George W. Bush, the Iraq War, and the Election of Barack Obama », Presidential Studies Quarterly, vol. 40, no 2, , p. 207-224 (JSTOR 23044817).

- (en) Melvyn P. Leffler, « 9/11 in Retrospect: George W. Bush's Grand Strategy, Reconsidered », Foreign Affairs, vol. 90, no 5, , p. 33-44 (JSTOR 23041774).

- (en) James Mann, George Bush, Times Books, (ISBN 978-0805093971).

- (en) Jean E. Smith, Bush, Simon & Schuster, (ISBN 978-1476741192).

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- Toutes les données, à l'exception du pourcentage de la dette, sont exprimées en milliards de dollars. Le PIB est calculé selon l'année civile. Le montant des revenus, des dépenses, du déficit et de la dette est calculé selon l'année fiscale, qui se termine le 30 septembre. Par exemple, l'année fiscale 2017 aux États-Unis s'est achevée le 30 septembre 2017.

- Représente la dette nationale détenue par le public en pourcentage du PIB.

- Les effectifs indiqués correspondent à ceux du début de l'année en question.

Références

[modifier | modifier le code]- Mann 2015, p. 31-37.

- Draper 2007, p. 5-6.

- Mann 2015, p. 35-42.

- (en) James Patterson, Restless Giant : The United States from Watergate to Bush v. Gore, New York, Oxford University Press, , 448 p. (ISBN 978-0-19-512216-9, lire en ligne), p. 420.

- Smith 2016, p. 152-156.

- Draper 2007, p. 94-95.

- Smith 2016, p. 134-135.

- Mann 2015, p. 53-54 ; 76-77.

- Smith 2016, p. 129-134.

- Herring 2008, p. 238-239.

- (en) Howard Ball, U.S. Homeland Security: A Reference Handbook, ABC-CLIO, , 235 p. (lire en ligne), p. 38-39 ; 85 et 89.

- Smith 2016, p. 389-390.

- Smith 2016, p. 382-383.

- Smith 2016, p. 417-418.

- Draper 2007, p. 278-280 ; 283.

- Draper 2007, p. 363-367.

- Draper 2007, p. 369-371.

- Smith 2016, p. 515-517.

- Herring 2008, p. 959.

- Smith 2016, p. 572-575.

- Smith 2016, p. 427-428 ; 445-452.

- Draper 2007, p. 343-345.

- (en) Adam Liptak, « Court Under Roberts Is Most Conservative in Decades », sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).

- « Historical Tables », sur Obama White House, Table 1.1, Bureau de la gestion et du budget (consulté le ).

- « Historical Tables », sur Obama White House, Table 1.2, Bureau de la gestion et du budget (consulté le ).

- « Historical Tables », sur Obama White House, Table 7.1, Bureau de la gestion et du budget (consulté le ).

- Smith 2016, p. 160-161.

- Draper 2007, p. 119-120.

- Draper 2007, p. 120.

- Mann 2015, p. 43-48.

- Smith 2016, p. 161-162.

- (en) Jennifer Steinhauer, « Divided House Passes Tax Deal in End to Latest Fiscal Standoff », sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).

- Draper 2007, p. 113-114.

- Smith 2016, p. 163-164.

- Smith 2016, p. 166-167.

- Mann 2015, p. 50-52.

- Draper 2007, p. 157.

- Mann 2015, p. 63-65.

- (en) Andrew Glass, « Bush creates Homeland Security Department, Nov. 26, 2002 », sur politico.com, (consulté le ).

- (en) Jeremy Diamond, « Everything you need to know about the Patriot Act debate », sur cnn.com, (consulté le ).

- (en) Seth Gitell, « Making Sense of McCain-Feingold and Campaign-Finance Reform », sur theatlantic.com, The Atlantic, (consulté le ).